富士山登山ルート3776というのをご存知でしょうか。

2015年富士山山開きに合わせて静岡県富士市にて設定された、海抜0メートル地点から富士山山頂まで歩く、全長約42km、標高差3776mという、ちょっと頭のオカシイ登山ルートです。

界隈ではゼロ富士とも呼ばれています。

公式ホームページには、超カッコいいプロモ動画が掲載されていたり、達成者には記念品を授与したりと官民共にかなり力を入れているようで、富士山好きなわたしも足腰の動くうちに一度はチャレンジしておきたいと常々考えていました。

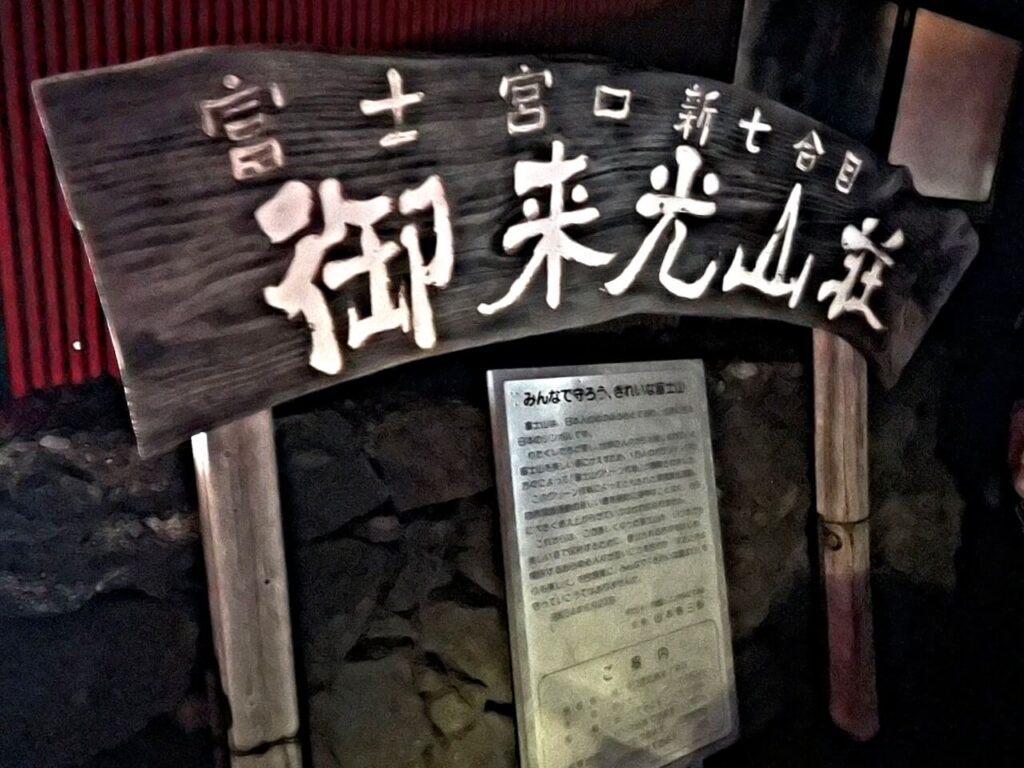

そんな中、7月連休の中日に富士宮新七合目「御来光山荘」の宿泊予約を偶然ゲットできたので、ご来光を拝むついでに歩いてみることにしました。

本ルートに興味があって、これから歩いてみる予定であれば、少しは参考になるかと思います。

是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2023/7/16〜7/17

天候:7/16曇りのち晴れ、7/17晴れ

エリア:富士山エリア

コース概要:

(一日目)鈴川の冨士塚〜よもぎの湯〜PICA表冨士〜旧料金所ゲート〜富士宮六合目「宝永山荘」〜富士宮新七合目「御来光山荘」

(二日目)富士宮新七合目「御来光山荘」〜浅間大社奥社〜朝日岳〜剣ヶ峰〜富士急シティバス「富士宮口五合目停留所」

難易度:体力☆☆☆、技術☆、危険☆

交通機関:

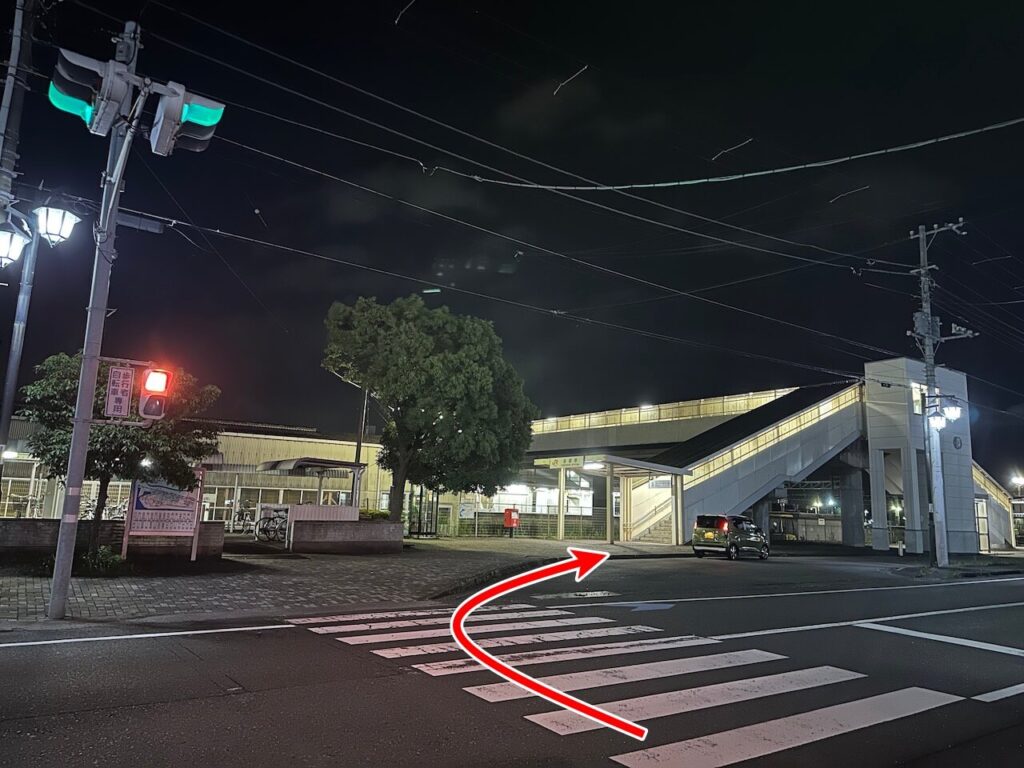

(往)JR東海道本線「吉原駅」から徒歩5分、鈴川の冨士塚からスタート

(帰)「富士宮口五合目停留所」から、富士急シティバスでJR東海道本線「三島駅」へ向かい、そこから帰路へ

概要

富士山

「富士山」は、静岡県、山梨県の県境に位置する標高3776mの日本最高峰の山です。

主なルートとして以下の4つがあります。

- 吉田口ルート

- 須走口ルート

- 御殿場口ルート

- 富士宮口ルート

今回はルート3776を踏破のため富士宮ルートを歩いてきました。

それぞれのルートの詳細は、次の記事にまとめてますので、こちらをご覧ください。

富士山登山ルート3776

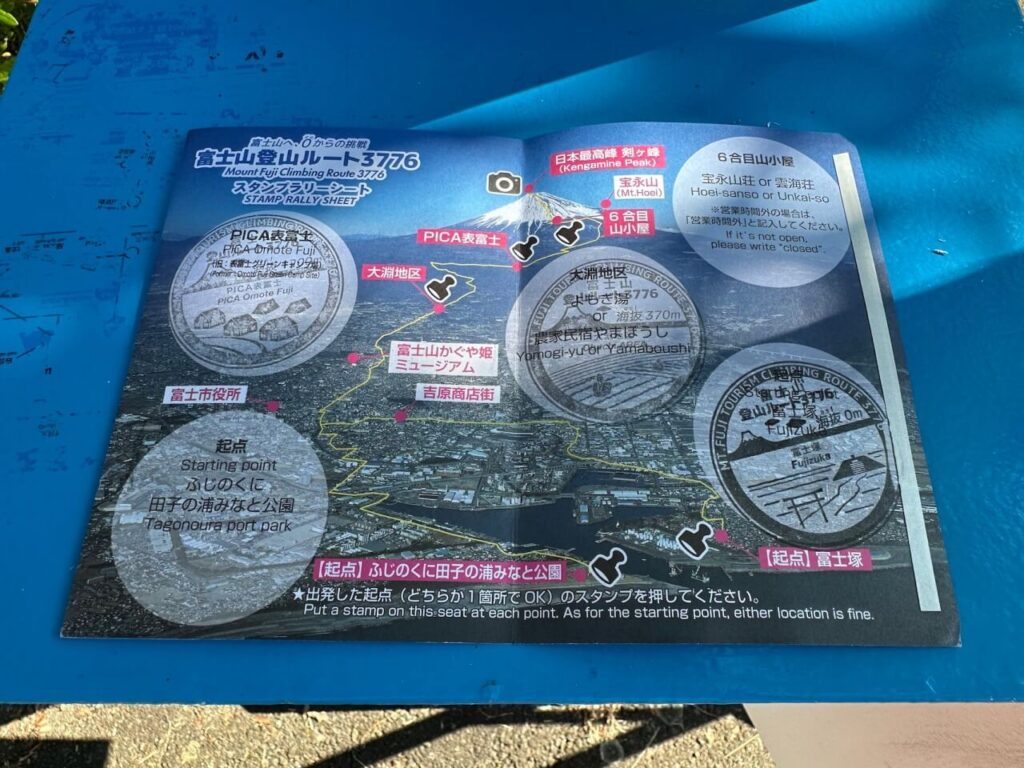

「富士山登山ルート3776」は、静岡県富士市の交流観光課企画の登山ルートです。

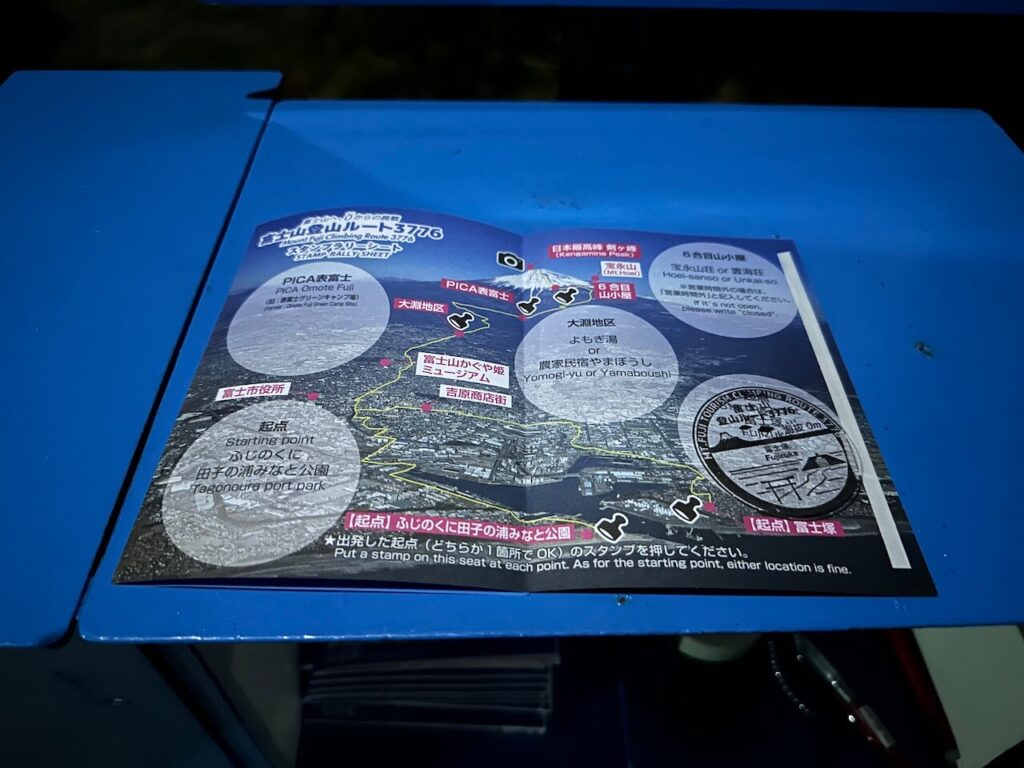

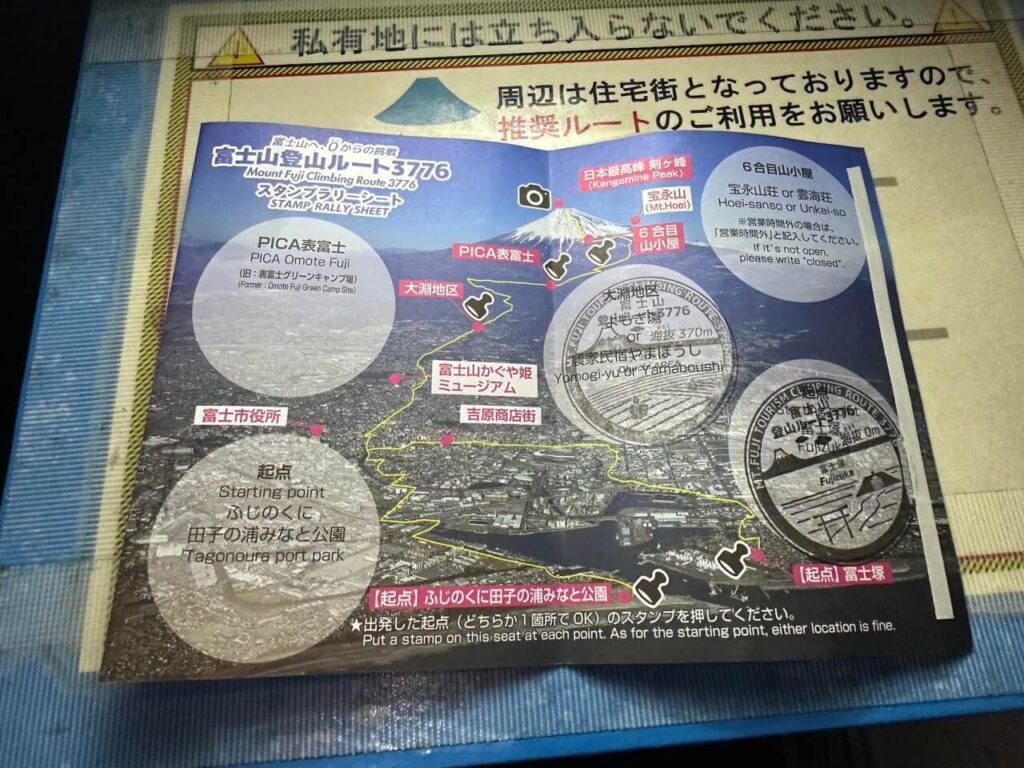

田子の浦港近郊に設定されたスタート地点より出発して、3つの中継地点を経由し富士山山頂へ至るルートとなります。

具体的には次のような道順になります。

- スタート地点:「ふじのくに田子の浦みなと公園」or「鈴川の富士塚」

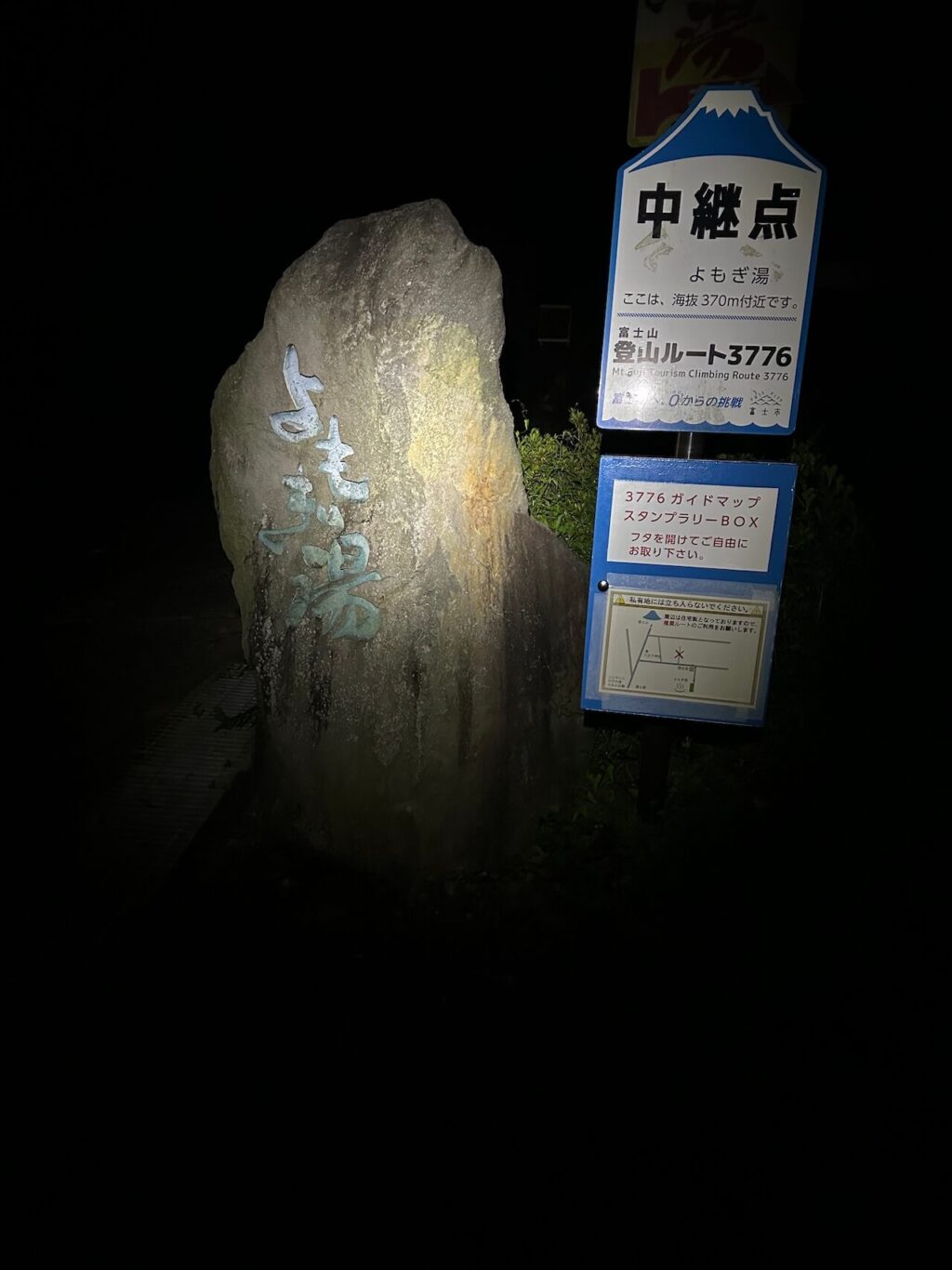

- 第一中継地点:「やまぼうし」or「よもぎ湯」

- 第二中継地点:「PICA表冨士」

- 第三中継地点:「宝永山荘」or「雲海荘」

- ゴール地点:「富士山山頂」

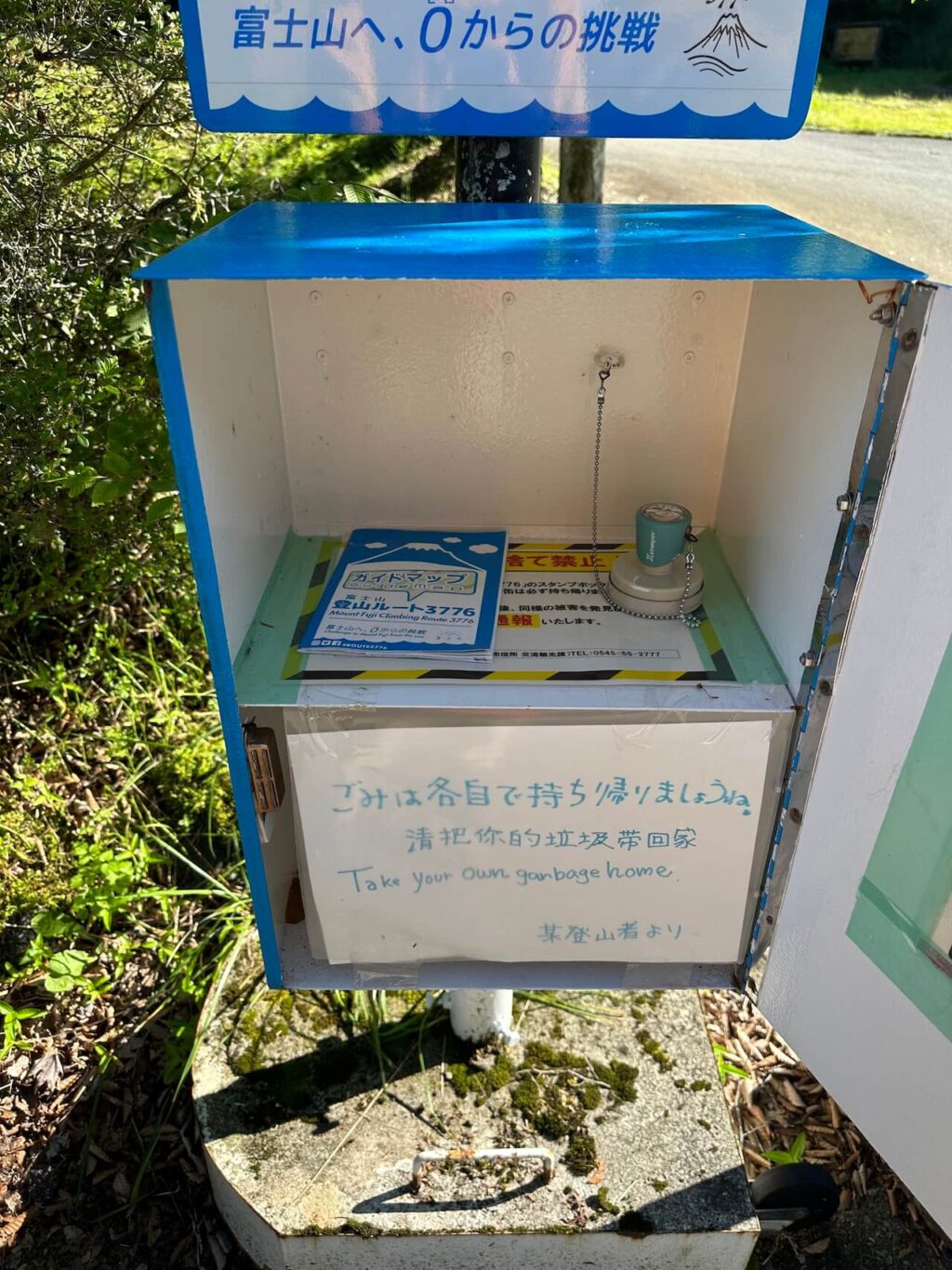

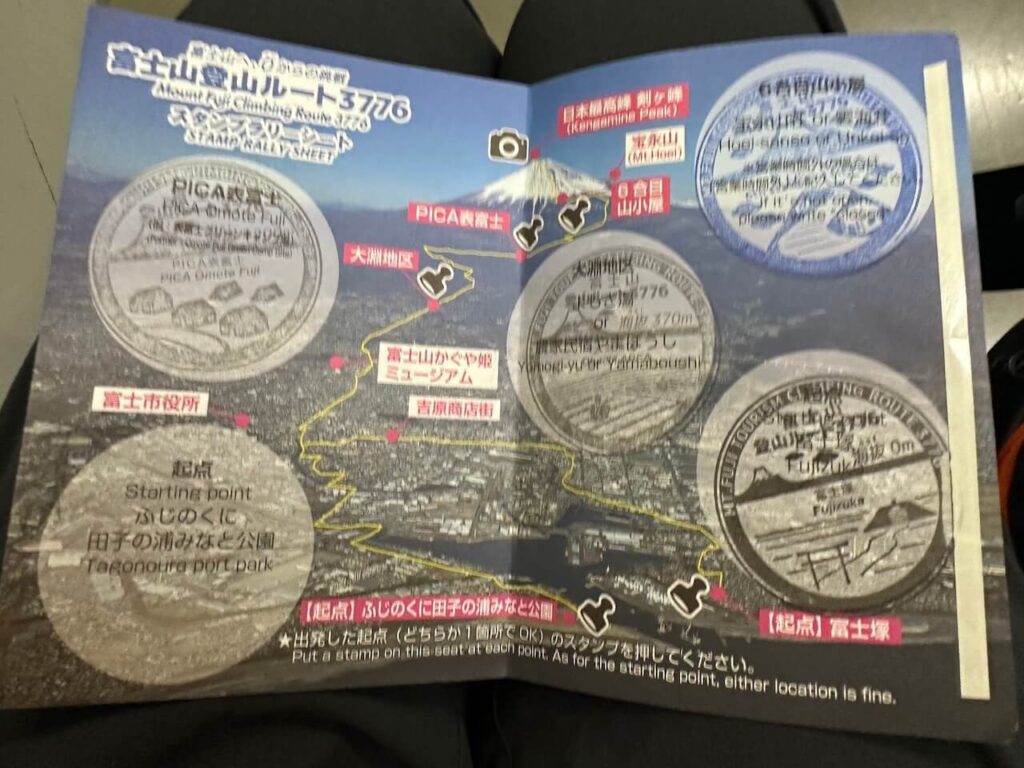

スタート地点から第三中継地点までは、現地設置のスタンプを押下することで通過証明とし、ゴール地点のみは現地写真で達成証明の形になります。

全長約42km、標高差3776mと数値だけ見ると国内最大級の超ロングルートに見えますが、そもそもが3泊4日想定のルートなので、それほど無理のある設定ではありません。

週末だけ里山歩きしているわたしレベルの登山者でも、1泊2日で踏破可能な距離でしたので、2泊もしくは3泊でプランニングしておけば、余裕ある道中を楽しめることでしょう。

逆に、0泊の強行軍はやめておきましょう。高山病を発症して、途中敗退するリスクが高まります。

以下に、実際にチャレンジしてみて気づいた点7つをピックアップしてみます。

参考にしてみてくださいね。

- ガイドマップやスタンプラリーシートは事前に公式HPより郵送申し込みしておく(スタート地点に設置してあるガイドマップやスタンプラリーシートはすぐに在庫切れする模様。この日もスタンプラリーシートは品切れだった)

- 可能ならCOCOARを使った電子版スタンプラリーも活用(スタンプボックスは雨晒しな場所に設置されており、悪天候時に紙面へスタンプを押すのは困難になりそう。電子版スタンプラリーを使えば、この点が解消されるだけでなく、スマホで撮った山頂写真も印刷せずに直接アップロードできる利点もあるので積極的に活用したい)

- スタート地点最寄駅「吉原駅」は終電前に有人改札が閉まる(22時で閉まるが、後日、別駅有人改札で自己申告により精算可能。)

- 24時間営業ではないコンビニあり(夜間営業してないコンビニが何店舗かあった。今後人手不足が進むと更に夜間営業を取りやめる店舗が増えることが予想される。夜間スタートの際は特に飲食物の確保を事前にしておくほうが安心)

- ゴミ箱の無い自動販売機あり(ゴミ箱を併設していない自販機が数台あった。確認せずに購入すると持ち歩くゴミが増えるので注意)

- ヘッドライトの予備電池に注意(よもぎ湯以降は、街灯が非常に少なくなる。夜間スタート時は点灯時間が伸びることになるので予備電池があると安心)

- 熊鈴や熊スプレーも忘れずに(富士山麓のハイキングコースで熊目撃情報が多発している模様。事前に対策を講じておくと安心)

- ガイドマップやスタンプラリーシートは事前に公式HPより郵送申し込みしておく(スタート地点に設置してあるガイドマップやスタンプラリーシートはすぐに在庫切れする模様。この日もスタンプラリーシートは品切れだった)

- 可能ならCOCOARを使った電子版スタンプラリーも活用(スタンプボックスは雨晒しな場所に設置されており、悪天候時に紙面へスタンプを押すのは困難になりそう。電子版スタンプラリーを使えば、この点が解消されるだけでなく、スマホで撮った山頂写真も印刷せずに直接アップロードできる利点もあるので積極的に活用したい)

- スタート地点最寄駅「吉原駅」は終電前に有人改札が閉まる(22時で閉まるが、後日、別駅有人改札で自己申告により精算可能。)

- 24時間営業ではないコンビニあり(夜間営業してないコンビニが何店舗かあった。今後人手不足が進むと更に夜間営業を取りやめる店舗が増えることが予想される。夜間スタートの際は特に飲食物の確保を事前にしておくほうが安心)

- ゴミ箱の無い自動販売機あり(ゴミ箱を併設していない自販機が数台あった。確認せずに購入すると持ち歩くゴミが増えるので注意)

- ヘッドライトの予備電池に注意(よもぎ湯以降は、街灯が非常に少なくなる。夜間スタート時は点灯時間が伸びることになるので予備電池があると安心)

- 熊鈴や熊スプレーも忘れずに(富士山麓のハイキングコースで熊目撃情報が多発している模様。事前に対策を講じておくと安心)

関連リンク

富士山登山ルート3776公式HPのリンクを載せておきます。ガイドマップの郵送受付や電子版スタンプラリーのアプリ、現地情報などはここよりご確認ください。

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高です。

「Download file」のリンクからGPXデータとしてダウンロードできます。

ご自由にご活用ください。

最高点の標高: 3777 m

最低点の標高: 0 m

累積標高(上り): 5313 m

累積標高(下り): -2959 m

総所要時間: 12:32:49

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

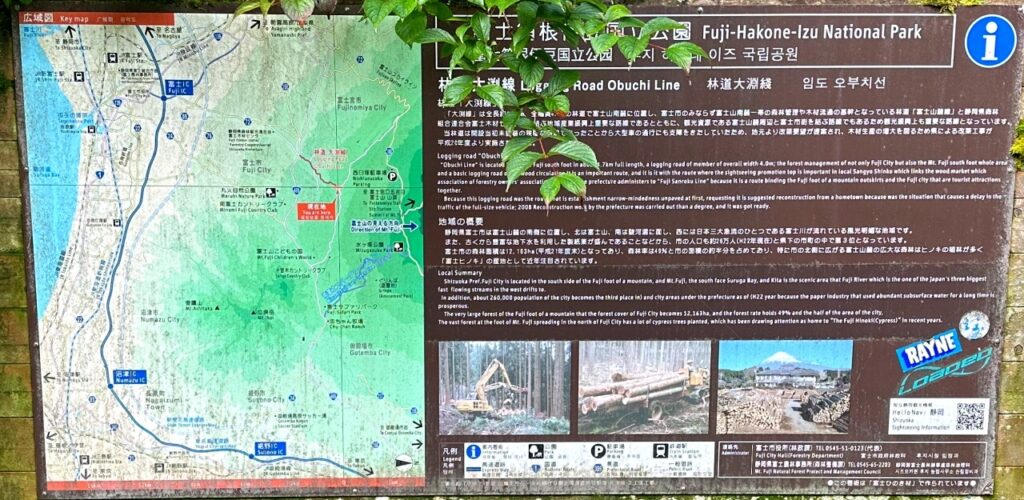

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の場所になります。

富士山の場合、お鉢巡りをすれば全方位に展望が望めますので、その中でも今回特に楽しめたポイント3つをピックアップしていきます。

- 朝日岳

- 大沢崩れ源頭部

- 剣ヶ峰

朝日岳(あさひだけ)

今回の山行ルート上の展望ポイントの一つ目は「朝日岳」です。

富士山山頂にある8つの峰の一つで、標高3733mの南東に位置したピークとなります。

東面に視界の開けた平坦な場所なので、御来光を待つにはとても適しています。

このため、日の出の時間になると多くの登山者が訪れて待機している場所となります。

夏の時期は、ナスの形をした山中湖の先から日が登ってくるので、山中湖が見える位置で待機していると良いでしょう。

無事に御来光を拝めた後も、振り返ることで朝焼けに染まった剣ヶ峰を眺めることもできます。

折角なので、反対側も楽しんでおくと良いかと思います。

ここの他にも、最高峰の剣ヶ峰や吉田口ルートからほど近い成就岳も御来光スポットとして人気がありますが、富士宮口ルートから登って来た場合、「朝日岳」が一番近く、そして広いので安心感があります。

どこで御来光を拝もうか迷った時には「朝日を見るなら朝日岳」ということで、この場所に向かうのが良いでしょう。

ギャラリー

Instagramにアップしたこの場所のプチ動画です。一緒に眺めていってくださいね。

大沢崩れ源頭部(おおさわくずれげんとうぶ)

今回の山行ルート上の展望ポイントの二つ目は「大沢崩れ源頭部」です。

先ほどご紹介した朝日岳の反対側、富士山最大の崩壊地となる大沢崩れの最上流となる部分で、天子山地や田貫湖を見下ろす位置となります。

ここからは、朝日に照らされてできる大きな影富士を見下ろすことができます。

日が登った直後だと、天子山地まで届くほどの巨大な影になるようで、いつかそのような巨大な影を見てみたいなと思います。

ギャラリー

Instagramにアップしたこの場所のプチ動画です。一緒に眺めていってくださいね。

剣ヶ峰

今回の山行ルート上の展望ポイントの三つ目は「剣ヶ峰」です。

言わずとしれた国内最高峰3776mの標高を誇る場所です。

日本最高峰を示す大きくて立派な山頂碑が立っており、記念撮影の定番スポットとして大変に賑わいます。

この日も、馬の背の途中まで記念撮影の待ち行列が出来ていました。

肝心の展望は、眼下に広がる巨大な噴火口が強烈に印象的で他では見ることのできない眺めを楽しむことができます。

もし、お鉢までたどり着くことができたら、もう一踏ん張りに登り切って、ここからの絶景を眺めてから下山してくださいね。

ギャラリー

Instagramにアップしたこの場所のプチ動画です。一緒に眺めていってくださいね。

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の区間になります。

- 馬の背

- 八合目直下の岩場区間

馬の背

今回の山行ルート上で注意した方がよい区間の一つ目は「馬の背」です。

浅間大社奥宮と剣ヶ峰の間にある難所で、急勾配な上に固い溶岩の上に砂が散りばめられた素晴らしく滑りやすい坂道となっています。

登り方面で使うと、登り切るまでにかなり体力を持っていかれます。

降り方面で使うと、その滑りやすさから転倒リスクを常に負うことになります。

どちらから通過するにも、難所となりますが、今回は降り方向で通過したので降り方について、我流ですが、わたしがやっている方法を述べてみます。

まずは、外界側に設置されている鉄柵が空いているようだったら、それを手繰りながらゆっくりと降りていくのが一番確実です。

ただし、登り降り双方向での難所となるため、登ってくる登山者と交差しやすい場所になっており、鉄柵は利用中なシーンが多いです。

そのような場合は、噴火口側の砂が深く盛られている部分を狙って足を垂直に降ろしていくことで砂をブレーキに使って降りていくと、スピードが落ちてだいぶ降りやすくなるはずです。

これに加えて、足はガニ股気味に、膝は落としつつも、姿勢はまっすぐに起こしておくことで、滑ったときに後ろ向きに転びやすくなり、ザックをクッションに転倒の衝撃を逃すことができるようになります。

イメージとしてはカトちゃんケンちゃんの髭ダンスのイメージでしょうか。

あのBGMを思い浮かべてリズミカルに降りてみて下さいね。

ギャラリー

八合目直下の岩場区間

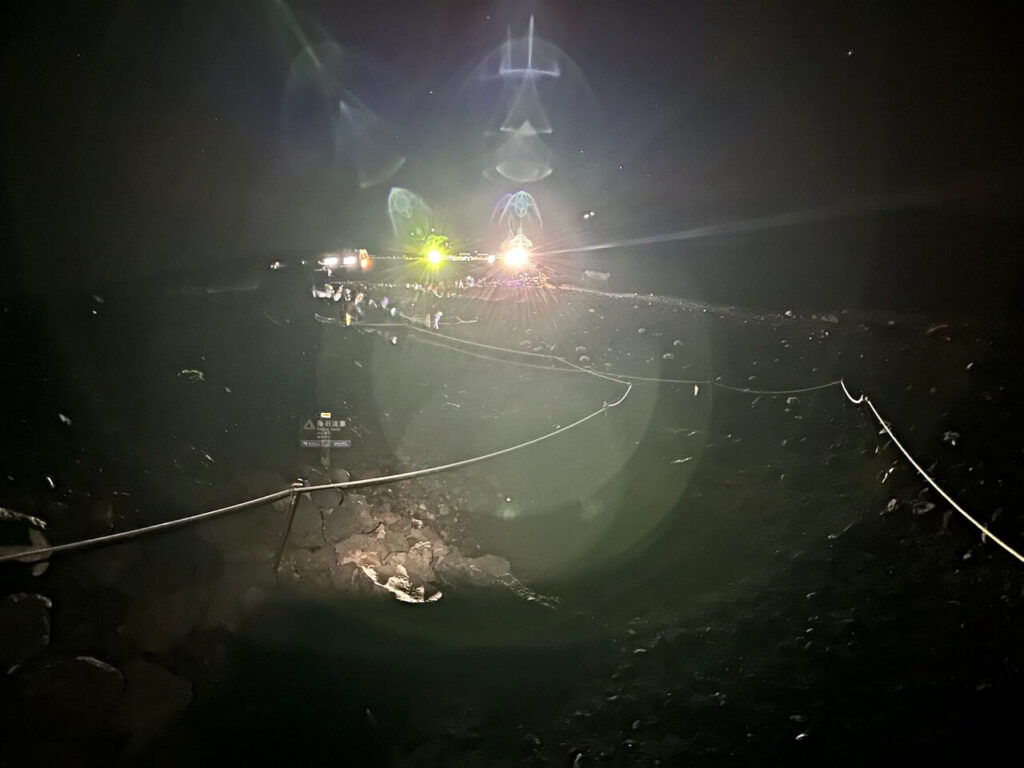

今回の山行ルート上で注意した方がよい区間の二つ目は「八合目直下の岩場区間」です。

富士宮口ルートの特徴として、主要四ルート中一番高い位置から登り始めるため山頂までの距離が最短であることが挙げられますが、それ以外に岩が露出している区間が多く転倒時に大怪我につながりやすいリスクを孕んでいます。

特に、八合目直下の岩場は岩の露出が多く転倒した時に大怪我につながるリスクがあります。

道幅も狭いので、行き交う登山者通し接触する可能性もあるので、常に周囲に気を配りつつ通過するようにしてくださいね。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

山行中のコンディション

- 天候:晴れのち曇り

- 気温:14〜28℃

- 活動場所:標高0〜3,776m

日中行動時の組み合わせ

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:無し

- アウター:無し

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

早朝行動時の組み合わせ

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手フリーズ

- アウター:防風着

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

山小屋停滞時の組み合わせ

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手フリーズ

- アウター:無し

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

公共機関移動時の組み合わせ

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:無し

- アウター:無し

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:薄手の手袋

今回は、七合目の御来光山荘に到着するまでは半袖Tシャツで過ごせました。

その後、山荘での滞在で薄手フリースを追加し、翌朝の御来光を迎えるまでの早朝行動時に更に防風着を追加する形で寒さを凌ぐこととなりました。

無事に御来光を迎えて、日差しが差し込んでからは急激に気温があがり、すぐに半袖Tシャツ状態に戻さなければ汗だくになる状況でした。

標高差3,776mありましたが、レイヤーごとに適切なウェアを準備しておけば、大きな問題にはならずに対応可能なことを改めて確認できた山行となりました。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

ギャラリー

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、二つあるスタート地点のうち、最寄駅から近い「細川の冨士塚」からのスタートとしましたので、「東京駅」からのアプローチは次の通りとなります。

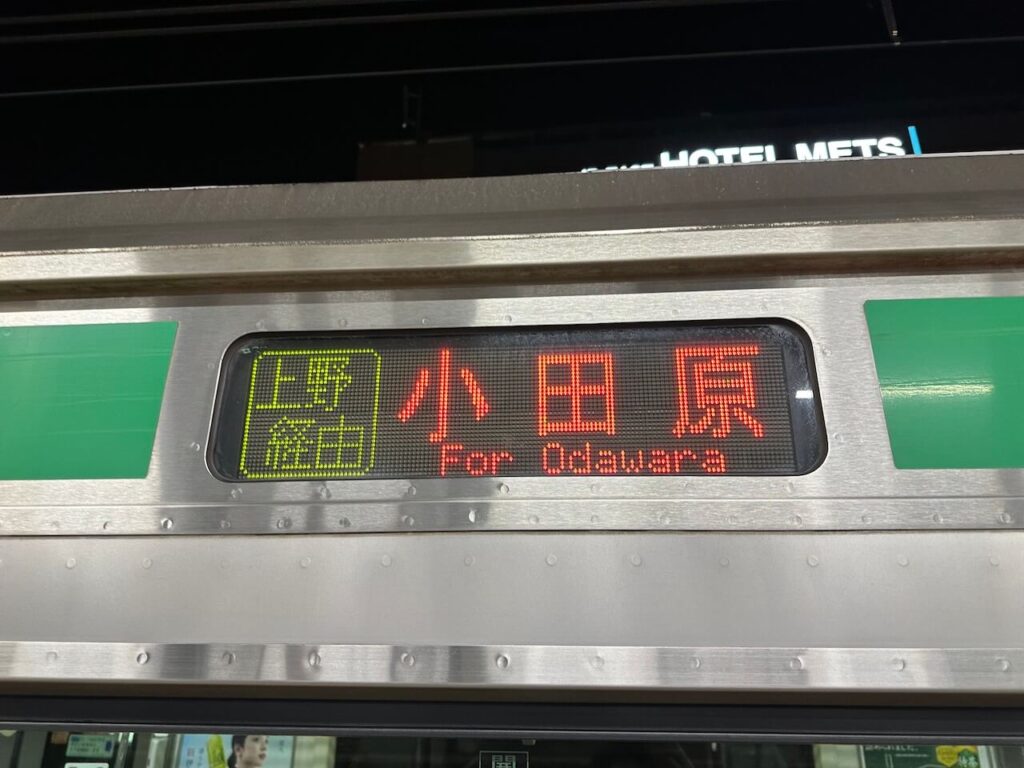

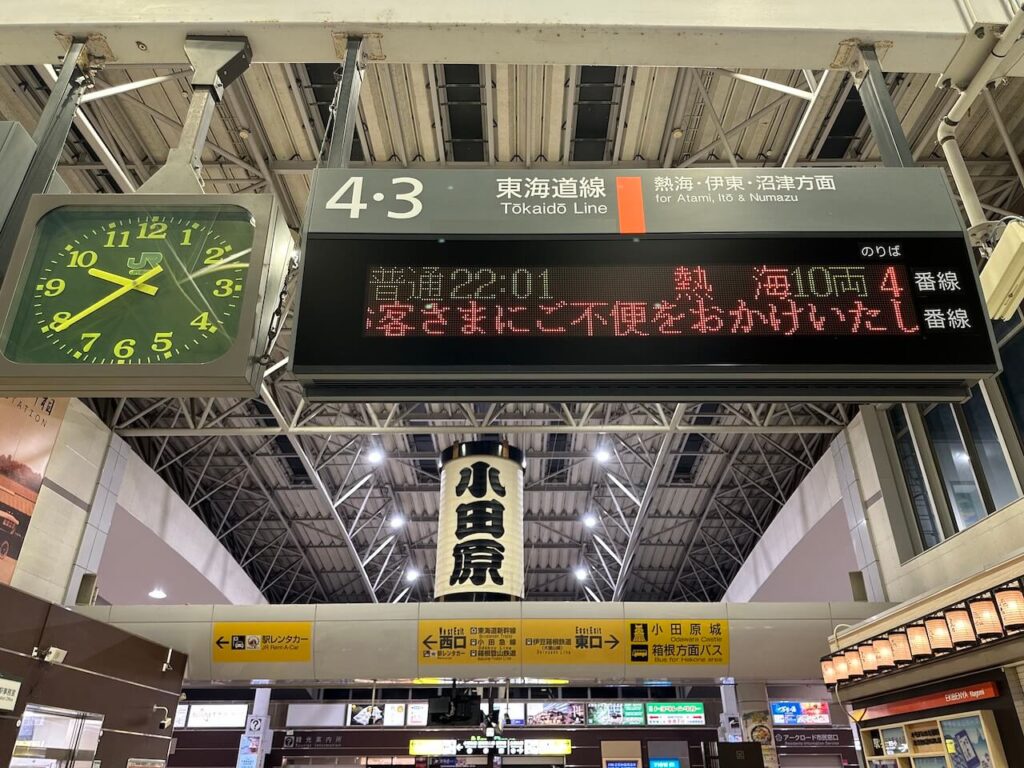

- 「東京駅」から、JR東海道本線小田原行きに乗り込み、終点の「小田原駅」へ

- 「小田原駅」から、JR東海道本線に乗り込み、終点の「熱海駅」へ

- 「熱海駅」から、JR東海道本線に乗り込み、「吉原駅」へ

- 「吉原駅」から徒歩で、「細川の冨士塚」へ

今回は涼しい夜間のうちに市街地を抜けてしまおうと終電での移動としましたが、これが裏目に出てしまい、「吉原駅」の有人改札が営業しているうちに通過するとこができませんでした。呼び出し電話もコール音はするもの誰かが出る気配もないので、後日別の駅で支払うことにしてそのままスタート地点へ向かうこととしました。

なお、「吉原駅」周辺のおトイレは駅構内か、「細川の冨士塚」へ向かう途中にある鈴川港公園のものをお借りするとよいでしょう。

ギャラリー

一日目

鈴川の冨士塚〜よもぎの湯

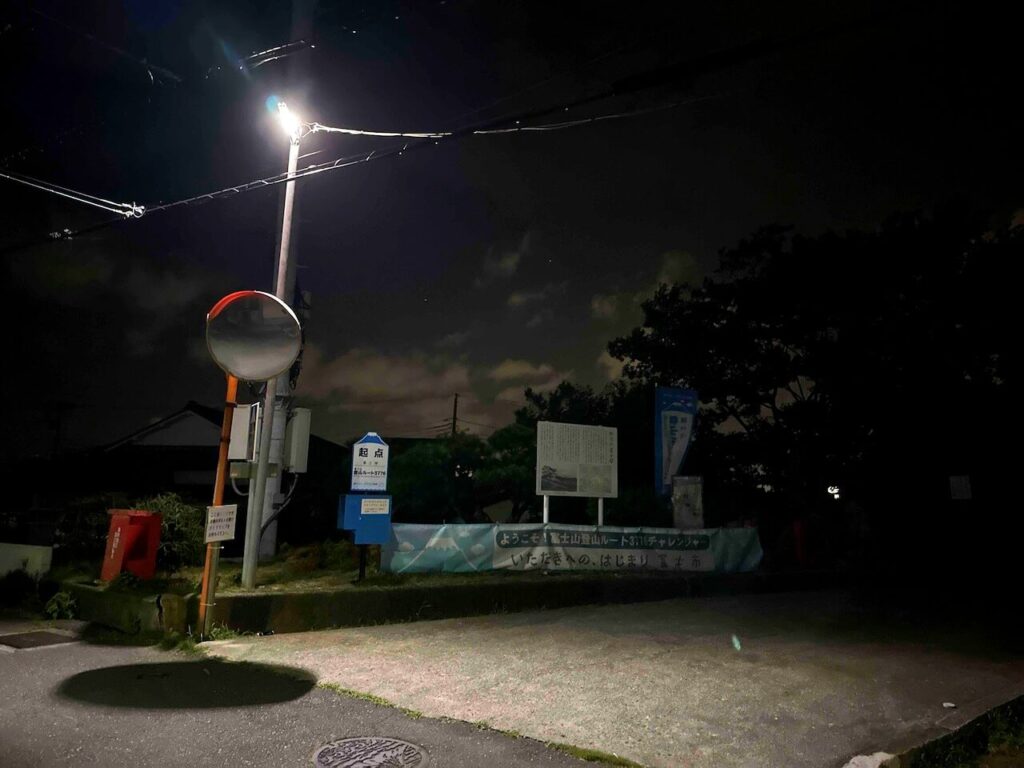

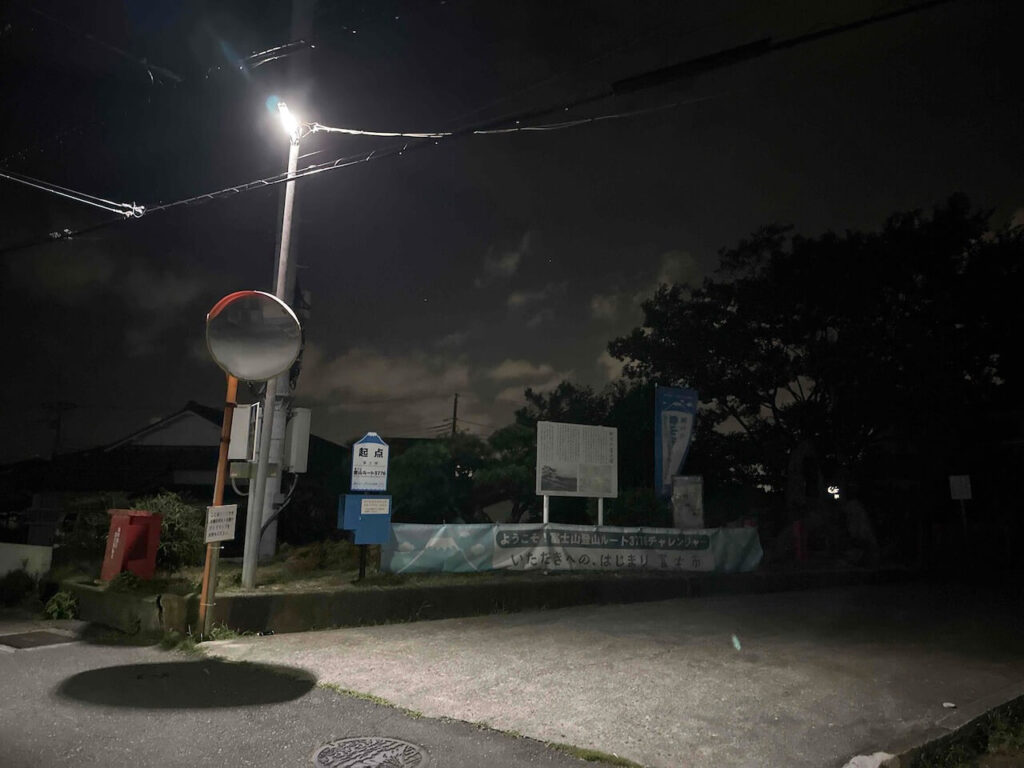

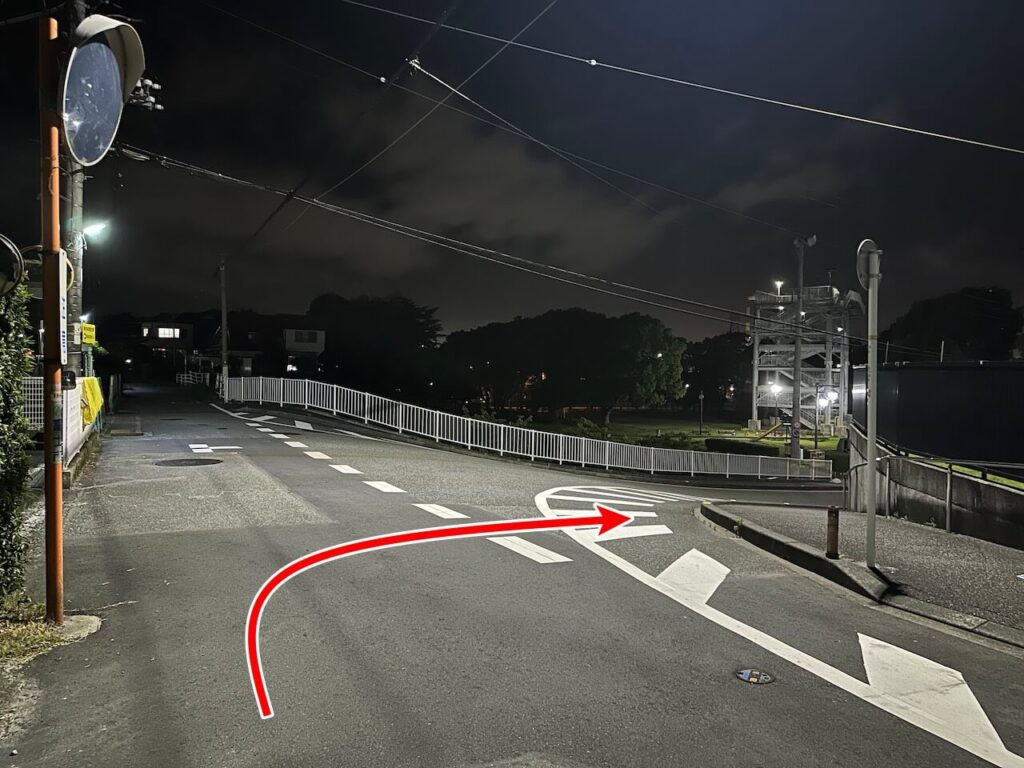

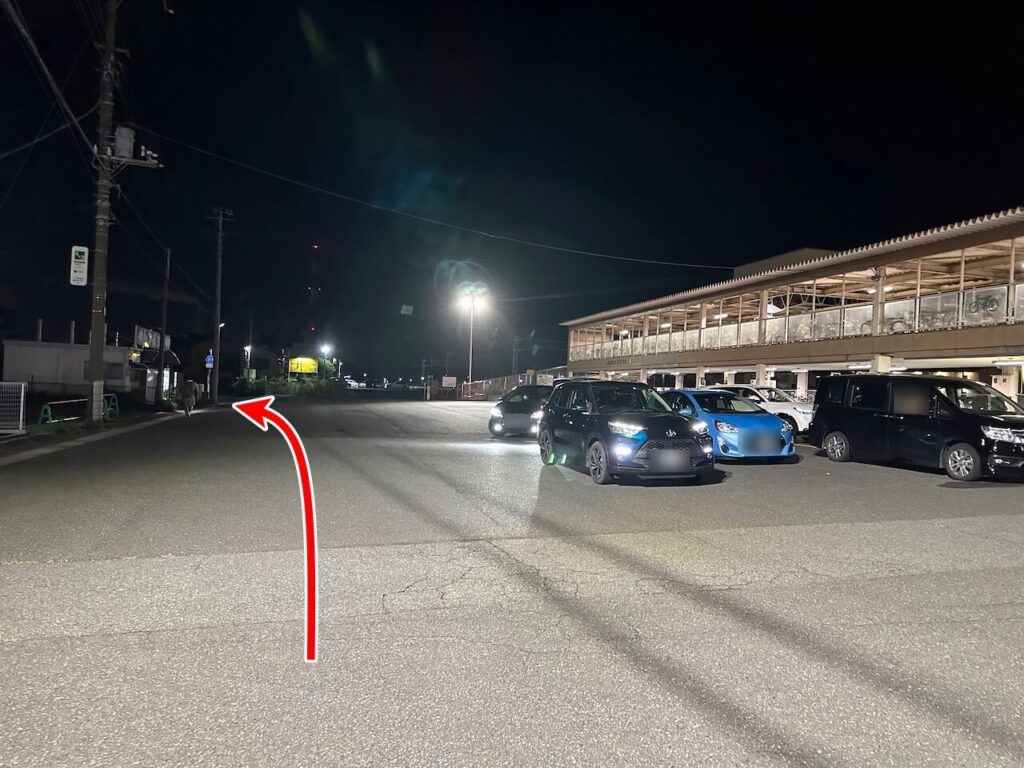

「鈴川の冨士塚」で富士山方向へ遥拝し、スタート地点のスタンプを押したら、「吉原駅」まで一度戻り、駅の反対側に渡ります。

駅前のロータリーを抜けたら、地図に沿って、まずは吉原商店街まで歩いていきます。

この辺りは普通に市街地なので、多少、道を間違えたとしても方向さえ合っていれば問題ありません。

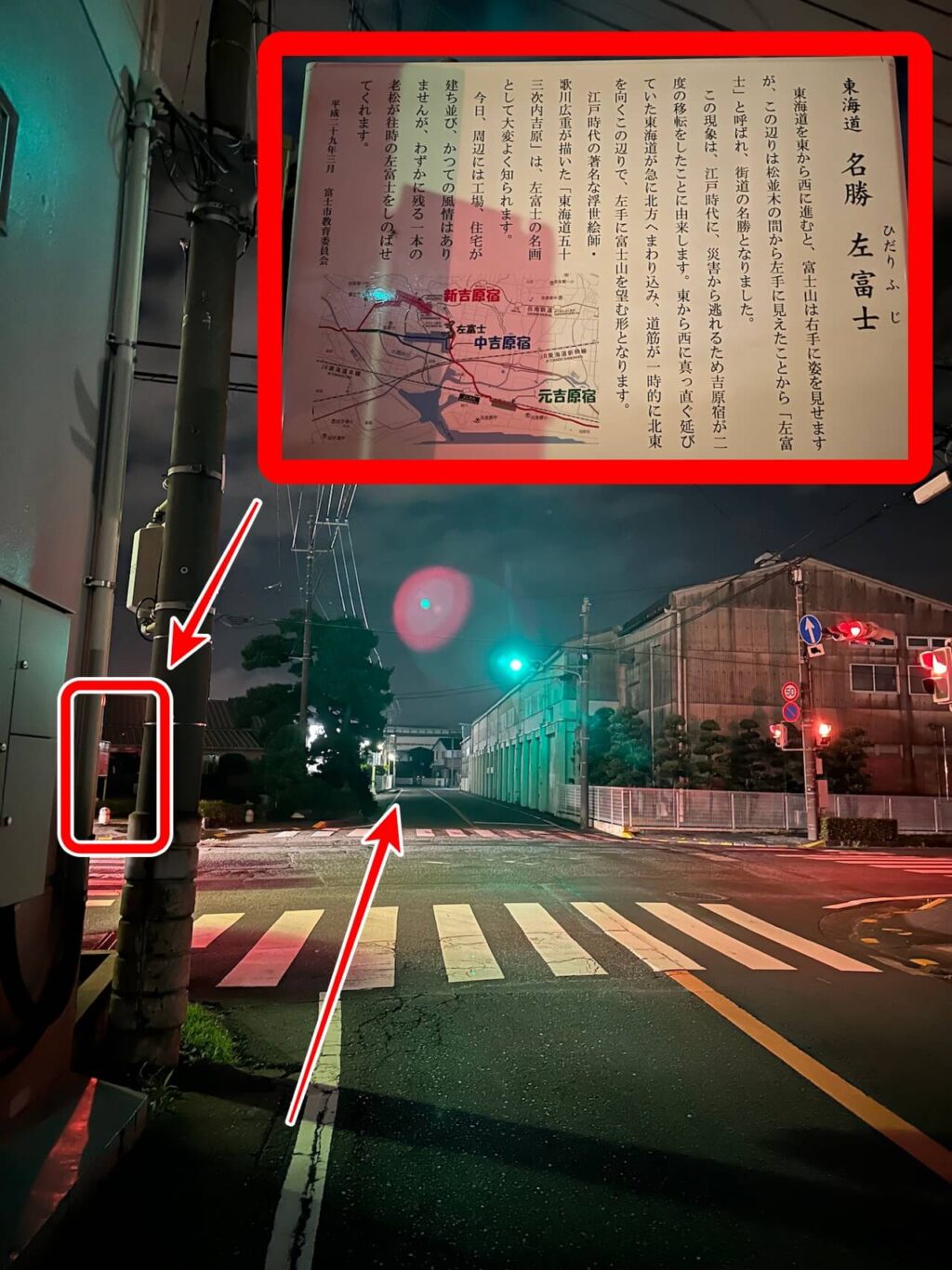

左富士や平家越の碑といった名所を通過して1時間も歩けば、長いアーケードの続く吉原商店街に到着します。

遅い時間まで営業しているお店もあり、明るいアーケード街の中を歩くのは安心感がありますが、それも30分程度。また暗い車道歩きとなっていきます。

途中で大渕街道と呼ばれる大通りに合流できそたら、そこからは富士山方面へ歩きます。

足元には「富士山登山ルート3776」の案内が張られているので、見落とさないように進んでいきましょう。

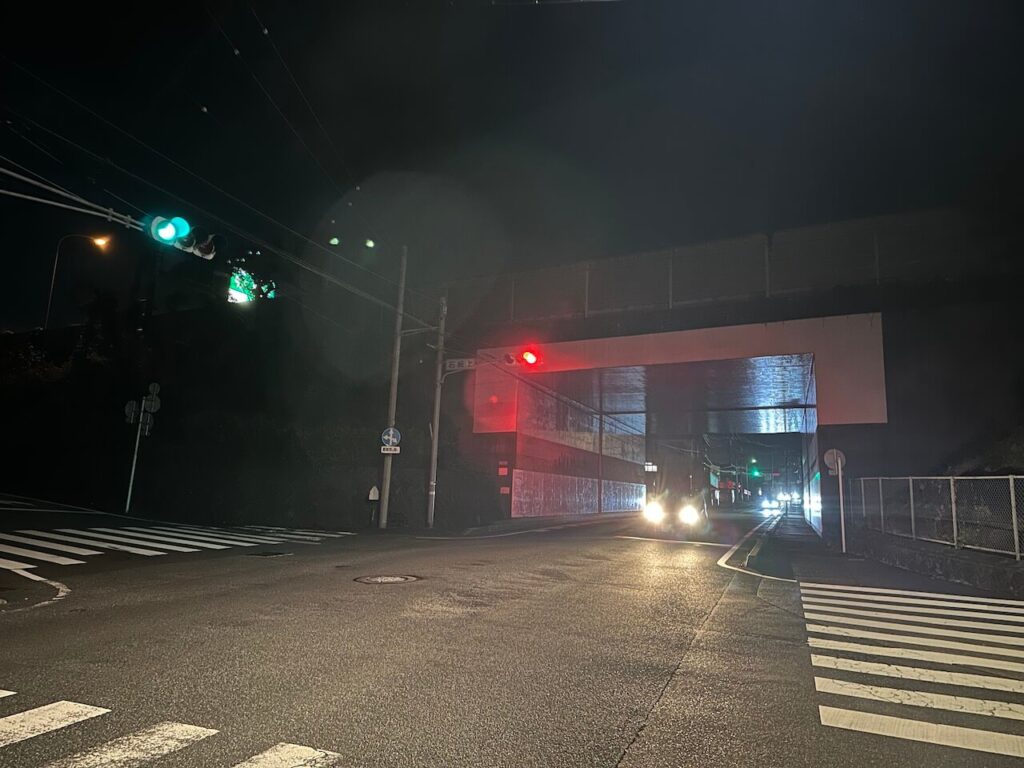

東名高速道路、新東名高速道路と二つの高架橋下を通過して、ルート上最後のコンビニとされているセブンイレブンまで到着したら、そこから30分ほどで第一中継地点「よもぎの湯」に到着です。

「よもぎの湯」付近は民家の多い住宅地ではありますが、街灯が極端に少ないため、夜間に歩くにはヘッドライト必須です。

スタンプを押すにも手元が見えないではどうしようもないので、登山で使うしっかりとした明るさを持ったヘッドライトを用意しておいた方が良いでしょう。

無事にスタンプを押すことができたら、第二中継地点「PICA表冨士」へ向かうことにします。

ギャラリー

よもぎの湯〜PICA表冨士

このあたりから、坂道が増えてきて徐々に息が上がりはじめます。

ショートカット出来そうな枝道が見えて来ますが、泥濘で歩きづらく、寧ろ時間がかかってしまうので車道を素直に歩いた方が良いでしょう。

林間の見通しの聞かない車道を登っていくと、ふじひのきパークと呼ばれる休憩ポイントに到着です。

中継地点のスタンプボックスは設置されていますが、中には何も入っていません。

それほど疲れが溜まっていないなら、そのまま歩きを続行してしまうと良いでしょう。

ふじひのきパークからは1時間ほどなだらかな車道を歩き、富士山スカイラインに合流して更に30分ほど歩くことで、第二中継地点「PICA表富士」へ到着します。

この地点のスタンプボックスは、グリーンキャンプ場前停留所の真横にあります。

停留所には待合ベンチが設置されているので、ここで少し休憩させてもらうのも良いかもしれません。

十分に休憩が取れたら、富士山麓に広がるハイキングルートへの入り口の一つ「旧料金所ゲート」へ向かいます。

ギャラリー

PICA表富士〜旧料金所ゲート

「旧料金所ゲート」は、富士スカイラインを御殿場方面へ向けて歩いていくことになります。

車道の脇にある細い歩行者用エリアを歩くことになるので行き来する車両、特に大型バスや作業トラックには注意して歩いてください。

1時間ほど歩き続けると、富士宮口五合目への分岐がみえてきます。

分岐を曲がるとすぐの場所に「旧料金所ゲート」があります。マイカー規制中は、警備の方々が詰めてます。邪魔にならないところを通って、山道入り口に向かいましょう。

また、簡易トイレ1基が置いてあるので、緊急時にはこちらをお借りしましょう。

ギャラリー

旧料金所ゲート〜富士宮六合目「宝永山荘」

「旧料金所ゲート」に到着したら、ゲートの手前に山道への入り口があります。

ここから、富士山自然休暇林ハイキングコースという山道に入ります。

今年に入り熊の目撃情報が増えている区間のようですので、熊鈴など持参していたら、鳴らしながら進んでください。

山道自体は、傾斜緩やかで踏み跡も明瞭なので歩きやすいかと思います。

ガラン沢、御殿庭下、御殿庭中と登っていくと、スコリアの降り積もった急坂が見えてきます。

登り切ることで宝永第二火口縁に到着です。

ここからは赤茶けた威圧感のある宝永山の奇抜な眺めを楽しむことができます。

そのまま宝永火口の縁を登り、宝永第一火口縁まで登ったら、富士宮口六合目へ向かうトラバースルートに入ります。

愛鷹山地を見下ろす形で進んでいくことで富士宮六合目に到着です。

ここが第三中継地点となっていますが、スタンプボックスの設置はありません。

「宝永山荘」もしくは「雲海荘」いずれかの小屋内にスタンプが設置されているので、山小屋スタッフに声をかけて使わせてもらいましょう。

なお、営業時間外の場合は、スタンプラリーシートに「営業時間外」と記載することで通過証明になるみたいです。

ギャラリー

富士宮六合目「宝永山荘」〜富士宮新七合目「御来光山荘」

富士宮六合目でスタンプを押したら、富士宮ルートを登ります。

ここからは森林限界を超えており、非常に眺めの良い中を登っていくことができますが、砂と小石が多い滑りやすいコンディションとなります。

滑るたびに体力を消耗するので、じんわりと地面を踏みしめるように、一歩ずつゆっくり進んで下さい。

1時間ほど登っていくと、富士宮新七合目「御来光山荘」に到着です。

今晩はこちらでご厄介になり、明晩0時にスタートして山頂で御来光を迎えることにします。

ギャラリー

二日目

富士宮新七合目「御来光山荘」〜浅間大社奥社

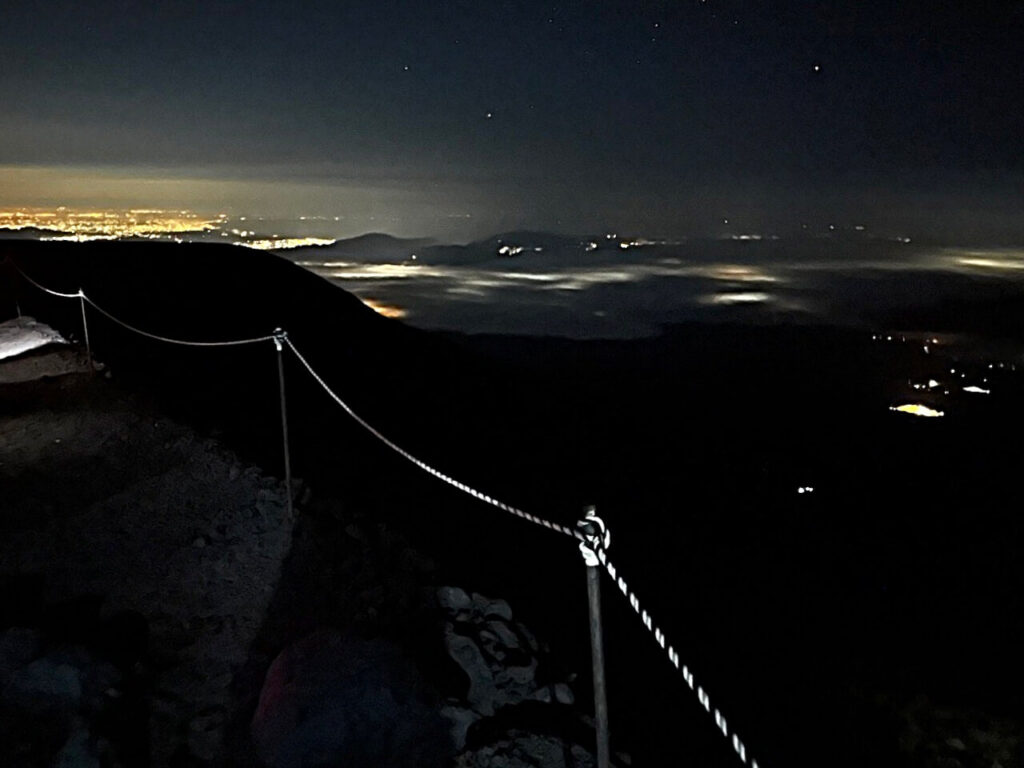

午前0時にセットしたアラームに起こしてもらって、おトイレと軽い食事を済ませたら山頂に向けて出発です。

非常に見晴らしの良い山道を九十九折に進んでいくことになるので、迷う心配はないものの、足元は砂や砂利で滑りやすいことには変わりはないので、気をつけながら登ります。

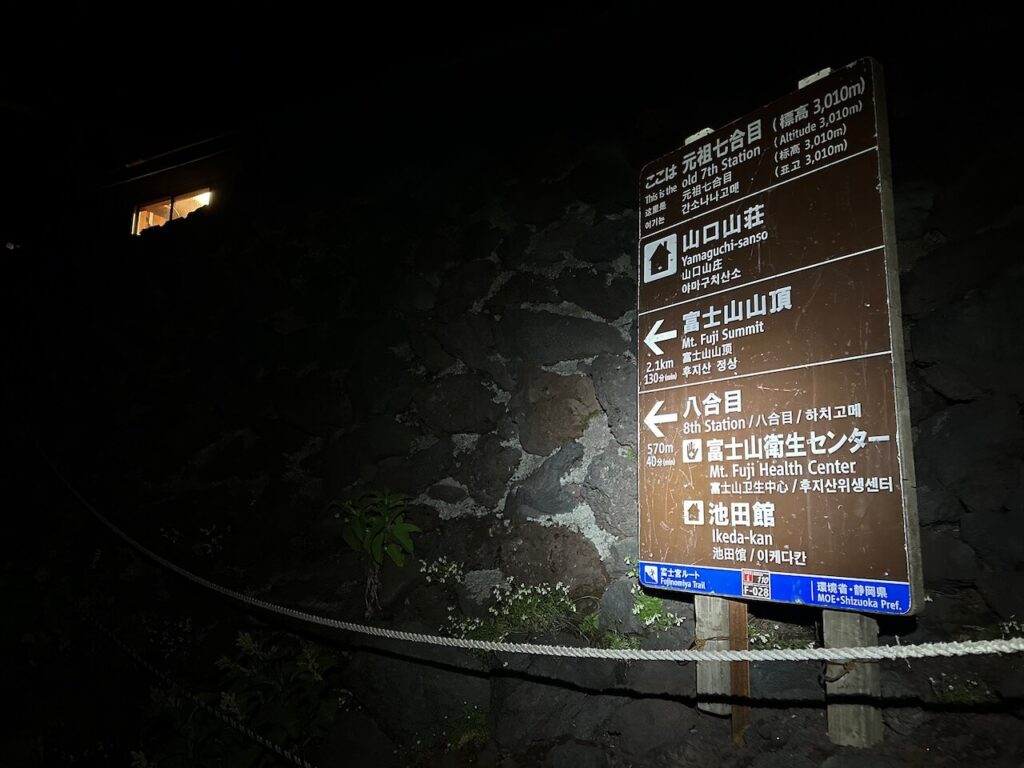

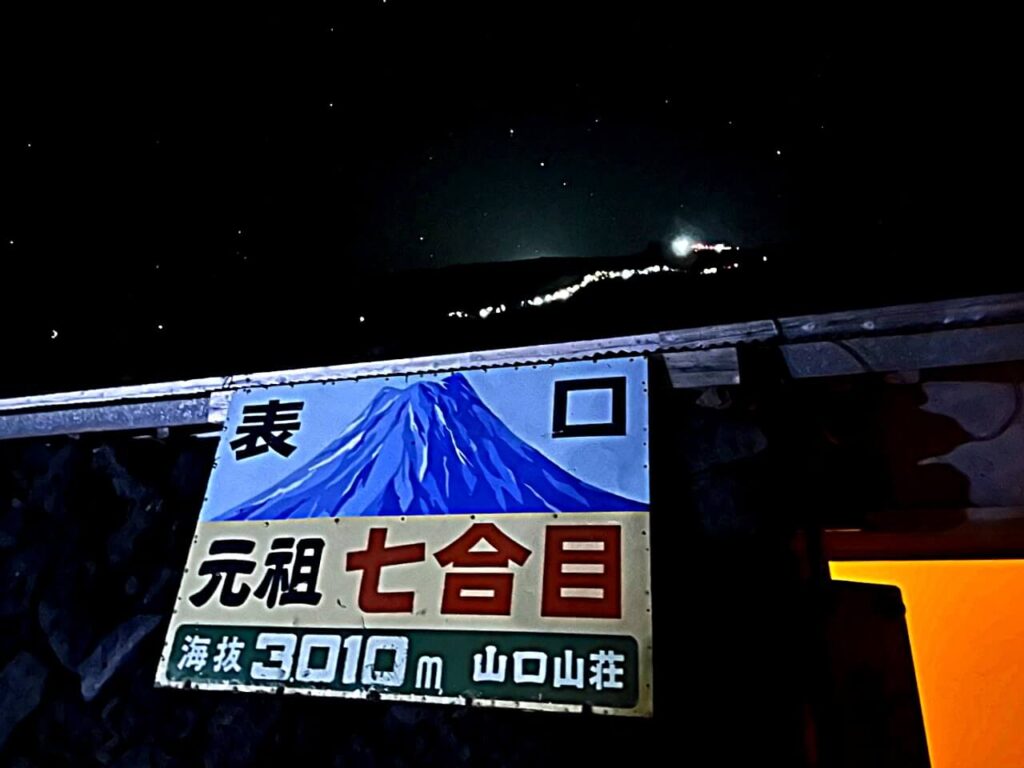

元祖七合目を過ぎたところで、大きな溶岩の塊が目につく岩場に入りますので、ここも慎重に通過していきます。

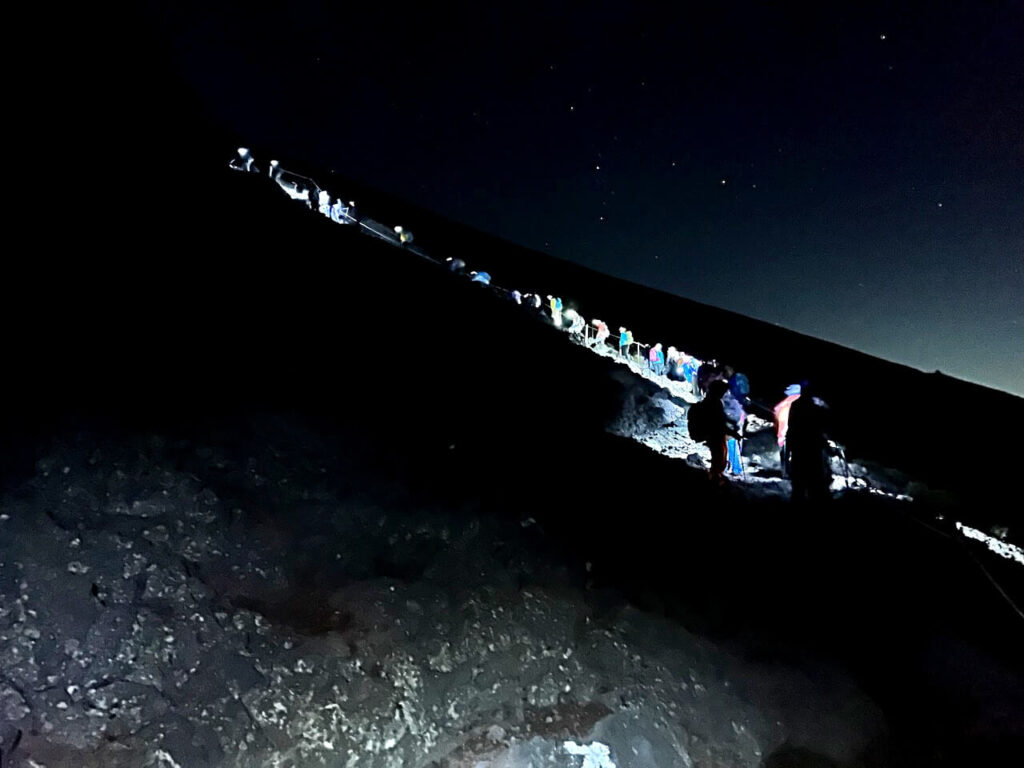

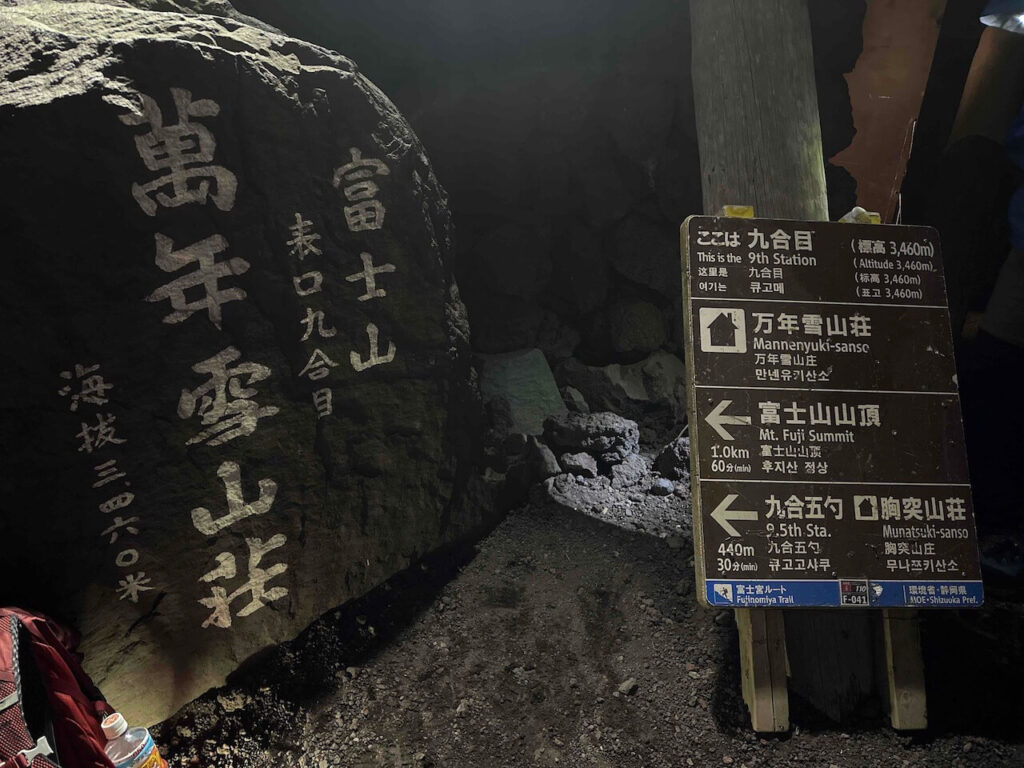

八合目、九合目と淡々と登っていくと、徐々に前が詰まっていくのがわかります。

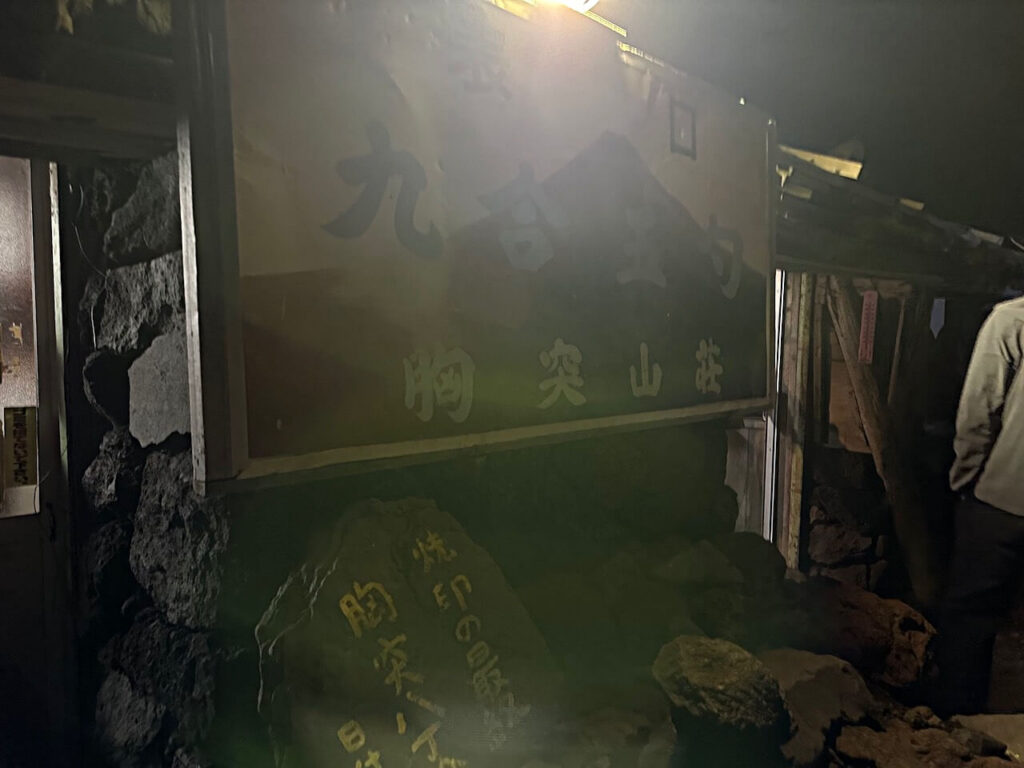

九合五芍の胸突山荘を通過した後は、夏の富士山名物、御来光渋滞に突入です。

この日は、コースタイム30分のところを1時間かけてゆっくりと登ることとなりました。

逆に捉えれば、高地順応に役立ったかもしれません。

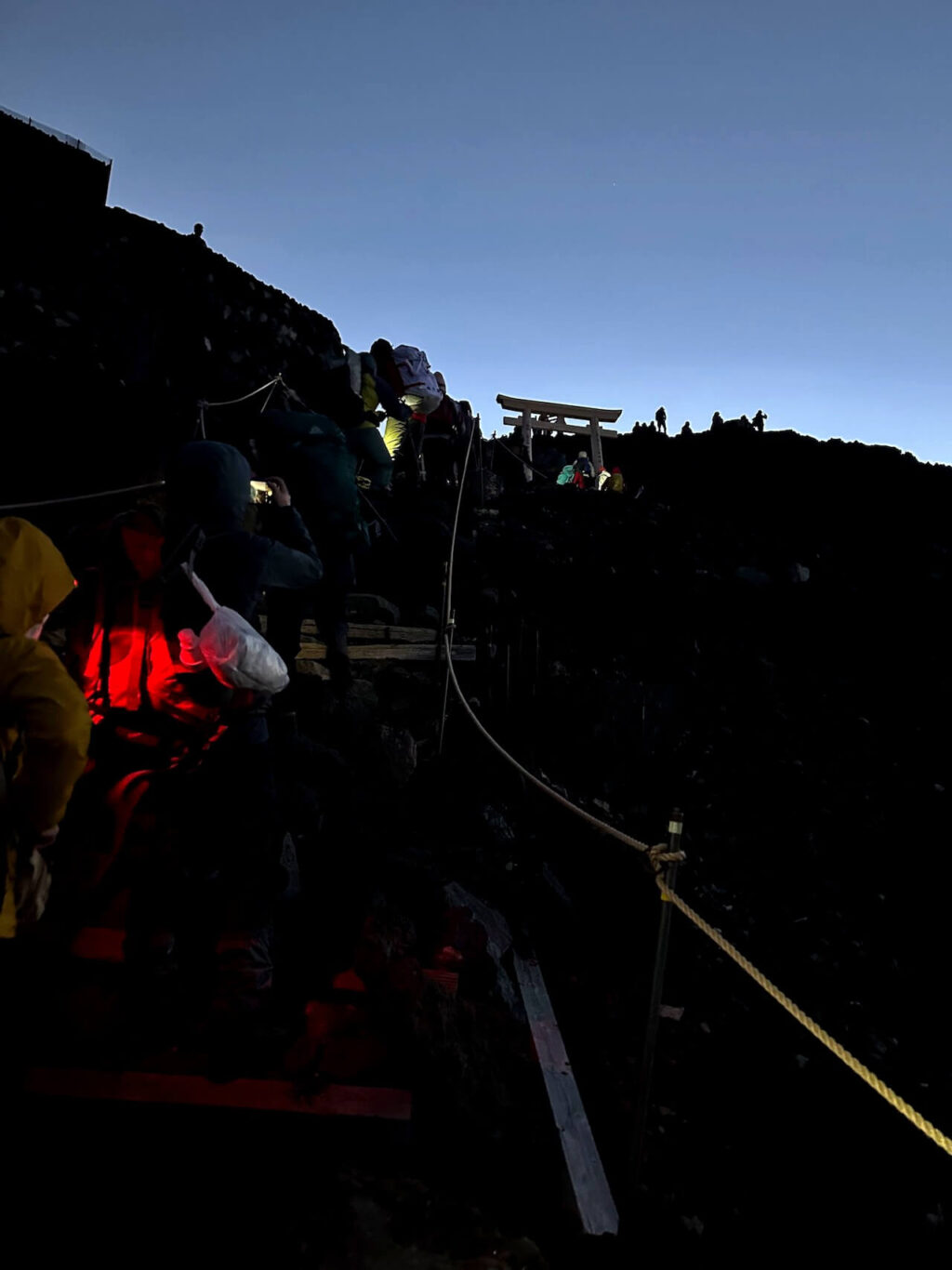

徐々に赤くなる空を見上げて進んでいくと、ようやく山頂を示す鳥居が見えてきて、浅間大社奥宮前に到着できました。

日が登り始める前に急いで、御来光スポットに向かうことにします。

ギャラリー

浅間大社奥社〜朝日岳

新七合目から浅間大社奥宮まで、4時間で登ってくることができましたが、すでに空は赤く染まってきています。

剣ヶ峰まで登ると日の出の瞬間には間に合わなくなる恐れがあったので、一番近い御来光スポット「朝日岳」へと向かいます。

剣ヶ峰とは逆方向に10分ほど歩くと、平坦なピークにたくさんの登山客が座って御来光を待っていました。

適当なところに座り、待つこと10分。山中湖を正面にして無事御来光を迎えることができました。

ついでに振り向いて、噴火口縁の峰々が赤く染まるシーンも楽しんだら、お鉢巡りに移っていきます。

ギャラリー

朝日岳〜剣ヶ峰

「朝日岳」まで進んできていることもあり、今回のお鉢巡りは反時計回りに進みます。

伊豆岳、成就岳と通過すると人口密度が一気に増えて、吉田口、須走口の登頂口となる久須志神社前に到着です。

ご挨拶を済ませ、更に進んでいくと北東方面への視界が開けて、稜線歩きのような開放感ある空中散歩を楽しむことができました。

白山岳の足元まで向かうと、ここからしばらく降り坂が続くことになりますが、今回は時間があるので、更に降って金明水に寄り道することにします。

大きくカーブする坂道を降り切ると、平地の真ん中に石碑が立っていて金明水に到着しです。

かつては、銀明水と同じく湧水の湧いていた地だったそうですが、今は枯れていて完全に乾いた井戸のようでした。

そのまま、大沢崩れの源頭部まで登り切って剣ヶ峰へ向かいます。

日の出から1時間ほど経過していることもあり、馬の背の中腹まで続く記念撮影行列が出来上がっていました。

その場で小耳に挟んだ感じだと、待ち時間は1時間ほどのようでした。

自撮りの記念写真には興味ない派なので、横を通過させてもらって、約一年振りの国内最高峰の地に到着です。

富士山噴火口の底を見下ろせる貴重な場所でもあるので、10分ほどじっくりと楽しんで、下山することにしました。

ギャラリー

剣ヶ峰〜富士急シティバス「富士宮口五合目停留所」

「剣ヶ峰」を降りたら、難所の馬の背を降ります。

鉄柵側は、撮影待ちの行列で埋まっていたので噴火口側に寄ってなるべく砂の盛ってあるポイントを踏みながらゆっくりと降りることにします。

このとき、鉄柵の向こう側に駿河湾の湾曲した海岸線が見えるので余裕あったら眺めてみて下さい。

海のある風景は、なかなか感動するものです。

無事に馬の背を降り切ることができたら浅間大社奥宮にて改めてご挨拶をして山頂を後にします。

富士宮口ルートは、登山路と下山路が分かれていないので、登ってくる登山者と接触しないように降りるスピードは少し抑え気味が良いでしょう。

砂で足が滑らないように、土にしっかり埋まって安定した石を探して足を載せていきます。

そういった石が無いようだったら、なるべく砂の盛ってあるポイントを探して、ブレーキにしながら降っていくと良いでしょう。

また、山小屋を休憩ポイントとしてこまめに立ち止まるようにしておくと、膝や足の裏を痛めるリスクを回避できます。

山小屋から見下ろす景色は、どれも抜群なので、眺めていかないのはもったいないですし、折角なので、下山ギリギリまで楽しんでいくのが良いでしょう。

渋滞しやすい八合目直下からの岩場を通過し、六合目「宝永山荘」まで降りてこれれば、バス停のある五合目までは20分もあれば到着できます。

ここでは携帯の電波もしっかり入るので、バスの時間を確認しつつペースを調整して降りていきましょう。

賑わいを見せる富士宮登山口を通過したら、バス停に到着です。

乗車時間が長くなるので、必ずおトイレに立ち寄ってから帰路について下さいね。

ギャラリー

おまけ

今回は運良く三島駅行きの特急バスに乗れたので、そのまま熱海駅まで向かって、久しぶりに熱海駅前温泉浴場に寄り道していくことにしました。

施設まで到着してみると、入り口にあった古いランプが撤去されてしまっていました。

受付のおねえさんにお聞きしたところ、老朽化が進んで危険なので取り除いたんだそうです。

レトロな感じで好きだったので大変に残念です。

ただし、内装やお風呂は変わらずで、大人3名入ればいっぱいの小ぶりな浴槽に蛇口からドンドンとかけ流される熱くて新鮮な温泉を存分に楽しむことができました。お値段は少し上がって大人500円になっていましたが、時代の流れには逆らえないといったところでしょうか。

それでも、まだまだお安いお値段なのでまた立ち寄らせてもらおうと思います。

この温泉施設については、次の記事で詳しくまとめています。よかったらこちらも読んで行ってください。

ギャラリー

まとめ

一泊二日で富士山登山ルート3776を歩いた時の様子でした。

踏破してみての感想は、思ったよりもキツく無いといったところでしょうか。

距離だけ見てしまうとかなり長いですが、道中の半分以上は平坦な街中を歩くことになるので、よほど急いで歩かない限り、足への負担はそれほどでもありません。

しかも登り方面だけなので、適宜、休憩を入れながらマイペースに歩いていけば危険な箇所も無く達成できるかと思います。

ポイントとしては、自分の体力を見誤らずにしっかりと日程を確保して臨むことでしょうか。

流石に、富士山初挑戦でこのルートに挑むのは厳しいと思いますが、普段から体を動かしていて、富士山や3,000m級の山々へ登った経験があるのなら十分達成できるんじゃないかなと思います。

日程を確保できるようだったら、一度はチャレンジしてみてくださいね。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント