3度目の正直ということで、今週も涸沢経由で奥穂高岳へチャレンジしてきました。

タイトルでネタバレしちゃってますが、今回も登頂できずに帰ってきてしまいました。

もう、寄る年並みには勝てないようで、涸沢テント場到着の12時からのスタートだと、テント受付終了時間17時までには行って帰ってこれない足腰になってるようです。

仕方が無いので、代わりにもう少し近場の涸沢岳に向かってみましたが、途中のポールを山頂と間違えて、こちらも未達のまま帰ってきてしまいました。

色々、宿題が残ってしまいましたが、上高地周辺の紅葉を楽しめたり、猿の軍団に囲まれたりと別の面で楽しいイベントがありましたので、晩春の上高地、早朝お散歩を楽しんでみたいなと思っているようなら、そっちの方面で参考になる内容になっているかと思います。

是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/10/15〜10/16

天候:晴れ

エリア:上高地エリア

コース概要:

(一日目)上高地バスターミナル〜徳沢〜横尾〜本谷橋〜涸沢テント場〜涸沢岳途中〜涸沢テント場

(二日目)涸沢テント場〜本谷橋〜横尾〜徳沢〜上高地バスターミナル

難易度:体力☆☆☆、技術☆☆、危険☆☆

交通機関:

(往)毎日アルペン号で「上高地バスターミナル」へ向い、そこからスタート

(帰)「上高地バスターミナル」からアルピコ交通路線バスで「新島々」へ、そこから「JR松本駅」まで松本鉄道で向って、特急あずさで帰路へ

概要

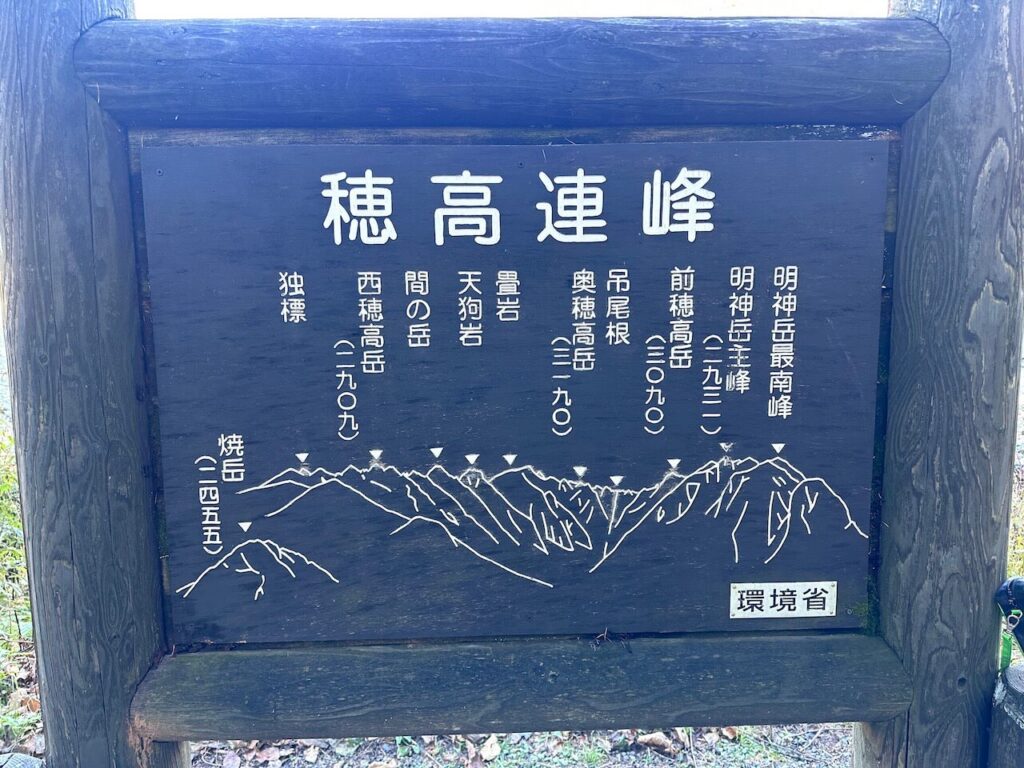

涸沢カール(からさわカール)

涸沢カールは穂高連峰の主脈「奥穂高岳」「涸沢岳」「前穂高岳」を見上げる位置にある氷河に侵食された半円状の谷間です。

紅葉の名所として非常に有名ですが、先に述べた穂高連峰への登山口ともなっており、通年登山者の訪れる登山スポットでもあります。

詳しくは、次の記事に概要を書いているので、こちらを参考にしてみてください。

ザイテングラード

ザイテングラードは涸沢から穂高岳山荘のある白出(しろだし)のコルに通じる岩稜帯です。

下から見上げるとかなり険しいように見えますが、実際には三点支持をしっかり守ればそれほど難易度は高くありません。

それでも、降りの時には浮石を踏まないよう慎重に行く必要はあります。

詳しくは、次の記事の概要を参考にしてみてください。

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高です。

「Download file」のリンクからGPXデータとしてダウンロードできます。

ご自由にご活用ください。

最高点の標高: 3106 m

最低点の標高: 1498 m

累積標高(上り): 3248 m

累積標高(下り): -3255 m

総所要時間: 03:40:06

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の通りです。

- 涸沢テント場

- 涸沢岳途中のポール

涸沢テント場

今回の山行ルート上での展望ポイントは「涸沢テント場」です。

前回、前々回とカラフルな紅葉時期の様子を楽しめましたが、今回は見頃過ぎの茶色くなっていく様子を楽しめました。

ギャラリー

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の通りです。

- ザイテングラード

ザイテングラード

今回の山行ルート上での注意区間も「ザイテングラード」です。

「涸沢」から穂高岳山荘のある「白出のコル」へ直登するルート上にある岩稜帯で、下から見上げると涸沢カールの白い肌に引っ付いている縦長のカサブタみたいに見えている部分になります。

正直、登りで使う分にはさして通過に手間取ることは無いと思います。

問題は降りで使う場合で、ステップが高い足場が多い分、しゃがんで降るシーンが多くなってきます。その分、思っているより疲れが溜まりやすいです。

おそらく、ここで遭難した方々は足腰の疲れからくる集中力の低下でやられてしまったんだろうと思います。

足がプルプルしてきたり、頭がぼんやりしてきたら、少し小休止を入れてゆっくり通過すると良いでしょう。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ、薄手フリース

- アウター:ソフトシェル、レインウェア、ダウンジャケット

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス、ダウンズボン

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

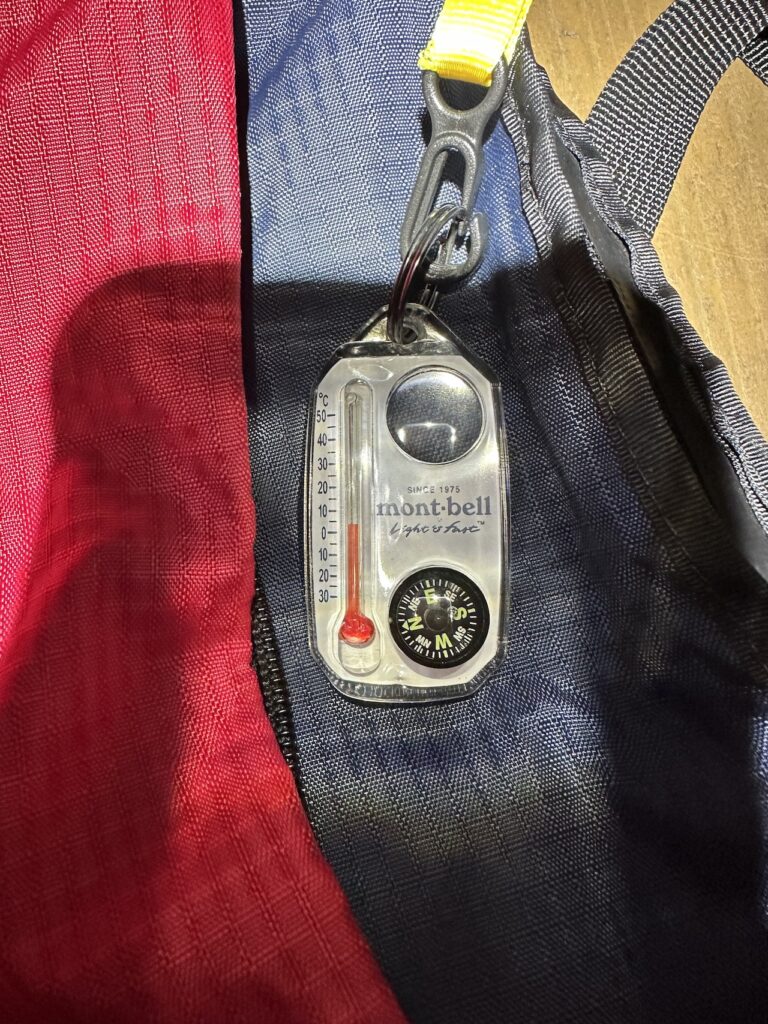

今回の山行のコンディションは次の通りでした。

- 天候:晴れ

- 気温:歩き始め6時ごろで6℃前後、夜間23時ごろで4℃前後、下山時で10℃前後

- 活動場所:標高2,000m前後

この日が特別暖かかったのかもしれませんが、10月中旬の上高地はまだ半袖Tシャツでもわたし的には十分でした。

テント装備を担いで活動していると、むしろ汗が滲んでくるくらいで、下山後の背中から腰に掛けては汗でぐっしょりで、テントを降ろした時に浴びた風が心地よかったです。

ただ、他の登山者の方々はソフトシェルを羽織ったおとうさんが多かったので、そっちの方が主体かもしれません。インナーは半袖かもしれませんけどね。

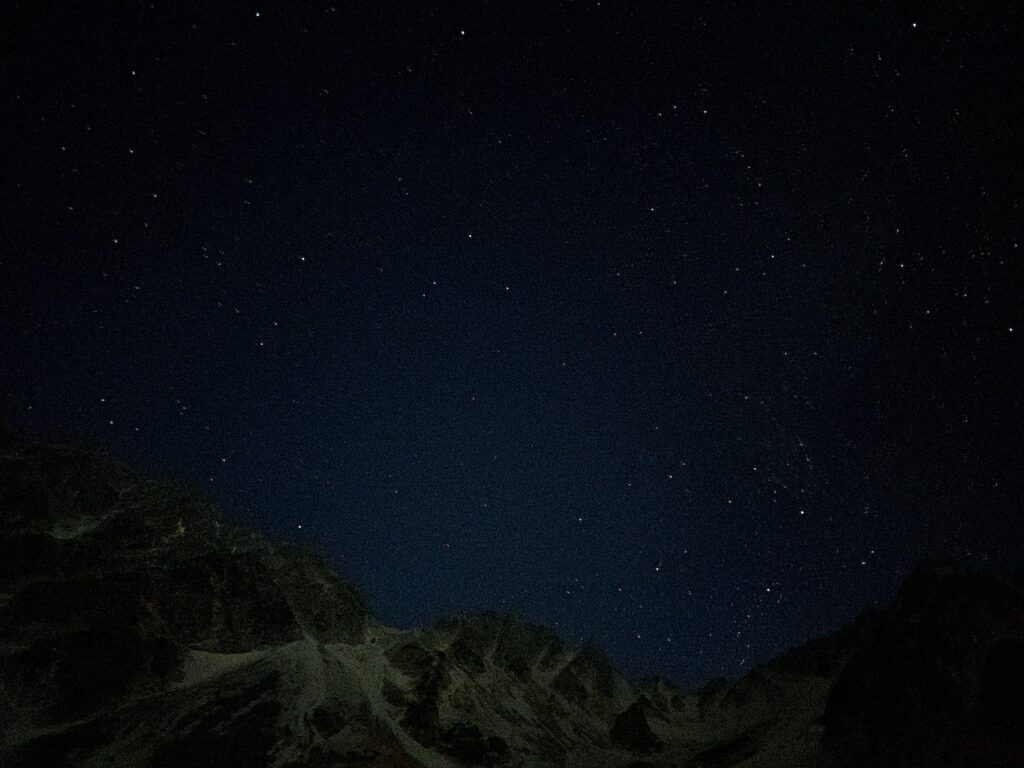

テント場では、持ってきていた防寒着を組み合わせて、上半身を半袖Tシャツ+薄手フリース+ダウンジャケット、下半身を薄手ズボン+ダウンズボンという装いで深夜23時から0時までウロチョロと夜景を眺めてすごしていましたが、フリースは不要だったかなと感じてしまう暖かさでした。

下山後の温泉地のお散歩や都内までの移動時も半袖Tシャツで十分だったので、いろいろ衣類を持ってきたものの、ほぼ使わなかった山行となりました。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

それと、追加で持っていったパタゴニアのダウンジャケット「マイクロパフ」「R1フリース」の記事も載せておきます。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

ギャラリー

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

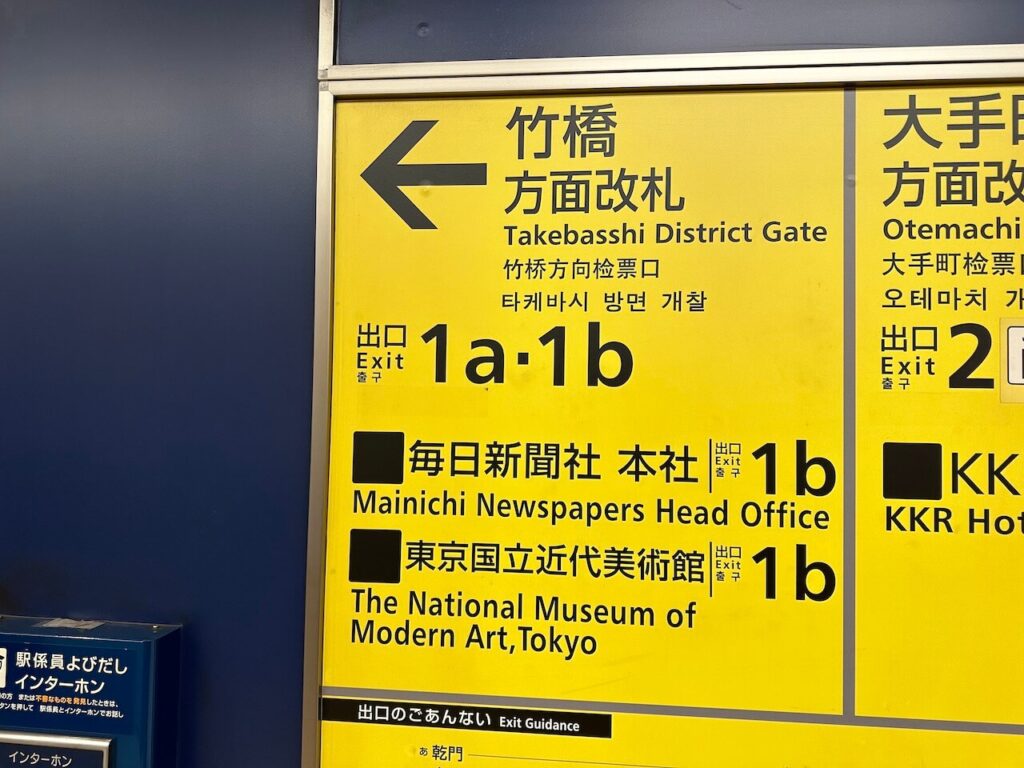

今回は、いつも通り運賃節約ということで4列シートの高速バスで「竹橋」からのスタートです。

1時間前に到着して竹橋の毎日新聞本社ビルを見学してましたが、地下2階に東西線の改札、地下1階に飲食街とセブンイレブン、地上階にはファミマとバス受付という感じになっていて、コンビニ2軒入っているのがちょっとびっくりでした。

こういうビルって、コンビニ一箇所が多いものですが、それだけ混む場所なんでしょう。

もし、一回ファミマが混んでいるようだったら地下一階のセブンイレブンを使うのも良いかもしれません。

もう一つ面白いのが、一回正面玄関近くのおトイレでは歯磨き可能となっている点でした。

ここで歯磨きするメンツってどんな方々なのでしょうね。

そんな気になる点は一旦おいておき、登山者の方々が集まってくる前におトイレは済ませてしまいましょう。

受付開始30分前あたりから登山者の方々が集まってきましたが、2週間前の紅葉ピークの時期に比べると半数といったところでしょうか。

受付スタッフの案内を聞きつつ、バス車内に持ち込む品々の仕分けをした後に受付を済ませてバスに向かいます。

乗り込むバスは、ビル正面に佇んでいるスタッフに聞けば直ぐに教えてくれます。

ザッとみただけじゃわからないので、素直に聞いてしまった方が良いですね。

バスの前まで着いたら、ザックはトランクへ、仕分けた品々だけを持って車内の決まった席に座ります。

上高地まで7時間の長旅です。しっかり睡眠をとっておきましょう。

上高地バスターミナルについたら、おトイレ、準備を済ませて早々にスタートです。

朝食はここで済ませても良いのですが、折角なので「河童橋」「徳沢園」「横尾」このあたりまで進んで景色の良いところで休憩しながらがおすすめです。

やっぱり、景色の良いところでのご飯の方が美味しいですよ。

関連リンク

登山バスの定番「毎日アルペン号」HPです。空席確認に活用ください。

ギャラリー

一日目

上高地バスターミナル〜徳沢

上高地バスターミナルを出発して10分ほど歩くと「河童橋」が見えてきます。

2週間前はここで朝日が登っていたのですが、今回は夜明けまででうっすらと浮かび上がる穂高連峰を眺めることとなりました。

その後も、薄暗い中を「小梨平」「明神館」と進むにつれて日の出を迎えて、その後は早朝の気持ち良いお散歩を楽しみつつ進むことになります。

そして、鮮やかな色のテントが見えてきたところで「徳沢園」に到着です。

ここの紅葉はいつみても綺麗で癒されます。

よりみち食堂から漂ってくるコーヒーの香りを楽しみながら、先へ進みます。

ギャラリー

徳沢〜横尾

「徳沢」を通過すると、少しアップダウンのある道を進むことになります。

途中のぬかるみや、沢状になった道を通過していくと、明神岳を至近に仰ぎみれるスポットがありますので、しばし眺めを楽しむと良いです。

その後、板張りの道や小さな橋を通過していくと「横尾」に到着です。

ここは「涸沢」「槍ヶ岳」「常念岳」それぞれに向かう分岐地点になっていて、多くの登山者が一息入れる場所となっていますので、ここでしばし休憩するもの良いかと思います。

ただ、橋の前は人気の撮影スポットになっているので、なるべく離れて休憩した方が良いかなと思います。

十分お休みできたら、橋を渡って「涸沢」方面に向かいます。

ギャラリー

横尾〜本谷橋

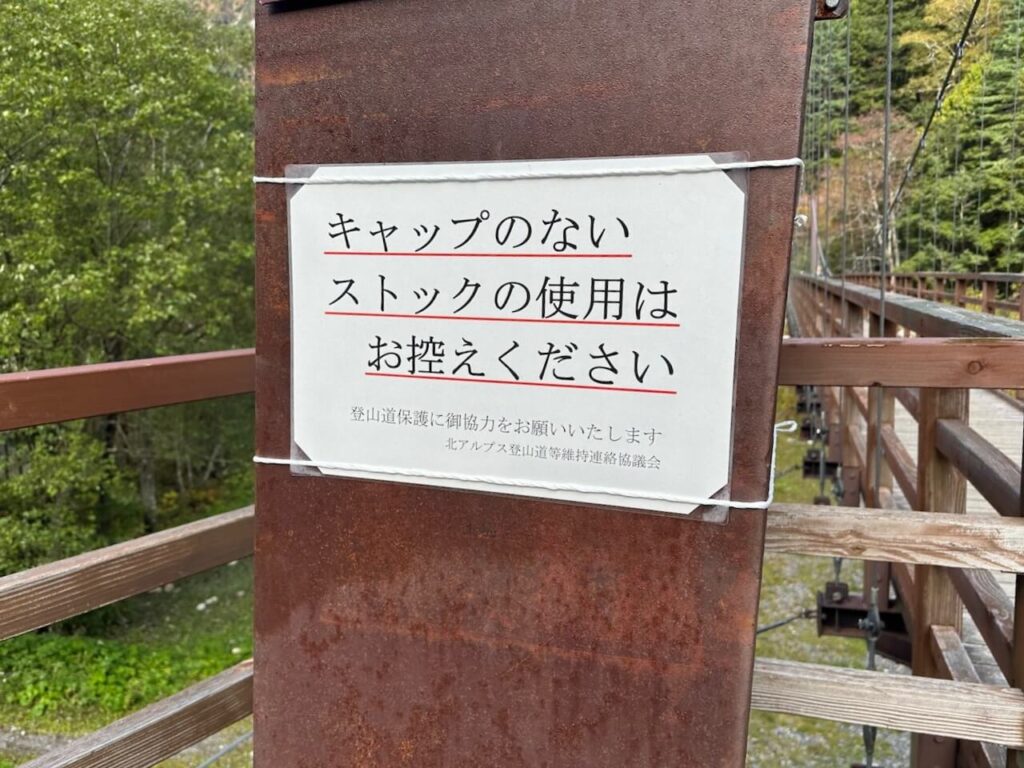

「横尾大橋」を渡ると、ここからはちゃんとした登山道になります。

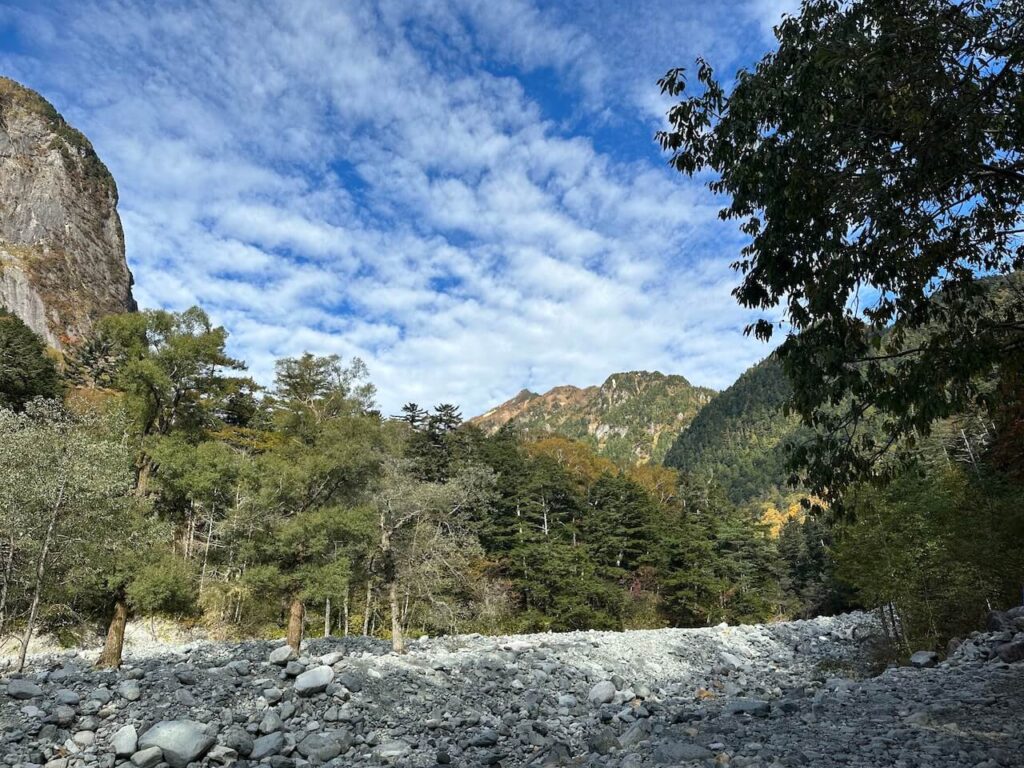

しばし平坦な山道を進むと、至近に屏風岩が見えるスポットに出ます。

さらに進むと、沢沿いの道に入ります。

ここからは、ちょいちょい屏風岩や穂高連峰の山々を見上げながら進んでいくことになります。

ガリーと呼ばれる雨水で侵食された谷間を2つ、水の枯れた「デブリ沢」を越えると沢の流れる音が大きくなってきて吊り橋「本谷橋」に到着です。

そして、この先「涸沢」までは急坂続きとなりますので、一息入れるのには良いタイミングになります。

透明な沢の水を眺めながらしばし休憩したら、最後の一踏ん張りを登っていきます。

ギャラリー

本谷橋〜涸沢テント場

「涸沢」までの一踏ん張りと言いましたが、距離的には1時間30分ほどあります。

紅葉シーズンには、2時間以上の渋滞になる場所でもあるので、二つ、三つ踏ん張るつもりで登っていくことになりますので、そのつもりで頑張りましょう。

また、ここから深い沢に向かって落ちる急斜面をトラバースしていくシーンが増えます。

フラついて足を滑らすと大怪我につながるので足元には注意して進むのが良いです。

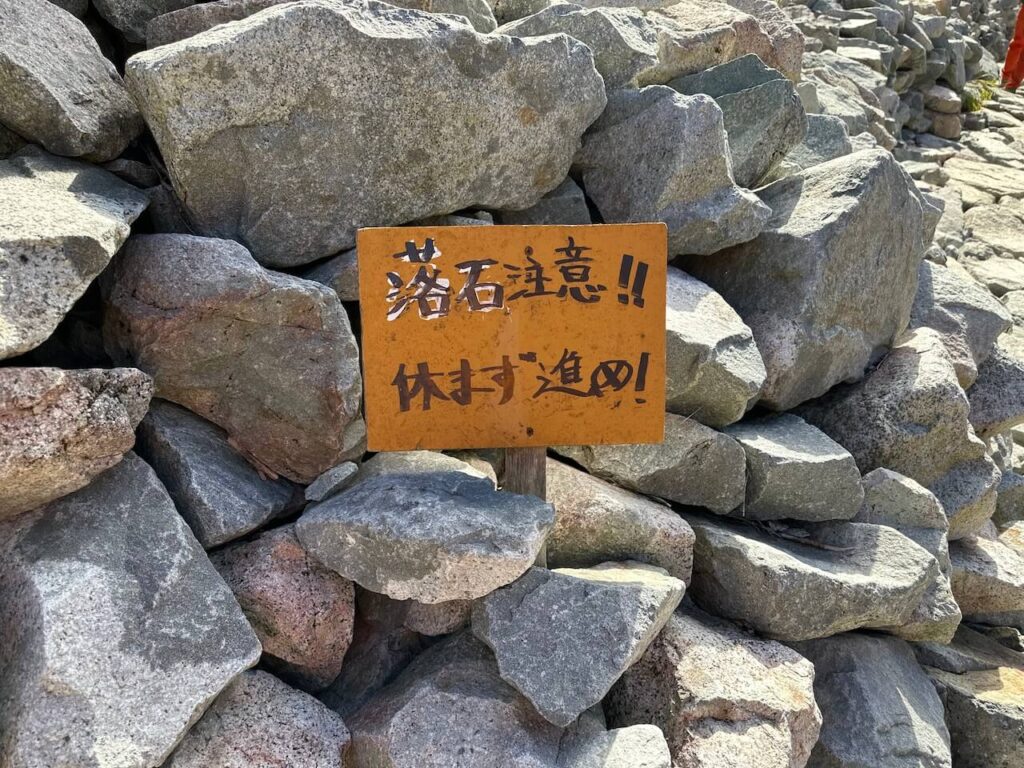

途中に、非常に展望が良い「青ガレ」という場所を通過しますが、落石注意な場所のようですので停滞はしない方がよさそうです。

「青ガレ」を過ぎると10分ほどの急坂の後、目の前の展望が広がって涸沢カールの白い山肌が見えてきます。

目的地も見えてきて後少しと思いたいところですが、まだ30分ほど登ることになるので気合いは入れっぱなしで進んでください。

ただ、この辺りから「涸沢」までは滑落するような場所はありませんので、のんびり眺望を楽しみながら進むとよいでしょう。

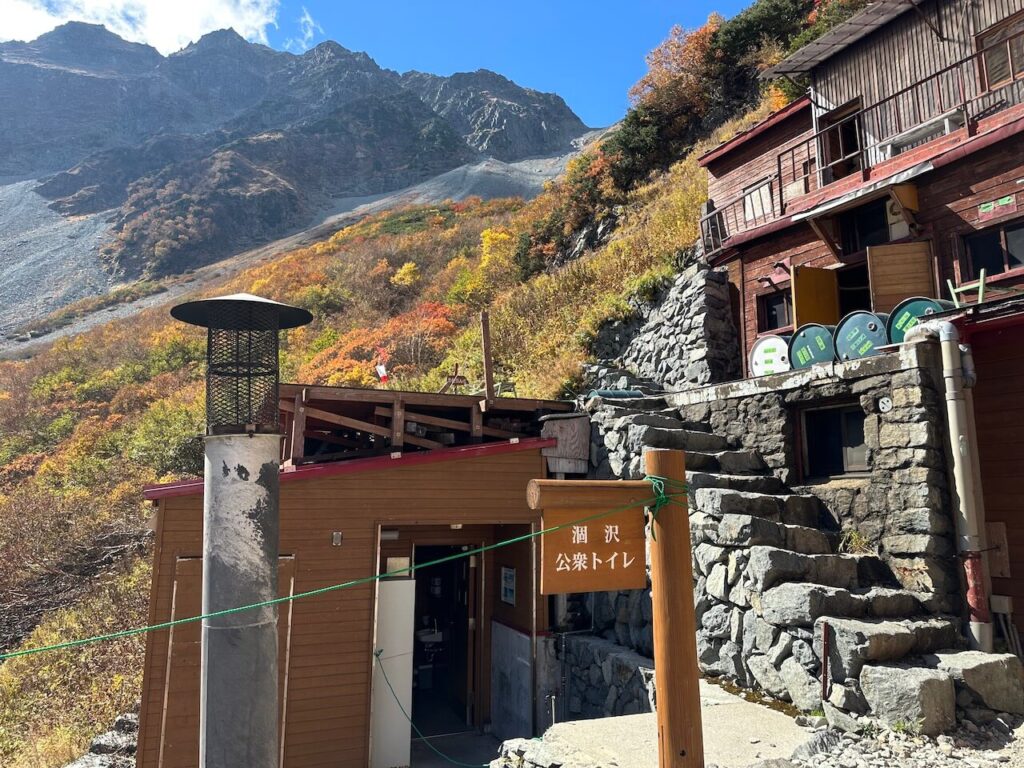

「涸沢ヒュッテ」と「涸沢小屋」の分岐に到着したら、テント泊想定だったら「涸沢小屋」方面に進んでしまった方がテント場へ直行できるのでおすすめです。

涸沢のテント場は岩場なので、平坦な場所は限られています。

コンパネも早いもの勝ちなので、できるだけ早めに場所取りした方が良いです。

ヒュッテや小屋泊の場合は、「涸沢ヒュッテ」方面に向かって品切れ前に「おでん」をゲットしてしまうというのもいいですね。

シーズン中は午前中には品切れになってましたので、こちらも狙うならなるべく早く向かった方が良いです。

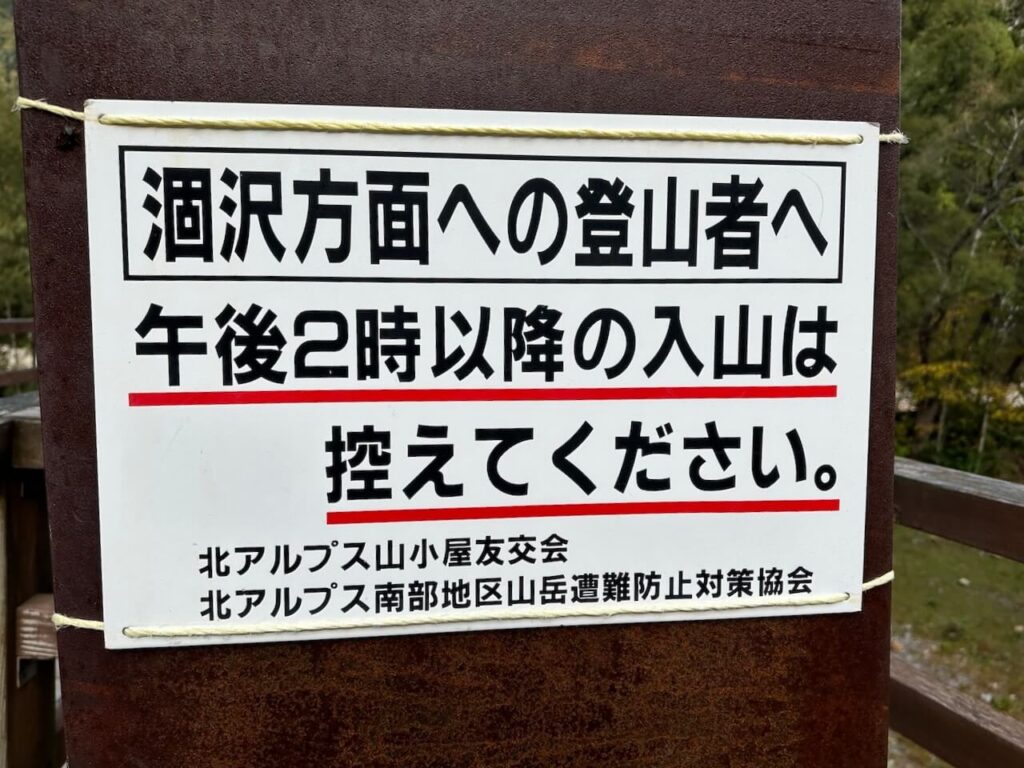

良い場所に幕営ができたら、テント受付時間15時〜17時までの間に帰ってこれるように「奥穂高岳」へ向かいます。

ギャラリー

涸沢テント場〜涸沢岳途中のポール

テント場での幕営を終えたら、「涸沢小屋」奥から「奥穂高岳」方面に向かいます。

1週間前にここを通過したときは、紅葉のトンネルが凄かったのですが、この日は落ち葉の目立つ枯れ木のトンネルになっていました。

そのまま標高を上げていき、テント場から続くパノラマコースと合流、トラバース道を進んで「ザイデングラード」の取り付き部分で一息いれます。

ここから左に大きく回り込みながら岩稜帯に入っていきます。

少ないながらも浮石があるので落とさないように注意しながら進んでいくと、途中に短い鎖場と梯子があります。

難易度はそれほど高くは無いですが、三点支持は忘れずに焦らずクリアしていきましょう。

その後は、滑りやすい砂混じりの道を登り詰めて「穂高岳山荘」にて時間を確認すると14時を少し回っていました。

ここから「奥穂高岳」を往復してそのまま「涸沢テント場」まで戻るとするとコースタイムで3時間30分掛かると出ているので、このまま進むと17時のテント受付終了に間に合わないことが分かりましたので、予定を変えて「涸沢岳」へと登ってみることにしました。

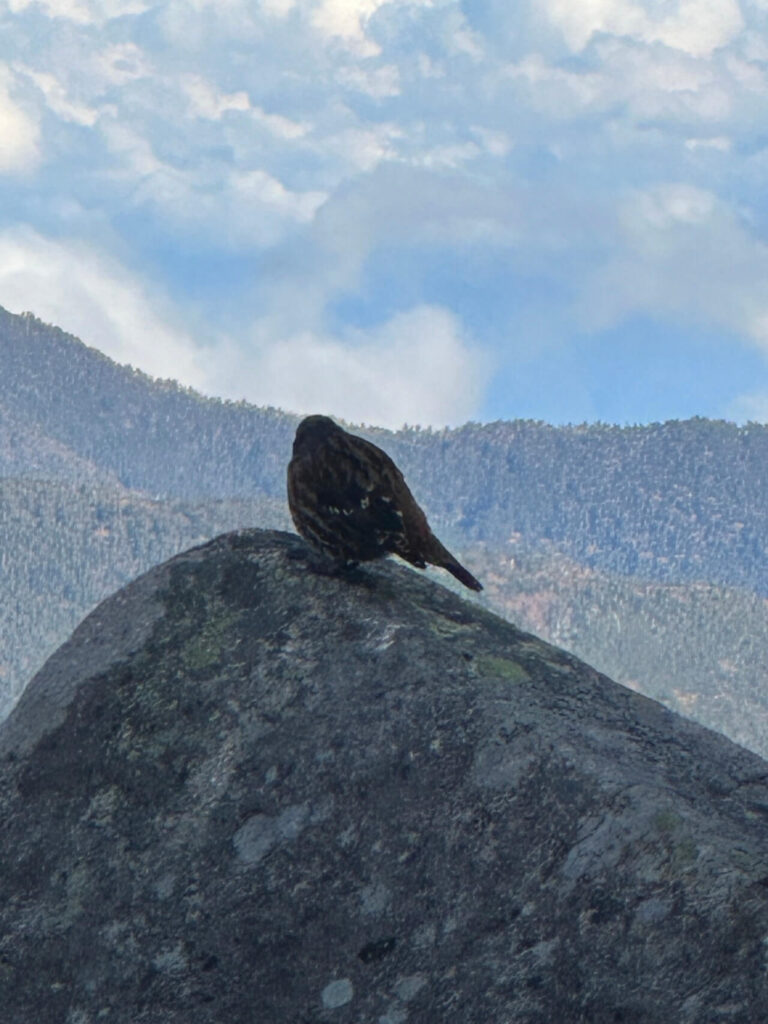

段々に作られたテント場を通過して、ガレ場続きの稜線を登っていくと、上矢印に山頂と書かれた場所が現れます。

見上げてみると、一番高そうな場所に鉄のポールが立っていて山頂と思われる雰囲気がありましたので、そちらへ向かいます。

手も使って直登してポールの前までついてみると、何の案内も無く、稜線の先を見てみましたが別の目印も目につかなかったので、そちらが山頂と判断して、写真をとって戻ってきてしまいました。

それでも、至近に「奥穂高岳」や「ジャンダルム」を眺めることができ、これはこれで結構楽しむことができました。

ギャラリー

涸沢岳途中のポール〜涸沢テント場

すっかりピークを踏んだつもりなまま、きた道を戻ります。

登ってきた時には感じませんでしたが、なかなか高度感のある場所だということがわかりちょっとへっぴり越しになりつ降下していきます。

まずは「穂高岳山荘」まで降って、そのまま通しで「ザイデングラード」も降っていきます。

梯子、鎖場と問題無く処理していきますが、下山中にカールの方からカラカラと乾いた音が数回聞こえてきて、その度に警戒することとなったので、あまり速度を上げて降るということはできませんでしたが、17時前には涸沢テント場受付まで帰ってくることができ、支払いを終わらせることできました。

ギャラリー

二日目

涸沢テント場〜本谷橋

今回の山行には実はもう一つ目的があって、前回行けなかった白骨温泉に寄り道するつもりでいました。

このため、上高地発9時49分の便に間に合うよう日の出前にテント場を撤収することにしました。

3時に起床、テント場の明かりを楽しみつつ、テント撤収を進めます。

全てを畳んで、おトイレに立ち寄り、4時に涸沢を出発します。

真っ暗な中、ヘッドライトで周囲を照らしながら進みますが、この時間から登ってくる登山者が結構すれ違ってくれたので、あまり怖いという感じはしませんでした。

本谷橋近くまでくると、徐々に周囲が明るくなってきたのでヘッドライトを消して進むこととなりました。

ギャラリー

本谷橋〜横尾

「本谷橋」を通過してからは、すっかり明るくなった道を進みます。

下方を流れる沢に反射した陽の光を明るく感じつつ進んでいくと、遠く穂高連峰の山並みが赤く燃えてきます。

木々に隠れながらでしたが、この日も無事にモルゲンロートを眺めることできました。

その後、平坦な道を通過し、横尾大橋を渡り、「横尾」まで戻ってきました

ギャラリー

横尾〜徳沢

「横尾」の到着時刻を確認すると午前6時30分です。

このペースだと余裕でバスに間に合いそうなので、徳沢でソフトクリームを食べてから帰ることにしました。

歩くペースも落として歩いていくと、途中で猿の軍団と鉢合わせします。

早朝、まだ人が少ないタイミングだと、野生動物が遊歩道内に出てくるみたいですね。

目をみると襲ってくると良く聞きますが、ここの猿は人間に慣れているようで、iPhoneのカメラをむけても、全く興味を示さずに素通りしていってくれました。

その後、多少のアップダウンをこなして「徳沢」にてソフトクリームを食べながら、「上高地バスターミナル」へ向かうこととなります。

ギャラリー

徳沢〜上高地バスターミナル

「徳沢」から「上高地バスターミナル」へ向かうころには、遊歩道を歩く観光客も増えてきて、野生動物と鉢合わせするような場面は無くなってきます。

色がつき始めた木々の中をゆっくりペースで歩いていくと「明神館」が見えてきて、更に歩くと「小梨平」のテント群まで到着します。

ここまできてしまえば、観光地を歩くようなもの30分ほどで「上高地バスターミナル」まで帰ってこれました。

バスも一本前に間に合ってしまったので、折角なので「さわんどバスターミナル」まで向かってしまい、そちらで荷物の整理をすることとしました。

ギャラリー

おまけ

「さわんどバスターミナル」で諸々荷物の整理をした後は、路線バスに乗って「白骨温泉」の日帰り温泉サービスをしている「泡の湯」という旅館でお風呂をいただいてきました。

最初は公共露天風呂の方に行くことを考えていたのですが、どうもシャンプーや石鹸の類が置いてないということだったので、こちらはスルーしました。

この「泡の湯」ですが、50人は入れる大きさの混浴露天風呂があり、それがウリになっているようでしたが、紅葉の時期だったこともあり、混雑半端なく、ゆっくり露天を楽しめる状態ではありません。

仕方が無いので、内風呂で温まって1時間ほどで外に出てしまいました。

泉質は、白濁のぬる湯でとても肌触りが良かったので長湯したかったのですが、次回はオフシーズンのときもしくは、宿泊しつつゆっくり入りにくることにします。

「泡の湯」の詳しい内容については、次の記事にまとめているのでこちらも観てってくださいね。

風呂から出たあとは手持ち無沙汰となってしまったので、「さわんどバスターミナル」まで歩いて帰ることにしました。

これが、大当たりで「竜神の滝」なる洞窟みたいなところから流れ出てくる滝群を眺めたり、丁度ピークに達した紅葉群を眺めたりしながら楽しんで帰ってくることができました。

そして、「さわんどバスターミナル」手前の「石見平停留所」で「新島々行き」のバスにいいタイミングで乗り合わせることができ、そのまま「JR松本駅」から電車でスムーズに帰ることができました。

ギャラリー

まとめ

「奥穂高岳」に登頂できなかったことが気持ち悪くて、3度目の正直にまた涸沢に出向いてみましたが、結局、今回も登頂を果たせずじまいな山行となってしまいました。

それでも、「横尾」から「上高地」までのルートや、「白骨温泉」から「さわんど」までのルートで、想定外の紅葉を楽しめたのはラッキーだったと思います。

10月中旬から下旬にかけてなら、まだ「上高地」やその途中の山々の紅葉も綺麗に色づいているかと思います。

「涸沢」の紅葉時期は逃してしまっても、麓の紅葉を狙って赴いてみるのも面白いかもしれません。一度、ご検討くださいね。

それでは、ここまでお読みくださりありがとうございます。

コメント