以前、須走五合目にある小富士に登りましたが、お天気に恵まれず真っ白な雲の中の訪問となりましたが、早速リベンジの機会が訪れました。

この日の富士山は山頂も五合目も晴れ予報で、バッチリ好展望を拝めました。

小富士から眺める、富士山山頂や眼下に広がる山中湖や箱根の様子に興味があるようでしたら、ご覧になっていってくださいね。

そして、今回は吉田ルートを辿って登っています。

途中の林道が崩落しているという情報を掴んでましたが、無事に通過できました。もし、同じルートを狙っているようなら、有意義な情報になっているかと思います。

是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/5/3

天候:晴れ

エリア:富士山エリア

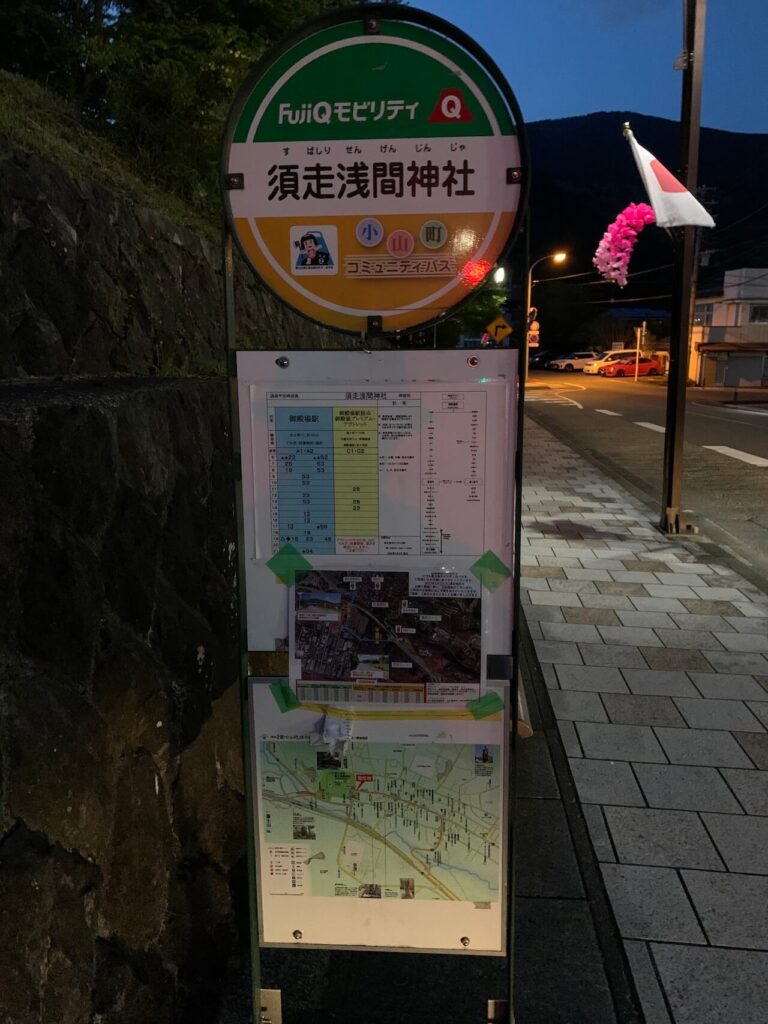

コース概要:富士急行線「富士山駅」〜北口本宮冨士浅間神社〜馬返し〜細尾野林道〜滝沢林道〜小富士林道〜小富士〜須走五合目〜まぼろしの滝〜馬返し〜須走浅間神社〜富士急バス「須走浅間神社」

難易度:体力☆☆☆、技術☆、危険☆☆

交通機関:

(往)富士急行線「富士山駅」から、スタート

(帰)「須走浅間神社停留所」から富士急バスで、JR御殿場線「御殿場駅」へ

概要

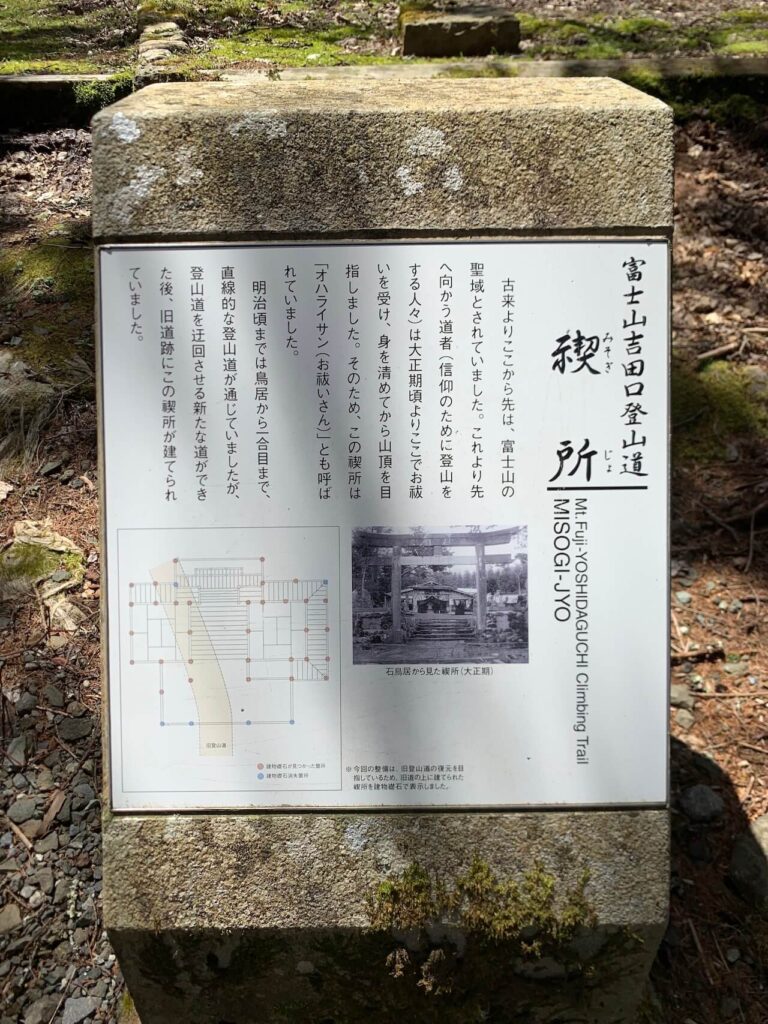

吉田登山口(よしだとざんぐち)

吉田登山口は、富士山主要4ルートのうち唯一、登山口が山梨県にある登山ルートです。

スバルライン五合目まで路線バスが通っているので、一合目から五合目までを辿る人はほとんど居ない、静かな山道となっています。

詳しくは、過去の山行記録にまとめてます。以下のリンクよりご確認ください。

小富士(こふじ)

小富士は、須走五合目から往復1時間程度の場所にある側火山で標高1,979mの高さがあります。

2日前に訪れた時は生憎の展望でしたが、今回はバッチリ楽しめました。

こちらも詳しくは前回の山行記録にまとめてます。以下のリンクよりご確認ください。

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

まずは、今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高を示します。

最高点の標高: 2065 m

最低点の標高: 805 m

累積標高(上り): 2120 m

累積標高(下り): -2119 m

総所要時間: 10:53:54

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

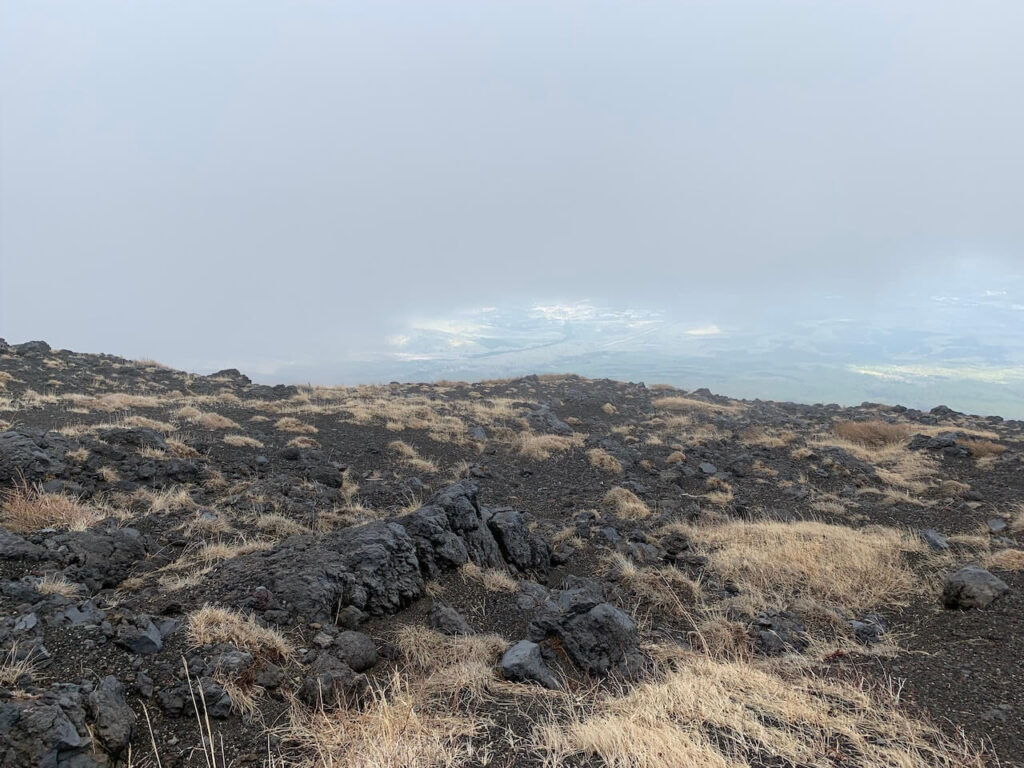

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、小富士山頂です。

前回は真っ白な雲の中で、全くの五里霧中となっていましたが、今回の山行でおすすめ展望ポイントに格上げです。

- 小富士山頂

小富士山頂

そのような訳で、おすすめ展望ポイント「小富士山頂」についてです。

小富士は側火山のため山頂周囲は、高い木々の生えていない砂地がポッカリと空いています。

このため、山麓の御殿場市街地の他に、山中湖や河口湖周辺の様子が非常に良く見通せます。

この日はうっすらでしたが、箱根や愛鷹の山々も見通せてとても気持ちの良い展望地でした。

加えて、背後にはとても近くに富士山山頂の姿を見上げることができて、とても感動的でした。

須走五合目から片道30分で到着できる好立地ではありますが、不思議と訪れる人が少ない穴場だと思います。

近くに来る機会あれば、是非、お立ち寄りくださいね。

ギャラリー

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の通りです。

- 小富士林道の崩落地

- 須走五合目から馬返しまでの区間(山道)

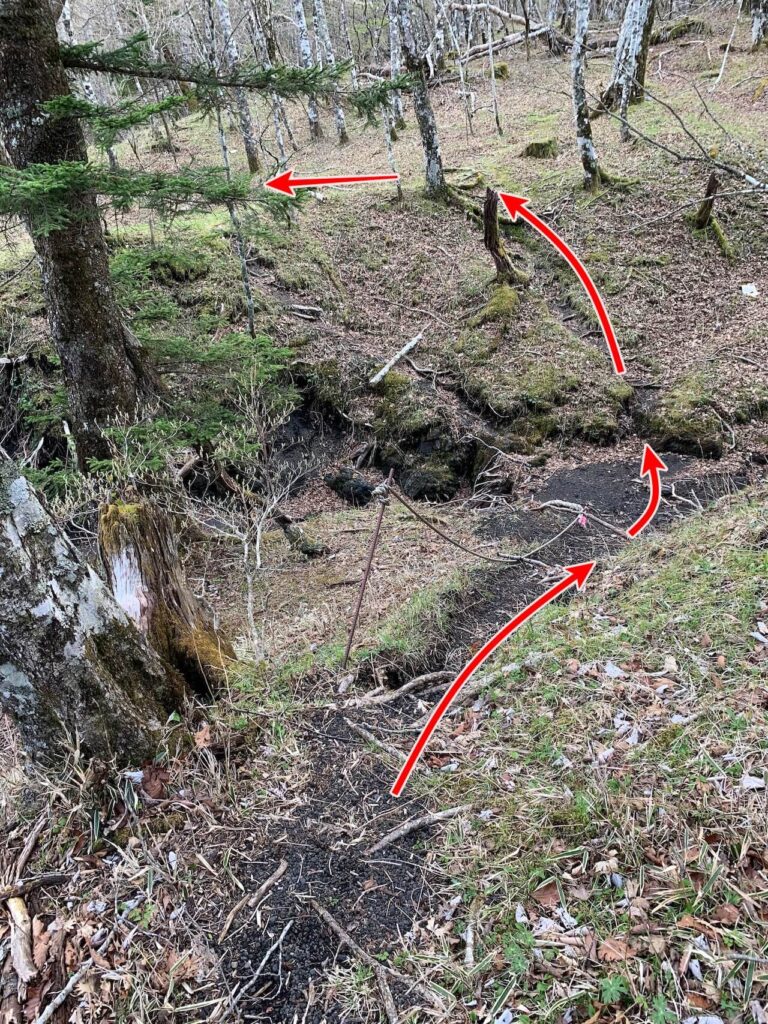

小富士林道の崩落地

今回の山行ルート上で注意したほうがよさそうな区間の一つ目は、「小富士林道の崩落地」です。

土砂崩れでしょうか、林道の一部が陥没しており、その上に木々た倒れ込んで行手を塞いでいます。

一見すると、引き返した方が良いように感じてしまう規模の崩落地ですが、小富士方面に向かって左の縁に乗って進むと難なく突破することができます。

強引に中央突破を図ろうとすると不安定な倒木をかき分けていくことになるので危険です。

また、右の縁に乗って進んでしまうと、最終的には崩落地帯をどこかで横切らないといけなくなるので、これも危険です。

通過する際は、左側と覚えておいてくださいね。

ただし、行き来する登山者がほぼ居ないルートです。ルートは十分に踏み固められている訳では無いので、一歩一歩確かめながら進むようにはしてください。

ギャラリー

須走五合目から馬返しまでの区間(山道)

今回の山行ルート上で注意したほうがよさそうな区間の二つ目は、「須走五合目から馬返しまでの区間(山道)」です。

ここは危険地帯という訳では無いのですが、踏み跡不明瞭なところがあったので注意喚起で載せました。

今回、須走五合目からの下山路として山道を使ってみたのですが、いつの間にか正規ルートを外れて、地層が見える特徴的な絶壁エリア「グランドキャニオン」の入り口に抜けてしまいました。

大した誤差では無いのですが、目印のテープを辿って降っていたはずなのにルートを外れていたということで、踏み跡に紛らわしい箇所があったのかもしれません。

前回、登山路として使った時も何度か正規のルートを外しているので、この区間通過する時にはGPS地図やコンパスで定期的に位置確認しながら進むようにしてみてください。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- アウター:薄手のフリース、ソフトシェル、レインウェア

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

今回は、登り始めは半袖Tシャツ、稜線に出て以降は半袖Tシャツ+ソフトシェルで活動しました。

この時期の富士山稜線は、雪の積もった山頂から吹き下ろしてくる冷たい強風に体温を奪われやすく、歩き続けている限りはなんとかなりますが、少しでも停滞すると鳥肌が立つ寒さだったため、防風を兼ねて一枚羽織っての活動としました。

交通機関での移動中は、半袖Tシャツと薄手の長袖Tシャツ、薄手のフリースでちょうど良い感じでした。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、前回とは別ルートを辿って小富士まで登ってみることとしました。

出発点が吉田口となるので、富士急行線「富士山駅」からのスタートとなります。

東京駅からは、中央線を使い「高尾駅」で一度乗り換えて「大月駅」へ。

その後、富士急行線に乗り継いで「富士山駅」へという順番になります。

富士山駅に到着したら、改札を通過する前におトイレに寄り道しておくと良いでしょう。

駅の待合室をお借りして身支度したら、まずは吉田ルートの起点となる「北口本宮冨士浅間神社」へ向かいご挨拶してからの出発とします。

吉田ルート一合目は「馬返し」なので、そこまでバスで向かってしまうのも良いのですが、折角なので木花咲耶姫命にご挨拶してから向かうこととします。

拝殿にてご挨拶を済ませたら、拝殿に向かって右側を進むと小さな鳥居が見えてきます。

ここが「冨士登山道吉田口」の入り口です。

一礼して、鳥居の中央を避けつつくぐり抜けたら富士山方面へ向かって進みましょう。

ギャラリー

北口本宮冨士浅間神社〜馬返し

登山口の鳥居を潜ったら正面お社の右を抜けて車道に出ます。

5分ほど進むと「大塚丘」が見えてきます。

この場所は「北口本宮冨士浅間神社」の発祥地とされていて、日本武尊が東征の際にこの丘に立って富士山を遥拝し「富士山は北方から遥拝しなさい」と言われたのが由来となっているんだそうです。

「大塚丘」過ぎると右に遊歩道への入り口が見えてきます。

山道なので足には優しいと思いきや、前回通ったときには歩きづらかった今回は車道脇の歩道を進みます。

非常に長い直線の道なので、途中で心が折れそうになるので、時折見える富士山や新緑を眺めて気持ちを紛らせながら進むと良いでしょう。

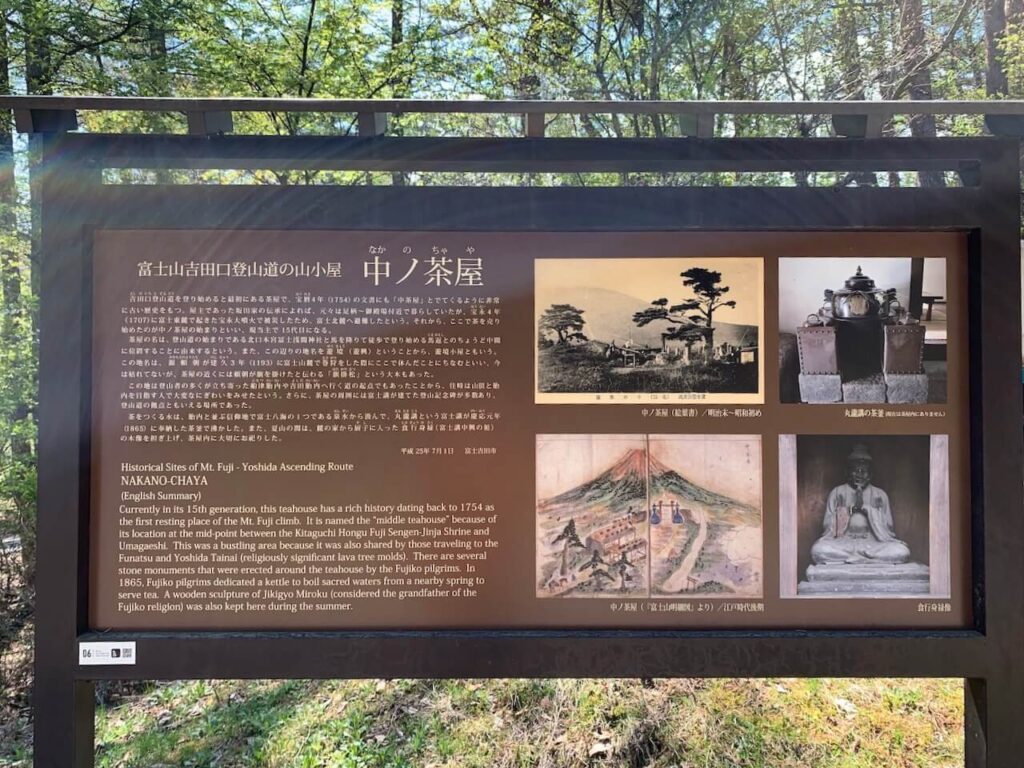

1時間ほど進むと「中の茶屋」が見えてきますので、そちらに折れます。

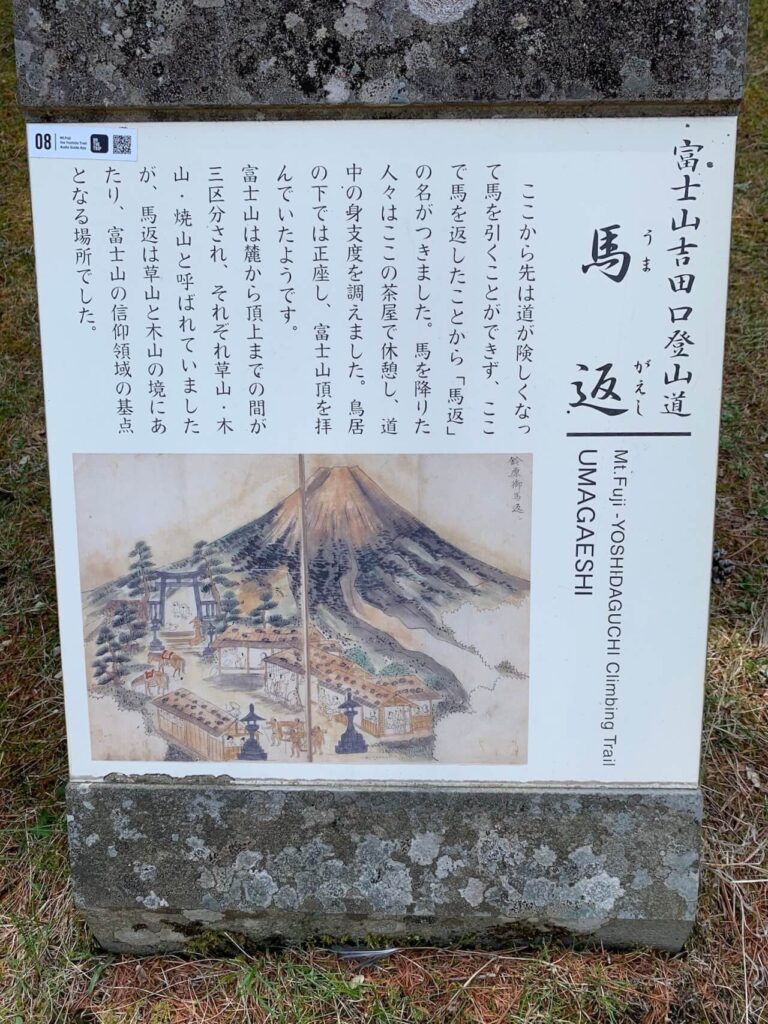

更に1時間で漸く「馬返し」に到着です。

ここから吉田ルートが本格的に始まります。

靴の紐を結び直して、ついでに気持ちも入れ直して出発することにしましょう。

ギャラリー

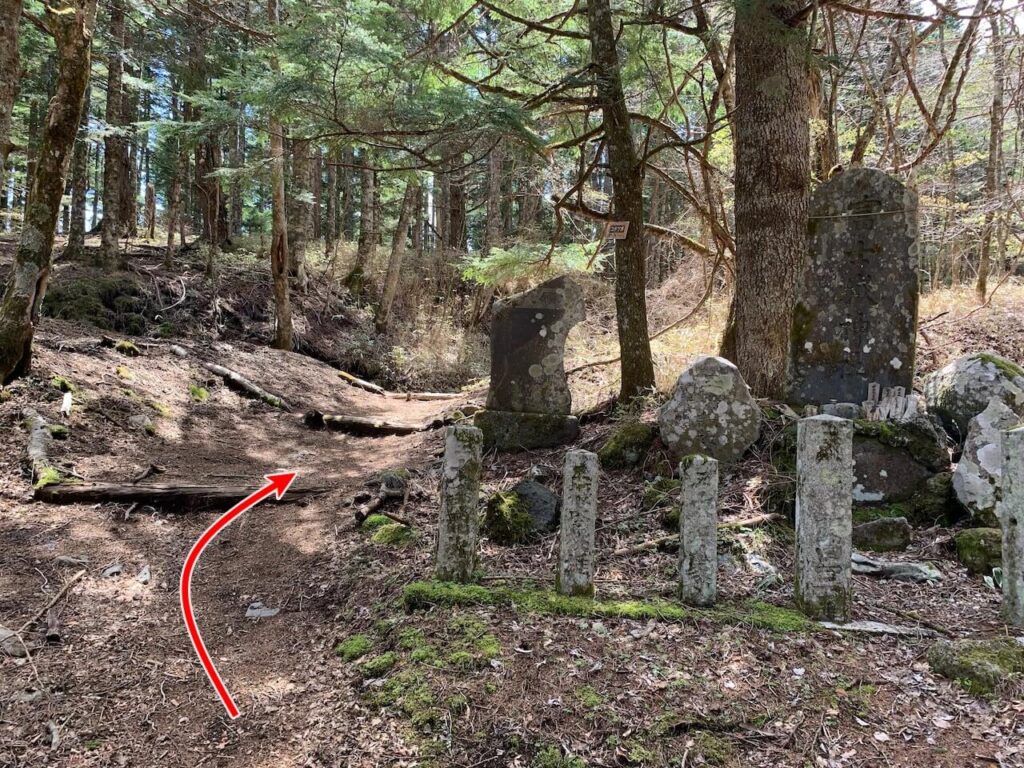

馬返し〜細尾野林道

「馬返し」からは、本格的な山道に入ります。

茶屋を過ぎていくと鳥居が立っているので一礼して通過します。

ここから左手に折れると登山道です。

所々に雨で山道が崩れないように石が敷き詰めてあったり、木組みの窪みがあったりと、少々歩くのには邪魔な仕掛けがありますが、山道を守るための仕組みみたいなので我慢して登りましょう。

10分ほど登ると「鈴原神社」というのが見えてきます。

崩れそうなほど崩壊が進んでいるので、あまり近寄らずに通過しましょう。

ここからは、石畳や石階段も増えてきて神社境内のように感じるのは、富士公の名残なんでしょうね。

ただ、手で組んだ石畳や石階段なので、表面は水平では無いので躓かないように注意して歩きましょう。

30分ほど歩くと、今度は完全に崩れた神社跡が見えてきます。

二合目の「御室浅間神社」の跡地です。

崩壊した神社跡地の正面に代わりのお社があるので、ご挨拶しておきましょう。

橋を渡って10分ほどで林道との合流地点に到着です。

ここを右折していくと三合目へ向かうことができますが、今回は山頂が目的では無いので、ここから左折して林道を降っていくことになります。

ギャラリー

細尾野林道〜滝沢林道〜小富士林道

林道に出たら、三合目行きとは逆方向へ進みます。

こん林道は「細尾野林道」と言いますが、平坦で日当たりも良くお散歩のように歩けます。

途中に分岐が現れますが、ここは左側を進んでください。

その後、穏やかに降っていく道を進んでいくとゲートが現れます。

ゲートの先は、よく整備されたアスファルトの車道で「滝沢林道」となります。

「中の茶屋」から分岐して別れたあの道です。

「滝沢林道」は10分も歩きません。

すぐに、「小富士林道」へ入る分岐が現れます。

しかし、見落としやすい位置にありましたのでGPS地図などで確認しながら進むと良いでしょう。

「小富士林道」のゲートを潜ると、今回の山行での核心部となる崩落地点に向かうことになります。

ギャラリー

小富士林道〜小富士

「小富士林道」は今までの2つの林道に比べると少し荒れているようです。

倒木があったり、細かな火山岩が転がっていたりと足をとられそうな場所がありました。

そんな中、足元を確かめながら進むと車道が現れて閉じたゲートと山道との分岐が現れます。

この分岐は、山道を進むのが正解です。

そして、分岐を過ぎて10分から20分進んだところで今回の核心部となる「崩落地」に到着します。

インターネットから収集した情報の中には、遭難しかけたというお話もあったのですが、到着してみた感じだとそれほどの難易度には感じませんでした。

ただそれは、向かって左側の縁を進んだ場合に限ります。

中央突破や右側の縁に向かってしまうと詰んでしまう恐れはありました。

実はこの左に進んで上手く行ったという情報もインターネット上から拾ったものです。

事前の情報収集が、如何に大事かというのを示す好例となりました。

無事に「崩落地」を通過してしまえば、あとは難しいところはありません。

「小富士林道」終点を経て山頂に向けての最後の登り坂をクリアするだけです。

しかし、この坂が意外と体力を使います。

細かい小石が敷き詰められた坂で、足を踏み締める度にズルズルと滑って思った通りに体を運ぶことができません。

加えて、山頂が常に見えている状況なので、いつまで歩いても山頂が近づいてこない錯覚を醸し出して、精神面でも消耗させられます。

こういった場合は、なるべく山頂には目を向けず、一歩ずつ進んでいる足元を見て進むと少しだけ気持ちが楽になります。

辛いラスト登坂をクリアできれば、晴れて「小富士山頂」に到着です。

苦労に見合うだけの絶景が待っていることでしょう。

ギャラリー

小富士〜須走五合目

「小富士」の山頂を後にして「須走五合目」へ向かいます。

時間にして30分。平坦な道が続く簡易な区間です。

途中ですれ違った何人かの人々は皆、普段着と運動靴で向かって行きました。

それぐらいの装備でも行ける道程ということです。

須走五合目についたら、通行止めされている山頂への通路をちょっとだけ登って「古御嶽神社」にご挨拶して行きます。

あとは、最後に「まぼろしの滝」をみたら下山です。

開店している山小屋を通過したら駐車場方面へ登っていくことにします。

ギャラリー

須走五合目〜まぼろしの滝

須走五合目の入り口まで来たら、駐車場に向かって登ります。

一つ目の駐車場を通り過ぎて、一つ上の駐車場に出たらその奥へ進むと、「まぼろしの滝」への案内が見えてきますので、案内に沿って進みます。

まずは、林の中を歩いて進みます。

火山流跡を通過して、小高い丘に登ると、木々の無い場所に飛び出ます。

そのまま、補助のロープを辿って山腹を直進していくと「まぼろしの滝」の下流にあたるだろう部分に到着です。

残念ながら川は枯れ切っていて、上流に遡っても滝を見ることは出来なさそうだったので、来た道を戻りそのまま下山することとしました。

ギャラリー

須走五合目〜馬返し〜須走浅間神社〜富士急バス「須走浅間神社」

須走五合目入り口の案内状まで戻ったら、車道を降って下山します。

スラロームの道を素直に降ると3時間近くかかりそうだったので、途中から時間短縮のために山道に入り降っていくことにしました。

以前に登りに使った時には、何度かルートを踏み外していたので少々不安がありましたが、それは初見で雲の中を歩いたからだろうと判断しました。

実際に、大半のルートは早くから案内のテープを見つけることができ大部分はスムーズに降っていけました。

ただし、「馬返し」近くまできたところで、どうもルートを外したようで「グランドキャニオン」入り口に出てしまいました。

やはり、少々踏み跡が不明瞭なんだろうと思います。

現在地の把握はこまめにするのが良さそうです。

「馬返し」まで降ったら、また車道に戻って降っていくこととなります。

くねくねと続くスラロームを通過して、直進の道まで到着したら、あとは無心に道の駅「すばしり」まで歩いてきます。

道の駅「すばしり」まで到着できれば、ゴールはあとわずか。

横断歩道を渡っていくと「須走浅間神社」に到着です。

無事の下山をお伝えしたら、神社正面位ある「須走浅間神社停留所」に向かいゴールです。

ここのバスは、河口湖〜御殿場間の長い距離の路線バスなので、少々遅れ気味になるみたいです。

この日も10分ほど遅れて到着したバスで御殿場駅に戻り、高速バスに乗り換えて帰宅の途に着きました。

ギャラリー

まとめ

富士山吉田ルートから小富士林道の崩落地を通過して「小富士」に登った時の様子でした。

以前、見るとことのできなかった小富士からの展望を味わえたのは大きな収穫でした。

前評判通りの絶景で、須走五合目から片道30分でこの絶景を味わえるのは、なかなかコスパが良いと感じました。

心配していた「小富士林道」の崩落地も、思ったよりも通過に手間取ることも無くクリアできたのも良かったです。

富士山が開山することで、五合目までのバスが運行し始めます。

そうなったら「小富士」までは更に行き来しやすくなりますので、お天気の良い時を狙って是非一度、訪れてみてくださいね。

びっくりするほどの眺めが楽しめますよ。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント