先週、コロナ陽性発症で山をお休みしてしまったので、今週はリハビリということで奥多摩の大岳山へ馬頭刈尾根(まづかりおね)から登ってみました。

馬頭刈尾根はいつも下山ルートに使っていて歩き慣れているはずでしたが、反対に登ってみることでまた違った気づきがあって新鮮な山行を楽しめました。

大岳山に登ったあとは、御岳山、日の出山と縦走して最後はツルツル温泉でフィニッシュと定番ルートを巡って下山してきました。

もし、馬頭刈尾根を登りルートで使ってみようと思っているなら、今回の記事は色々参考になるかと思います。

是非、最後まで読んでいってくださいね。

目次

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

山行の基本情報

日付:2022/12/24

天候:晴れ

エリア:奥多摩エリア

コース概要:軍道停留所〜高明山〜馬頭刈山〜鶴脚山〜つづら岩〜富士見台〜大岳山〜御岳山〜日の出山〜つるつる温泉停留所

難易度:体力☆☆、技術☆☆、危険☆☆

交通機関:

(往)JR武蔵五日市線「武蔵五日市駅」から西東京バスで「軍道停留所」へ向かい、そこからスタート

(帰)「つるつる温泉駅」から富士急静岡バスでJR見延線「富士宮駅」へ向かい、そこから帰路へ

概要

大岳山(おおだけさん)

大岳山は東京都唯一の村、西多摩郡檜原村と奥多摩町の境目にある標高1,266mの里山です。

特徴的な山の形をしており、奥多摩のランドマークとして古くから山座同定の基点として活用されていたようです。

また、山頂直下の大嶽神社は狛犬の代わりに可愛らしいオオカミの像が脇を守っているオオカミ信仰に通ずる神社として有名です。

大嶽神社については、別の記事にまとめています。興味ありましたら、一緒に読んでいってくださいね。

山のブログ

山行の記録|オオカミ信仰の残る奥多摩の大岳山で神社巡りをしてきました | 山のブログ

奥多摩の代表的な里山に「大岳山」があります。 標高1,500mにも満たない低山なのですが、山頂だけポコっとした特徴的な山容は奥多摩のどこにいても存在感を放っていて、奥…

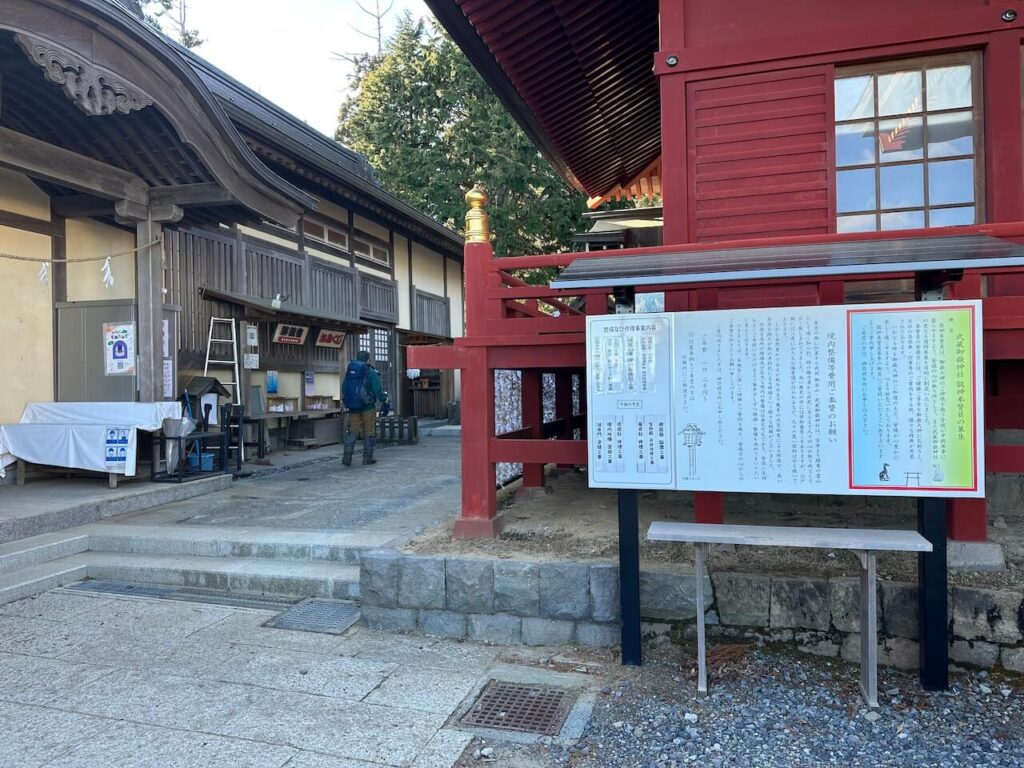

御岳山(みたけさん)

御岳山は、東京都青梅市にある標高929mの里山です。

山頂付近までケーブルカーで登れることから、一般観光客も多く訪れる奥多摩で人気のスポットです。

特に桜や紅葉の時期になると、ライトアップイベントが開催されて更に大盛況となります。

山頂には武蔵御嶽神社があり、ここもオオカミ信仰に通じた神社として有名で、元旦には、初日の出を見るために多くの参拝客が訪れる場所でもあるようです。

日の出山(ひのでやま)

日の出山は、東京都の青梅市と西多摩郡日の出町の境目にある標高902mの里山です。

お隣の御岳山からは1時間で登れるご近所さんということもあり、この二座を縦走した後、そのままつるつる温泉へ下山、汗を流した後に帰宅するというのがさまざまなところで紹介されている定番の山行プランとなっています。

また、名前の通り日の出の方向、東方面への眺望に優れており、空気が澄んでいる冬場には新宿の高層ビル街やスカイツリーはもとより、横浜のランドマークタワーやベイブリッジまで見通すことができます。

元旦には、御岳山から縦走してこちらで初日の出を拝む方もいらっしゃるようで、低山ながら眺望に優れたとても素晴らしい里山となっています。

今回の山行上でのポイント

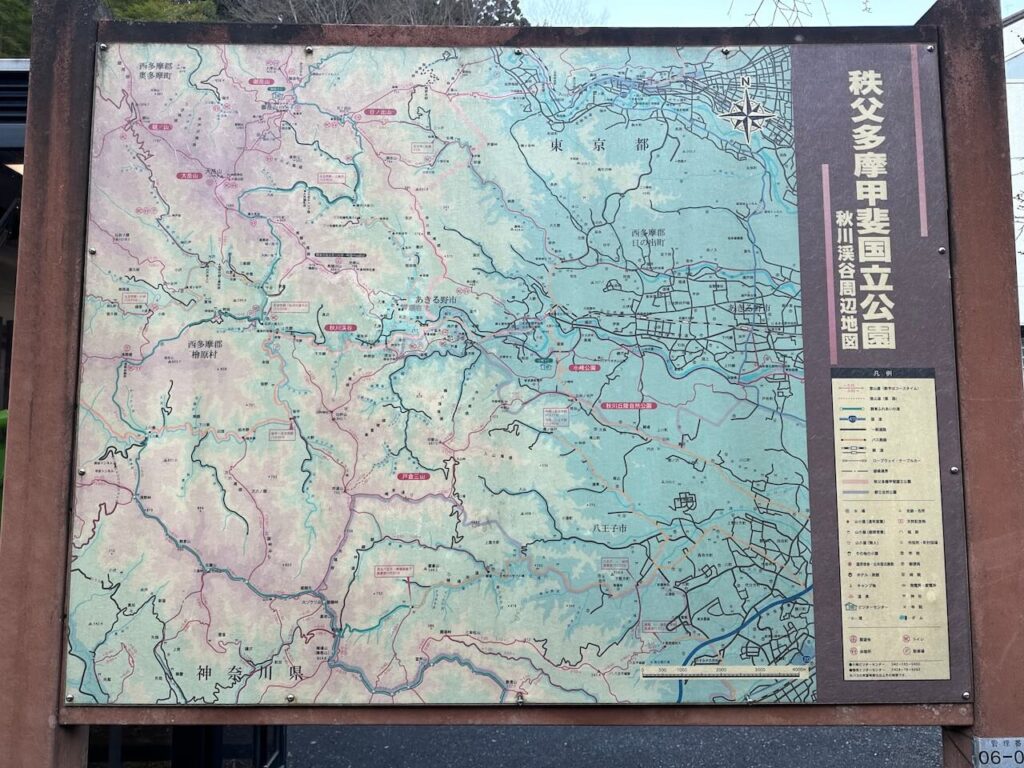

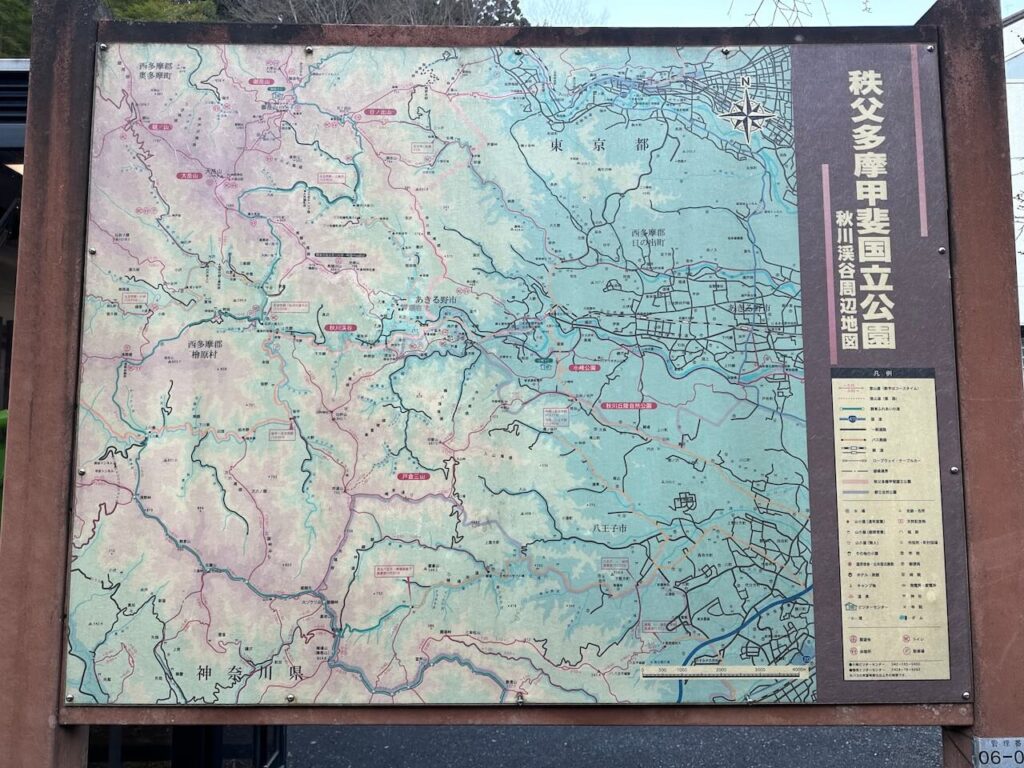

地図上の位置と標高

今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高です。

「Download file」のリンクからGPXデータとしてダウンロードできます。

ご自由にご活用ください。

合計距離: 19039 m

最高点の標高: 1261 m

最低点の標高: 228 m

累積標高(上り): 2126 m

累積標高(下り): -1972 m

総所要時間: 08:55:44

Download file:

climbing-record-20221224.gpx

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

昭文社

¥1,440 (2025/12/05 07:30時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の通りです。

白倉分岐近くの展望所

今回の山行ルート上の展望ポイントの一つ目は「白倉分岐近くの展望所」です。

白倉方面から馬頭刈尾根に乗り上げて、大岳山方面へ5分ほど進むと石のベンチが3基ほど設置されている展望地があります。

ここから、富士山と檜原村の集落を眺めることができます。

木々の間から眺める形となるので、開放感はあまりないですが、逆に額縁に飾った富士山の絵画みたいな写真が撮れるかもしれませんよ。

ギャラリー

当該箇所ですが、こんな石のベンチが3基ほど並んでいます。

当該箇所ですが、こんな石のベンチが3基ほど並んでいます。

ポツポツと点在する檜原村集落の奥に富士山が見える面白い構図になってます。

ポツポツと点在する檜原村集落の奥に富士山が見える面白い構図になってます。

ただ、木々の間から覗く感じになるので、あんまり開放感は無いかもしれません。ちょっと薄暗いですしね。

ただ、木々の間から覗く感じになるので、あんまり開放感は無いかもしれません。ちょっと薄暗いですしね。

奥多摩からだと15倍ズームにして、ここまで寄れました。さて、手前の鉄塔はどのあたりの山かなあ。

奥多摩からだと15倍ズームにして、ここまで寄れました。さて、手前の鉄塔はどのあたりの山かなあ。

大岳山山頂

今回の山行ルート上の展望ポイントの二つ目は「大岳山山頂」です。

ここでは、富士山を正面に手前に広がる御前山や三頭山への縦走ルートの様子、更に奥にある奥秩父や丹沢の山々も眺めることができます。

山頂碑も富士山方面に立っているので、撮影スポットとしてとても秀逸ですが、撮影に適している場所が一方向に限られるので、混雑している時は人が映り込み安いのでその点はお気をつけください。

合わせて、自分自身も人のカメラに映り込まないよう、山頂碑前を占有しないような配慮があると良いかと思います。

ギャラリー

大岳山山頂からの眺めです。山頂碑と富士山の位置関係が絶妙に良いので皆記念撮影していきます。

大岳山山頂からの眺めです。山頂碑と富士山の位置関係が絶妙に良いので皆記念撮影していきます。

西の方に目を向けると御前山、三頭山と眺めることができます。去年は大岳山、御前山、三頭山と奥多摩三山を縦走してみましたが、骨のある楽しい山行でした。

西の方に目を向けると御前山、三頭山と眺めることができます。去年は大岳山、御前山、三頭山と奥多摩三山を縦走してみましたが、骨のある楽しい山行でした。

富士山を中心に撮ってみました。やっぱり奥多摩からだと、富士山も見た目小さくなりますね。

富士山を中心に撮ってみました。やっぱり奥多摩からだと、富士山も見た目小さくなりますね。

こっちは丹沢方面だった気がします。左端の綺麗な三角錐が丹沢大山だと思うのですがどうでしょう。

こっちは丹沢方面だった気がします。左端の綺麗な三角錐が丹沢大山だと思うのですがどうでしょう。

日の出山山頂

今回の山行ルート上の展望ポイントの三つ目は「日の出山山頂」です。

前出の通り、東京都新方面の眺望に優れていて、天気が良いタイミングに訪れることができると、なかなかの大展望が得られます。

流石に50歳を超えたわたしの目ではスカイツリーはもう見えませんが、もっと手前の西武ドームなんかは、まだまだ肉眼で確認できます。

今回のルートで一番開放感の得られる場所になりますので、御岳山まで遊びにきたら、是非、足を運んでみてくださいね。

ギャラリー

日の出山山頂には東家が立っていて、その先に関東平野がブワーッと広がっていてとても気持ちの良い展望地になっています。

日の出山山頂には東家が立っていて、その先に関東平野がブワーッと広がっていてとても気持ちの良い展望地になっています。

南方面から順に眺めてみます。この方向の奥には相良湾が広がっています。

南方面から順に眺めてみます。この方向の奥には相良湾が広がっています。

こちらは、横浜方面の高層ビル街やベイブリッジなんかが見えますね。

こちらは、横浜方面の高層ビル街やベイブリッジなんかが見えますね。

東京の都心部。わたしの肉眼ではスカイツリーを判別できませんでしたが、写真にしてみるとちょうど中央にうっすら見えてるのがわかりますね。

東京の都心部。わたしの肉眼ではスカイツリーを判別できませんでしたが、写真にしてみるとちょうど中央にうっすら見えてるのがわかりますね。

この方向は手前に青梅の街並み、奥には埼玉方面の市街地が広がってます。

この方向は手前に青梅の街並み、奥には埼玉方面の市街地が広がってます。

木々が被ってしまってますが、左奥に筑波山と思われる山容も見えました。かなり見応えがあるので、奥多摩に赴いたときには、是非、訪れてみてくださいね。

木々が被ってしまってますが、左奥に筑波山と思われる山容も見えました。かなり見応えがあるので、奥多摩に赴いたときには、是非、訪れてみてくださいね。

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の通りです。

つづら岩周辺

今回の山行ルート上の注意した方が良さそうな区間は「つづら岩周辺」です。

静岡県の沼津アルプスや愛鷹山塊の山々を歩いた後だと「危険?どこ?」なレベルではあるのですが、バランスを崩して転げ落ちると山道に戻るのは非常に難しいだろうレベルのトラバース道が続く箇所となっています。

通過の際には、万が一に備えて慎重に上り下りするようにしてください。

ギャラリー

こんな感じにガイドロープ付きの急坂が何ヶ所かあります。

こんな感じにガイドロープ付きの急坂が何ヶ所かあります。

雨で濡れていると滑りそうな岩場もあったりと、意外と気が抜けない区間です。

雨で濡れていると滑りそうな岩場もあったりと、意外と気が抜けない区間です。

この日は、折れた大木の下を通過する箇所もありました。これは、そのうち撤去されるかもしれません。

この日は、折れた大木の下を通過する箇所もありました。これは、そのうち撤去されるかもしれません。

一通り通過した後は、急坂の登りを消化します。なかなか気疲れの絶えない区間です。

一通り通過した後は、急坂の登りを消化します。なかなか気疲れの絶えない区間です。

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- アウター:ソフトシェル、レインウェア、薄手フリース、薄手ダウンジャケット

- ボトムス:中厚手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、中厚手の手袋

今回の山行のコンディションは次の通りでした。

- 天候:晴れ

- 気温:登り始めは軍道停留所で-1℃、午後13時ごろに訪れた御岳神社で5℃前後でした。

- 活動場所:標高1,000m未満

今回は、0℃からのスタートで日中も一桁台の気温ということもあり、半袖Tシャツ、薄手長袖Tシャツ、ソフトシェルという出立で行動していました。

稜線は風が結構吹いていたのですが、3枚着込めば寒さは感じず、快適に下山まで漕ぎ着けることができました。

下山後は日暮れてしまい更に寒さが増しましたが、これにプラスして、フリース、ダウンジェケットと着込むことでこちらも震えることなく帰宅まで過ごすことができました。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

山のブログ

涼しい春先や秋口の関東圏低山へ登るときに着ていく服装を紹介します | 山のブログ

桜の華やかな春先や紅葉の映える秋口は、都心の気温として20度を下回るときがあったりと、意外と涼しい印象がありますよね。 街中で涼しく感じるということは、山の上では…

山のブログ

超軽量!パタゴニアの化繊インサレーション・マイクロパフフーディを冬山移動時に使った感想をまとめます |…

パタゴニアの超軽量な化繊インサレーション(防寒着)にマイクロ・パフシリーズがあります。 超軽量で濡れに強い上に、ダウンのような保温性も兼ね備えていると公式で謳わ…

ギャラリー

スタート時点の気温です。氷点下です。寒いスタートとなりました。

スタート時点の気温です。氷点下です。寒いスタートとなりました。

13時ごろの気温です。5℃前後ですが、風が冷たくてちょっと着込んだ方が良い感じでした。

13時ごろの気温です。5℃前後ですが、風が冷たくてちょっと着込んだ方が良い感じでした。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、いつもと逆順に馬頭刈尾根の終着点「軍道停留所」(ぐんどうていりゅうじょ)からスタートして「大岳山」まで登り、そこからは別尾根を辿って「御岳山」「日の出山」と縦走、「つるつる温泉」へ下山するプランとしました。

「軍道停留所」までのアプローチは、次のとおりです。

- 東京駅から、JR中央線で「立川駅」へ

- 「立川駅」から、JR青梅線に乗り換えて「拝島駅」へ

- 「拝島駅」から、JR武蔵五日市線に乗り換えて終点の「武蔵五日市駅」へ

- 「武蔵五日市駅」から、西東京バス上養沢(かみようざわ)行きに乗り換えて「軍道停留所」へ

途中のおトイレは「立川駅」「拝島駅」「武蔵五日市駅」それぞれにあります。「軍道停留所」にも簡易トイレはありますが、どうせなら綺麗で直近の「武蔵五日市駅」構内のものをお借りするのが良いでしょう。

身支度する場所としては「軍道停留所」の反対側に設置されてる長椅子が良いかと思います。

準備ができたら、自然体験学校の脇の急斜面の村道を登っていきましょう。

関連リンク

西東京バス「武蔵五日市駅」ののりば案内ページを載せておきます。運行状況や発着時刻の確認にご活用ください。

ギャラリー

東京駅からは中央線高尾行きに乗り込みます。今回は立川駅での乗り換えを考慮して前よりの3号車両に乗っておきます。

東京駅からは中央線高尾行きに乗り込みます。今回は立川駅での乗り換えを考慮して前よりの3号車両に乗っておきます。

立川駅で下車したら、今度は青梅線に乗り換えです。なお、立川駅は青梅線の終点なためか、電車到着時には大量の人が乗り降りします。ぶつかってトラブルにならないように注意して乗り換えてくださいね。

立川駅で下車したら、今度は青梅線に乗り換えです。なお、立川駅は青梅線の終点なためか、電車到着時には大量の人が乗り降りします。ぶつかってトラブルにならないように注意して乗り換えてくださいね。

青梅線では、拝島駅で乗り換えです。ここからは武蔵五日市線で終点の武蔵五日市駅まで向かいます。乗車時間15、16分ぐらいと短いので居眠りしないように。

青梅線では、拝島駅で乗り換えです。ここからは武蔵五日市線で終点の武蔵五日市駅まで向かいます。乗車時間15、16分ぐらいと短いので居眠りしないように。

武蔵五日市駅に到着したら一階の改札に降ります。そして、改札を出る前におトイレに立ち寄っておきます。

武蔵五日市駅に到着したら一階の改札に降ります。そして、改札を出る前におトイレに立ち寄っておきます。

おトイレを済ませたら改札を出てバス停に向かいます。

おトイレを済ませたら改札を出てバス停に向かいます。

日が登り始めた中、入り口すぐを左に曲がります。

日が登り始めた中、入り口すぐを左に曲がります。

真っ直ぐ進んで

真っ直ぐ進んで

1番のりばで待機です。

1番のりばで待機です。

上養沢行きのバスが到着です。ミニバスなのであまり乗れませんが、この停留所に並んでいる人のほとんどは三頭山登山口となる数馬方面に向かうので、ほぼほぼ座れると思います。

上養沢行きのバスが到着です。ミニバスなのであまり乗れませんが、この停留所に並んでいる人のほとんどは三頭山登山口となる数馬方面に向かうので、ほぼほぼ座れると思います。

30分ほどバスに揺られると「軍道停留所」に到着します。反対側の停留所にベンチがあるので、そこで身支度整えると良いでしょう。

30分ほどバスに揺られると「軍道停留所」に到着します。反対側の停留所にベンチがあるので、そこで身支度整えると良いでしょう。

軍道停留所〜高明山

「軍道停留所」から村落の間を縫って登っていくと真新しい感じの神社が見えてきます。

高明山(こうみょうさん)の山頂から遷座(せんざ)されてきた高明神社で、この足元から沢沿いの細い道に入っていきます。

ここまで案内板が頻繁に立っているので迷わないと思います。

沢沿いの道を登り切るとようやく本格的な登山道に入ります。

最初のうちは歩きやすい道ですが、次第に段差の大きい木の階段が増えていき、「瀬音の湯」からの合流地点を超えたあたりから、傾斜のある直登区間に突入します。

二つある鳥居を過ぎると、高明神社跡地に到着です。かなり広い空間で、当時の神社の大きさが想像できます。

なお、高明山の山頂はここではありません。

ここから5分ほど登った広場にあります。

山道上でも無いので踏み忘れないようご注意ください。

ギャラリー

身支度が整ったら、自然体験学校の前を通って集落を登っていきます。

身支度が整ったら、自然体験学校の前を通って集落を登っていきます。

学校の正面に簡易トイレがあるので、万が一の時にはお借りしましょう。

学校の正面に簡易トイレがあるので、万が一の時にはお借りしましょう。

結構な傾斜の斜面を登ります。

結構な傾斜の斜面を登ります。

ぐんぐん登っていくと

ぐんぐん登っていくと

先ほどの学校を見下ろす高台に出ました。良いタイミングで日の出を迎えて、モルゲンロートっぽくなってきました。

先ほどの学校を見下ろす高台に出ました。良いタイミングで日の出を迎えて、モルゲンロートっぽくなってきました。

ここからは案内板に沿って進んでいきます。

ここからは案内板に沿って進んでいきます。

ここは右へ

ここは右へ

結構細い道ですが、ちゃんと案内板も出ているので見落とさないように。

結構細い道ですが、ちゃんと案内板も出ているので見落とさないように。

次はここを左です。

次はここを左です。

後は道なりに登っていくと

後は道なりに登っていくと

前方に高明神社が見えてくるので、足元の細い道に入ります。

前方に高明神社が見えてくるので、足元の細い道に入ります。

沢の脇を登っていくと

沢の脇を登っていくと

こんな感じの案内がたっているので、光明山・馬頭刈山方面へ進みます。

こんな感じの案内がたっているので、光明山・馬頭刈山方面へ進みます。

沢沿いの道からUターンするように進みます。

沢沿いの道からUターンするように進みます。

しばらく林道を進むと、登山道への入り口が見えてくるので、そちらに進んでいきます。

しばらく林道を進むと、登山道への入り口が見えてくるので、そちらに進んでいきます。

歩きやすい山道を進むと

歩きやすい山道を進むと

瀬音の湯からの合流地点が見えてきました。ここから階段道が始まります。

瀬音の湯からの合流地点が見えてきました。ここから階段道が始まります。

段差のデカい、キツめの段差を登っていきます。

段差のデカい、キツめの段差を登っていきます。

一瞬石階段に変わったかと思うと

一瞬石階段に変わったかと思うと

結構立派な鳥居がありました。

結構立派な鳥居がありました。

一礼して端っこから通過すると、しばらくはまた山道が続きます。

一礼して端っこから通過すると、しばらくはまた山道が続きます。

そして二つ目の鳥居を潜った先に

そして二つ目の鳥居を潜った先に

昔、高明神社のあった敷地に到着です。結構大きい神社だった感じです。

昔、高明神社のあった敷地に到着です。結構大きい神社だった感じです。

左手をみると山道が続いているのでそちらへ向かいます。

左手をみると山道が続いているのでそちらへ向かいます。

ちょっと歩くと、高明山の山頂を示す案内が掲げられた広場がありました。夏だと見落としそうですので、ご注意くださいね。

ちょっと歩くと、高明山の山頂を示す案内が掲げられた広場がありました。夏だと見落としそうですので、ご注意くださいね。

高明山〜馬頭刈山

高明山を過ぎると、少し降ってから登り坂を登っていきます。

途中、振り返ると関東平野を眺めることができますが、そうそう頻繁に振り返っていると時間が勿体無いので、サラッと確認する程度にしておきましょう。

坂を登り切ると、関東富士見百景の石碑がありますが、木々に隠れてちょっと眺めるには難ありなので、ここもスルーして先に進んでしまいましょう。

10分ほど平坦な道を進むと「馬頭刈山」山頂広場に到着です。

ここからの眺望もあまり期待できません。

かろうじて「大岳山」の特徴的な山塊が見える程度でしょうか。

尾根の名前を冠したピークですが、停滞する意味は薄いので速やかに先に進んでしまいましょう。

ギャラリー

高明山からは、一旦降って

高明山からは、一旦降って

登り返していきます。

登り返していきます。

登っている途中に振り返ると、結構良い感じの都内の様子を眺めることができます。

登っている途中に振り返ると、結構良い感じの都内の様子を眺めることができます。

更に上り詰めていくと

更に上り詰めていくと

関東富士見百景の石碑が立っていました。

関東富士見百景の石碑が立っていました。

でも、この場所からの富士山は全然なんですよね。馬頭刈尾根全体を指して富士見百景ということならわからないでは無いですが、そんな意味で設定されたのかな。

でも、この場所からの富士山は全然なんですよね。馬頭刈尾根全体を指して富士見百景ということならわからないでは無いですが、そんな意味で設定されたのかな。

モヤモヤしながら歩いていると「馬頭刈山」の山頂が見えてきました。

モヤモヤしながら歩いていると「馬頭刈山」の山頂が見えてきました。

山頂到着です。ベンチがあってちょっとした広場になっていますが、展望には恵まれていません。

山頂到着です。ベンチがあってちょっとした広場になっていますが、展望には恵まれていません。

それでも、かろうじて大岳山は見つけることができました。

それでも、かろうじて大岳山は見つけることができました。

馬頭刈山〜鶴脚山

次のピーク「鶴脚山」(つるあしやま)へ向かう途中で、少しだけ富士山を眺めることができる場所があります。

本当にかろうじてなレベルなのであまり期待はできませんが、それでも富士山が見えるとテンションがあがるものです。

ばっちり確認して先に進むと良いでしょう。

ここからはガッツリと降って、降った高低差よりも高く登っていくことになります。

登り坂を登り切り、少し平坦な道を進むと「鶴脚山」の山頂に到着です。山頂碑が立っていますが、展望はほとんどありません。

今回は冬場で落葉により「大岳山」から「御岳山」へ続く隣の尾根の様子が見えたのが収穫になるでしょうか。

ちょっとだけラッキーな眺めを楽しんだら、ここからアップダウンの続く馬頭刈尾根の中心部分に突入していきます。

ギャラリー

馬頭刈山を通過したら、しばし降り坂になります。

馬頭刈山を通過したら、しばし降り坂になります。

途中で、この日初めての富士山が見えました。

途中で、この日初めての富士山が見えました。

せっかくなのでアップにしてみます。山頂エラく荒れてますね。おっかない。おっかない。

せっかくなのでアップにしてみます。山頂エラく荒れてますね。おっかない。おっかない。

降りがひと段落したら、登り返しの始まりです。

降りがひと段落したら、登り返しの始まりです。

階段と枯れ葉の坂を交互に登っていきます。

階段と枯れ葉の坂を交互に登っていきます。

途中に木に直接書いた山頂の案内が出てきますが、気にせずに進むと

途中に木に直接書いた山頂の案内が出てきますが、気にせずに進むと

ちゃんとした案内が立っています。こっちが本物でいいのかな。眺め悪いのでちゃちゃっと先にいっちゃいましょう。

ちゃんとした案内が立っています。こっちが本物でいいのかな。眺め悪いのでちゃちゃっと先にいっちゃいましょう。

鶴脚山〜つづら岩

「鶴脚山」を過ぎると、結構ガッツリとしたアップダウンを繰り返して高度を上げていくことになります。

健脚なら登りごたえのあるルートですが、そうでも無い場合は少しペースを落として登っていくと良いです。

途中、南方面への眺望が開けて富士山が見えるポイントがあります。

足下にはやすらぎの里の特徴的な建物も見えるので、少し立ち止まって一息入れると良いでしょう。

少し前に「払沢ノ滝」へ歩いた時にみた建物になります。次の記事に建物の写真一枚だけあったので興味あったらチラッと確認してみてください。

あわせて読みたい

山行の記録|紅葉散り際の大岳山を縦断して払沢ノ滝でゆっくりしてきました

11月最後の週末、関東方面はお天気良くない中、奥多摩だけ雨の予報と違っていたので、久しく行っていなかった大岳山を歩いてきました。 紅葉は麓付近に少し残るだけ、山...

富士山を眺めて一息いれたら「つづら岩」まで悪路が続きます。

先に述べたように、静岡の沼津アルプスや愛鷹山界隈の里山達からすれば、ただの通過地点なレベルではありますが、ガイドロープが貼ってあったり、雨の日は滑りそうな岩場があったりで、少々慎重に進んだ方が良いでしょう。

そして何度目かのアップダウンを通過すると、目の前に聳え立つ岩場が見えてきます。

今までの風景とは異質なので、すぐわかるかと思います。

このでっかい岩の塊が「つづら岩」と呼ばれる場所で、有名なクライミングスポットとなっています。

いつもはクライマーな人々が金具をカチャカチャさせていますが、この日は誰も登っておらず静かに通過することとなりました。

やっぱり、クリスマスイブ。山に来る人は少ない時期なのかもしれませんね。

「つづら岩」を通過した後は降る機会が減って、登り一辺倒になっていきます。

ギャラリー

ここからかなり降っていくことになります。

ここからかなり降っていくことになります。

茅倉・千足への分岐を通過して

茅倉・千足への分岐を通過して

ぐぐーっと降ったら

ぐぐーっと降ったら

今度は登り返します。

今度は登り返します。

途中で、都心の風景がチラチラするのでチラ見しながら進みます。

途中で、都心の風景がチラチラするのでチラ見しながら進みます。

再度降って

再度降って

ガイドロープ付きの坂を登り返すと

ガイドロープ付きの坂を登り返すと

南方面に視界が開けるポイントがありました。

南方面に視界が開けるポイントがありました。

ギリギリまで前に出てみると、木々の間から真っ白な富士山が顔を出してくれました。なかなか良い眺めです。

ギリギリまで前に出てみると、木々の間から真っ白な富士山が顔を出してくれました。なかなか良い眺めです。

その後は、すこし荒れた道が続くようになります。こんなロープ付きの岩場や

その後は、すこし荒れた道が続くようになります。こんなロープ付きの岩場や

片側が大きく落ち込んだトラバース道を進みます。

片側が大きく落ち込んだトラバース道を進みます。

穏やかな道に戻ってきたところで

穏やかな道に戻ってきたところで

真新しい案内が木にくくりつけられてました。

真新しい案内が木にくくりつけられてました。

小屋ノ沢山だそうです。初めて聞いたピークの名前です。最近設定されたのでしょうか。

小屋ノ沢山だそうです。初めて聞いたピークの名前です。最近設定されたのでしょうか。

ここからは、御岳山と思われる山の上の集落が見えたりしました。

ここからは、御岳山と思われる山の上の集落が見えたりしました。

ちょっと荒れみな道を降って

ちょっと荒れみな道を降って

ぐんぐんすすんでいくと

ぐんぐんすすんでいくと

目の前を遮るような岩場に出ました。ここがクライムスポットの「つづら岩」です。空身で登れるルートもあるらしいんですが、おっかないので探すのはやめておきます。

目の前を遮るような岩場に出ました。ここがクライムスポットの「つづら岩」です。空身で登れるルートもあるらしいんですが、おっかないので探すのはやめておきます。

素直に足元のトラバース道を進むと

素直に足元のトラバース道を進むと

手書きがかわいい「つづら岩」の案内板がありました。このあたり結構入り組んでいますが、案内いっぱい立ってるので、確認しながら進んでください。

手書きがかわいい「つづら岩」の案内板がありました。このあたり結構入り組んでいますが、案内いっぱい立ってるので、確認しながら進んでください。

つづら岩の足元に進んでしまうと行き止まるので、こっちにはこないように。いつもならクライマーな人々でごった返しているので、間違えはしないかなと思います。

つづら岩の足元に進んでしまうと行き止まるので、こっちにはこないように。いつもならクライマーな人々でごった返しているので、間違えはしないかなと思います。

こんな細いトラバース道を進みます。

こんな細いトラバース道を進みます。

ここから大岳山まで3.2kmということは、1時間30分くらいの距離でしょうかね。

ここから大岳山まで3.2kmということは、1時間30分くらいの距離でしょうかね。

足元に落石注意の看板が割れて落ちてました。石が落ちてきて割れたのかな。おっかないので、ささっと通過しましょう。

足元に落石注意の看板が割れて落ちてました。石が落ちてきて割れたのかな。おっかないので、ささっと通過しましょう。

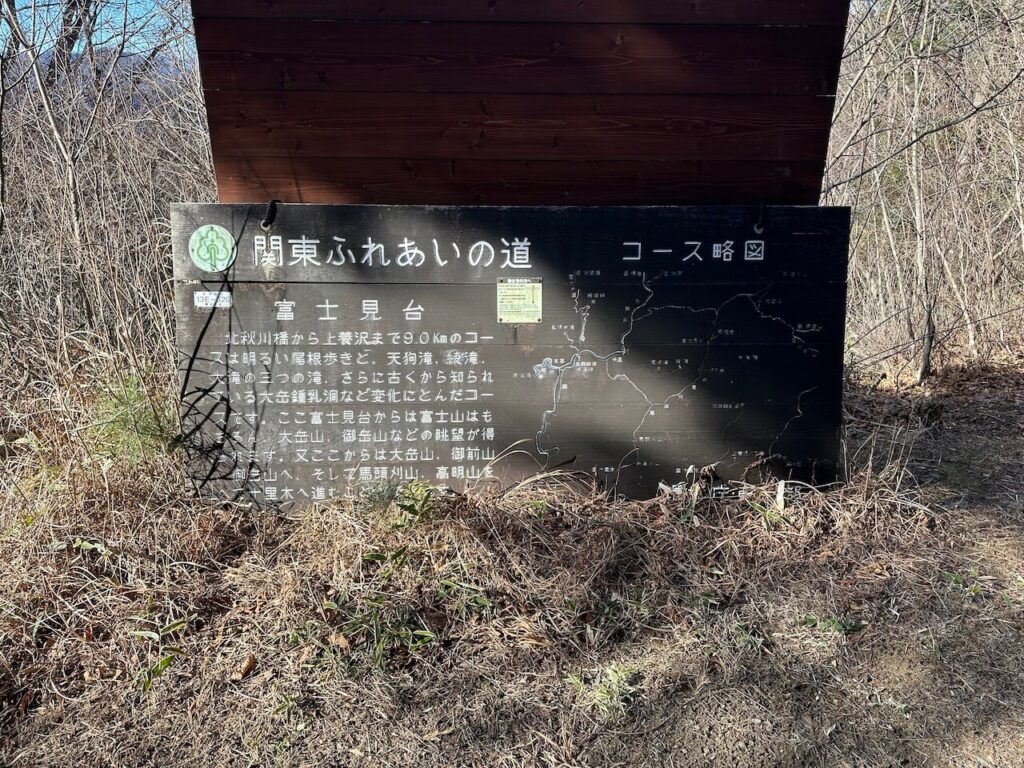

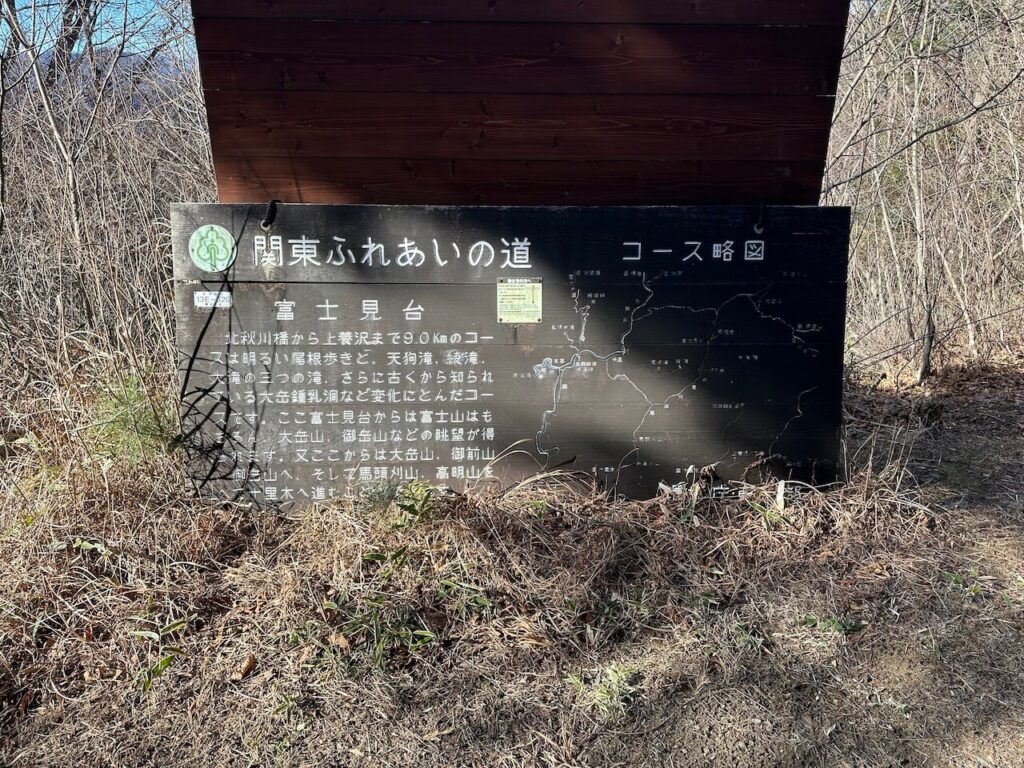

つづら岩〜富士見台

「つづら岩」を通過して、登り坂をじわじわと登っていきます。

夏場であれば、笹藪の中を藪漕ぎしつつ進むような区間ですが、冬はそんな苦労も全くなく進めるのは助かるところです。

加えて、木々の間から周囲の展望も得られて、それほど苦にはならずに進めるかと思います。

そして、ちょっとした木の階段を登ったところで「富士見台」の東家に到着します。

名前の通り、ここは富士山の展望スポットとなっていて、ちょうど木々の間から富士山方面だけチラッと眺めることができるようになっています。

東家だけでなく、設置されているベンチの数も多いので休憩場所には適しているかと思います。

そして、ここから「大岳山」にかけては、富士山スポットの続く楽しい区間に入っていきます。

ギャラリー

つづら岩の足元をトラバースしていきます。

つづら岩の足元をトラバースしていきます。

倒木があったので下をくぐった後に

倒木があったので下をくぐった後に

つづら岩を見上げてみました。ここを垂直に登るとか、世の中ヘンな人が多いですね。

つづら岩を見上げてみました。ここを垂直に登るとか、世の中ヘンな人が多いですね。

岩岩な坂を登って尾根筋に戻ります。

岩岩な坂を登って尾根筋に戻ります。

綺麗な案内が増えてきました。だんだんと大岳山のテリトリーに入ってきた感じです。

綺麗な案内が増えてきました。だんだんと大岳山のテリトリーに入ってきた感じです。

尾根筋に戻って登っていくと

尾根筋に戻って登っていくと

ちょっとした岩場がありました。

ちょっとした岩場がありました。

悪路の案内が出てきた後に

悪路の案内が出てきた後に

鉄の階段が設置されていました。これは悪路というよりしっかり整備された道という感じですね。

鉄の階段が設置されていました。これは悪路というよりしっかり整備された道という感じですね。

その後は、比較的穏やかな尾根道を歩いていくことになります。

その後は、比較的穏やかな尾根道を歩いていくことになります。

大岳山の山頂もかなり近づいてきました。

大岳山の山頂もかなり近づいてきました。

このあたりも夏場は笹藪をかき分けながら歩くのですが、冬場は楽なもんです。

このあたりも夏場は笹藪をかき分けながら歩くのですが、冬場は楽なもんです。

標高が上がってきたからか、都心の様子もかなり遠くまで見えるようになってきました。相変わらず小枝が邪魔ですけど。

標高が上がってきたからか、都心の様子もかなり遠くまで見えるようになってきました。相変わらず小枝が邪魔ですけど。

そして、少し登り坂になってきた道を進んで

そして、少し登り坂になってきた道を進んで

最後の階段を登り切ったら

最後の階段を登り切ったら

富士見台に到着です。

富士見台に到着です。

東家とかベンチとかいっぱい設置されているので、休憩場所に最適です。富士山もバッチリです。

東家とかベンチとかいっぱい設置されているので、休憩場所に最適です。富士山もバッチリです。

でも、こうみえて夏場は茅とか笹とか生い茂っちゃって富士山見えない場所なんですよね。冬山サイコー。

でも、こうみえて夏場は茅とか笹とか生い茂っちゃって富士山見えない場所なんですよね。冬山サイコー。

富士見台〜大岳山

「富士見台」を通過すると、笹藪を通過する中で大きく3ヶ所の富士山眺望ポイントを通過していくことになります。

最初は、コの字に設置されたベンチが特徴の高台です。

ベンチ正面にちょうど富士山が位置する座りの良い眺めを楽しめます。

続いては、その高台から大岳山方面に3分ほど降った場所で、木々の間から覗く富士山を眺める形になります。

最後は、先に眺望ポイントの一つとして挙げている白倉への分岐を越えて5分ほどにある展望地です。

ここも木々の間から眺める形の富士山になりますが、足元の村落がアクセントになって変化ある眺めを楽しめます。

その後は、直登の急坂区間となるので「大岳山」山頂まで気を許せない状況となりますが、上記の3ヶ所それぞれで富士山を楽しんで進んでいくと満足度が高い山行になるのではと思います。

そして、小さなお社を越えたところから急坂区間に突入です。

今まで登ってきた坂とはレベルがだいぶ違うので、気合い入れ直して取り掛かってください。

場所によってはよじ登る感じに登っていくと、山頂にあるベンチ横から山頂広場に飛び出ます。

他のルートよりもキツい分達成感があって楽しいルートです。

是非、一度は登りに使ってみてくださいね。

ギャラリー

富士見台からは、尾根筋を降ります。

富士見台からは、尾根筋を降ります。

笹道を進んで

笹道を進んで

通せんぼされてない登り坂を登って

通せんぼされてない登り坂を登って

しばし歩くと

しばし歩くと

富士山スポットに到着です。

富士山スポットに到着です。

実はこの日の富士山方面、天気悪い予報だったのですが、全然バッチリでした。

実はこの日の富士山方面、天気悪い予報だったのですが、全然バッチリでした。

少し降って

少し降って

二つ目の富士山スポットです。ここは木々に囲まれた隙間から覗く感じです。

二つ目の富士山スポットです。ここは木々に囲まれた隙間から覗く感じです。

ぐんぐん降ります。

ぐんぐん降ります。

さらに降ります。

さらに降ります。

大滝への分岐がありました。大滝も見応えのあるスポットなんですよ。

大滝への分岐がありました。大滝も見応えのあるスポットなんですよ。

ここから登り返していきます。

ここから登り返していきます。

白倉への分岐を通過して

白倉への分岐を通過して

階段を登ると

階段を登ると

三つ目の富士山スポットに到着です。

三つ目の富士山スポットに到着です。

ここも木々の間から眺める感じです。

ここも木々の間から眺める感じです。

山の連なりの奥に富士山が見える定番な構図ですね。

山の連なりの奥に富士山が見える定番な構図ですね。

さらに進んでいくと、小さなお社が見えてきます。10年ほど前は真新しい感じでしたが、すっかり年季が入ってきました。ご挨拶して先に進みます。

さらに進んでいくと、小さなお社が見えてきます。10年ほど前は真新しい感じでしたが、すっかり年季が入ってきました。ご挨拶して先に進みます。

鋸山への分岐を通過して

鋸山への分岐を通過して

尾根道にちょいと入り込んでいくと

尾根道にちょいと入り込んでいくと

直登区間に入ります。

直登区間に入ります。

結構な急坂なので覚悟して登りましょう。

結構な急坂なので覚悟して登りましょう。

この辺りは、腕も使って登っていきます。

この辺りは、腕も使って登っていきます。

十字路を通過して

十字路を通過して

ちょっとだけ登れば

ちょっとだけ登れば

山頂に到着です。

山頂に到着です。

富士山がいい感じに見えてます。

富士山がいい感じに見えてます。

三角点もちゃんとありますよ。

三角点もちゃんとありますよ。

イブなのでガラガラなんだろうなと思っていたら、結構な人数滞在していてちょっとびっくりでした。皆、街中のガヤガヤしたのを避けてきたのかな。この日の最高峰を無事にクリアできたので、あとは別尾根から降っていきます。

イブなのでガラガラなんだろうなと思っていたら、結構な人数滞在していてちょっとびっくりでした。皆、街中のガヤガヤしたのを避けてきたのかな。この日の最高峰を無事にクリアできたので、あとは別尾根から降っていきます。

大岳山〜御岳山

「大岳山」山頂で、展望を楽しんだら次のピーク「御岳山」へ向かいます。

大嶽神社奥宮までは、岩場の急坂を降っていく形になります。

結構、遭難事故が起こっている場所のようなので、念の為、慎重に降ってください。

また、奥宮周辺は粘土質の滑りやすい坂道です。

コンディションが悪い日は、わたしも滑って転倒することがある区間なので足を置く場所の見極めにご注意ください。

奥宮を通過したら、あとは淡々と降っていく区間となります。

途中に数ヶ所鎖場もありますが、むしろ鎖使わない方が安定して下れると思います。

「御岳山」テリトリーまで降ってしまえば、後は遊歩道状態です。

大きくて歩きやすい道を進み、「御岳山」山頂にある御岳神社まで歩き切ってしまいましょう。

ギャラリー

御岳山へ降ります。まずは岩場の急坂を降ります。

御岳山へ降ります。まずは岩場の急坂を降ります。

結構、険しいように見えますが、段差が厳しいところは階段上に削られてたりするので、それほど難易度は高く無いです。

結構、険しいように見えますが、段差が厳しいところは階段上に削られてたりするので、それほど難易度は高く無いです。

木々の間からは、今歩いてきた馬頭刈尾根が見えたりするので、時々、周囲を見渡してみると面白いです。

木々の間からは、今歩いてきた馬頭刈尾根が見えたりするので、時々、周囲を見渡してみると面白いです。

岩場の最後の部分、昔は四つん這いになって降りたものですが、現在は階段上に削られて軽快に降りられるようになってました。

岩場の最後の部分、昔は四つん這いになって降りたものですが、現在は階段上に削られて軽快に降りられるようになってました。

その後は粘土質の滑りやすい坂を降りていきます。

その後は粘土質の滑りやすい坂を降りていきます。

大嶽神社奥宮が見えてきました。

大嶽神社奥宮が見えてきました。

正面に回って、ご挨拶していきます。今年はお世話になりました。来年もよろしくお願いします。

正面に回って、ご挨拶していきます。今年はお世話になりました。来年もよろしくお願いします。

狛犬代わりのお犬様も健在です。このコが可愛いんですよ。

狛犬代わりのお犬様も健在です。このコが可愛いんですよ。

こっちは反対側のお犬様。大岳山のマスコットキャラですね。

こっちは反対側のお犬様。大岳山のマスコットキャラですね。

鳥居を潜って一礼し、振り向いたところに

鳥居を潜って一礼し、振り向いたところに

無料販売所がありました。半年前にはこんなの無かったので、年末年始だけの特別営業かもしれません。

無料販売所がありました。半年前にはこんなの無かったので、年末年始だけの特別営業かもしれません。

大岳山荘(廃屋)前にも同じように無人販売所がありました。そして、閉鎖されているはずのヘリポートが空いているようです。

大岳山荘(廃屋)前にも同じように無人販売所がありました。そして、閉鎖されているはずのヘリポートが空いているようです。

こんな感じに折りたたみの椅子や机が設置されているので、入っても良いのでしょう。早速、柵の前までいって眺めを確かめてみます。

こんな感じに折りたたみの椅子や机が設置されているので、入っても良いのでしょう。早速、柵の前までいって眺めを確かめてみます。

元々このヘリポートは老朽化により崩れる恐れがあるということで閉鎖されたと聞いていました。そんな経緯から、ちょっとへっぴり越しになりながら奥まで進んでみたところ、小さな富士山を見つけることができました。手すりは新しくなっているみたいですが、寄りかかるのは辞めておきました。

元々このヘリポートは老朽化により崩れる恐れがあるということで閉鎖されたと聞いていました。そんな経緯から、ちょっとへっぴり越しになりながら奥まで進んでみたところ、小さな富士山を見つけることができました。手すりは新しくなっているみたいですが、寄りかかるのは辞めておきました。

そして、正面に目を向けると丹沢の山の連なりが見えます。

そして、正面に目を向けると丹沢の山の連なりが見えます。

ギリギリ、相模湾あたりの海も見えました。大岳山から海をみることになるとは思わなかったな。

ギリギリ、相模湾あたりの海も見えました。大岳山から海をみることになるとは思わなかったな。

引き上げるときに山荘の様子も見てみましたが、引き戸のガラスが無かったりと改修はあまり進んでいない様子でした。いつかリニューアルして泊まれるようになるといいですよね。当時、言われていた100万ドルの夜景ってのを見てみたいものです。

引き上げるときに山荘の様子も見てみましたが、引き戸のガラスが無かったりと改修はあまり進んでいない様子でした。いつかリニューアルして泊まれるようになるといいですよね。当時、言われていた100万ドルの夜景ってのを見てみたいものです。

そんな妄想モワモワな状態で御岳山方面へ降ります。

そんな妄想モワモワな状態で御岳山方面へ降ります。

この辺りも通過にはちょっと注意が必要です。こんな階段や

この辺りも通過にはちょっと注意が必要です。こんな階段や

こんな鎖場がちょいちょいあります。

こんな鎖場がちょいちょいあります。

雨で濡れてると、ちょっと嫌な感じの坂道を通過すると

雨で濡れてると、ちょっと嫌な感じの坂道を通過すると

立派な滑落注意の看板が立っていました。ここで事故があったのかもしれませんね。

立派な滑落注意の看板が立っていました。ここで事故があったのかもしれませんね。

鉄の柵まで設置されていてかなり仰々しい感じです。やっぱり滑落とかあったんだろうな。

鉄の柵まで設置されていてかなり仰々しい感じです。やっぱり滑落とかあったんだろうな。

柵の向こうには、これから進む尾根が穏やかに佇んでいました。

柵の向こうには、これから進む尾根が穏やかに佇んでいました。

滑落注意な区間を越えると、日本山岳耐久レースと書いてある案内が立っていました。そういえばここはハセツネカップのルートに入ってるんでしたっけね。

滑落注意な区間を越えると、日本山岳耐久レースと書いてある案内が立っていました。そういえばここはハセツネカップのルートに入ってるんでしたっけね。

どんどん降っていくと、上下に分かれる分岐が見えてきました。

どんどん降っていくと、上下に分かれる分岐が見えてきました。

ここから御嶽神社の奥の院に行けるようです。一回行ったことがありますが、なかなかハードだった記憶があるので、今回は楽な方の道を進みます。ヘタレ上等です。

ここから御嶽神社の奥の院に行けるようです。一回行ったことがありますが、なかなかハードだった記憶があるので、今回は楽な方の道を進みます。ヘタレ上等です。

ゆるふわな坂道を下り

ゆるふわな坂道を下り

ロックガーデンの案内に沿って、さらに降ります。

ロックガーデンの案内に沿って、さらに降ります。

九十九折りの坂を降りていくと

九十九折りの坂を降りていくと

奥の院に続く尾根筋が頭の上に見えていました。やっぱり、あっちは急坂続きみたいですね。

奥の院に続く尾根筋が頭の上に見えていました。やっぱり、あっちは急坂続きみたいですね。

どんどん降っていくと、川の流れる音がし始めます。

どんどん降っていくと、川の流れる音がし始めます。

橋を渡って反対側へ

橋を渡って反対側へ

そのまま坂を降りていくと

そのまま坂を降りていくと

東家が立っていました。この場所からロックガーデンと遊歩道に分かれて進むことになります。

東家が立っていました。この場所からロックガーデンと遊歩道に分かれて進むことになります。

東家前には、なんとも仰々しい案内が立ってました。注意喚起は大事ですね。

東家前には、なんとも仰々しい案内が立ってました。注意喚起は大事ですね。

ここからは、ロックガーデンではなく遊歩道側を進んでいきます。

ここからは、ロックガーデンではなく遊歩道側を進んでいきます。

ここの遊歩道は少しアップダウンありますが、広くて平坦なのでとても歩きやすんですよ。

ここの遊歩道は少しアップダウンありますが、広くて平坦なのでとても歩きやすんですよ。

途中に公衆トイレもあります。さすが、大人気のアウトドアスポット、御岳山といったところでしょうか。いたれり尽せりです。

途中に公衆トイレもあります。さすが、大人気のアウトドアスポット、御岳山といったところでしょうか。いたれり尽せりです。

お散歩気分になって進んでいくと

お散歩気分になって進んでいくと

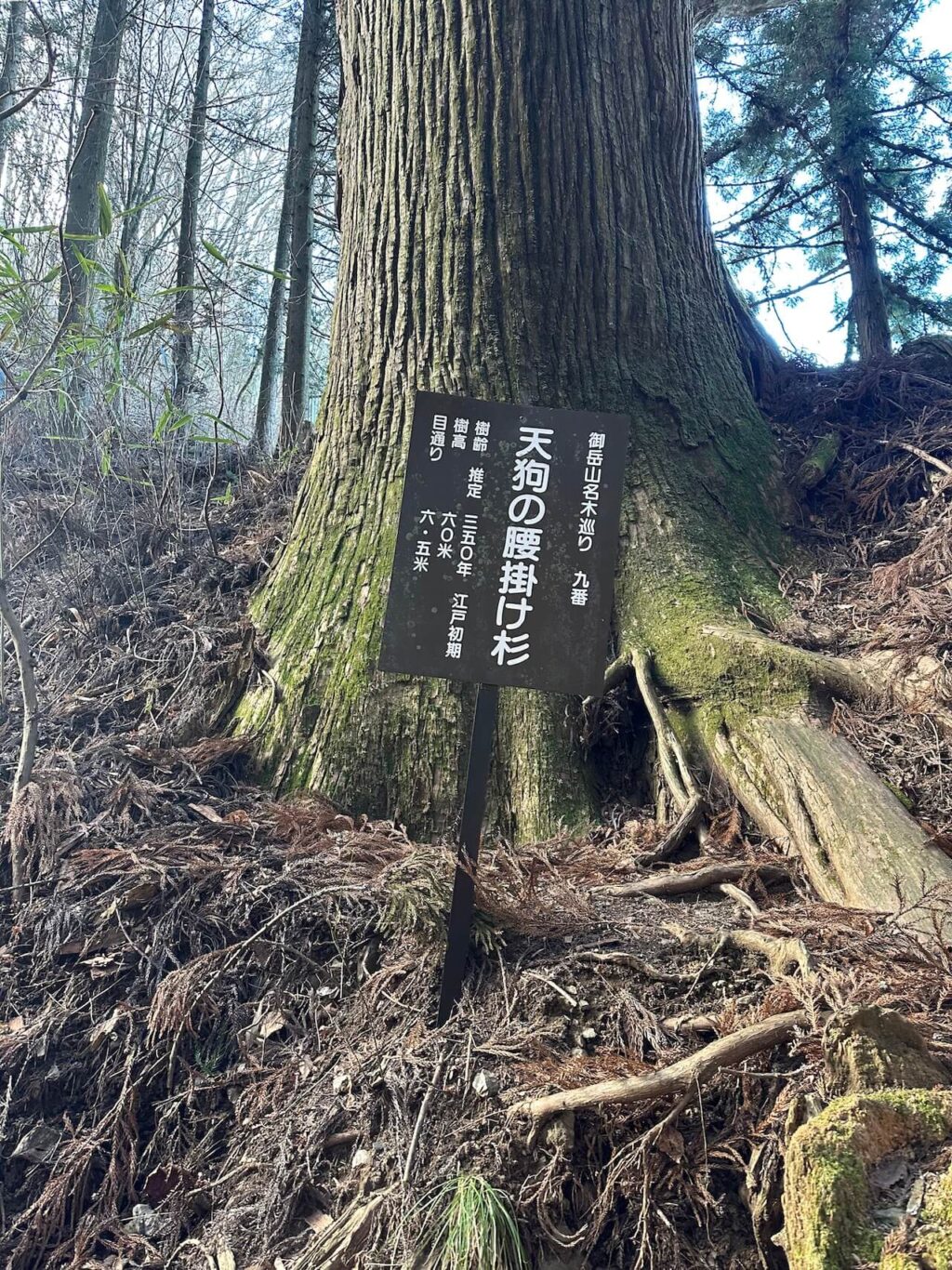

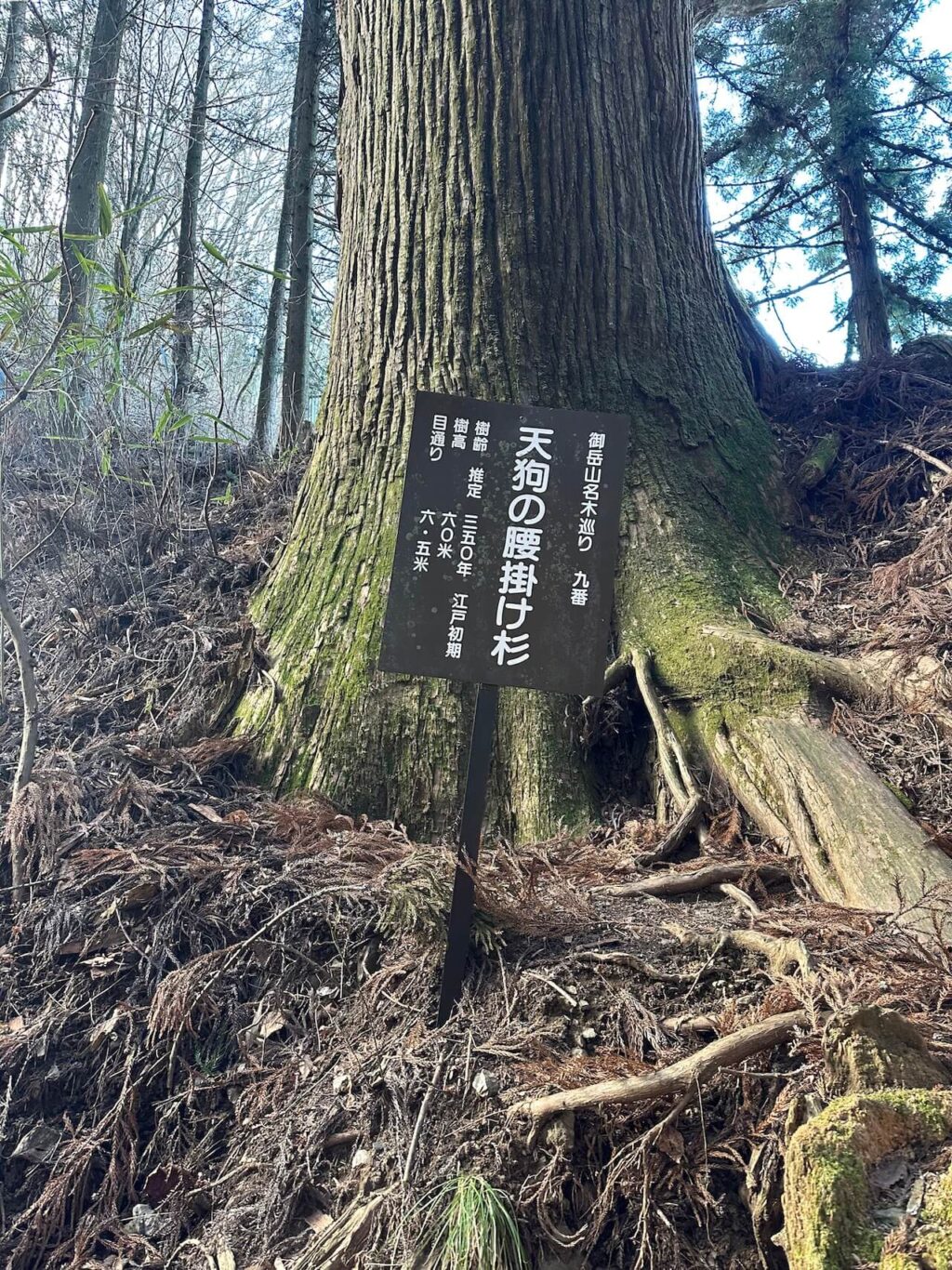

御岳山名物の天狗の腰掛け杉が立っていました。

御岳山名物の天狗の腰掛け杉が立っていました。

左側のほぼ垂直に曲がった太い枝に天狗が腰掛けたという言い伝えがあるんだそうです。

左側のほぼ垂直に曲がった太い枝に天狗が腰掛けたという言い伝えがあるんだそうです。

どんどん進むと、長尾平への分岐があり

どんどん進むと、長尾平への分岐があり

さらに先に進むと、御嶽神社へのショートカットがあるので、こちらを登っていきます。

さらに先に進むと、御嶽神社へのショートカットがあるので、こちらを登っていきます。

ちょっと急な木の階段をクリアすると

ちょっと急な木の階段をクリアすると

神社の石階段に合流し

神社の石階段に合流し

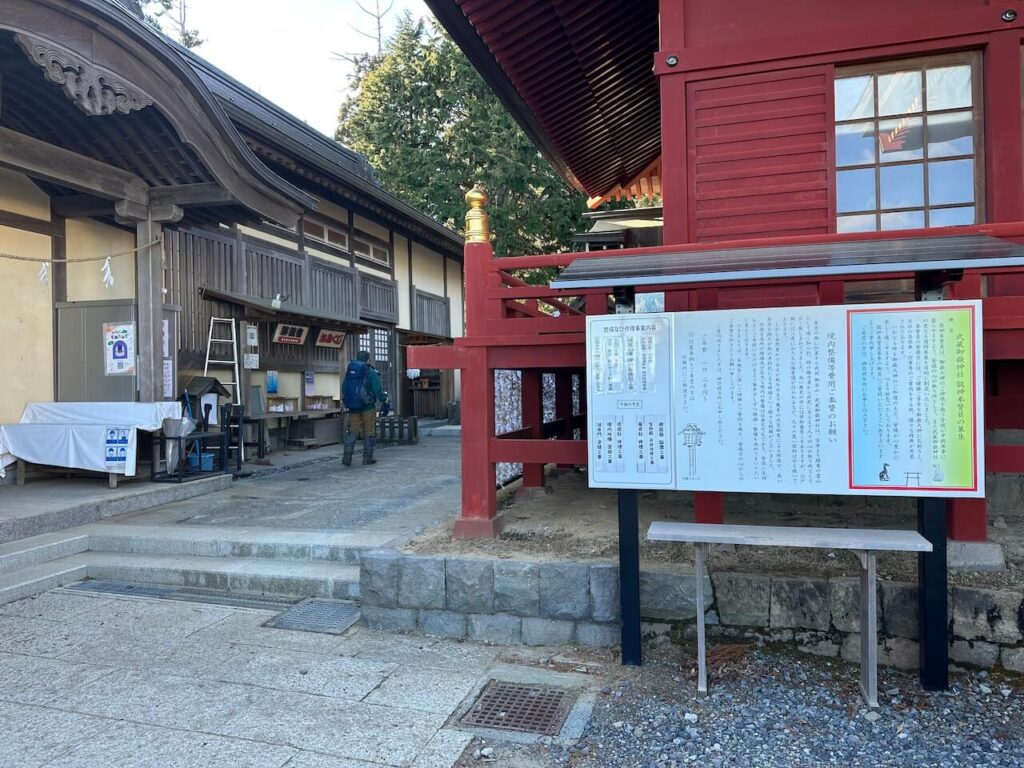

てっぺんまで登ると、御嶽神社の拝殿に到着です。しかし、ここが御岳山山頂ではありませんので、ご挨拶をして左手から奥へ進みます。

てっぺんまで登ると、御嶽神社の拝殿に到着です。しかし、ここが御岳山山頂ではありませんので、ご挨拶をして左手から奥へ進みます。

この左手を進むと

この左手を進むと

一番奥まった神社の横に、御岳山山頂碑が立っていました。ずいぶんと中途半端な位置ですが、神社の境内に建てられないだろうからしょうがないんでしょうね。

一番奥まった神社の横に、御岳山山頂碑が立っていました。ずいぶんと中途半端な位置ですが、神社の境内に建てられないだろうからしょうがないんでしょうね。

山頂碑の奥には、奥の院遥拝所があります。気になるのは「奥宮遥拝所」となっているところでしょうか。奥の院と奥宮、どっちが正しいのかな。今度調べてみますね。

山頂碑の奥には、奥の院遥拝所があります。気になるのは「奥宮遥拝所」となっているところでしょうか。奥の院と奥宮、どっちが正しいのかな。今度調べてみますね。

御岳山〜日の出山

御岳神社へご挨拶して、境内裏手の山頂碑まで登ったら、この日最後のピーク「日の出山」へ向かいます。

神社の敷地を抜けて、門前小道を通過したらケーブルカー駅とは逆方向に下っていきます。

御師のお家を何軒か通過して下っていくと、あるタイミングから平坦な山道に入ります。

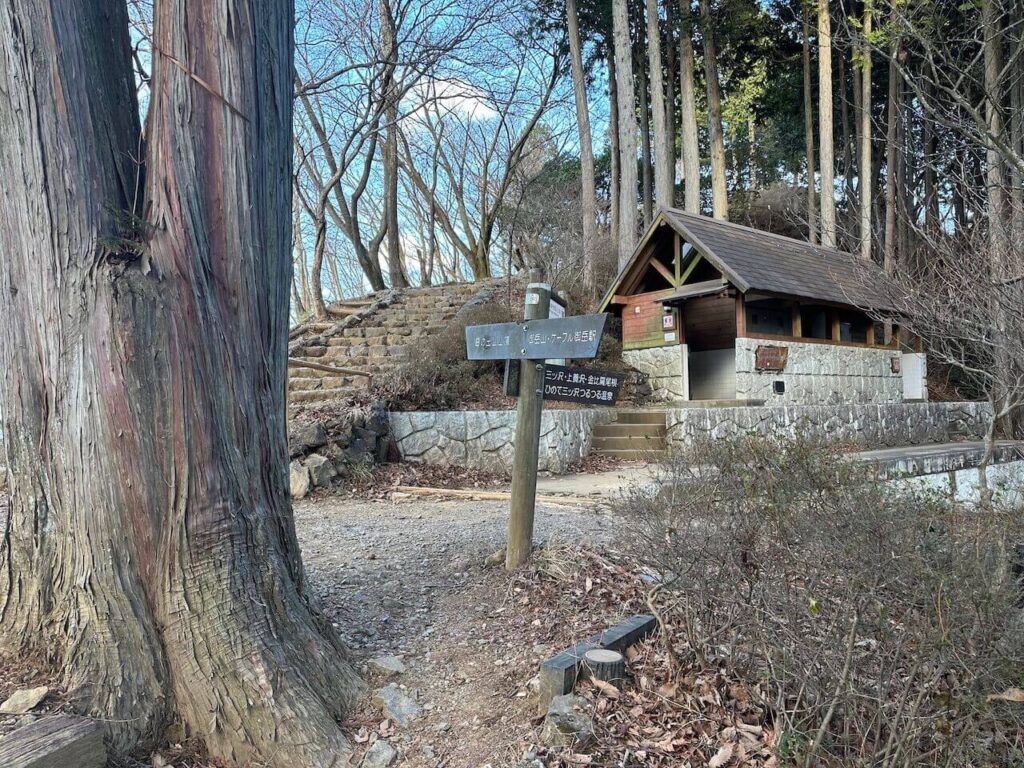

そして、鳥居をくぐったあたりから「日の出山」への登り坂となっていきます。

距離は30分程度と短いですが、段差の大きい階段が続くので、ちょっと難儀するかもしれません。

淡々とこなして、山頂直下のおトイレを通過すると「日の出山」山頂に到着です。

おトイレ横からトラバースして「つるつる温泉」方面に降ることも可能ですが、「日の出山」山頂から眺める東京都心部は、奥多摩でもかなり上位に入るだろう大展望です。

多少無理してでも山頂まで登って、その眺めを確かめてくださいね。

ギャラリー

今回の山行も残すピークは日の出山のみですが、時刻は午後14時。速やかに移動していきます。

今回の山行も残すピークは日の出山のみですが、時刻は午後14時。速やかに移動していきます。

石階段を降っていくと

石階段を降っていくと

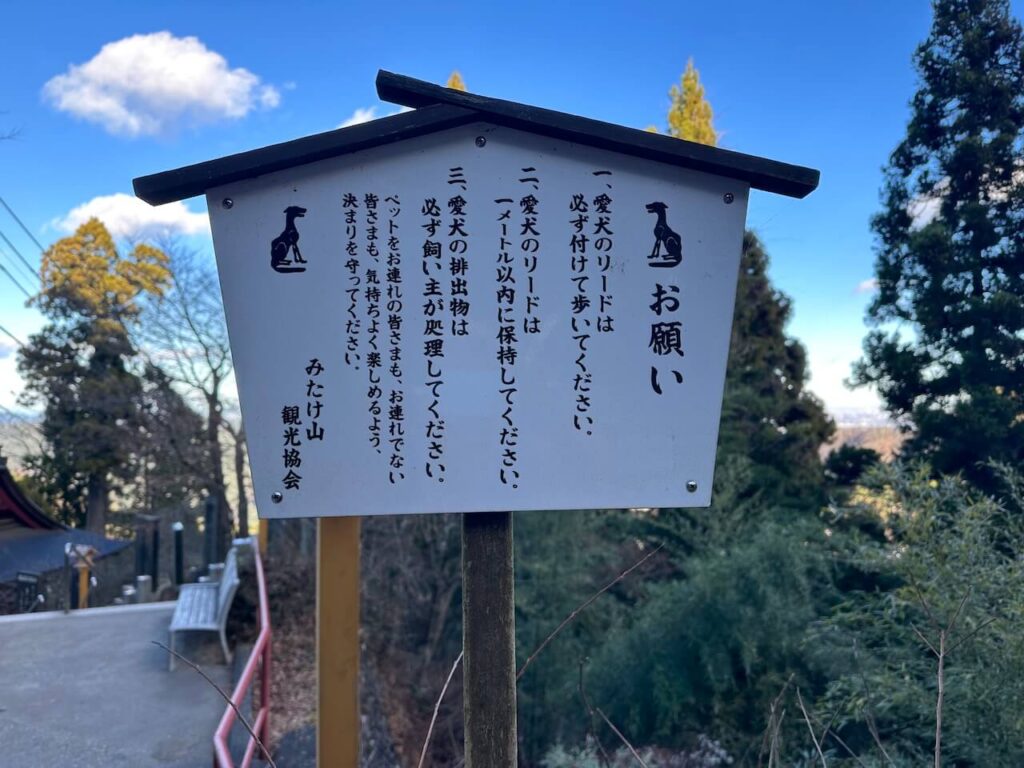

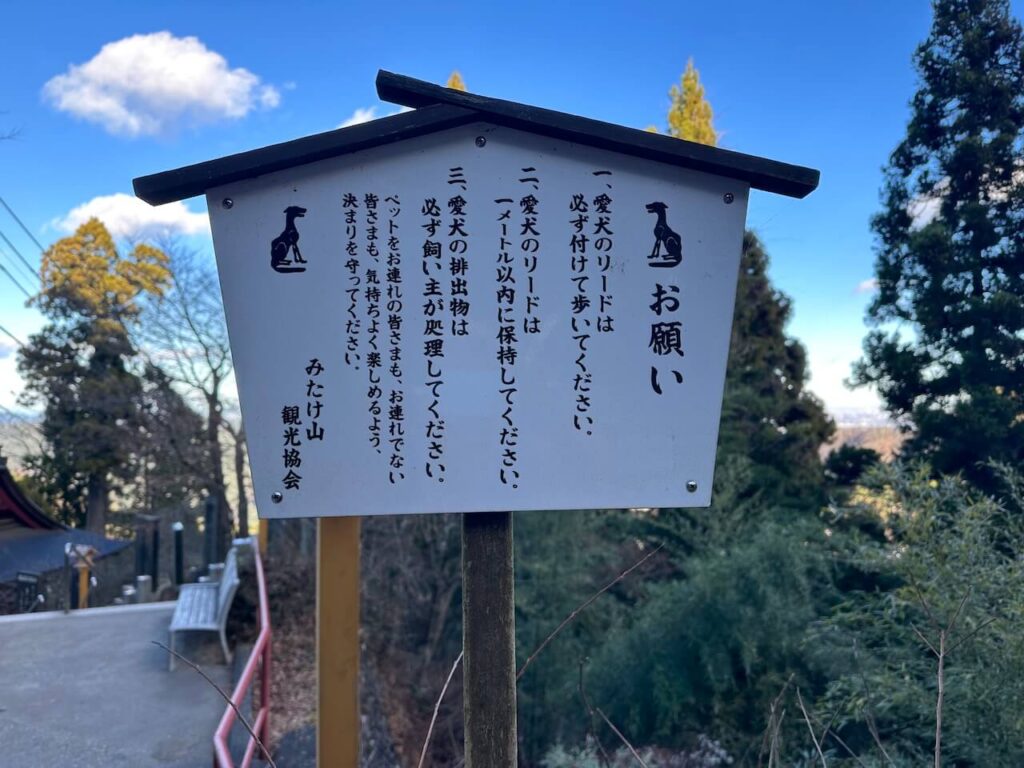

さすがお犬様の神社と思わせる案内が立ってました。実際、愛犬と来られる方多い場所でもあります。

さすがお犬様の神社と思わせる案内が立ってました。実際、愛犬と来られる方多い場所でもあります。

石階段を降りると、立派な赤門があって

石階段を降りると、立派な赤門があって

その先は短い門前町になっています。

その先は短い門前町になっています。

ここの天空風呂がとても気になります。いつか泊まりたいなあ。

ここの天空風呂がとても気になります。いつか泊まりたいなあ。

昭和の雰囲気いっぱいの売店が並んでます。なんかモモンガのぬいぐるみ率が高い気がするんですけど、このあたりはモモンガ推しなんでしょうかね。

昭和の雰囲気いっぱいの売店が並んでます。なんかモモンガのぬいぐるみ率が高い気がするんですけど、このあたりはモモンガ推しなんでしょうかね。

門前町の行き止まりまできたら、右路地に入ります。

門前町の行き止まりまできたら、右路地に入ります。

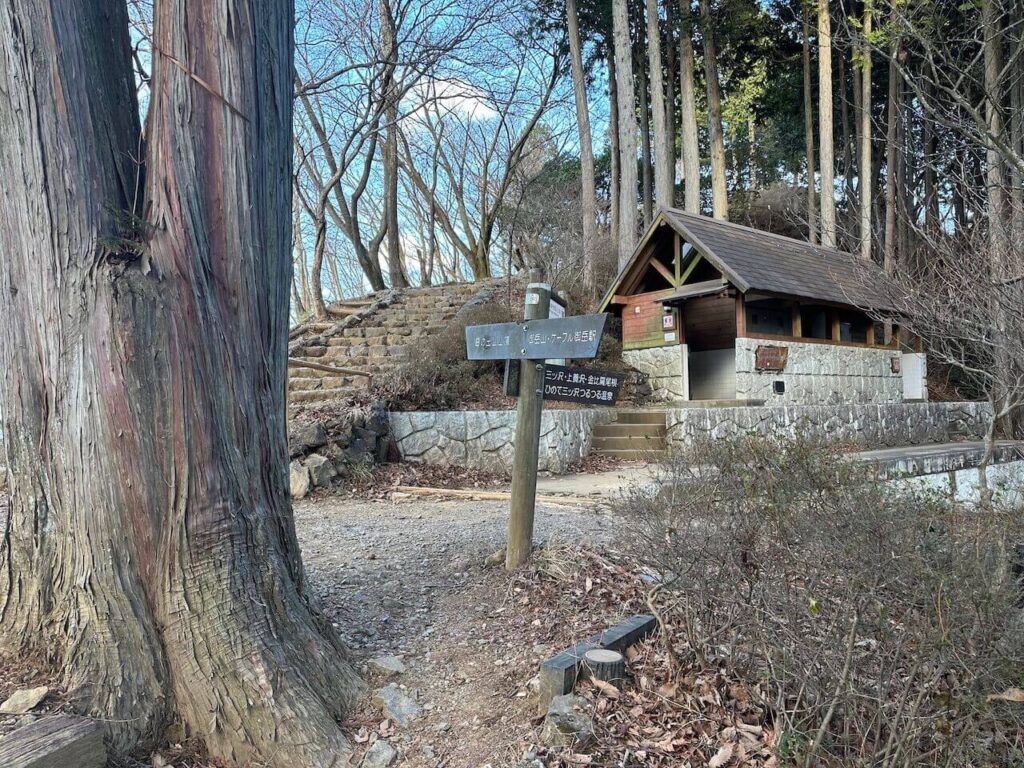

ググッと降ると、日の出山の案内があるので、それに沿って進んでいきます。

ググッと降ると、日の出山の案内があるので、それに沿って進んでいきます。

このあたりは宿坊町のようで、玄関に「〇〇御一行様」とか張り出されている家もありました。なんかの番組で見ましたが、あの張り出しがプライベート侵害に当たるとかで、海外旅行者には不評なんですって。文化の壁、なかなか高いです。

このあたりは宿坊町のようで、玄関に「〇〇御一行様」とか張り出されている家もありました。なんかの番組で見ましたが、あの張り出しがプライベート侵害に当たるとかで、海外旅行者には不評なんですって。文化の壁、なかなか高いです。

集落を過ぎると、山道に入ります。平坦なのでぐんぐん進める区間です。

集落を過ぎると、山道に入ります。平坦なのでぐんぐん進める区間です。

そして、鳥居を潜ったあたりから日の出山のテリトリーに変わって、登りの階段に移り変わっていきます。

そして、鳥居を潜ったあたりから日の出山のテリトリーに変わって、登りの階段に移り変わっていきます。

山頂を巻くトラバース道もありますが、結構アップダウンがあるので、労力はあんまり変わりません。山頂からの眺めも良いので、巻かずに登り切ってしまう方が良いでしょう。

山頂を巻くトラバース道もありますが、結構アップダウンがあるので、労力はあんまり変わりません。山頂からの眺めも良いので、巻かずに登り切ってしまう方が良いでしょう。

山頂まで、段差がでかい階段が続きます。ゆっくり、ゆっくり登ると良いです。

山頂まで、段差がでかい階段が続きます。ゆっくり、ゆっくり登ると良いです。

30分ほど階段を登っていくと、東雲山荘が見えてきました。この建物が見えてきたら山頂まで、あと僅かといったところです。

30分ほど階段を登っていくと、東雲山荘が見えてきました。この建物が見えてきたら山頂まで、あと僅かといったところです。

山頂直下のおトイレです。偶に閉鎖されているので、あんまり当てにはしない方が良いです。なお、ここからも山頂を巻けますが、5分も登ればてっぺんなので、無理矢理にでも登っちゃってください。

山頂直下のおトイレです。偶に閉鎖されているので、あんまり当てにはしない方が良いです。なお、ここからも山頂を巻けますが、5分も登ればてっぺんなので、無理矢理にでも登っちゃってください。

ラストの石階段を登ると

ラストの石階段を登ると

日の出山山頂に到着です。東家の奥に関東平野が広がって、かなり気持ち良いです。

日の出山山頂に到着です。東家の奥に関東平野が広がって、かなり気持ち良いです。

東家の足元には、階段上のベンチが多数備え付けられていて、休憩するのにも適しています。特に昼時には多くの方がここで昼ごはんを作り始めるので、かなりの確率で飯テロエリアになります。空腹時に訪れる際は、ご注意くださいね。

東家の足元には、階段上のベンチが多数備え付けられていて、休憩するのにも適しています。特に昼時には多くの方がここで昼ごはんを作り始めるので、かなりの確率で飯テロエリアになります。空腹時に訪れる際は、ご注意くださいね。

夕暮れまで眺めていたいところですが、暗闇の中を下山するのはおっかないので、良い塩梅のところで切り上げて下山することにします。

夕暮れまで眺めていたいところですが、暗闇の中を下山するのはおっかないので、良い塩梅のところで切り上げて下山することにします。

日の出山〜つるつる温泉停留所

日の出山での絶景を楽しんだら、つるつる温泉方面に下っていきます。

山頂からの降り口がかなり急な石階段になっているので、転げ落ちないように注意して降ってください。

その後は、細かなステップの木の階段が続きます。

リズムを掴むまでは一段ずつ降ると良いですが、慣れてきたら二段飛ばしに降るとスピードが出て気持ちよく降れます。

リズムよく階段を降っていくと、その後は、降り一辺倒の坂を降りていくことになります。

永遠降りだけなので、膝への負担が結構あります。

下手足にならないように、膝のクッションを効かせながら淡々と降りるようにしてください。

1時間ほど下っていくと、登山口が見えてきますが、ここからの車道の降りも結構長いので、ここで油断して膝を痛めないようにしましょう。

路線バスの通る大通りまで降ったら、登りに転じます。

疲れている足腰にはなかなか応えますが、最後のひと登り、一気に登り切ってフィニッシュを決めてくださいね。

ギャラリー

つるつる温泉方面へは、この急な階段を降っていくことになります。最初だけですが、ちょっと緊張します。

つるつる温泉方面へは、この急な階段を降っていくことになります。最初だけですが、ちょっと緊張します。

急階段を降ると、今度は、細かい段差の階段が続きます。一段ずつ降ると疲れるので、慣れてきたら二段飛ばしで降ってしまいましょう。

急階段を降ると、今度は、細かい段差の階段が続きます。一段ずつ降ると疲れるので、慣れてきたら二段飛ばしで降ってしまいましょう。

階段を降り切ると、一般的な山道になります。

階段を降り切ると、一般的な山道になります。

途中に、クロモ上という名前の見晴台がありました。

途中に、クロモ上という名前の見晴台がありました。

ここからも都心部のビル街がよく見えます。

ここからも都心部のビル街がよく見えます。

多分どこかにスカイツリーが立っているんでしょうが、私の老眼じゃもう見えないですね。若いコたちは頑張って探してみてね。

多分どこかにスカイツリーが立っているんでしょうが、私の老眼じゃもう見えないですね。若いコたちは頑張って探してみてね。

見晴台から少し降ると、今度は今朝歩いていた馬頭刈尾根が見えました。

見晴台から少し降ると、今度は今朝歩いていた馬頭刈尾根が見えました。

展望に恵まれたのはここまで、後は、森林地帯を降っていくことになります。

展望に恵まれたのはここまで、後は、森林地帯を降っていくことになります。

顎掛岩がありました。御岳山から日の出山に掛けては、日本武尊に関するものが多いですね。

顎掛岩がありました。御岳山から日の出山に掛けては、日本武尊に関するものが多いですね。

ここからは薄暗い九十九坂を降ります。iPhoneで写すと明るさ補正でくっきりみえますが、実際には視界がぼんやりし始めています。

ここからは薄暗い九十九坂を降ります。iPhoneで写すと明るさ補正でくっきりみえますが、実際には視界がぼんやりし始めています。

ちょっとした崩壊地を通過して30分ほどタラタラと降ると

ちょっとした崩壊地を通過して30分ほどタラタラと降ると

林道が見えてきました。

林道が見えてきました。

古い神社にご挨拶をしたら

古い神社にご挨拶をしたら

滝本の登山口に到着です。

滝本の登山口に到着です。

鉄細工のカエルさん。10年前からありますが、まだまだ健在ですね。

鉄細工のカエルさん。10年前からありますが、まだまだ健在ですね。

登山口に立つ小屋は、滝本庵という名前になってました。中にはいろんな作品が並べられていました。

登山口に立つ小屋は、滝本庵という名前になってました。中にはいろんな作品が並べられていました。

ここから、30分ほどの車道歩きになります。

ここから、30分ほどの車道歩きになります。

ロッヂ村を通過して

ロッヂ村を通過して

集落が見えてきたところで

集落が見えてきたところで

大通りを左折します。

大通りを左折します。

ここから5分ほど登り坂を登ると

ここから5分ほど登り坂を登ると

つるつる温泉の特徴的な建物が見えてきて

つるつる温泉の特徴的な建物が見えてきて

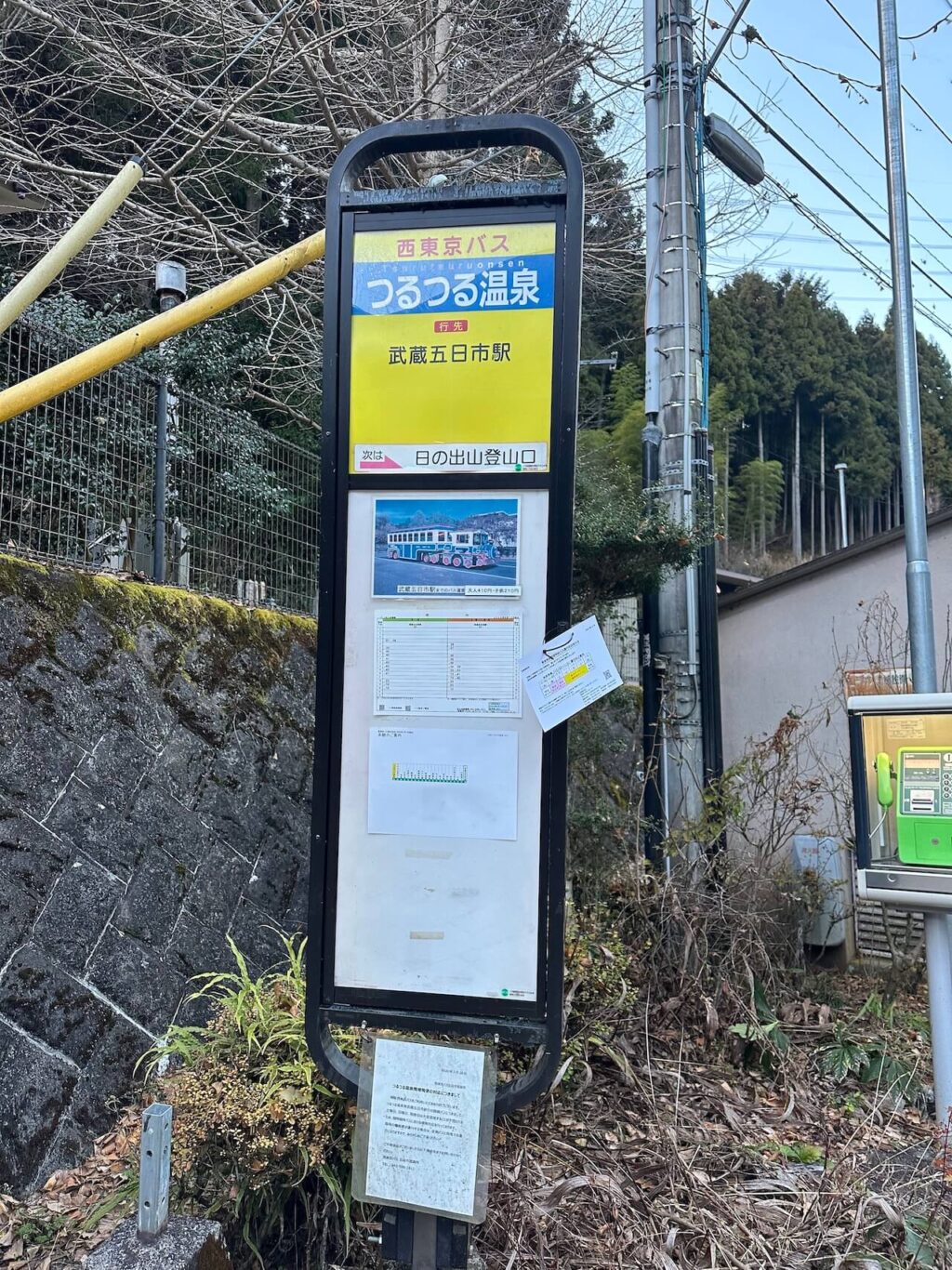

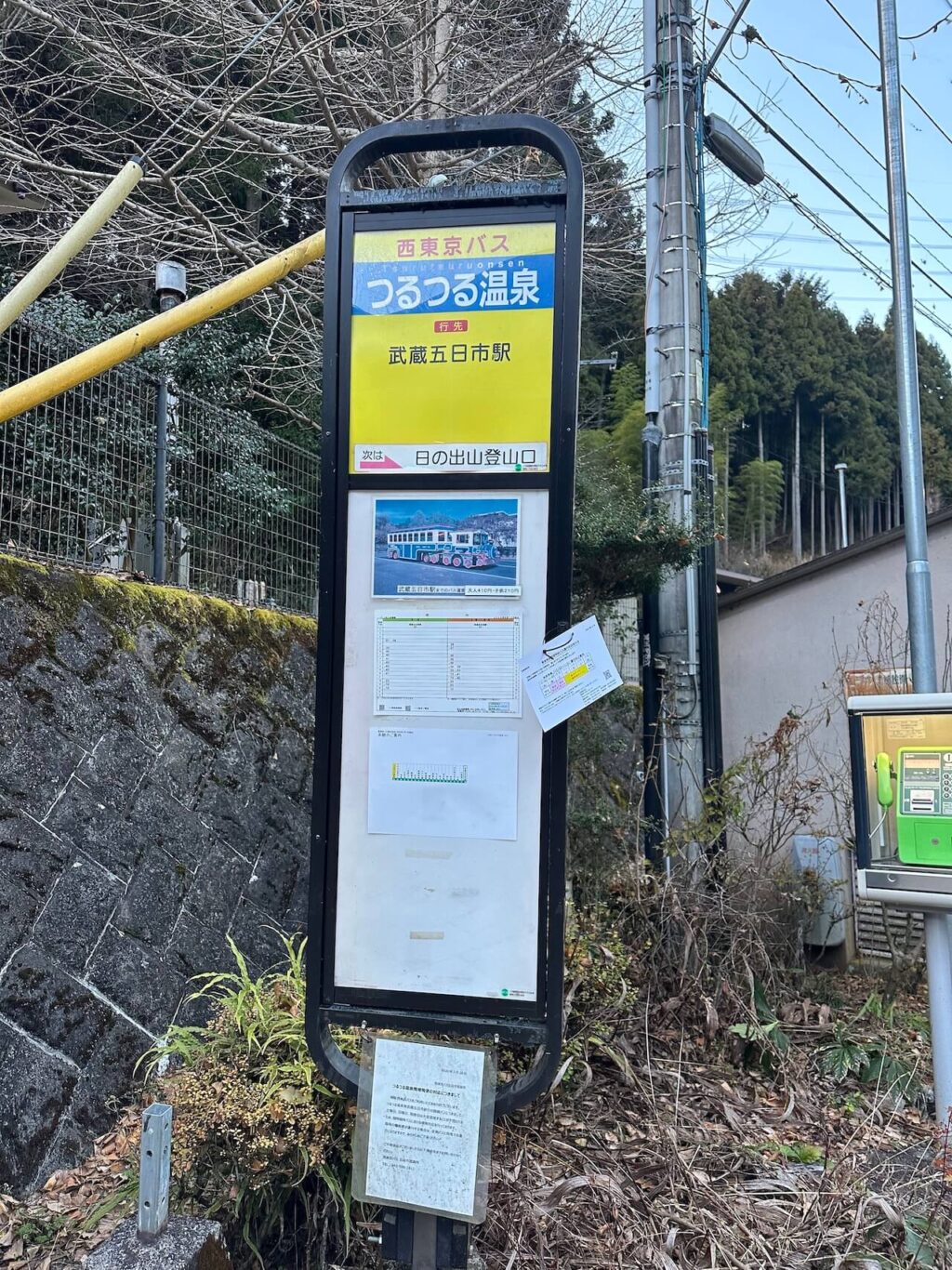

つるつる温泉に到着です。バス停は施設の目の前にあるので、お風呂入ってすぐに帰れるのはとても助かります。

つるつる温泉に到着です。バス停は施設の目の前にあるので、お風呂入ってすぐに帰れるのはとても助かります。

おまけ

今回のお風呂は、ゴール地点となった「つるつる温泉」です。

この施設は、玄関が路線バスの停留所になっていて夜の20時まで運行しているので、かなりゆっくりお風呂を楽しめるのが嬉しいところです。

入館料は、日出町民以外は3時間860円ですが、回数券を購入しておけばもう少しお安く利用できます。

そして、施設が大きくお風呂に入るときも、寛いで過ごすときもゆったりと出来るのでとても居心地よく過ごせます。

むしろ、内風呂が広すぎて、冬場は体を洗う時に超寒いのが難点ではありますが、冬場だけのデメリットなので、そこはガマンですね。

この日も、名前の通りpH10.0のアルカリ性高いヌルヌルなお湯に浸かって10年若返って帰ってきました。

「つるつる温泉」については、次の記事で詳しくまとめてます。興味ありましたら合わせて読んでいってくださいね。

山のブログ

登山後温泉|重ねて入れば若返るらしい「生涯青春の湯 つるつる温泉」の紹介です | 山のブログ

人生百年時代、50代は人生の折り返し地点でまだまだ若いとか言われますが、実際にその年代になってくると、お肌はカサついて足腰は弱くなるし、だいぶ物覚えも悪くなってき…

ギャラリー

この日は、つるつる温泉で10年若返って帰ることにしました。

この日は、つるつる温泉で10年若返って帰ることにしました。

入り口脇には、靴洗い場があるので、山行の泥はここで落として行くとよいですよ。

入り口脇には、靴洗い場があるので、山行の泥はここで落として行くとよいですよ。

お風呂でゆっくりさっぱりしたらすっかり暗くなってしまいましたので、後は寄り道せずに帰ることにします。お疲れ様でした。

お風呂でゆっくりさっぱりしたらすっかり暗くなってしまいましたので、後は寄り道せずに帰ることにします。お疲れ様でした。

まとめ

コロナ復帰第一弾に登った奥多摩の大岳山、御岳山、日の出山の様子でした。

奥多摩の山というと、雲取山や三頭山が有名ですが、大岳山から続く、今回の三座も魅力的な里山です。

それぞれ交通の便は良いし、下山後の温泉にも恵まれているので対象の三山を縦走するルートは、結構人気が高いです。

そして、それら山からは外れますが馬頭刈尾根の登りルートも、展望に優れた骨のある良ルートになっています。

両方繋げてガッツリ登るのはもちろん、それぞれ分けて楽しむのも良いかと思いますので、是非、一度足を運んでみてくださいね。

冬の時期は、木々の葉が落ちて視界が広がるので更におすすめですよ。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント