今年はちゃんと梅の花を見ていないことに気がついたので、都心からほど近い高尾で梅林散策をしてきました。

ちょっと満開までは後数日かかりそうでしたが、要所、要所では十分に楽しめる状況の中お散歩することできました。

今回は、そんな高尾梅郷(たかおばいごう)でのお花見風景をまとめてます。

後半は、ついでに歩いた陣馬山の様子も書いてますので、梅花のお花見と山遊びを一緒に楽しめる場所をお探しだったら、いい感じな内容になっているかと思います。

是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2023/3/4

天候:晴れ

エリア:高尾山エリア

コース概要:

JR中央線「高尾駅」〜遊歩道梅林〜関所梅林〜荒井梅林〜天神梅林〜湯の花梅林〜するさし梅林〜木下沢梅林〜小仏梅林〜景信山〜堂所山〜陣馬山〜JR中央線「藤野駅」

難易度:体力☆☆☆、技術☆、危険☆

交通機関:

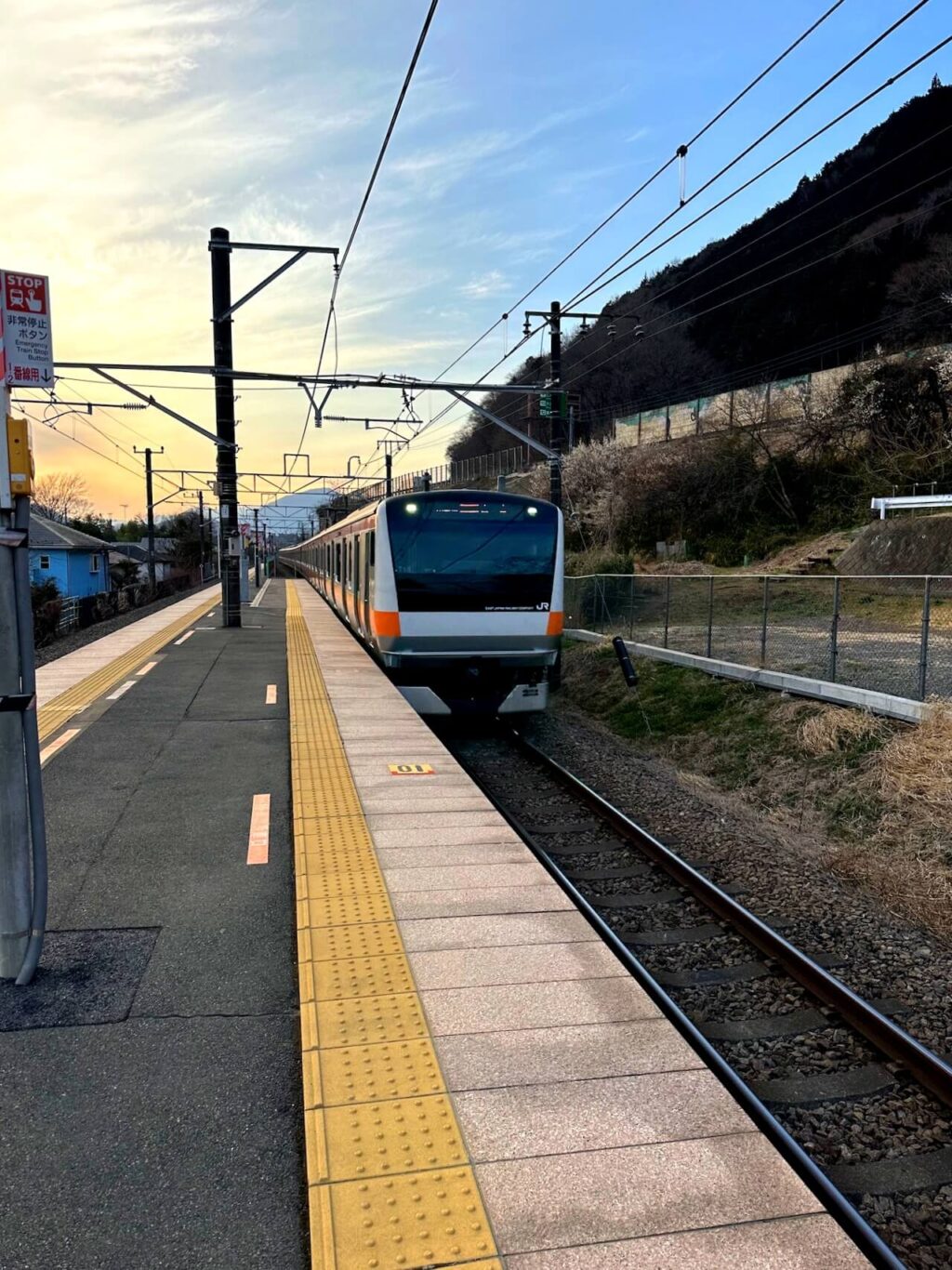

(往)JR中線線「高尾駅」からスタート

(帰)JR中央線「藤野駅」から帰路へ

概要

高尾梅郷(たかおばいごう)

「高尾梅郷」は、JR中央線「高尾駅」北口から出ている「小仏停留所」行きのバスの路線上に点在している梅林たちを束ねたエリアの総称です。

エリア内には以下の8つの梅林があり、総数にすると1万本の梅の木があると言われています。

- 遊歩道梅林(ゆうほどうばいりん)

- 関所梅林(せきしょばいりん)

- 天神梅林(てんじんばいりん)

- 荒井梅林(あらいばいりん)

- 湯の花梅林(ゆのはなばいりん)

- するさし梅林(するさしばいりん)

- 木下沢梅林(こげさわばいりん)

- 小仏梅林(こぼとけばいりん)

この中での一番人気は木下沢梅林で、敷地内には上中下と三段になった遊歩道が設置されていて、そぞろ歩きしながら総本数1,200本と言われる紅白の梅の花を楽しむことができます。

なお、この木下沢梅林は特別開放期間中しか立ち入ることができません。

普段は高い柵で閉鎖されていますので、ご注意ください。

また、わたし的に気に入った場所として荒井梅林もお勧めな場所です。

ここは、中央自動車道の高架下にある小高い丘になっていて、JR中央線やその周囲の村落の様子を見下ろしつつお花見が楽しめます。タイミングがよければ電車と梅の花を合わせて撮影もできそうな感じがしました。

「高尾駅」から「小仏停留所」まで2時間程度で散策できたので、高尾山に遊びに来たついでに立ち寄ってみるというのが良いかなと思います。

関連リンク

各梅林へのアクセス方法や開花情報は、八王子公式HPに掲載されています。URLを貼っておきますので、お散歩に訪れるときにご活用ください。

景信山(かげのぶやま)

「景信山」は、東京都八王子市と神奈川県相模原市の境にある標高727.1mの里山です。

人の名前のような山名から、戦国時代にこの場所を守っていた横地景信という武将の名前から採ったなどの説があります。

山頂に、景信小屋という茶屋があり、たくさんの椅子が設置されていて休憩するのに適しています。

しかしながら、富士山への眺望の他、関東平野を一望できる素晴らしい眺めである点や、最寄りのバス停「小仏停留所」からコースタイム1時間で登れてしまう点から、お昼時になると展望の良い場所はほぼ埋まってしまうくらい人気のスポットになっています。

関連リンク

登山ルートを記したハイキングマップが、八王子公式HPに掲載されています。URLを貼っておきますので、山行のプランニングにお役立てください。

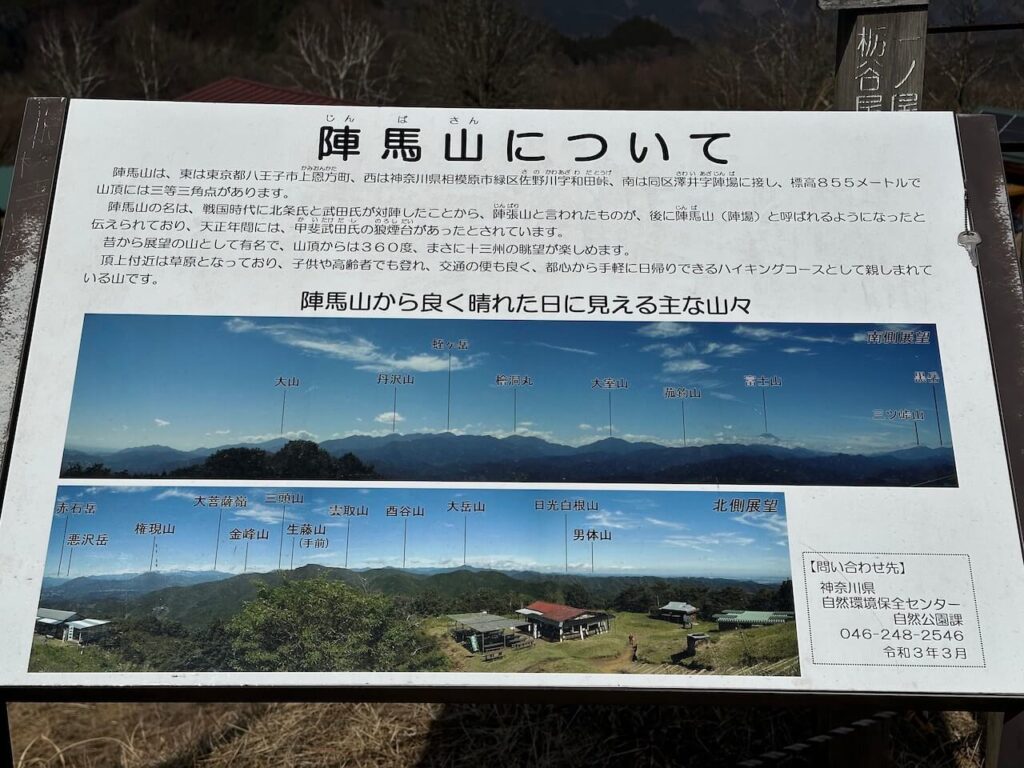

陣馬山(じんばさん)

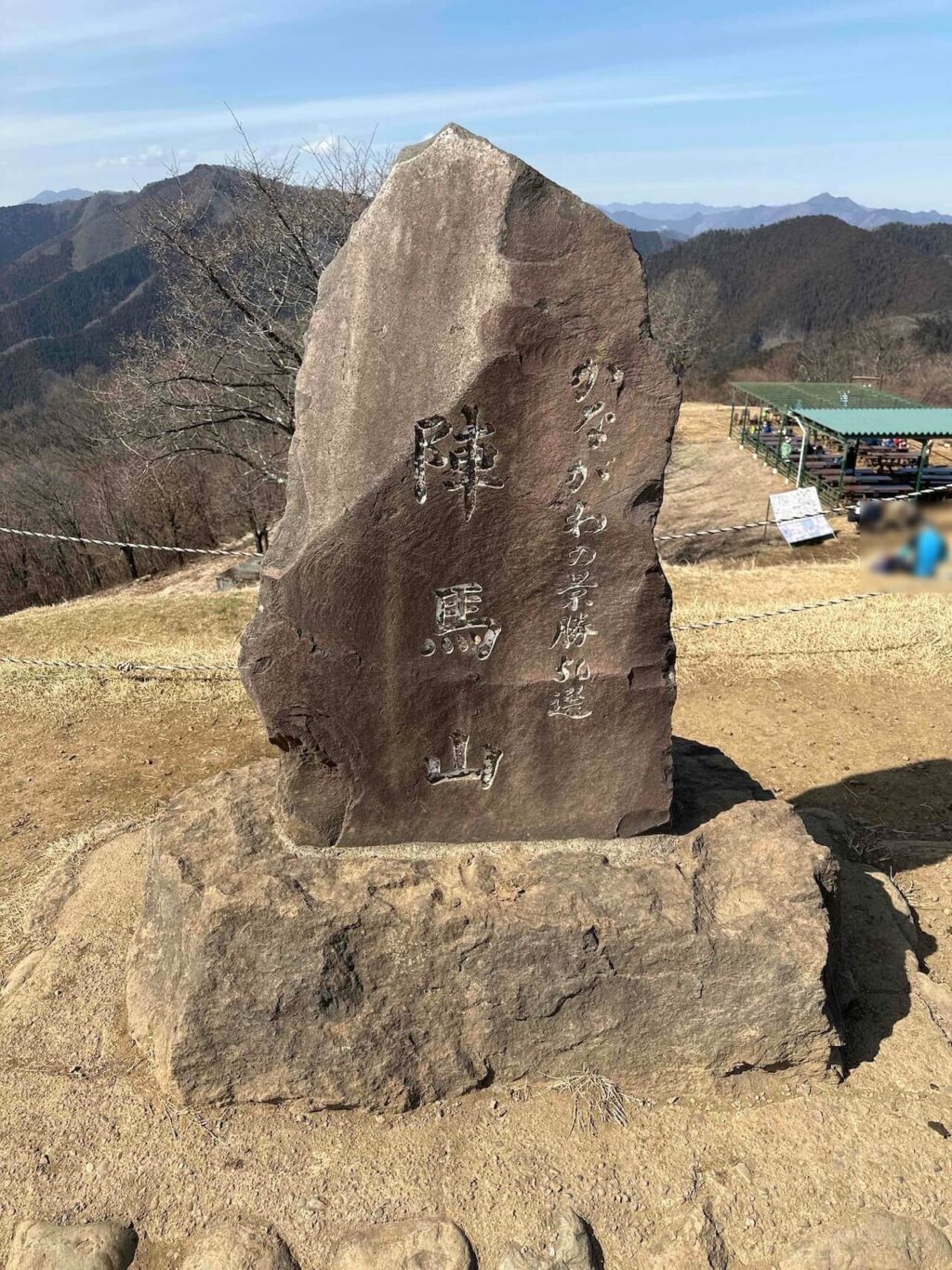

「陣馬山」は、東京都八王子市と神奈川県相模原市の境にある標高854.8mの里山です。

戦国時代に武田軍が陣を張った場所だったことで、このような名前になったという由来があります。

山頂から360度の大パノラマを満喫できるということで、都内でも人気のあるピークの一つとなっています。

また、山頂には売店やおトイレがあり、眺めを楽しみながらゆっくり滞在しやすいのも助かります。

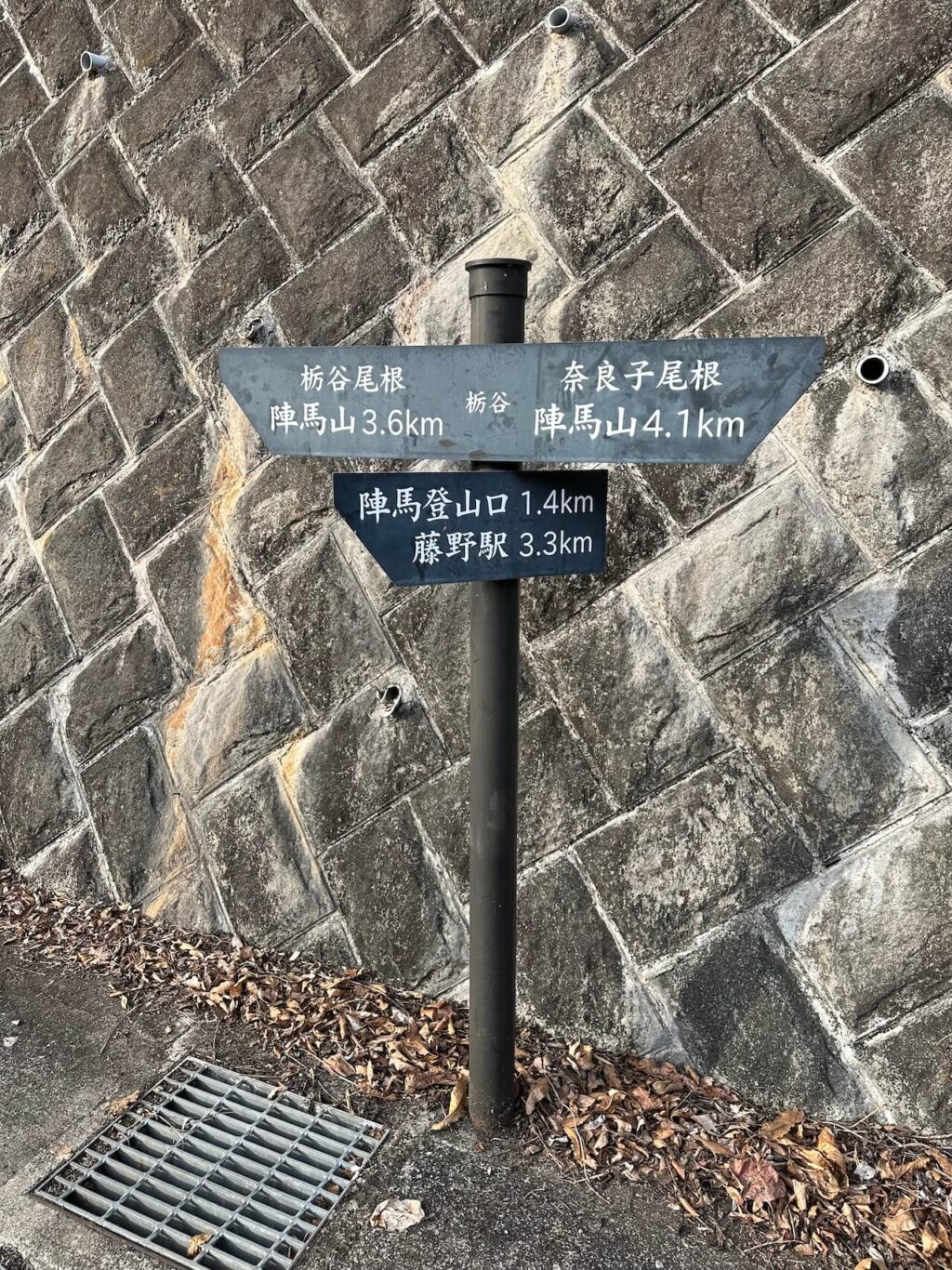

登山ルートは複数あり、代表的なものは以下の通りとなります。

- 和田尾根(わだおね)ルート

- 一ノ尾根(いちのおね)ルート

- 栃谷尾根(とちやおね)ルート

- 奈良子尾根(ならこおね)ルート

- 奈良本(ならもとおね)ルート

- 与瀬(よせ)ルート

- 新ハイキングルート

- 高尾山縦走ルート

お手軽に登るのには、麓まで路線バスの通っている和田尾根ルートもしくは、新ハイキングルートをつかうのが良いようです。

また、標準コースタイム4時間と距離はありますが、高尾山からの縦走ルートの人気が高く、特にトレラン勢が好んで使っているようです。

関連リンク

各登山ルートを記したハイキングマップが、藤野観光協会公式HPに掲載されています。URLを貼っておきますので、山行のプランニングにお役立てください。

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高です。

「Download file」のリンクからGPXデータとしてダウンロードできます。

ご自由にご活用ください。

最高点の標高: 861 m

最低点の標高: 170 m

累積標高(上り): 1854 m

累積標高(下り): -1804 m

総所要時間: 10:17:38

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の通りです。

- 荒井梅林

- 木下沢梅林

- 景信山山頂

- 陣馬山山頂

荒井梅林

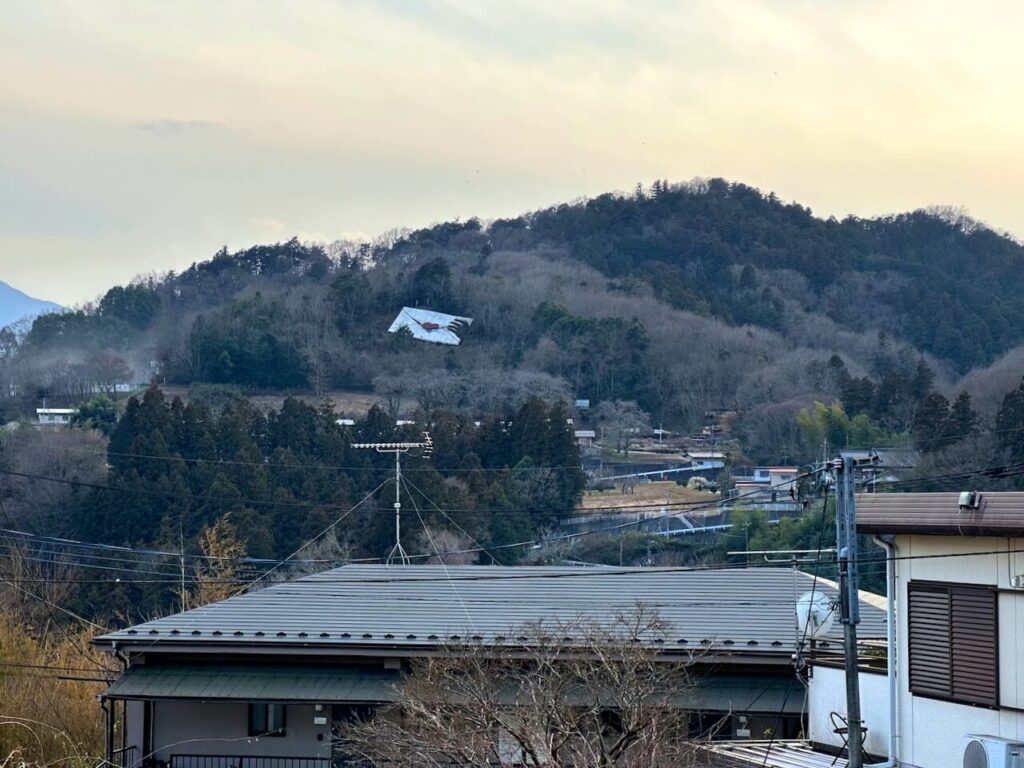

今回の山行ルート上の展望ポイントの一つ目は「荒井梅林」です。

高尾梅郷の8つある梅林の中では、見晴らしに優れた場所です。

小高い丘なだけなので関東平野が見渡せるといったことは無いのですが、足下の中央線沿線の集落や電車の行き来を眺めながら、お花見ができるので開放感はなかなかのものがあります。

また、頭上を大きな中央自動車道が走っており、見上げて眺めるのも面白いんです。

この日の梅花は5分咲きといったところで見頃まで今ひとつといったところでしたが、梅の木の本数を考えると満開の時には絶景を拝めるのではとワクワクさせてくれる場所でした。

また、機会見つけて訪れたいと思います。

ギャラリー

木下沢梅林

今回の山行ルート上の展望ポイントの二つ目は「木下沢梅林」です。

高尾梅郷の8つある梅林の中では最大規模を誇る場所となります。

上中下と三段になった遊歩道のうち、上段の梅はほぼ咲き揃ってきていて、梅の花に包まれる素敵な空間が広がっていました。

中央自動車道が真横を走っているので、ちょっと走行音が耳障りではありますが、それを補って余りある景観なので、特別開放期間には是非訪れてみてくださいね。

ギャラリー

景信山山頂

今回の山行ルート上の展望ポイントの三つ目は「景信山山頂」です。

ここからは、富士山と相模湖、そして東京市街地の様子を眺めることができます。

空気が澄んでいれば、スカイツリーやランドマークタワーも目視できるようですが、この日は暖かくガスが出ていて見分けはつきませんでしたが、東京市街地に非常に近いため、見応えある都市風景を楽しめます。

是非、名物のきのこ汁を啜りながら、この景色を眺めに訪れてみてくださいね。

ギャラリー

陣馬山山頂

今回の山行ルート上の展望ポイントの三つ目は「陣馬山山頂」です。

景信山と同様に、富士山や東京市街地への眺めに秀でた場所ですが、さらに内陸に寄っていることもあり、奥多摩や丹沢といった山地への眺めにも秀でています。

山頂は、シンボルとなっている白馬の像を中心に広い丘のようになっているので、歩き回ってそれぞれの方面を楽しむ形になるかと思います。

プランニングの際は、少し滞在時間を長く見積もっておいて、ゆっくり歩き回ることをお勧めします。

ギャラリー

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、特にありません。

強いて挙げるとすれば、梅林巡りの際に狭い車道を路線バスが行き来するので、その往来に気をつける感じでしょうか。

- 特に無し

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

山行中のコンディション

- 天候:晴れのち曇り

- 気温:0〜19℃

- 活動場所:標高0〜800m

行動時の組み合わせ

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:無し

- アウター:無し

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

停滞時の組み合わせ

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- アウター:無し

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

公共機関移動時の組み合わせ

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- アウター:薄手のフリース、ソフトシェル

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:薄手の手袋

今回は、高尾駅からスタートして午前中は街中を歩く予定だったため、最初から半袖Tシャツでのスタートとなりました。

梅林巡りの最中は運動量が少なかったので涼しいくらいでしたが、山道に入ってくると運動量が増して半袖Tシャツでも背中に汗が滲んでくる暑さとなりました。

陣馬山山頂でのお昼休憩では、汗冷えしそうだったので薄手の長袖Tシャツを合わせましたが、20℃を超える気温だったので、むしろ途中から暑く感じてました。

公共機関での移動の際は、日の出前、日の入り後で気温がグンと下がっていたので、薄手のフリースやソフトシェルを追加して移動することとなりました。

高尾周辺は、ほぼ都内と同じに考えてウェアをチョイスしてしまっても問題なさそうですね。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

ギャラリー

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、JR中央線終点「高尾駅」からスタートとしたので、「東京駅」からのアプローチは次のとおりでです。

- 「東京駅」から、JR中央線で「高尾駅」へ

今回は乗り継ぎ無しで、駅からのスタートとなりましたので、「高尾駅」でおトイレに立ち寄りました。

場所は、一番ホームの大月よりの端っこにあります。

もしくは、北口改札を出て左折した先にもあるので、気づかずに北口改札を抜けてしまったら左に折れてください。

また、左折したところにベンチが設置されているので、身支度はそのベンチをお借りすると捗ると思います。

諸々準備できたら、出発しましょう。

ギャラリー

JR中央線「高尾駅」〜遊歩道梅林

JR中央線「高尾駅」の北口をスタートしたら、まっすぐ直進して甲州街道を左に進みます。

しばらく進むと、JR中央線の高架下が見えてくるのでそのまま潜ってまっすぐ進みます。

西浅川の交差点を通過して、さらに進むことで小仏川沿岸の遊歩道が見えてきます。

「遊歩道梅林入り口」と案内が出ているので、案内に沿って遊歩道を進んでいくことで「遊歩道梅林」に到着です。

この梅林は、遊歩道に沿って梅の木が植えられているので、歩きながらのお花見を楽しんでくださいね。

ギャラリー

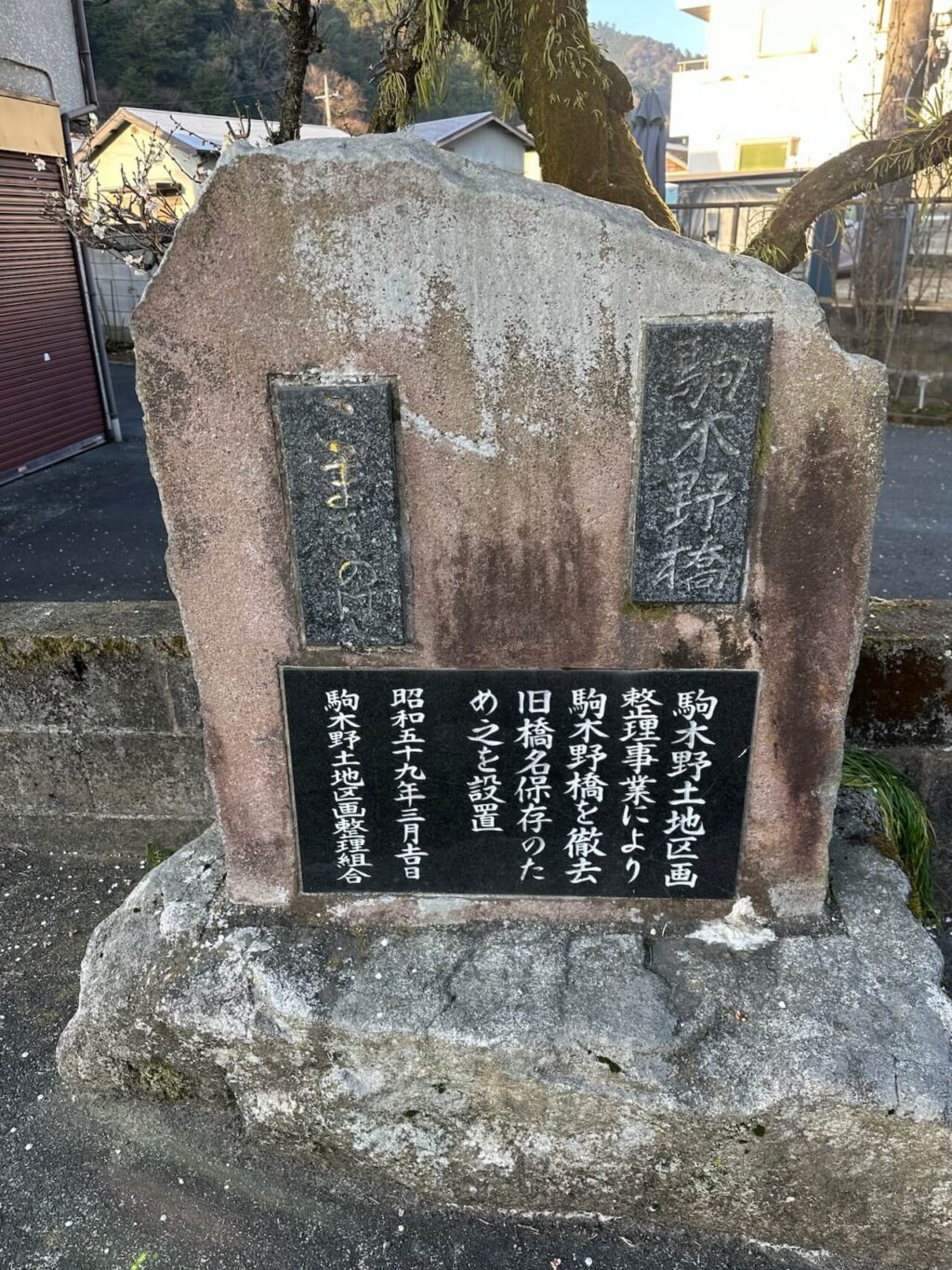

遊歩道梅林〜関所梅林

「遊歩道梅林」をそぞろ歩いていくと、前方右手に駒木野病院が見えてきます。

そこまで進んだら、右に折れて旧甲州街道まで進みます。

旧甲州街道に出ることができたら左に折れてまっすぐに進みます。

車の往来に注意しつつ10分ほど進むと小仏関所跡という説明板の立つ公園に到着します。ここが「関所梅林」となります。

公園内にはベンチが設置されているので、座ってお花見を楽しんでも良いでしょう。

ギャラリー

関所梅林〜荒井梅林

「関所梅林」を後にしたら、旧甲州街道を小仏方面へ進んでいきます。

荒井停留所が見えてきたところで、右折して中央自動車道方面に進んでいきます。

JR中央線を潜ってすぐを左折したら、道なりに丘を登っていくと「荒井梅林」に到着です。

この丘の上でからは、JR中央線を走る電車たちを見下ろして眺めることができます。

また、見上げることで中央自動車道を眺めることもできます。

残念ながら、座る場所は無いので長いするのには向いていません。

一通り眺めを楽しんだら、丘を降って「天神梅林」に進んでしまいましょう。

ギャラリー

荒井梅林〜天神梅林

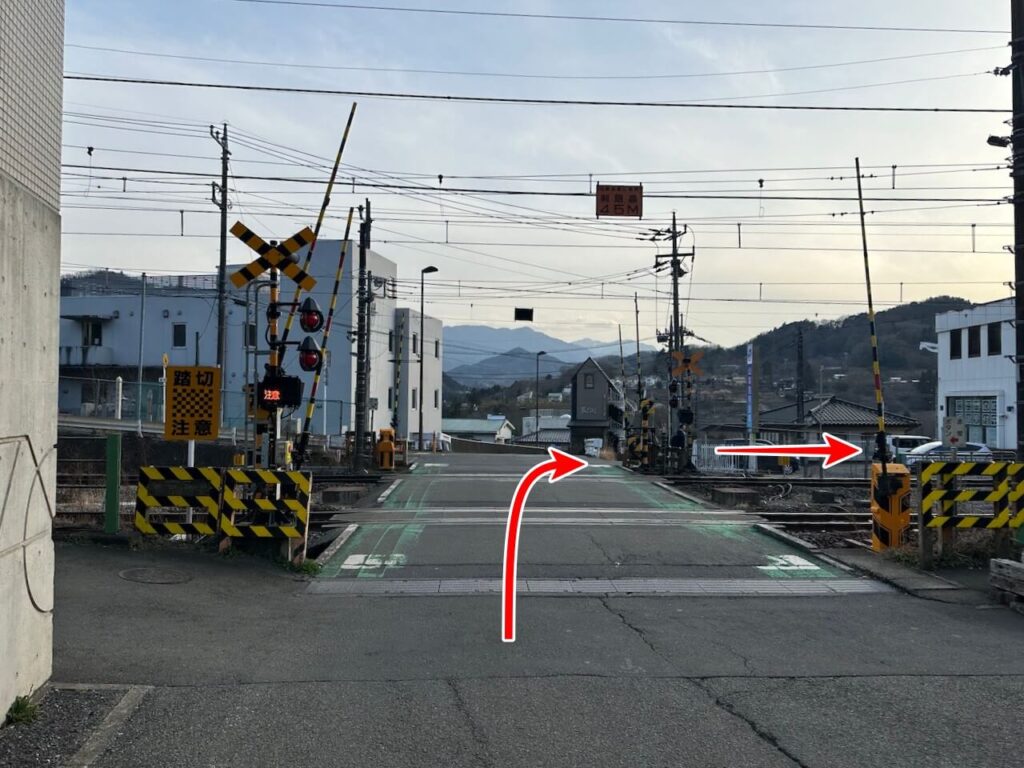

「荒井梅林」を後にして、JR中央線に架かる踏切を通過したら、旧甲州街道に戻ることができます。

そこまで戻ることができたら、「天神梅林」に進むために、一旦、東方向に戻ります。

そして、荒井停留所が見えてきたら、その少し手前にある梅郷橋を渡るとすぐの位置に「天神梅林」があります。

この梅林は、丘を登る傾斜上に位置していて、ちょっとした坂を登りながら梅を楽しむ感じになります。

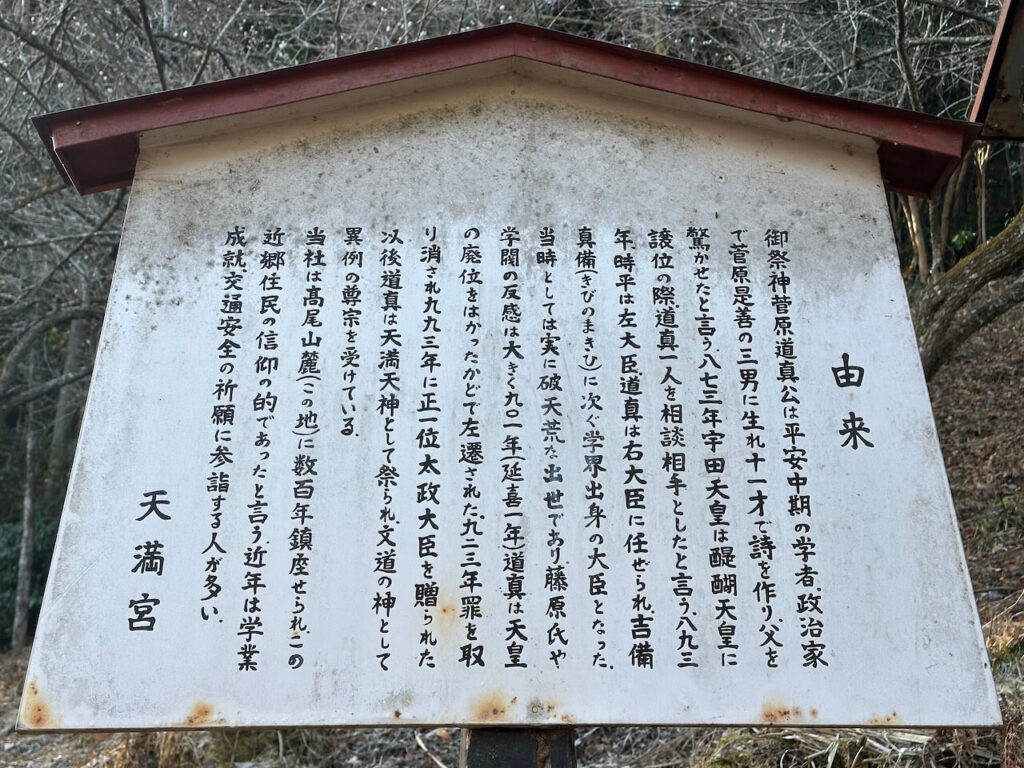

丘の上には、梅林の名前の元となっていると思われる天満宮があります。

祭られているのは、学問の神様である菅原道真公です。

頭がよくなるように、是非、ご挨拶に立ち寄っていくのが良いでしょう。

ギャラリー

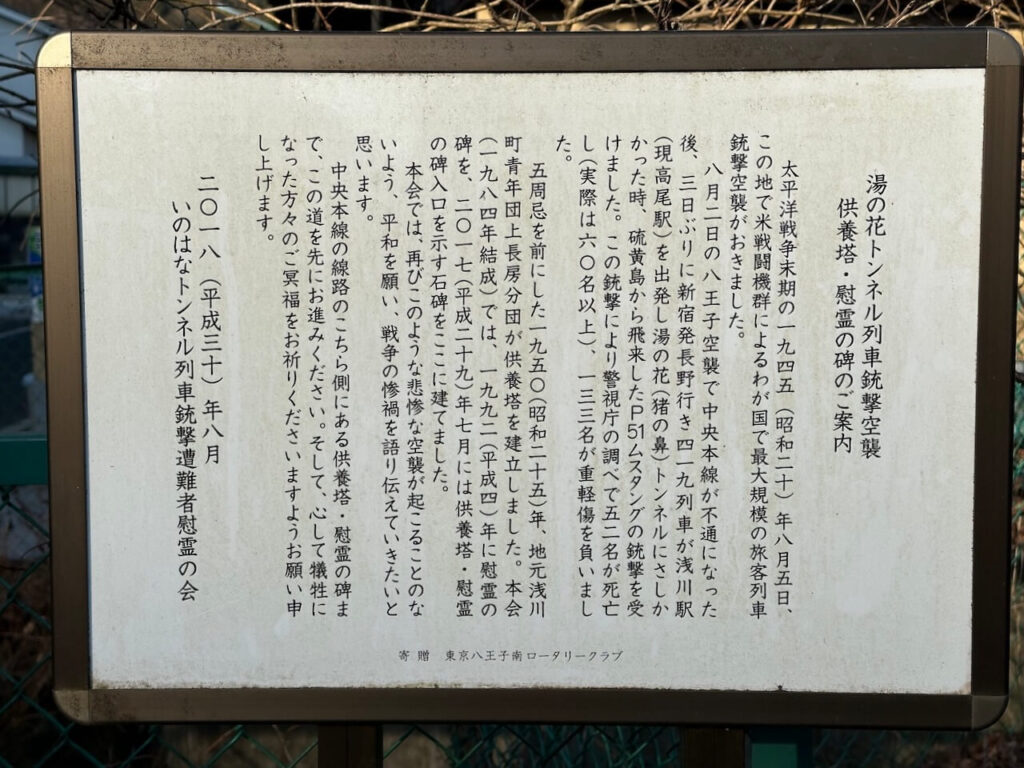

天神梅林〜湯の花梅林〜するさし梅林

「天神梅林」でお花見兼、お参りを済ませたら、旧甲州街道まで戻って、西方向へ進みます。

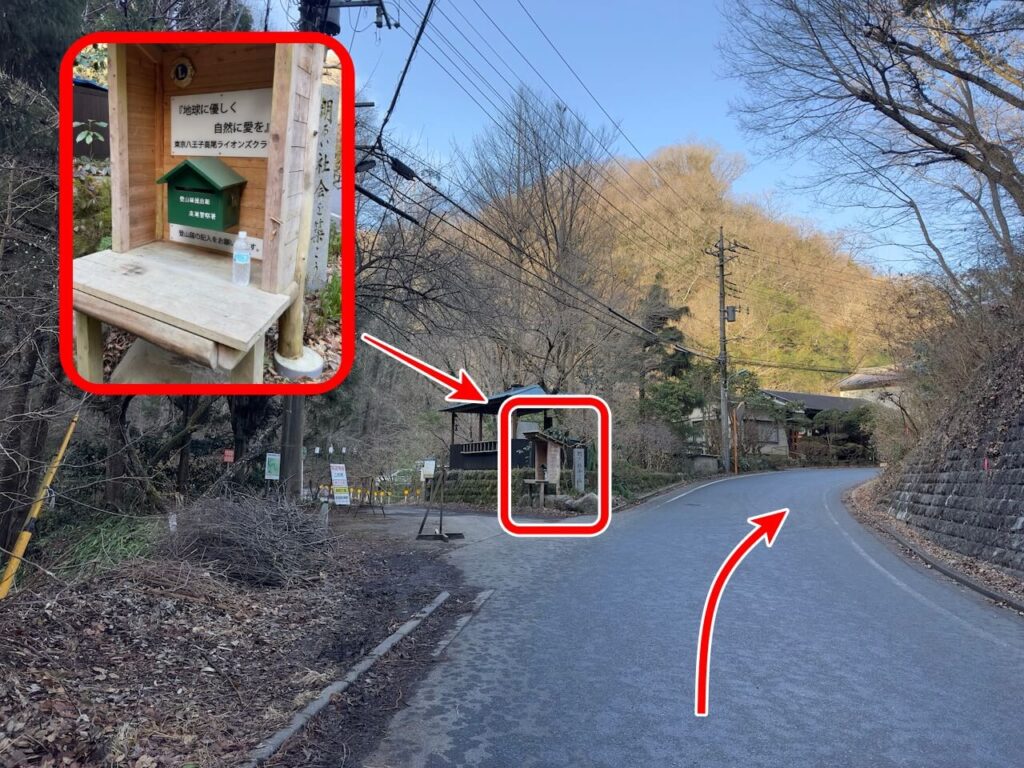

頭上に圏央道が見えてきたところで、高尾梅の郷まちの広場という案内が見えてきます。

ここは、高尾梅郷のちょうど中間地点に当たる場所で、休憩に適したベンチやおトイレが設置されています。

広場の中にも梅の木が植えられていますので、ちょっと一息入れていくのも良いでしょう。

高尾梅の郷まちの広場を通過して、旧甲州街道に沿って進んでいくと、左側に梅の木々が見えてきて「湯の花梅林」に到着です。

9時ごろ到着したのですが、時間が早すぎたのか入り口は閉まっていたので、外側から眺めるにとどめて先に進んでいきます。

そうして、10分も進むと左手にするさし橋が見えてきます。

橋を渡って右側すぐに、摺指まちの広場(するさしまちのひろば)の入り口が見えてきます。

ここの広場内が「するさし梅林」となります。

残念ながら、ここも時間が早すぎたようで入り口は閉まっていましたので、外から眺めるにとどめて先に進むことにします。

ギャラリー

するさし梅林〜木下沢梅林

「するさし梅林」を後にしたら、また旧甲州街道に戻って西へ向かいます。

自家製ドーナツののぼりが気になる、するさしのとうふ店を通過して、釣り堀を左に眺めつつ進んでいきます。

20分ほど進み、JR中央線の高架下を潜ったら、右折して道なりに登ると「木下沢梅林」の入り口に到着です。

到着したときは10時前だったためか、まだ空いておらず、周囲をタラタラと歩きながら時間を潰すこととなりましたが、本数1,200本といわれる梅林の様子は外側から眺めても、なかなか壮観で言うほど手持ち無沙汰になるようなことはありませんでした。

そうこうしているうちに、開演時間となり梅林の中を散策します。

敷地内の遊歩道は鋪道ではありませんが、しっかりと整備されているので、危なげなく歩くことができます。

上段までゆっくり鑑賞しながら登ったら、あとは中央自動車道側の車道からお暇すると無駄なく一周できるかと思います。参考にしてみてください。

ギャラリー

木下沢梅林〜小仏梅林

「木下沢梅林」を後にしたら、最後の梅林「小仏梅林」に向かいます。

向かう時に右折してきたT字路を今度は直進していきます。

小仏川沿って進むと、川沿いに梅の木が並んで見えてきます。

このあたりが「小仏梅林」となるようです。

林というほど梅の木が生い茂っているわけでも無いので、ここで良いのか不安に感じますが間違いは無いようです。

ただ、こぢんまりとはしていますが、この「小仏梅林」が高尾梅郷発祥の地になるのだそうです。

パラパラと見える梅の花を眺めながらまっすぐ進んでいくと、梅郷の終点となる小仏停留所に到着です。

お花見散策はここまでとして、ここからは更に直進して景信山へ向かうこととします。

ギャラリー

小仏梅林〜景信山

小仏停留所から「景信山」登山口に向かって進みます。

「小沸山寶珠寺」(こぼとけさんほうしゅうじ)を通過、道なりに坂を登ると右手に登山口が見えてきますので、そこから山道に入ります。

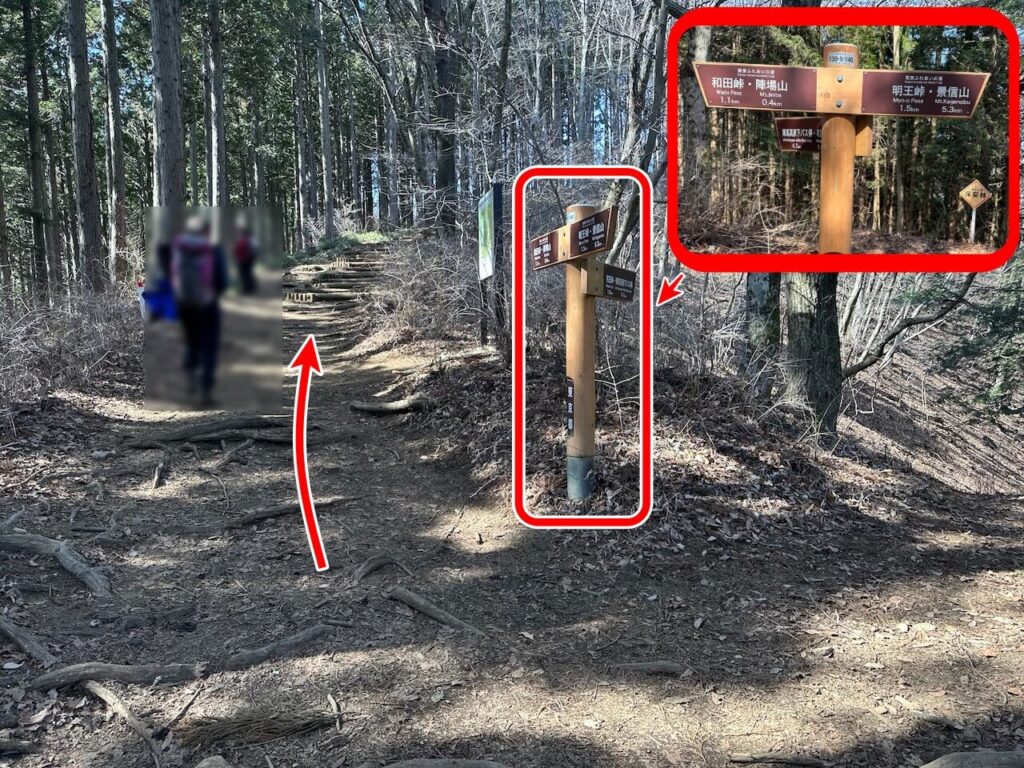

何度かの階段道をクリアしていくと、小下沢(こげさわ)との分岐地点に出ることになります。

ここを景信山方面に10分ほど登れば、「景信山」山頂に到着です。

ここからは都心の街並みがとてもよく見えるので、立ち止まって眺めを楽しんでから次に進むのが良いでしょう。

ギャラリー

景信山〜堂所山

「景信山」山頂での眺めを楽しんだら、「陣馬山」へ向けて進んでいきます。

まずは、大きく降って尾根筋に沿って進んでいきます。

ポイントポイントに巻道が設置されているので、ラクに進みたい場合は巻道を進むと良いでしょう。

しばらく進んでいくと、「堂所山」山頂に向かう分岐にぶつかるので、そちらに向かいますが、特に展望の優れたピークではありません。

疲れているようでしたら、スルーして巻道を進んでしまってください。

「堂所山」山頂にはベンチがあるので、休憩しても良いですが、陣馬山まで1時間とちょっとの距離なので、このままぶっ通しで進んでしまうことにします。

ギャラリー

堂所山〜陣馬山

「堂所山」山頂直下の急坂を降ってしばらく進むと、南側が伐採された眺めの良い尾根道に入ります。

おそらく防火帯として伐採しているのでしょう。尾根のてっぺん部分だけを伐採しているので南側の眺めはそれほどよくはありません。

それでも、明るく歩きやすい道なので気持ちよく進むことはできるかと思います。

途中で、新ハイキングルートとなる陣馬高原下バス停への分岐を通過して進んでいくと、ベンチのある賑やかな場所に出られます。

この場所が明王峠で、概ね堂所山と陣馬山の中間地点となります。

そして、ここから登りに転じて坂道を30分ほど登ることで「陣馬山」山頂に到着することができます。

「陣馬山」の山頂は、シンボルの白馬像を中心に草原のような広場になっていて、四方に展望が広がります。

多数のベンチにおトイレ、茶屋と休憩するのに絶好の場所になりますので、展望を楽しみながらゆっくり休憩を入れられるように、予めプランニングしておくと良いでしょう。

ギャラリー

陣馬山〜JR中央線「藤野駅」

「陣馬山」山頂での眺めを堪能したら、今回は栃谷尾根を降って下山することにします。

このルートは、登り返しが全く無い降り一辺倒のルートになるので、靴紐を緩めにしているようなら、少し締め直しておいた方が良いかもしれません。

そして、30分ほど降りに降ることで栃谷の集落まで降りてくることができます。

栃谷の集落には、陣馬の湯として日帰り入浴サービスをしてくれている旅館が二つありますので、時間に余裕があるなら立ち寄っていくと、山行での汚れを洗い落とすことができるでしょう。

入浴料1,000円(2023年3月現在)とお安くはありませんが、ここから藤野駅までお風呂に入れる場所は存在していないので、お財布と相談しつつ寄り道するかご検討ください。

栃谷の集落からは20分ほどで「陣馬登山口停留所」まで下山することができ、更に30分車道脇を歩いていけば、JR中央線の「藤野駅」に到着です。

「藤野駅」構外には、観光案内所があり郷土品が購入できます。

電車時間に余裕があったら、ここでお土産を物色しながら時間を潰すのも悪く無いと思います。参考にしてみてくださいね。

ギャラリー

おまけ

今回の山行では、過去一度も寄り道したことがなかった陣馬の湯を試していくことにしました。

念の為、陣馬山山頂から営業中であるか電話で確認しての訪問となります。

立ち寄ったのは、旅館陣渓園(りょかんじんけいえん)。

栃谷集落の端っこにある旅館です。

こちらのお風呂は沸かし湯で内風呂一つだけという、ちょっとこぢんまりとした浴室でしたが、家のユニットバスよりも大きな湯船にのんびり一人で浸かることができたので、まあまあ良かったのかなと思います。

ただ、これで1,000円というのは、正直、再訪は厳しいかなといったところでした。

次回訪れた際には、もう一つの旅館、陣谷温泉も試してみたいなと思います。

ギャラリー

まとめ

高尾梅郷でお花見散策をした後に、景信山から陣馬山まで縦走してきたときの様子でした。

高尾の梅林たちは、街中にありますが、結構広範囲に分散しているので、これらを通しで歩くだけでも、なかなかの良い運動となります。

反面、標高が低くて眺望を楽しむには、少々物足りなさを感じてしまうと思います。

そんなときは、陣馬山や景信山、高尾山などに登ってしまうことをお勧めします。

これら高尾界隈の里山たちであれば、下山ルートが多数あるので、自分の体力に見合ったルートをプランニングできることでしょう。

梅の花の開花時期になったら、是非、高尾界隈でお花見と登山を組み合わせた欲張りプランを楽しんでみてくださいね。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント