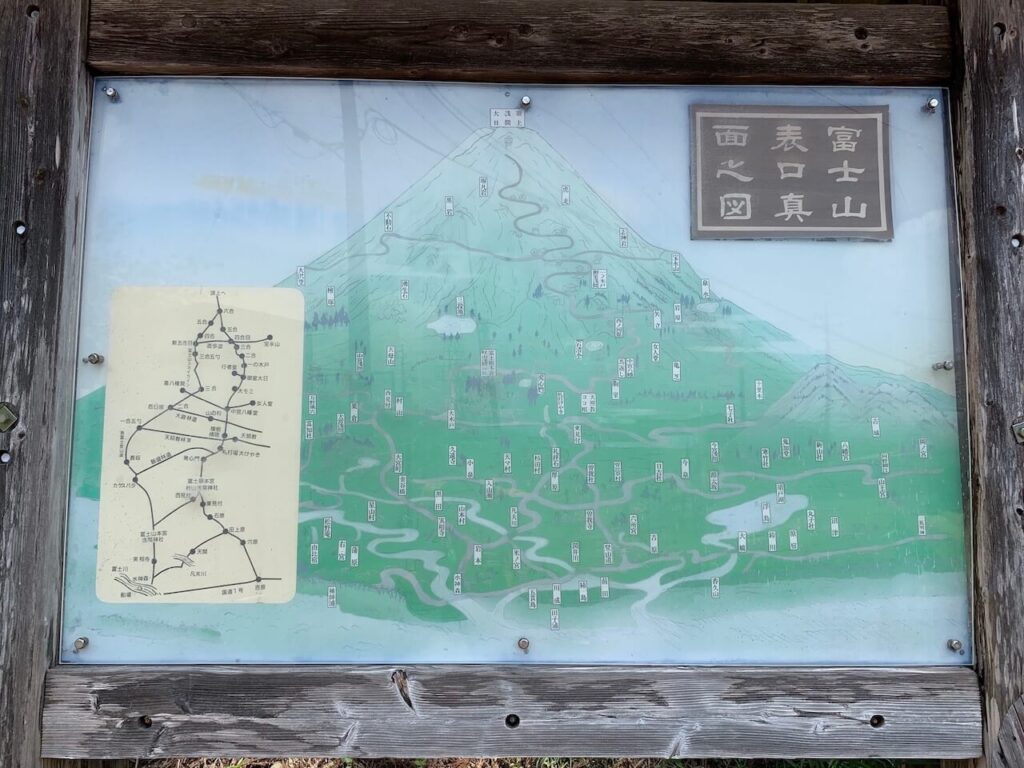

先日、水ヶ塚公園から富士宮六合目まで辿った村山口登山道。

とても整備された素敵な登山道だったので、スタート地点となる村山浅間神社から水ヶ塚公園までのルートを歩くことで、軌跡を繋げてみようと今回挑戦してきました。

ただ、ちょっと欲張ってしまって「富士山本宮浅間大社」も繋げて「大宮・村山口登山道」として歩いてみたら見事に大失敗。

途中敗退することとなりました。

それでも、初めての土地、初めての登山道を探検する楽しさを味わうことができたので、もし、あなたが知らない土地を探検することに、不安より楽しさを感じる性格だったら、結構楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。

どうぞ、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/6/4

天候:曇り

エリア:富士山エリア

コース概要:JR見延線「富士宮駅」〜富士山本宮浅間大社〜山宮浅間神社〜村山浅間神社〜馬頭観世音〜五辻〜村山浅間神社〜吉原宿〜富士塚〜JR東海道線「吉原駅」

難易度:体力☆☆☆、技術☆、危険☆☆

交通機関:

(往)JR見延線「富士宮駅」からスタート

(帰)JR東海道線「吉原駅」から帰路へ

概要

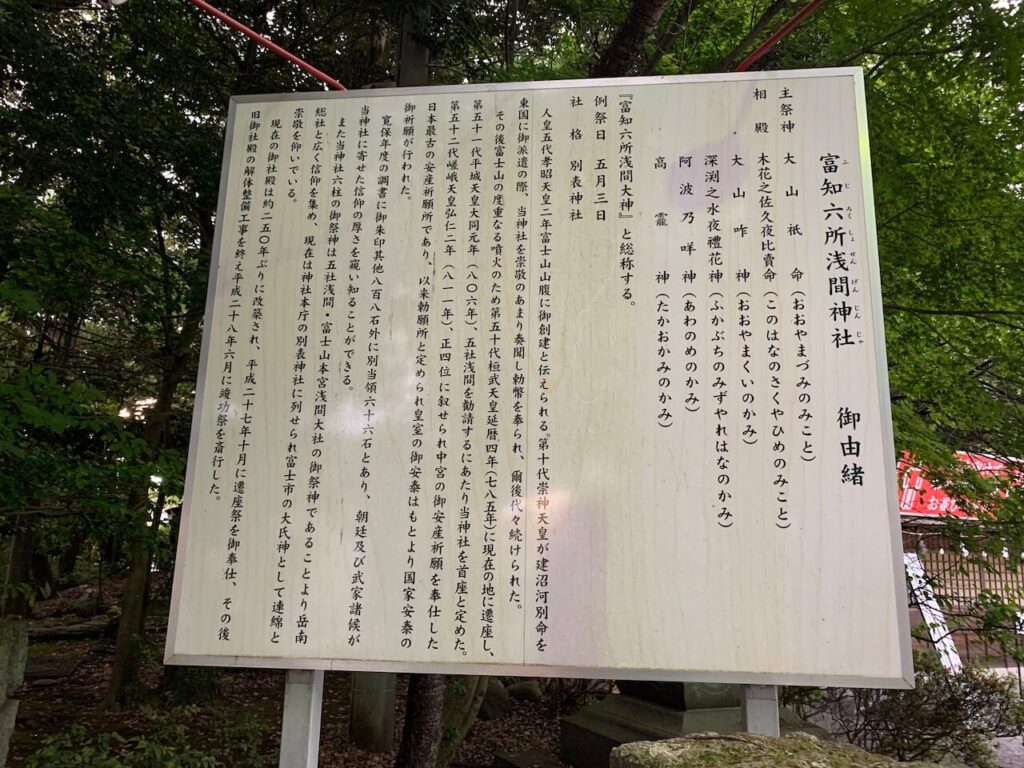

富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんじんじゃ)

「富士山本宮浅間大社」は静岡県富士宮市にある、日本全国1,300社あるといわれる浅間神社たちの総本山です。

名前に大社がつくのはここ「富士山本宮浅間大社」だけなので、わかりやすいかと思います。

富士山を御神体として、主祭神を「木花之佐久夜毘売命」(このはなさくやひめのみこと)としている点は、他の浅間神社と変わりません。

由来はおそらく浅間神社の中で最古だろうと思われる、紀元前27年。

当時、活発に火山活動を続けていた富士山を鎮めるために、第11代の垂仁天皇が、山足之地(やまあしのち)に富士神を祀ったことが起源なんだそうです。

吉田口の「北口本宮冨士浅間神社」と須山口の「須山浅間神社」は、日本武尊の東征の時期とのことなので西暦110年前後、須走口の「須走浅間神社」は西暦807年前後の創建ということなので、一つも二つも世代が違うということになります。

なお、山足之地(やまあしのち)というのは富士山の麓という意味で、特定の場所を指す用語では無いようです。

麓の適所を選んで、都度、祭事を行ったことを示してるのだとか。

この場所に社殿ができたのは、西暦806年。

日本武尊東征をきっかけに、後述する「山宮浅間神社」にあった御神体を、後に征夷大将軍となる坂上田村麻呂が遷座して現在の形となりました。

その後は、朝廷だけでなく武家社会でも尊崇を集めて、さまざまな寄進、修造などを受けて今に至っているようです。

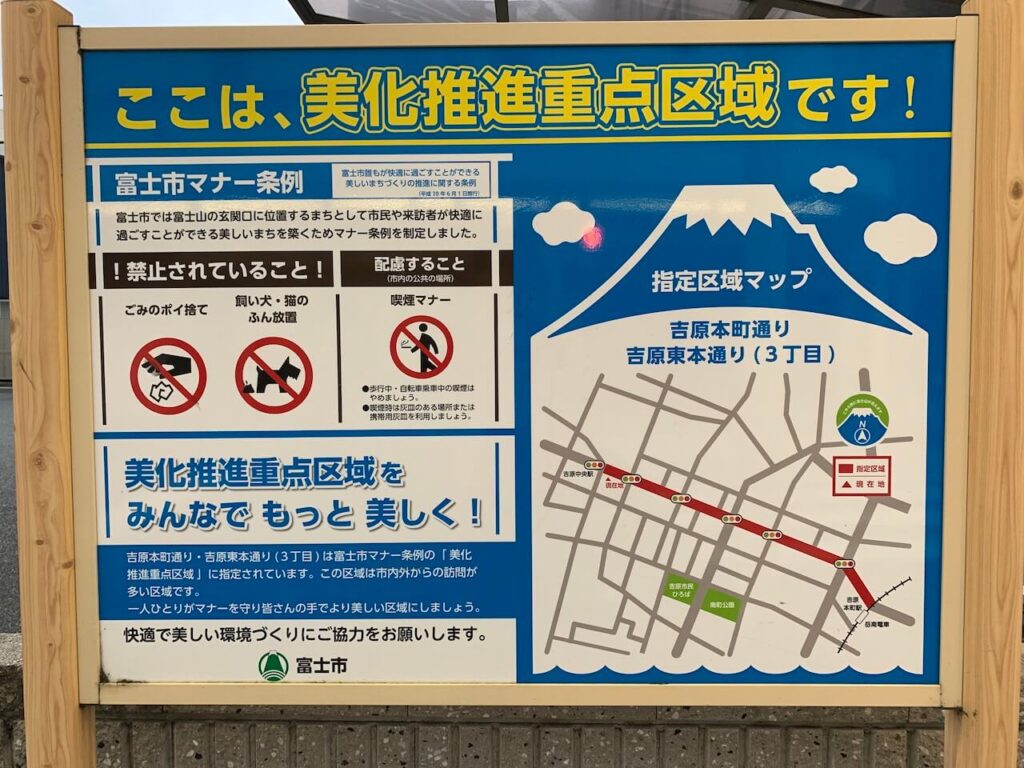

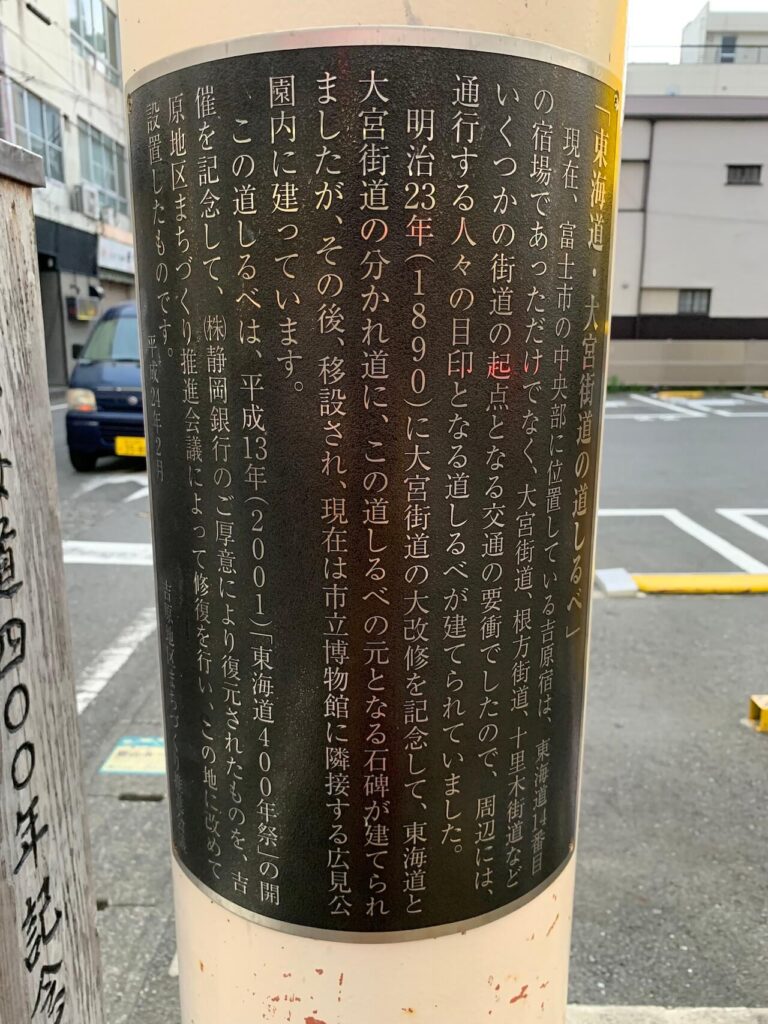

また、「大宮・村山口登山道」と呼ばれた登山道の起点ともなっており境内の「湧玉池」にて禊ぎをして、身を清めてから山に入ったと言われています。

関連リンク

「富士山本宮浅間大社」の公式サイトです。浅間大社のこともっと知りたい時には以下のURLよりご覧ください。

ギャラリー

山宮浅間神社(やまみやせんげんじんじゃ)

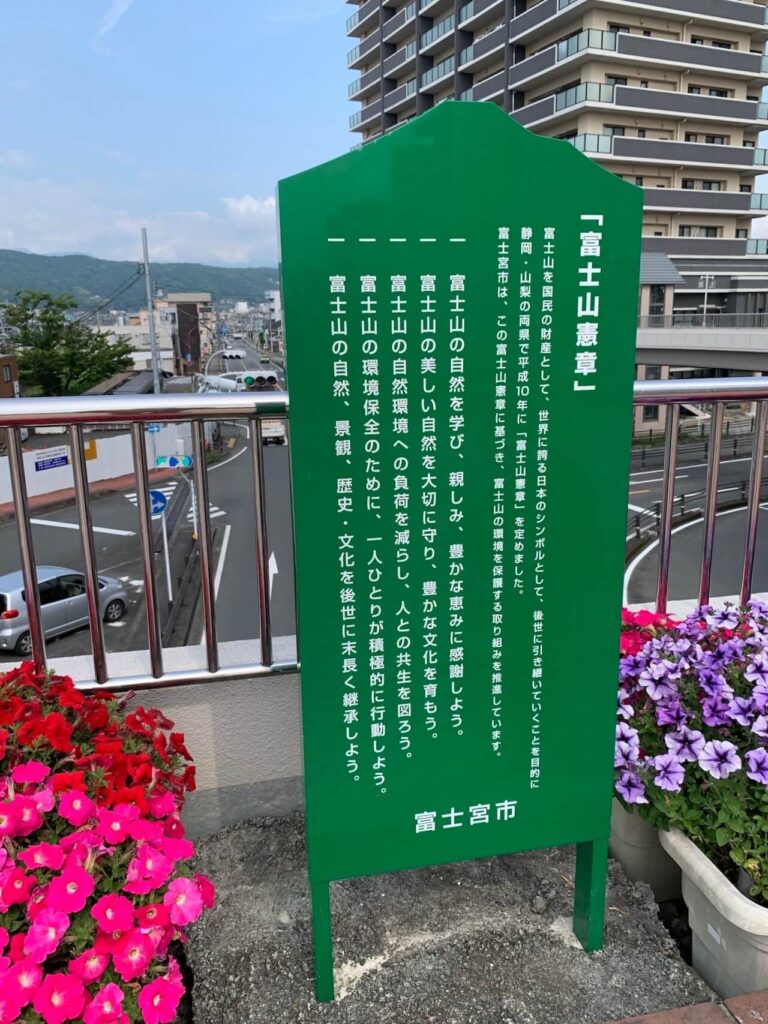

「山宮浅間神社」は、静岡県富士宮市山宮にある浅間神社の一つです。

前述の「富士山本宮浅間大社」の起源となる場所です。

日本武尊が東征途中に立ち寄った駿河国で賊徒の攻撃に遭い、富士の神様「浅間大神」にお願いして窮地を脱することができたことのお礼に、この地に磐境(いわさか)をつくり、祀ったことが由来になるそうです。

その後は、前述「富士山本宮浅間大社」に記載した通りです。

特徴的なのが、境内に社殿が無いことで、富士山を遠くに見て拝む遥拝所(ようはいじょ)として、当時の形のまま置かれている点でしょうか。

富士山登拝のルートからは外れているので、登山者が立ち寄る場所ではなさそうでした。

関連リンク

静岡県富士宮市公式サイトの「山宮浅間神社」説明ページです。こちらにも色々と情報が載っていますので、気になったら以下URLよりご覧ください。

ギャラリー

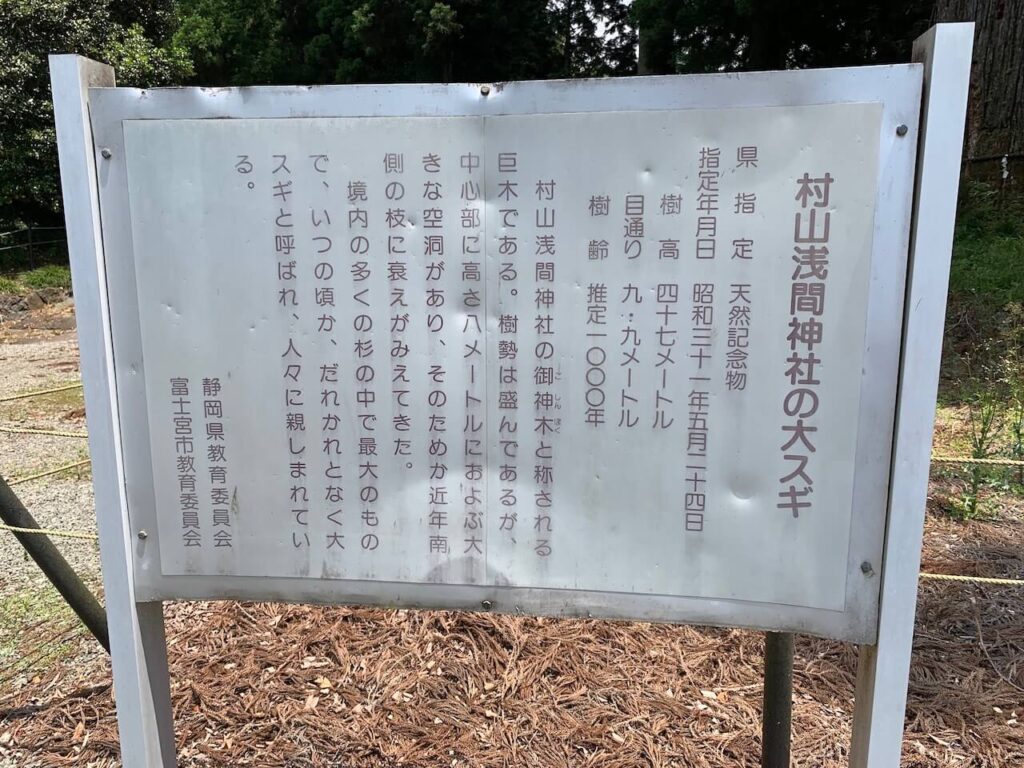

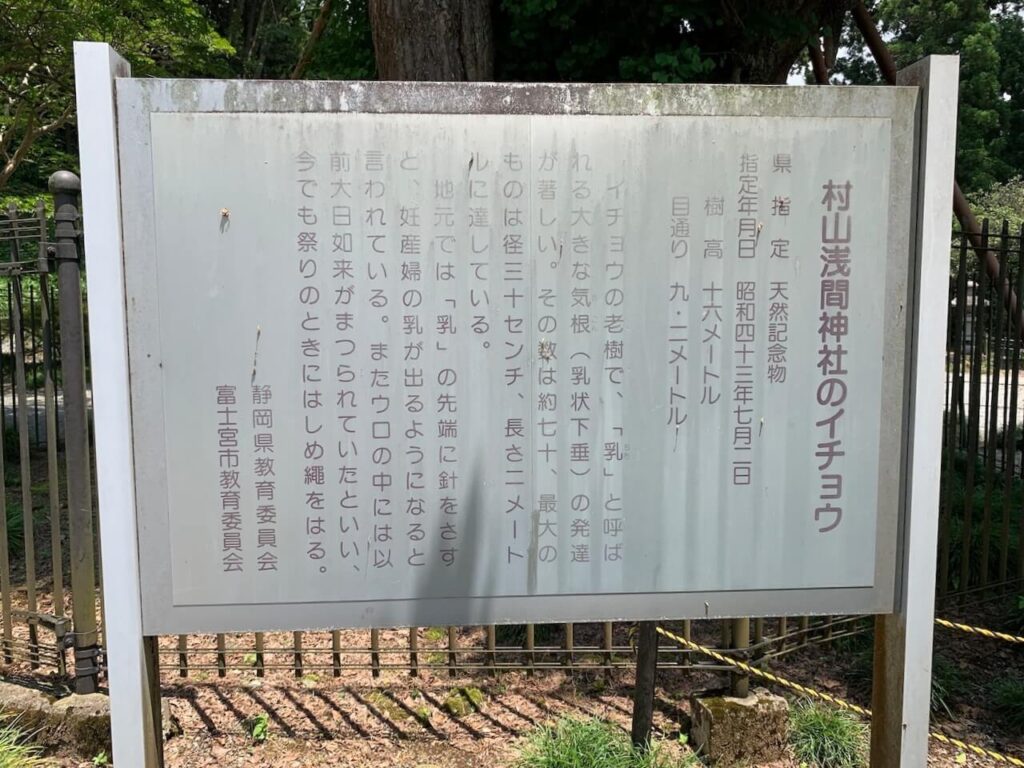

村山浅間神社(むらやませんげんじんじゃ)

「村山浅間神社」は、静岡県富士宮市村山にある浅間神社の一つです。

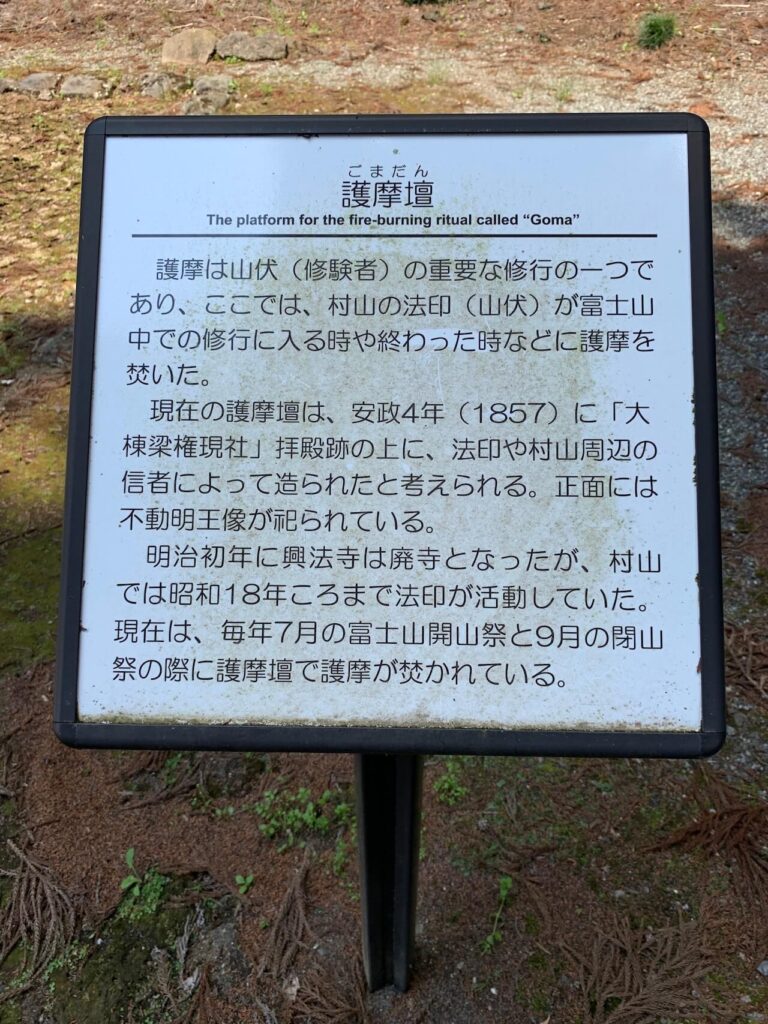

元々は、興法寺(こうぼうじ)と呼ばれる寺院が立っていた場所で、富士山における修験道の先駆者である末代上人に関連する修行者により成立されたとのことです。

ここを起点に「村山口登山道」というのが開拓されて修験者による富士山登拝が盛んに行われたようです。

また、「富士山本宮浅間大社」を起点とする「大宮口」から合流するルートとして「大宮・村山口登山道」という名前でも呼ばれているようです。

非常に栄えた村山浅間神社ですが、江戸時代に宝永大噴火により「村山口登山道」が大打撃を受けて、登拝に訪れる人が激減します。

その後、明治時代に入り廃仏毀釈によって「興法寺」から今の姿「村山浅間神社」となったものの、衰退は止まらずにいつしか訪れる人もいなくなってしまいました。

近年、平成に入り「村山口登山道」復活の手が入り、それに伴い「村山浅間神社」を訪れる観光者や登山客が増えてきているようです。

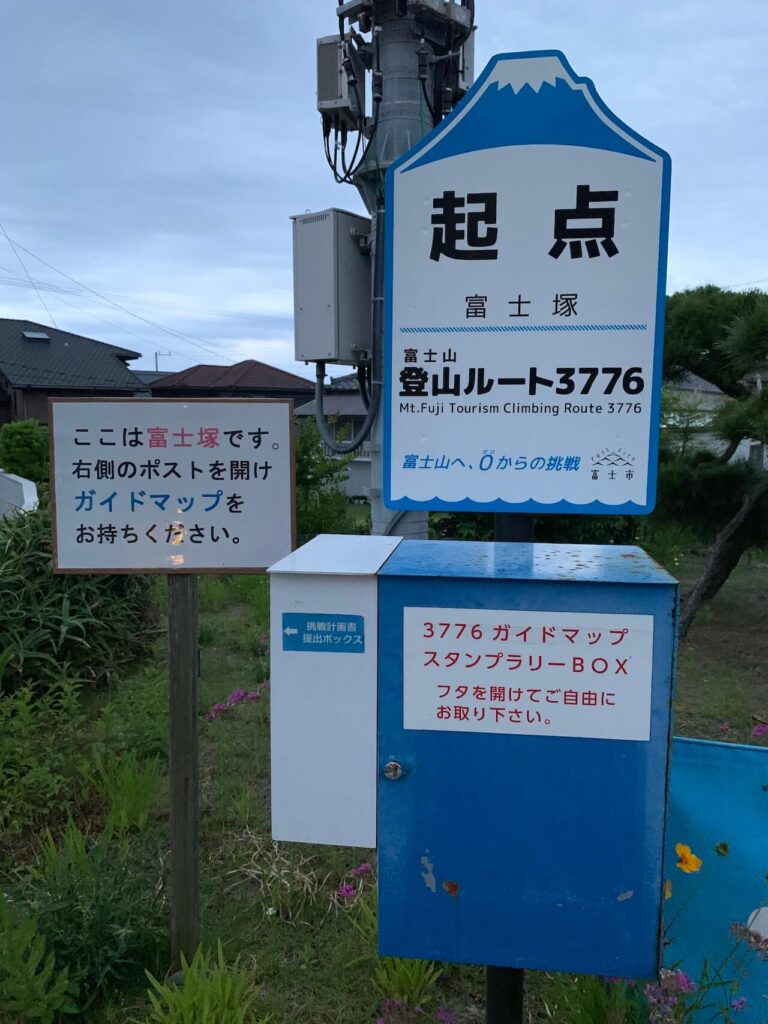

なお、ここ最近に入って富士市が企画し、大々的に推している「富士山登山ルート3776」ですが「村山浅間神社」は通りません。

大きく東にズレて「ふじのきパーク」に至り、その後、「水ヶ塚公園」付近から山道に入るようです。

「富士山登山ルート3776」が昔ながらの「村山道・村山口登山道」を通ると思われているようだったらご注意くださいね。

関連リンク

静岡県富士宮市公式サイトの「村山口登山道、村山浅間神社」の説明ページです。

気になったらこちらも参考にしてみてください。

ついでに、村山口登山道を水ヶ塚公園から六合目まで辿った記録もあります。

気になったら、こちらのURLもご覧になっていってくださいね。

ギャラリー

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

まずは、今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高を示します。

また、「Download file」のリンクからGPXデータとしてダウンロードできます。

ご自由にご活用ください。

最高点の標高: 694 m

最低点の標高: 4 m

累積標高(上り): 1317 m

累積標高(下り): -1430 m

総所要時間: 10:37:12

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、ありませんでした。

遥拝所が多かったので、お天気よければ富士山の眺めがたくさん楽しめそうでしたが、残念です。

今回はありません

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の通りです。

- 五辻付近の崩壊地

五辻付近の崩壊地

今回の山行ルート上で、注意した方がよさそうな区間は「五辻付近の崩壊地」です。

過去の土砂崩れによるものだと思いますが、大きく抉れた溝が走っていました。

場所によっては溝の底から縁まで2m以上あるだろう高さとなっていて、万が一、足を滑らせて落下すると怪我する恐れがありました。

溝の中は泥濘状態で、顔を覗かせている花崗岩の半分には苔が生えてとても滑りやすく慎重に足を進める必要がありました。

帰宅後に調べてみると、溝の中を進むとか、登り方面だと向かって左縁を登る新しい山道が設定されているとかの情報がありましたが、わたし自身まだ踏破できていないので正しい情報かはわかりません。

改めて踏破できた時に、攻略情報として掲載したいと思います。

いずれにしても、荒れた地になっていましたので通過の際はご注意ください。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- アウター:ソフトシェル、レインウェア

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

この日は、終日半袖Tシャツでの活動となりました。

大半が街中歩きで気温が高かったため、始終発汗があって背中はびっしょりになっていましたが直ぐに乾いてくれて、冷えを感じることはありませんでした。

一箇所だけ半袖で難儀したのは、藪漕ぎ中に草木を押し退けた右膝に強烈な痒みを感じたシーンです。

恐らく、かぶれを誘発する草木に触れたのでしょう。

薮から出て直ぐは、赤く腫れていましたが、水で流し洗うことで事無きを得ることができました。

長袖の薄いTシャツの購入を検討してみたいと思います。

交通機関での移動中も、半袖Tシャツで済みました。

これから梅雨に入って蒸し暑くなっていきます。

薄手の服装がメインになりそうですね。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、「大宮・村山口登山道」を起点から辿ってみるために「富士山本宮浅間神社」のある、JR見延線「富士宮駅」からスタートすることとしました。

「東京駅」からは東海道線で「吉原駅」まで向かい、身延線に乗り換えて「富士宮駅」へ向かうことになります。

始発の時間帯は、「東京駅」から「吉原駅」まで直結する便は出ていないので、熱海もしくは、三島、沼津あたりで更に西の「浜松」に向かう電車に乗り換える必要があります。

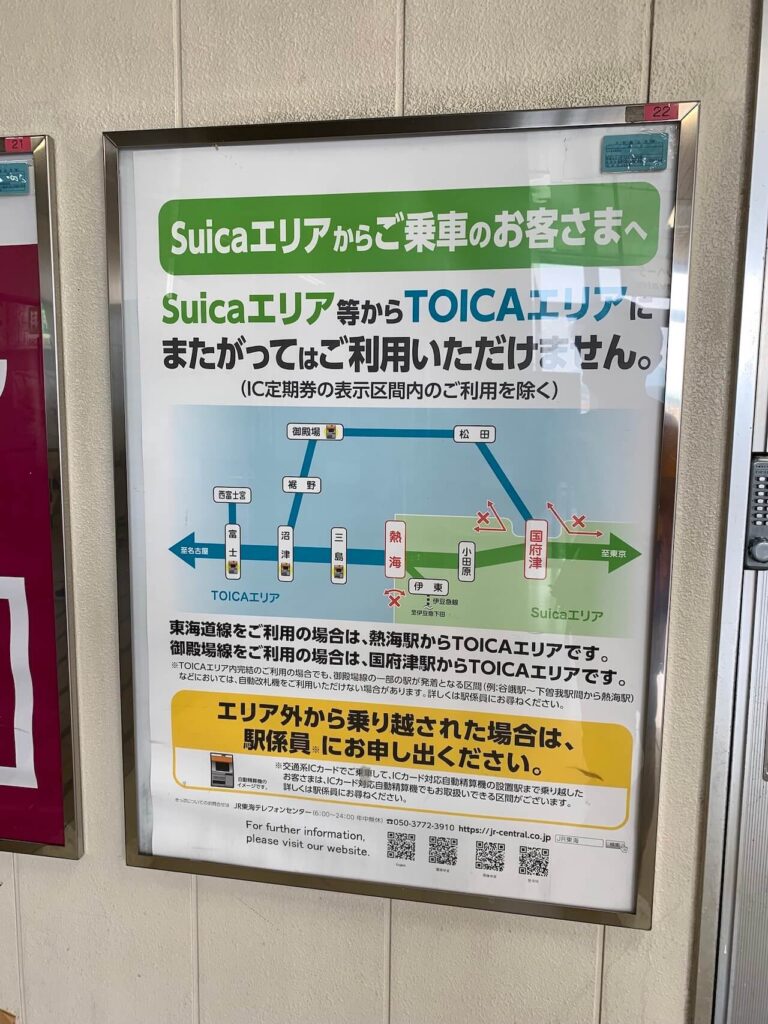

加えて、「吉原駅」から乗り換える身延線は無人駅が多く、ワンマン車両の運転手が車内にて精算するようです。

「富士宮駅」は大きな駅だったので問題無かったですが、途中の小さい駅だと下車する際の精算で手間取るかもしれません。

と言うのも、JR東日本とJR東海道で管轄が異なる区間に乗り入れた場合、Suicaでの自動精算ができないと言う困った点があるためです。

三島駅や沼津駅といった大きな駅の有人改札でも、手慣れた駅員さんじゃないとかなり時間を取られます。

運転手の方は、運転がメインで精算にそこまで手慣れているとは思えないので、ちょっと時間がかかるかもしれません。

乗り換え時間に余裕があるなら、熱海駅で一度改札を出てしまい、同一管轄内での移動にしてしまうのも手かもしれませんね。

「富士宮駅」周辺のおトイレ事情は、ホーム内に一箇所、南口構外に一箇所のようです。

「富士山本宮浅間大社」は北口になるので、ちょっと使い勝手は良くなさそうです。

大社の方におトイレありましたので、そちらをお借りした方が捗るかなと思います。

身支度は、浅間大社の境内にあるベンチの一角をお借りしてしまいましょう。

ギャラリー

JR見延線「富士宮駅」〜富士山本宮浅間大社

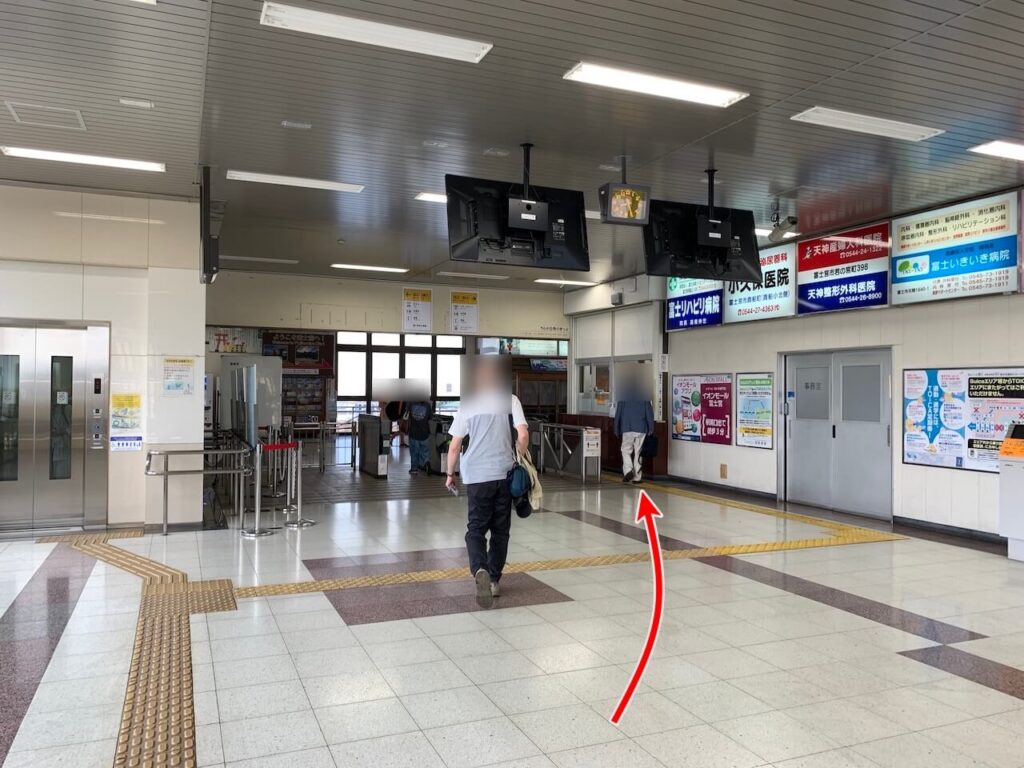

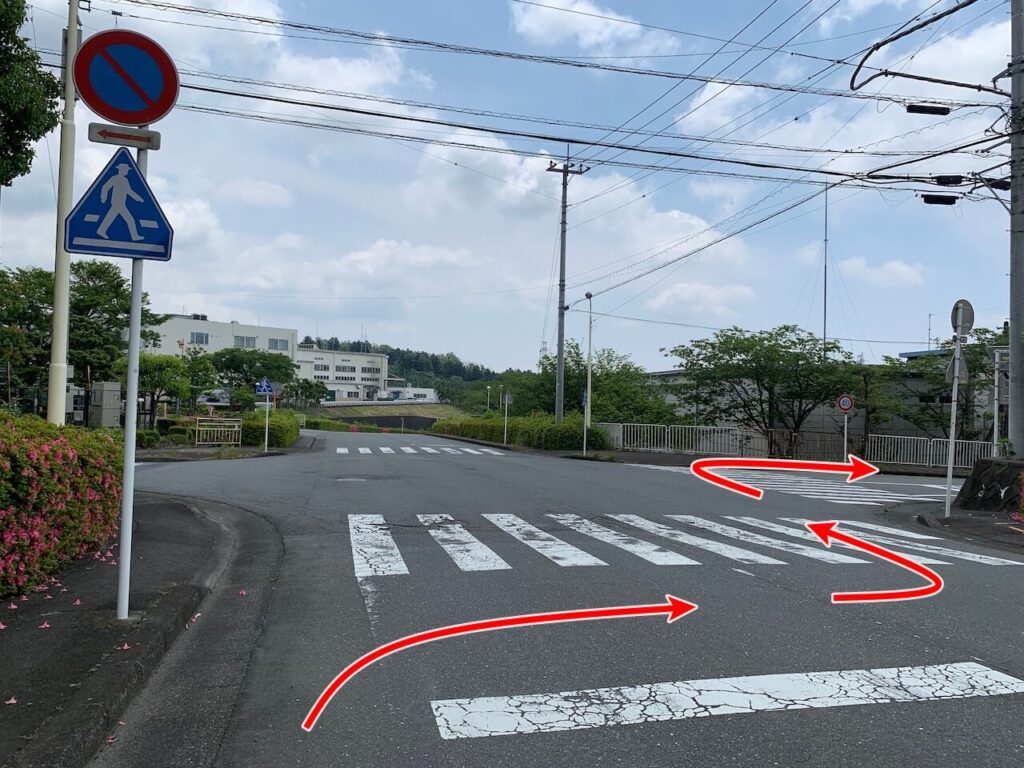

富士宮駅に到着したら、階段を上がって改札を出ます。

改札を出たら「富士山本宮浅間大社」は北口方面です。

距離はそれほど離れておらず徒歩10分で到着できます。

道中の道案内も豊富に出ているので辿り着けないと言うことはないはずです。

境内はとても広く、初見であれば案内図を見てから動いた方が良いです。

正面の大鳥居から、鏡池、鉾立石、楼門と進んだら拝殿でご挨拶をして東方面に進みます。

湧玉池が見えてきたら、周囲にいっぱい椅子が置いてありますので、どれか使って身支度を整えて出発しましょう。

ギャラリー

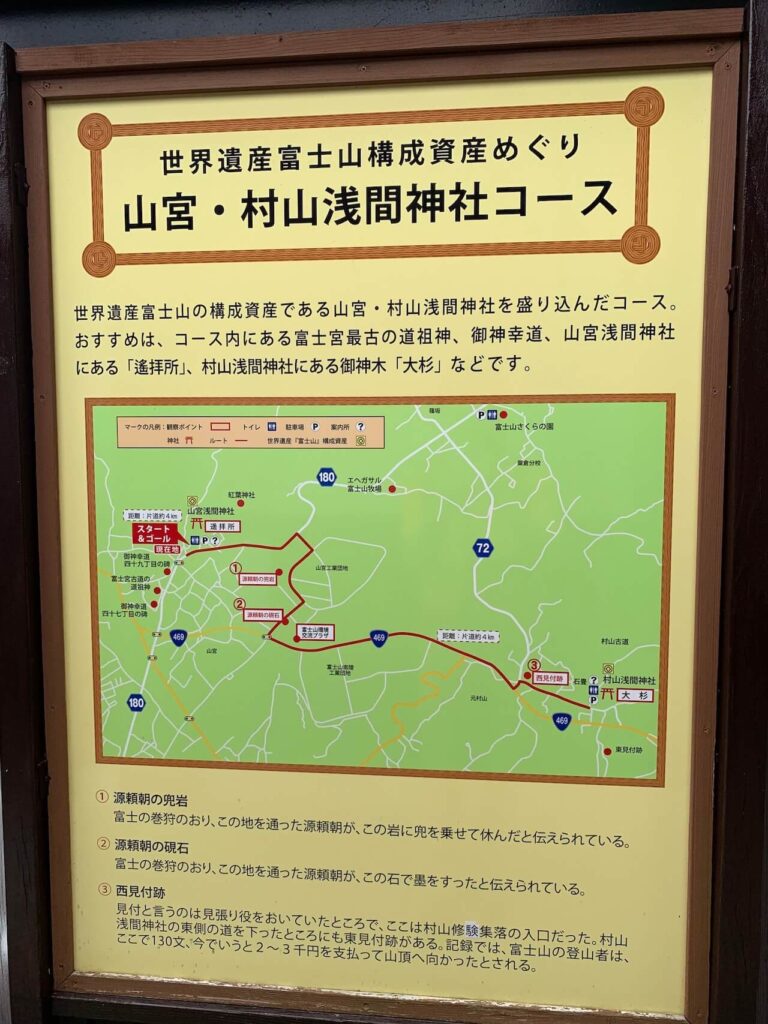

富士山本宮浅間大社〜山宮浅間神社

「富士山本宮浅間大社」を出発したら、「御神幸道」と呼ばれる車道を進みます。

「水ヶ塚」へ向かう道案内に沿って進んでいけば間違い無いです。

非常に交通量の多い道です、バスや大型トラックもひっきりなしに通るので気をつけて通過してください。

途中に目立ったランドマークの無い淡々とした車道を1時間から1時間半歩いていくと「山宮浅間神社」「村山浅間神社」それぞれの表札が出てきます。

「山宮浅間神社」方面へ直進すると10分から15分で正面鳥居まで来れるはずです。

そこからは、境内に入り最後の急階段を登り切れば遥拝処に到着です。

天候に恵まれていれば、柵の向こう側に富士山が見えることでしょう。

ギャラリー

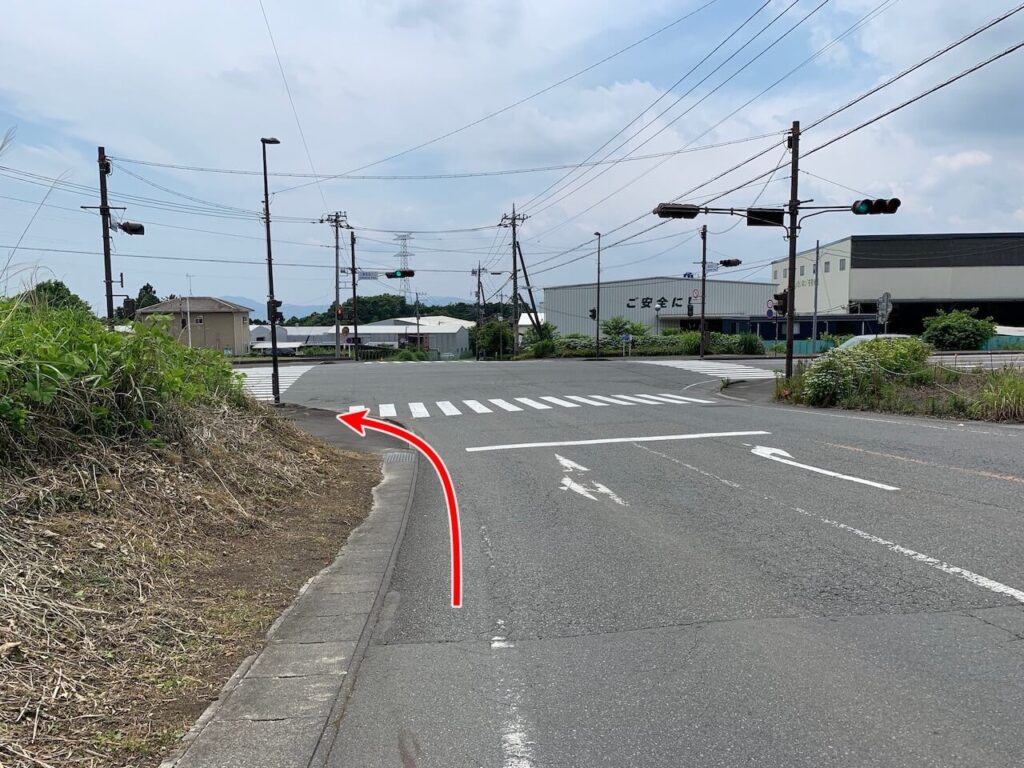

山宮浅間神社〜村山浅間神社

「山宮浅間神社」の遥拝所でご挨拶を済ませたら、正面鳥居から東方面に出て「山宮工業団地」に向かいます。

そして、団地内を通過して国道469号に乗ったら1時間車道歩きを続けます。

ここまでくると、少し標高も上がっているので、若干ではありますが周囲への展望を得られる場所も出てきます。

特に、西方面に見える山並みが綺麗でした。

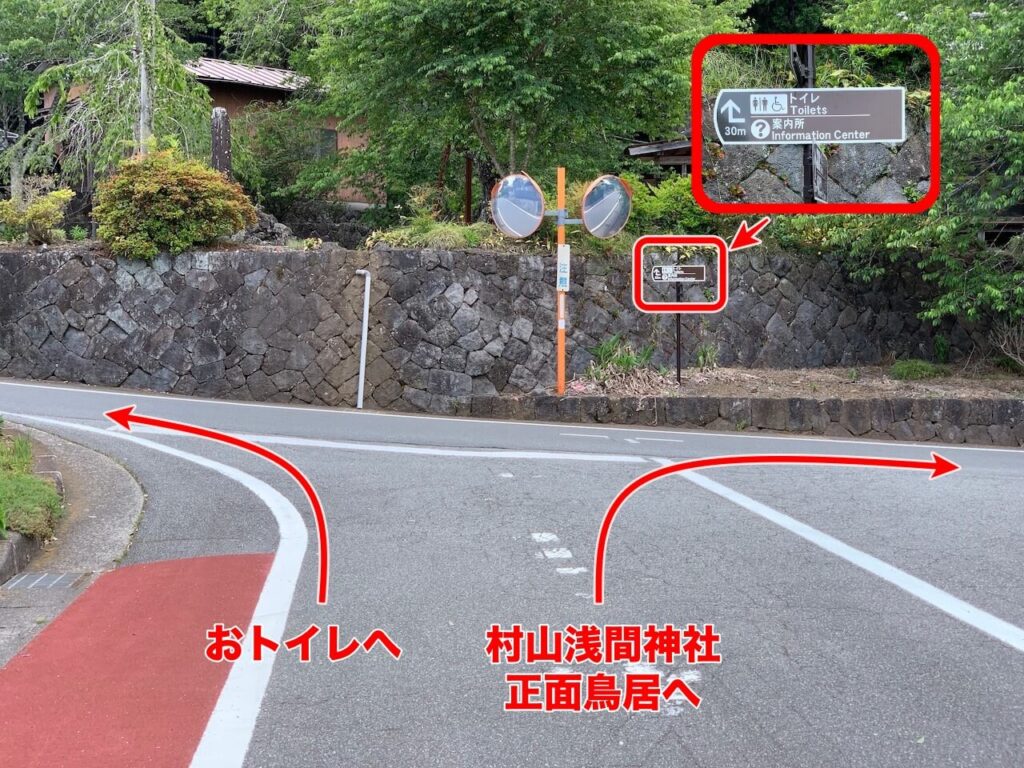

「村山浅間神社」に到着したら正面鳥居をくぐり抜けて、「大日堂」「社殿」とご挨拶し、階段を登って「氏神社」に向かいます。

「氏神社」は、この地を開いた「末代上人」の霊を祀ったお社になるようです。

ここから左手に道が伸びているのでそちらに向かうと「村山道」の案内があり先に進むことができます。

ギャラリー

村山浅間神社〜馬頭観世音〜五辻

「村山浅間神社」から出ると車道を登っていくことになります。

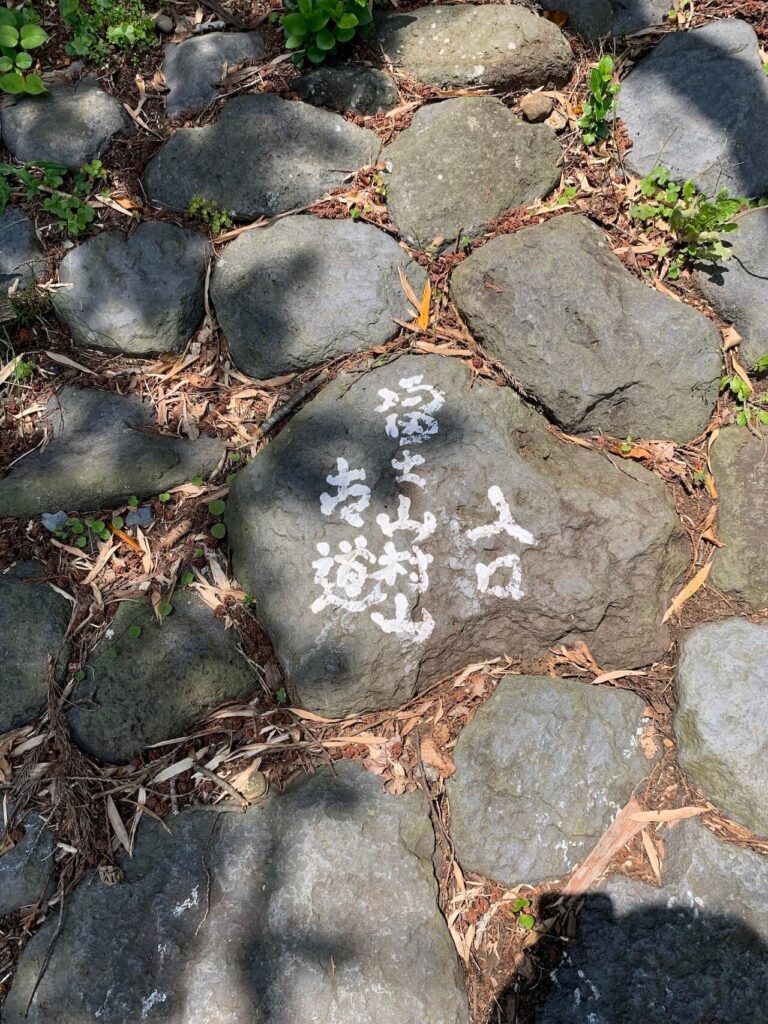

村落と畑の中を進んでいくと、進行方向左に前触れなく「富士山村山古道」の案内が立っており石畳の道が奥に続いている分岐にたどり着きます。

ここから「村山口登山道」に入ることになるのですが、正直ここの道は雰囲気を味わうだけの道なので、正直な話をしてしまうと並走している車道をそのまま北上することをお勧めします。

確かに山道の雰囲気はあるのですが、整備はほとんどされていないようで、倒木や藪でとても進みづらいですし、5mも離れない位置に車道が並走しているので、距離を短縮できるわけでもなく、わざわざ藪漕ぎするためだけに入るような道になってしまってました。

右膝がかぶれたのもこの区間での藪漕ぎでしたし、初見でお試しで入る以外に足を踏み入れる必要はないでしょう。

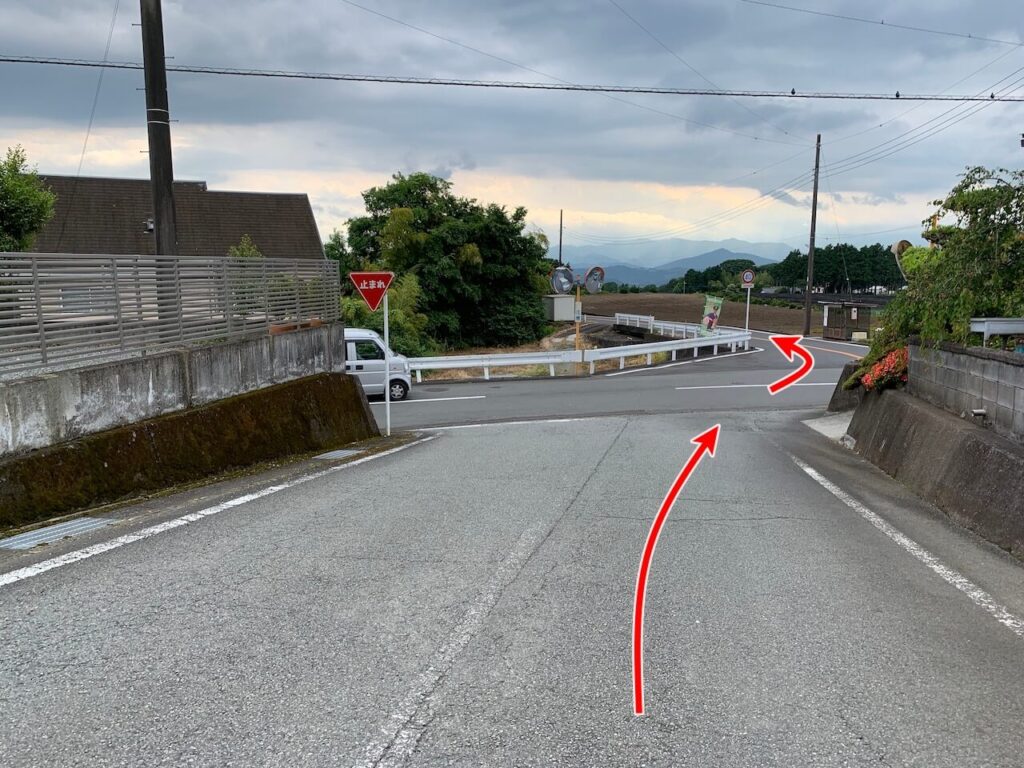

真っ直ぐに車道を進んでいくと、鎖で通行を妨げている箇所に到着します。

鎖の隣に立つ「村山道」の道案内は、鎖の中を進むよう指しているのですが、その真横に法人組織が立てた「立ち居入り禁止」の看板も出ています。

ネットが入る場所だったので、対象組織を調べてみましたが短期間だったからよく解らなかったので、思考停止して入ってしまうことにしました。

真新しい林道をしばらく進んでいくと、土砂流れがあったと思われる崩壊地に到着しました。

2mぐらいの深さの溝を越えて進んでいくと、樹林帯の中のちょっとした空間に到着します。

ヤマレコGPSアプリが指し示す場所は「五辻」となっています。

方向的には、隣接して走っている深く抉れた涸れた沢の中を進むようになっていましたが、常時、泥濘の中を進む感じで、誰か歩いたような形跡がありません。

戻って、今度は進行方向右側についた青い目印を目標に先に沢の縁を進んでみましたが、深い藪に阻まれて途中から進めません。

これは進行方向左側に進むのが正解だろうと思ったのですが、現在時間を確認すると14時を回っており、このまま「水ヶ塚公園」に向かっても最終バスが出た後に到着するペースになることが分かったので、今回はここまでで引き返すことにしました。

ギャラリー

五辻〜村山浅間神社

「五辻」からは、林道、車道ときた道を戻っていくこととなります。

集落の中を進んで、「村山古道」の分岐には入らずに車道をひたすら降ります。

「村山浅間神社」の裏手までくると神社のガイドさんと思われるお父さんから声を掛けられたので、鎖で閉鎖されていた場所について聞いてみました。

結果、以下のことがわかりました。

- 鎖をくぐった先の道が村山道であっている

- 鎖は富士山の開山に合わせて撤去される

- あの辺りは入り組んだ土地なので、所有を謳った看板の真偽は不明

立ち話での内容なので、この回答自体も正しいか不明ですが、総じて通過に肯定的だったので、直接警告されるような事例を見かけない限りは次回も通過しようかとは思います。

何か進展あったら追記致します。

ここから、更にきた道を戻って「富士宮駅」から帰るでもよかったのですが、ふと思いついたプランを試してみることとしました。

ギャラリー

村山浅間神社〜吉原宿

思いついたプランは、「このまま吉原まで降って海抜0mの富士塚まで行ってみよう」です。

ここからならば、ルート上電波が途切れるような場所は無いですし、距離的にも20kmぐらいなので、歩けない距離ではありません。

いつか海抜0mからの富士登頂もやってみたかったので、道中の雰囲気掴むのにもいい機会だろうということで進んでみることにしました。

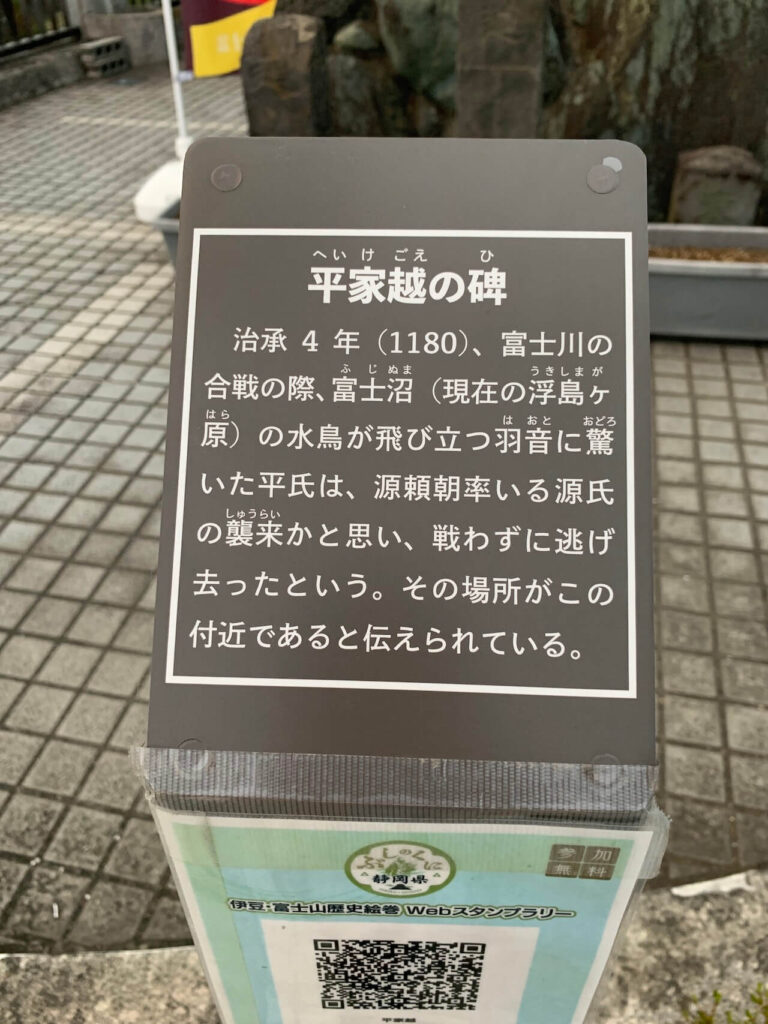

まずは、昔、東海道から村山道に入るときの宿場町だった場所「吉原宿」に向かいます。

茶畑の続くのどかな道を南下していくと、途中の至る所に「村山道」を示す案内が立っていました。

ただし、この案内は登り方面だけを想定していて、降っていく時にはただの石にしか見えません。

このため、何度か道を外しては戻ると繰り返すこととなりました。

それでも、新東名高速道路、東名高速道路と通過して「吉原宿」まで進むことができました。

現在、この場所は吉原の商店街となっているみたいでしたが、18時を過ぎていたからないか、軒並み店は終了してしまっていたので、停滞することなく先に進むこととしました。

ギャラリー

吉原宿〜富士塚〜JR東海道線「吉原駅」

「吉原宿」を過ぎたら、あとは「吉原駅」を通過して海抜0mとなる「富士塚」まで向かうのみです。

暗くなった車道を駅に向かって歩いて行きます。

GPSのナビ上は駅を大きく迂回して南口に出るように案内されますが、駅の建物を北口から南口に通過できるので、そっちから進みます。

普段であれば造作ないはずのちょっとした急坂に、心を折られながらもなんとか歩ききって「富士塚」の上から見えない富士山方面を拝んでゴールとなりました。

本来の富士塚は、遥拝のための場所なのですが、この「鈴川の富士塚」はこれから富士山に登頂する登拝者が旅の安全を祈って、海辺から拾ってきた丸石を積み上げてできた塚だったのだそうです。

暫し、暗闇の中佇んでいるとパラパラと小雨が降ってきたので、「吉原駅」まで戻って東海道線で家路につきました。

お疲れ様でした。

ギャラリー

まとめ

「大宮・村山口登山道」を辿って、富士山の麓「水ヶ塚公園」まで行ってみよう作戦に大失敗した時の様子でした。

勝手知った登山道を、切り詰めに詰めてタイムアタックしたり、走行距離を伸ばしたりというのも楽しいものですが、初めての土地、初めての道、初めての風景を体験しながら、試行錯誤で進む山行というのもたまには良いものです。

絶対に無理をしないという前提のもと行動する必要はありますが、ルートファインディング力を養うには、なかなかに良い手段だと思います。

途中敗退したとしても、新たなミッションが増えて良いネタになるので、どちらに転んでも美味しいので、時々、知らない山、知らない土地にも赴いてみてくださいね。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント