4月も中旬に差し掛かり、都内にある桜の名所は概ね葉桜に変わってしまいましたが、山梨県まで活動範囲を広げれば、まだまだ見頃な桜スポットが残っています。

今回は、大月市にある桜の名所である「お伊勢山」と「岩殿丸山公園」に足を運んでみました。

バスで移動してしまえば、大月駅からそれぞれ10分前後で着いてしまいますが、それでは味気無いので、波線ルートの「花咲山」から「稚児落とし」「岩殿山」と低山の連なりを繋げて歩いてきてみました。

もしあなたが、桜大好き、富士山はもっと大好きというわたしと同じ感性だったら、とても有意義な内容になるかと思いますので、是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/4/9

天候:晴れ

エリア:伊豆エリア

コース概要:富士急バス「辻停留所」〜お伊勢山〜花咲山〜浅利登山口〜稚児落とし〜岩殿山〜鬼の岩屋〜畑倉登山口〜丸山公園〜JR中央線「大月駅」

難易度:体力☆☆、技術☆☆、危険☆☆

交通機関:

(往)JR中央線「大月駅」から、富士急バスで「辻停留所」へ

(帰)JR中央線「大月駅」から、帰路へ

概要

お伊勢山(おいせやま)

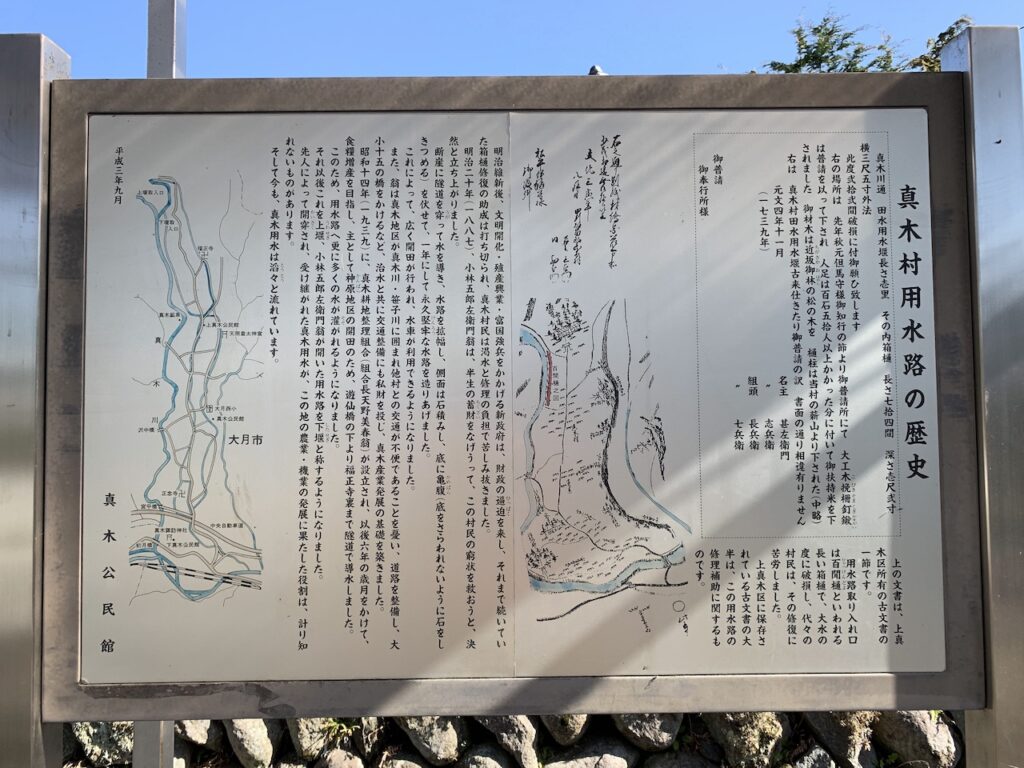

お伊勢山は、正式名称は「真木お伊勢山(まぎおいせやま)」というらしく、山梨県大月市真木にある見晴しの良い丘という雰囲気の場所です。

ただ、長い名前なのでここでは「お伊勢山」とだけ呼ぶこととします。

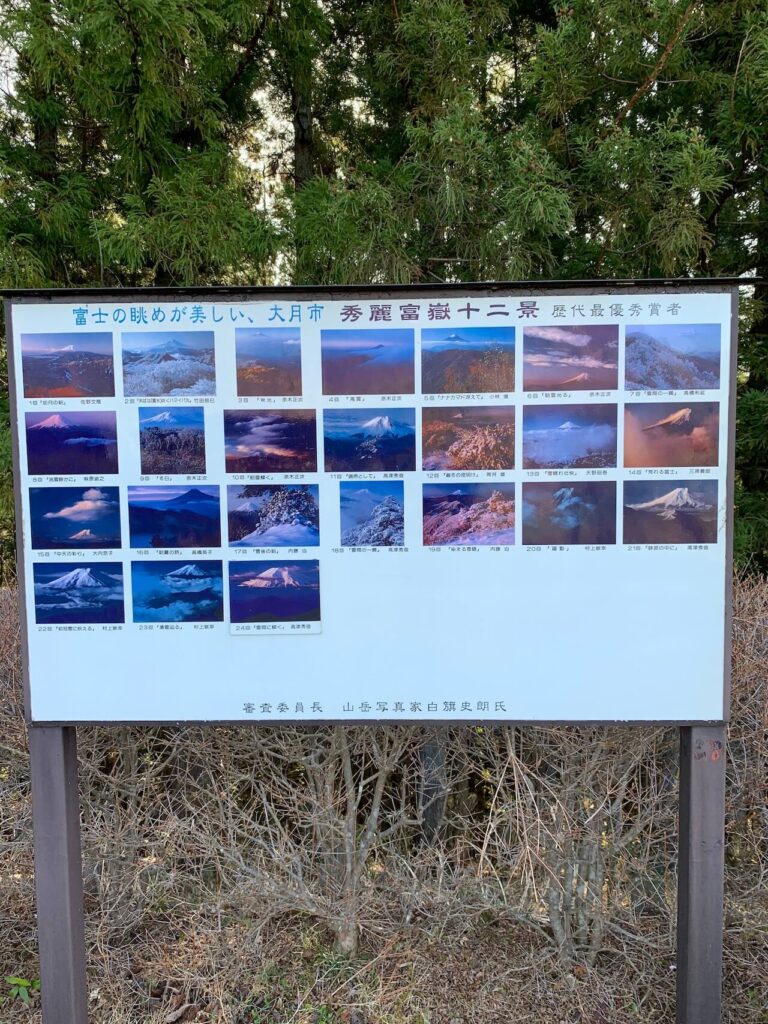

また、三角点を見つけることができていないので、正式に「山」と呼べる場所なのか定かではありませんが、大月市選定の秀麗富嶽にも選ばれているので「山」なんだということでお話していきます。

標高は561mありますが、そもそも麓の集落自体の標高が高いので、実質登る時間にしたら10分もあれば十分事足りてしまいます。

そこでお薦めするのが「五福参り」という尾根沿いに点在する5つ神社やお寺を巡る散策ルートです。

秀麗富嶽に選ばれる、秀逸な富士山への眺望を楽しみつつ、のんびりと1時間ほどの散策を楽しむことができます。

特に桜の時期に巡るのがおすすめで、山腹を埋める3,000本の桜のピンク色と冠雪した富士山の白色が見事なコラボレーションを演出してくれます。

但し、桜の名所として有名な場所なので、日中は混雑が予想されます。訪れるならば早朝に訪れると良いでしょう。

公共交通機関でアクセスする場合は、大月駅から富士急バス「ハマイバ行」に乗り「辻停留所」を下車すると捗るでしょう。

ギャラリー

丸山公園(まるやまこうえん)

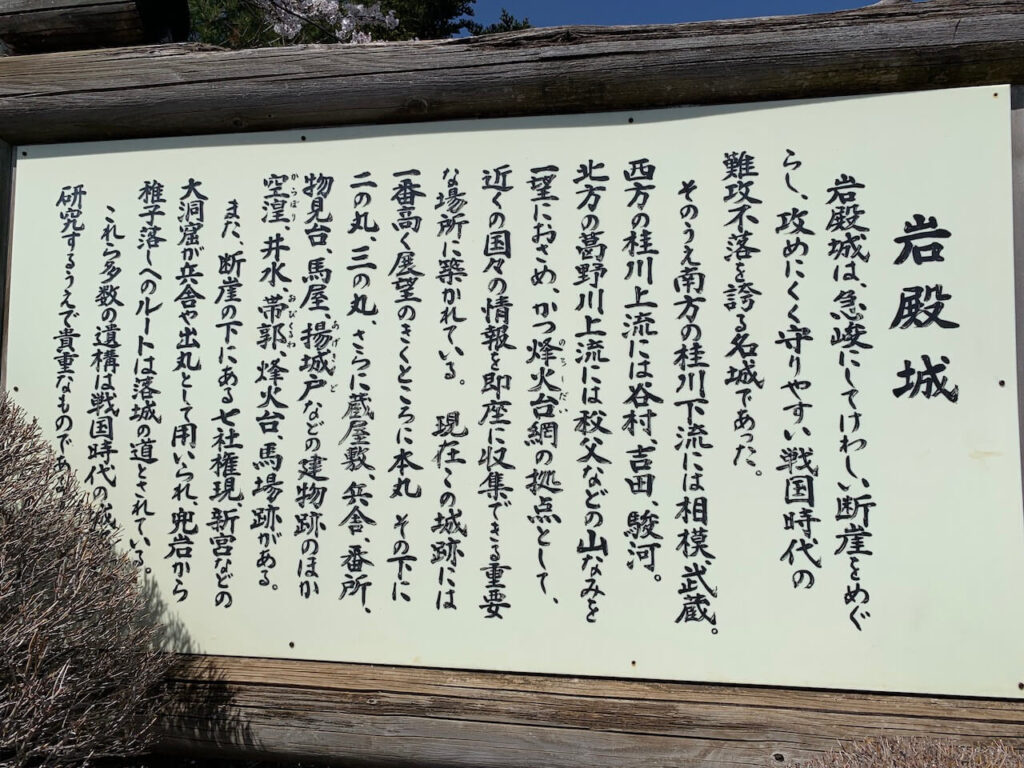

丸山公園は、山梨県大月市のシンボル的里山「岩殿山」の山腹にある公園です。

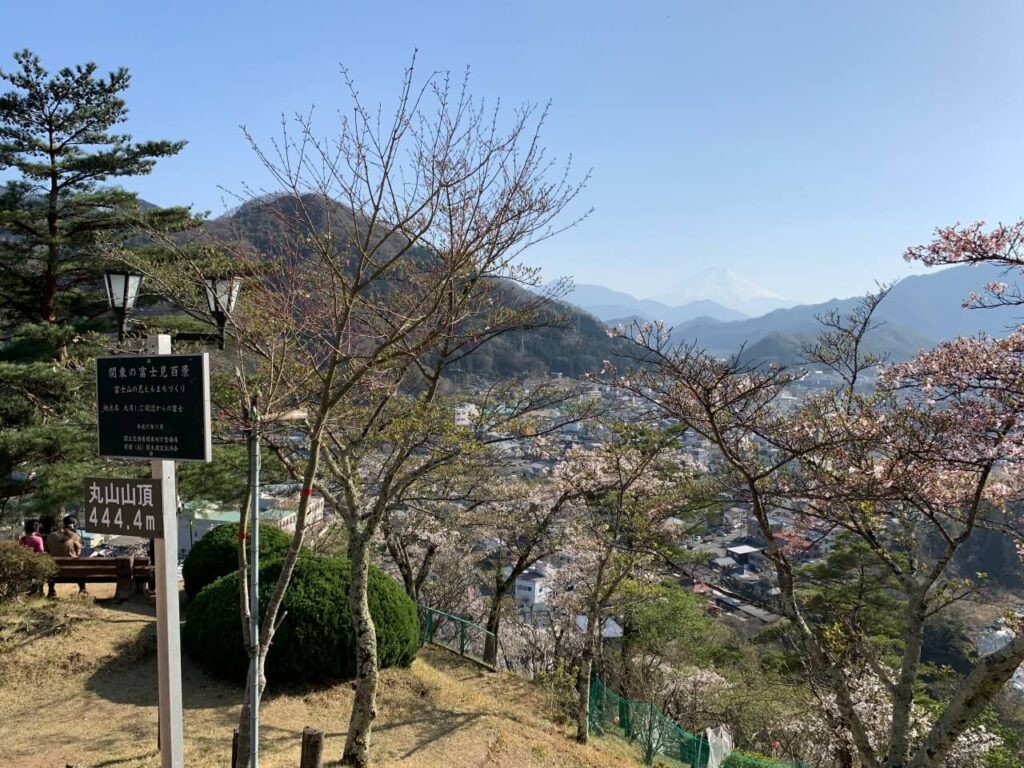

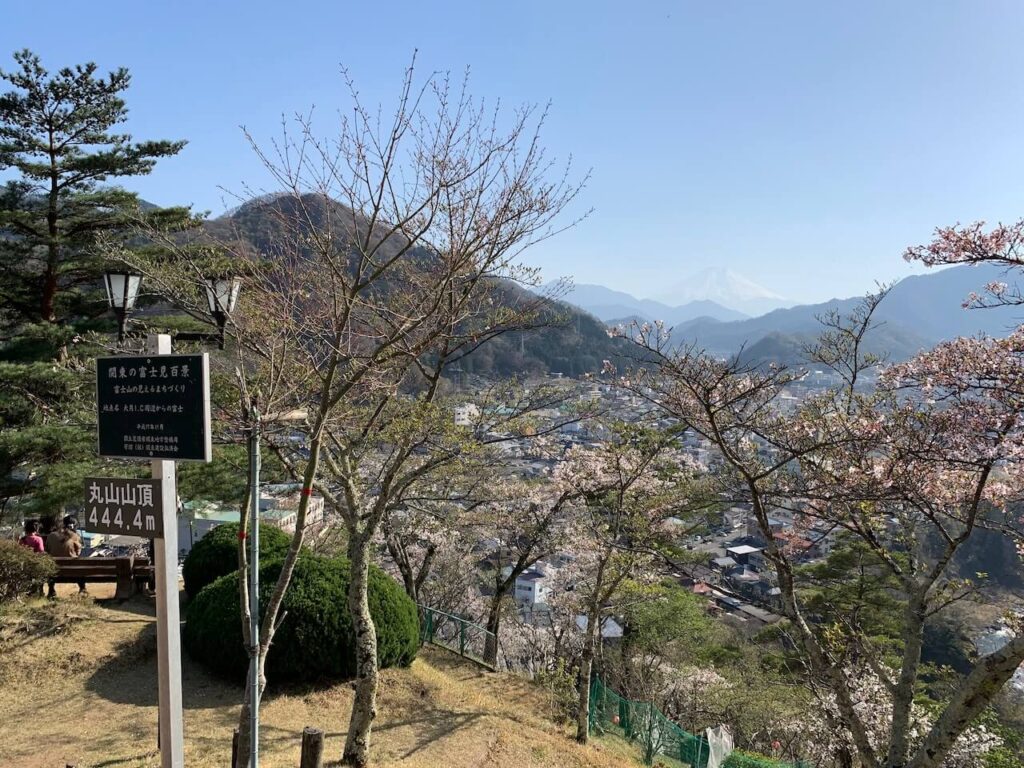

公園内にある小高い丘は丸山山頂となっており標高444.4mの高さがあるようです。

そこから大月の市街地を見下ろしながら、富士山への眺めを楽しむことができます。

公園中心には、戦国時代の黒い小城を彷彿とさせる「ふれあいの館」があり、桜の咲く時期には、ピンクの渦の中に黒い小城が佇み、そのバックに大きな鏡岩聳り立つといった特徴的な風景を眺めることができます。

「ふれあいの館」の中は、秀麗富嶽十二景の選定者である大月市の写真家「白簱史朗」の撮った富士山の写真が飾ってあるようです。

丸山公園も桜の名所としてとても有名なので、非常に多くの観光客が訪れます。トラブルを起こさぬよう譲り合いながら楽しめると良いですね。

公共交通機関でのアクセス方法は、JR「大月駅」から徒歩で向かうのが一番楽かと思います。岩殿山方面に10分ほど歩くと到着できます。

ギャラリー

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

まずは、今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高を示します。

最高点の標高: 755 m

最低点の標高: 354 m

累積標高(上り): 1794 m

累積標高(下り): -1915 m

総所要時間: 09:14:48

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の場所になります。

- お伊勢山天満宮

- 女幕岩

- 稚児落とし

- 岩殿山山頂

- 丸山山頂

お伊勢山天満宮

今回の山行ルート上の展望ポイント一つ目は「お伊勢山天満宮」です。

お伊勢山の「五福参り」で立ち寄る学問の神様を祀った神社ですが、ここから見下ろすように桜を眺めながら、遠くの富士山を望む眺めがとても秀逸でした。

素人目にはこちらの方が写真映えしそうに見えましたが、プロが選んだ秀麗富嶽は、もっと奥まった場所なんですよね。

芸術は難しいですね。

ギャラリー

女幕岩

今回の山行ルート上の展望ポイント二つ目は「女幕岩」です。

具体的には「お伊勢山」から「花咲山」へ向かう尾根筋にある北西方面に視界の広がるポイントになります。

ここからは、大菩薩連嶺の山の連なりを南北に確認できます。

また、今まで歩いてきた「お伊勢山」や真木の集落も眼下に確認することができました。

この場所、「岩」となっていますが見渡しても特徴的な岩石の類はありません。なんだろうと思って帰宅後調べてみたところ、現地で立っていたその足元が「女幕岩」ということだったみたいです。

灯台下暗しとは良く言ったものですね。

ギャラリー

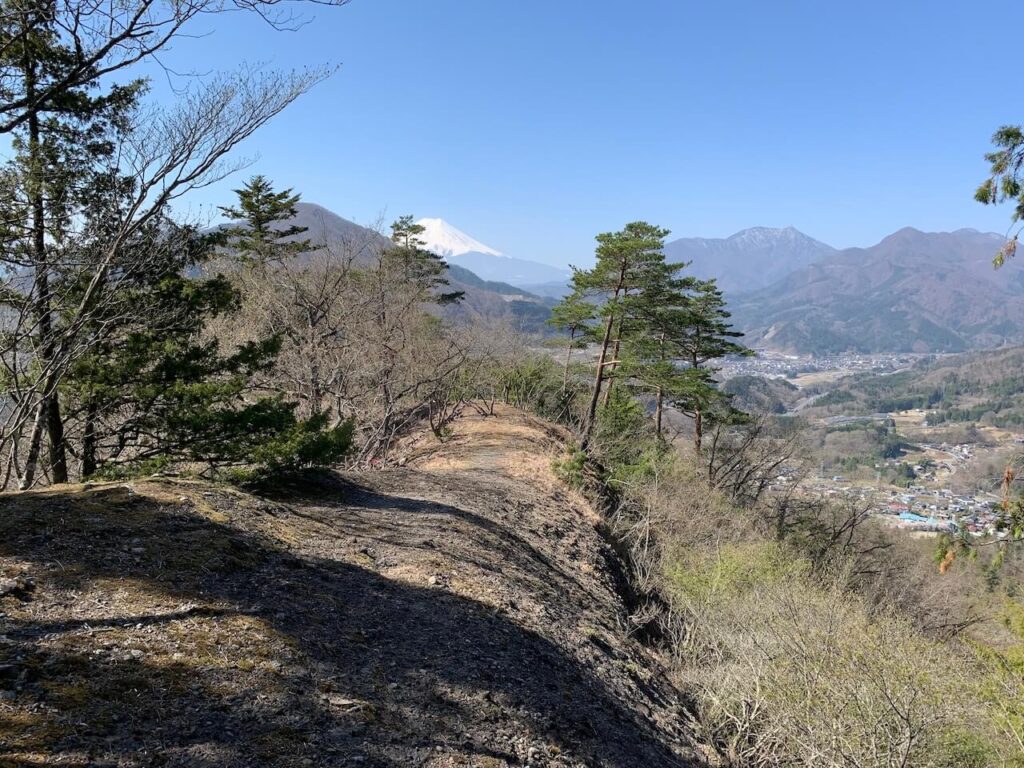

稚児落とし

今回の山行ルート上の展望ポイント三つ目は「稚児落とし」です。

この場所は、南方面に大きく切れ落ちているので、そちらへの視界がとても開けています。

開けた視線の先には大月町並みや、そこから河口湖方面に伸びる高速道路を眺めることができます。

標高も低いので、小さい粒になってますが車の走っている様子を確認することもできます。手前の高川山に遮られて富士山は一部しか見えませんが、おそらく山中湖周辺の山々を見渡すことができます。

ここから眺めてみると、大月から河口湖まで徐々に町の標高も上がっていっていることがわかるのが面白いところかもしれません。

ギャラリー

岩殿山山頂

今回の山行ルート上の展望ポイント四つ目は「岩殿山山頂」です。

正確には岩殿山山頂というわけではありませんが、山頂の案内が立っている場所なので、敢えてそう呼ばせてもらいます。

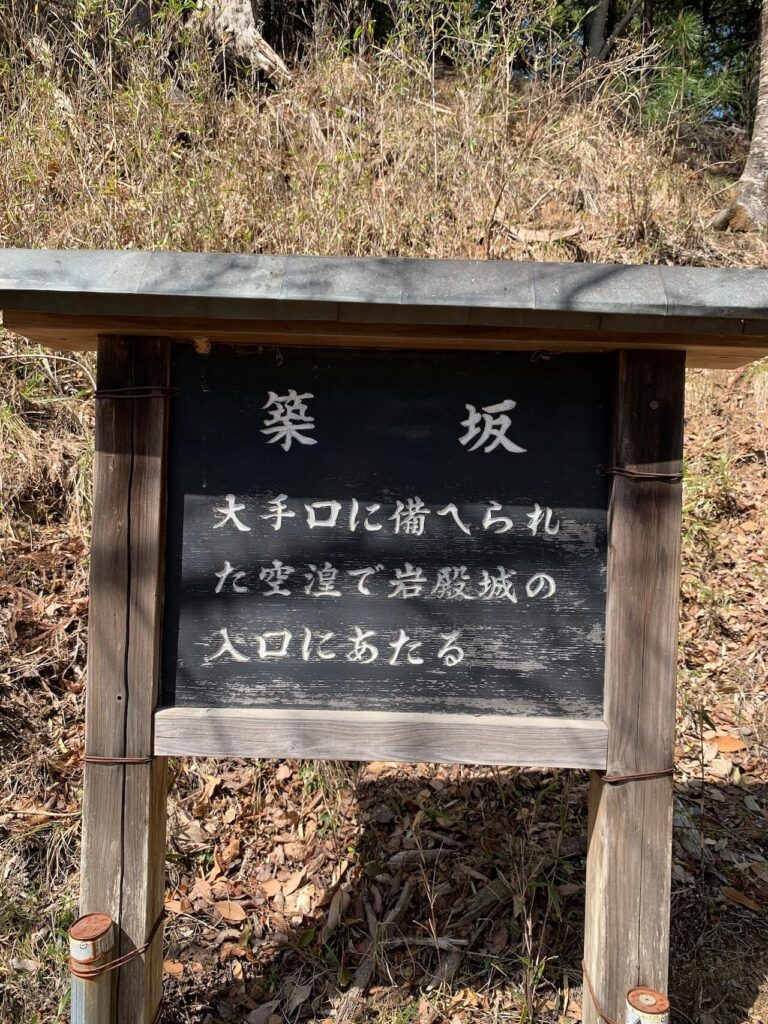

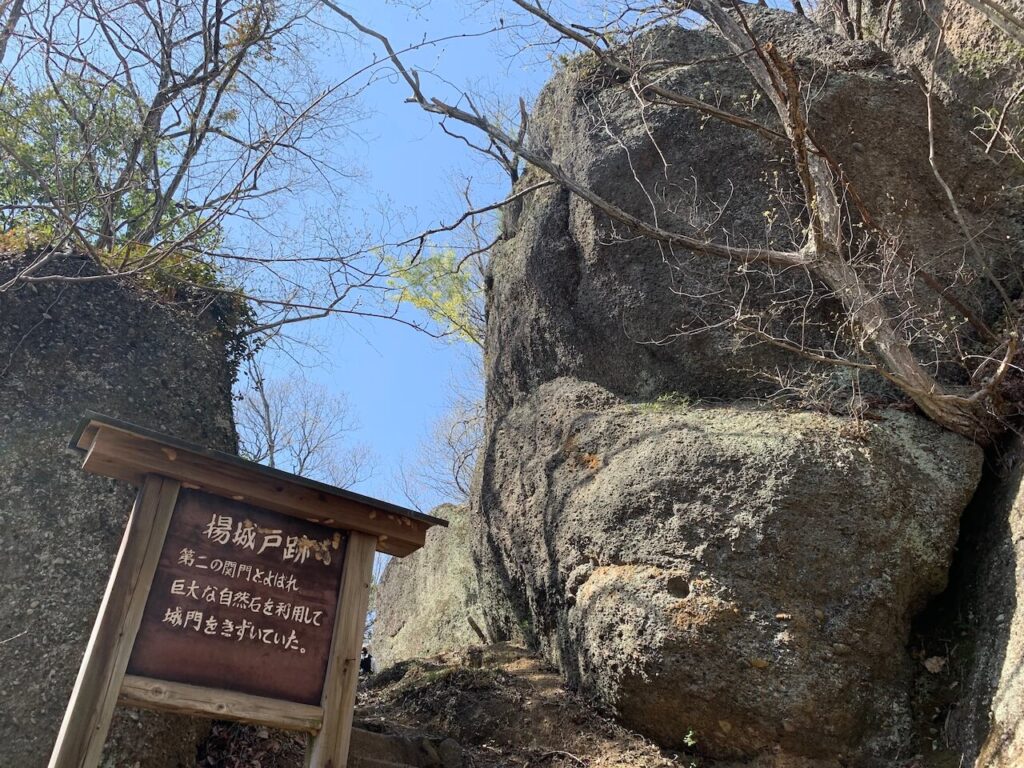

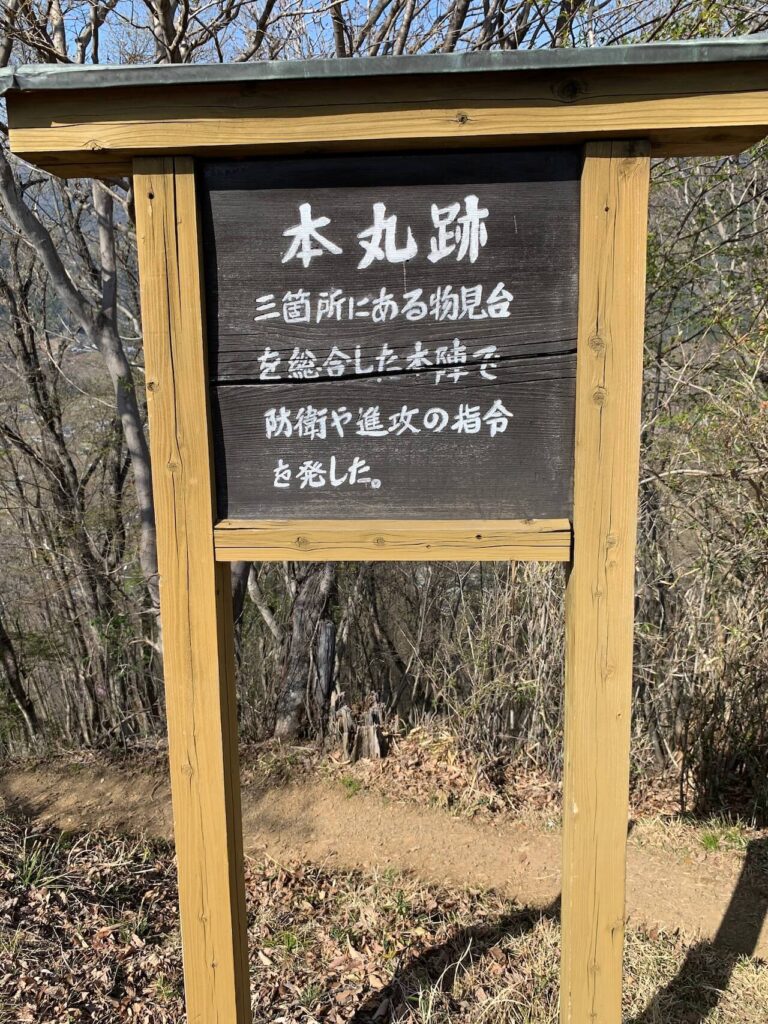

実際に岩殿山で一番高い場所「山頂」は、烽火台のある本丸跡地の方になります。

さて、眺めの方に話を戻すと、ここからは大月の市街地の様子を眺めることができます。

場違いな大きさの東横インを中心に、JR中央線や富士急行線の電車の様子も見て取れて、児童科学館に置いてあるプラレールのミニチュア模型のような眺めを楽しめます。

稚児落としでは高川山に隠れてしまった富士山も足元まですっきりと見えてくれるので、低山特有の市街地と富士山の華やかなコラボレーションを楽しむことができます。

ベンチや東家も設置されていますので、時間の許す限りのんびりゆっくり寛いでいくと良いでしょう。

ギャラリー

丸山山頂

今回の山行ルート上の展望ポイント五つ目は「丸山山頂」です。

丸山公園の中にある小高い丘の上になりますが、ここから大月駅を中心とした市街地の様子とその背後に佇む富士山を眺めることができます。

岩殿山山頂と眺めているものはほぼ同じになりますが、標高が下がって街に近くなった分、リアル感が増してまた違った眺めを楽しめます。

反対方面に目をやると、都心部へ続く高速道路とそこを走る車の流れを楽しめました。

桜の名所でもありますので、春先に訪れるのが一番良いですが、かなりの混雑が予想されますので、できれば早朝を狙って訪れてみるのが良いかと思います。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- アウター:薄手のフリース、ソフトシェル、レインウェア

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

今回の活動中は、半袖Tシャツのみで歩きました。

この日の予報は街中で20度を超えると聞いていたので、長袖での移動は逆に暑くて危険だろうと歩き始めから半袖Tシャツで挑んでみましたが、正解でした。

交通機関での移動中は、半袖Tシャツと薄手の長袖Tシャツ、薄手のフリースでちょうど良い感じでした。

フリースだと暑く感じるかと思いますが、山用のフリースなら、体温の抜けが非常によいので、微妙な調整は勝手にしてくれる感じでした。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

山行の記録

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の区間になります。

- 胎内仏道近くの急坂区間

- 稚児落としの岩場区間

- 兜岩の迂回路区間

- 岩殿山鎖場区間

胎内仏道近くの急坂区間

今回の山行ルート上で注意したほうがよさそうな区間の一つ目は、「胎内仏道近くの急坂区間」です。

具体的には、「お伊勢山」方面から「花咲山」に抜ける時に「胎内仏道」という岩と岩に囲まれた場所を通過しますが、そこから5分ほど進んだところにあるザレ気味の急坂がそれです。

おそらく登りに使うのであれば、ただ急な坂なのですが、降る時には慎重に降ったほうが良さそうな場所でした。

元々ザレている上に落ち葉が重なって滑りやすく、ロープ補助も付いてますが、細い虎がらのロープが一本ぶら下がっているだけなので、全体重を預けるのには少々心細い感じです。

周囲の根っこや岩を掴みながら注意しつつ降ったほうが良さそうでした。

救いは距離が短い点と、転げ落ちても即死にはならないだろうというところでしょうか。

それでも、大怪我をする可能性はあるので慎重に進んでください。

ギャラリー

稚児落としの岩場区間

今回の山行ルート上で注意したほうがよさそうな区間の二つ目は、「稚児落としの岩場区間」です。

大岩壁の上を通過するのですが、一般的な観光地にあるような落下防止の柵などは設置されていません。登山者が来る前提の場所なのでしょうね。

なお、過去には落下死亡事故も起こっている場所なんだそうです。

見た感じからも落下したらただじゃ済まない感を強く感じる場所なので、度胸試しの覗き込みもほどほどで切り上げるようにしてくださいね。

ギャラリー

兜岩の迂回路区間

今回の山行ルート上で注意したほうがよさそうな区間の三つ目は、「兜岩の迂回路区間」です。

特に、長めのロープを手繰って溝を昇り降りする場所は、どこかの沢の頭になっているのか、天気の良い日でも足元が泥濘状態で滑りやすくなっていましたので、一歩ずつ足場を確かめながら進むようにするのが良いでしょう。

そして、誰かが滑り落ちてきた時に咄嗟に横に逃げられるスペースが少ないので、特に下で待つ時には、溝から離れて待つようにしてくださいね。

ギャラリー

岩殿山鎖場区間

今回の山行ルート上で注意したほうがよさそうな区間の四つ目は、「岩殿山鎖場区間」です。

2段階の短い岩場を通過するのですが、登りに使うならパワーで登り切れてしまいますが、降りは少々注意が必要です。

見た目の高さが大したことないので、高を括って山側を背に降りたところ、小石を落としまくる失態を演じてしまいました。

この日、下で待っていてくれた方、大変申し訳ありませんでした。

次回は、しっかりと山側を体の正面に向けて足場を確認しながら降りるようにします。

ギャラリー

アプローチ

ここからは、今回の山行について述べていきます。

今回は桜の名所巡りということでいずれも混雑することが予想されたので、可能な限り早くスタートできるように、大月駅から富士急バスで「辻停車場」まで進んでしまうようにプランニングしてみました。

東京駅からだと、JR中央線で終点の高尾駅まで向かい、その後、松本行きに乗り換えて大月駅まで向かうことになります。

お伊勢山には、以前訪れた時にトイレがあることわかっていましたが、大月駅構内のトイレが綺麗なので、そちらをお借りしてから南口ロータリーへ出ることにしました。

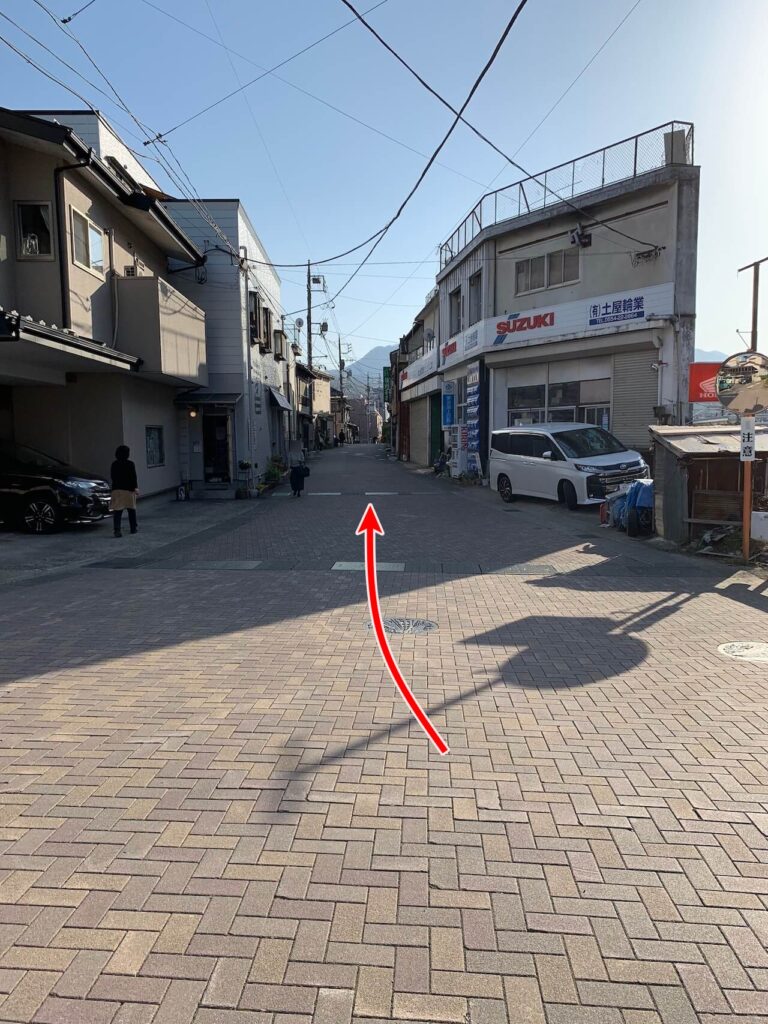

お目当てのバスは富士急バス「ハマイバ行」で、この便は「2番のりば」から発車します。

駅からは南口を出て右折すると最短で向かえます。

無事にバスに乗れたら「辻停留所」までは10分程度でついてしまいます。

バスの中で色々準備を進めたくなりますが、大々的にやってしまうと片付けるのが大変になるのでご注意ください。

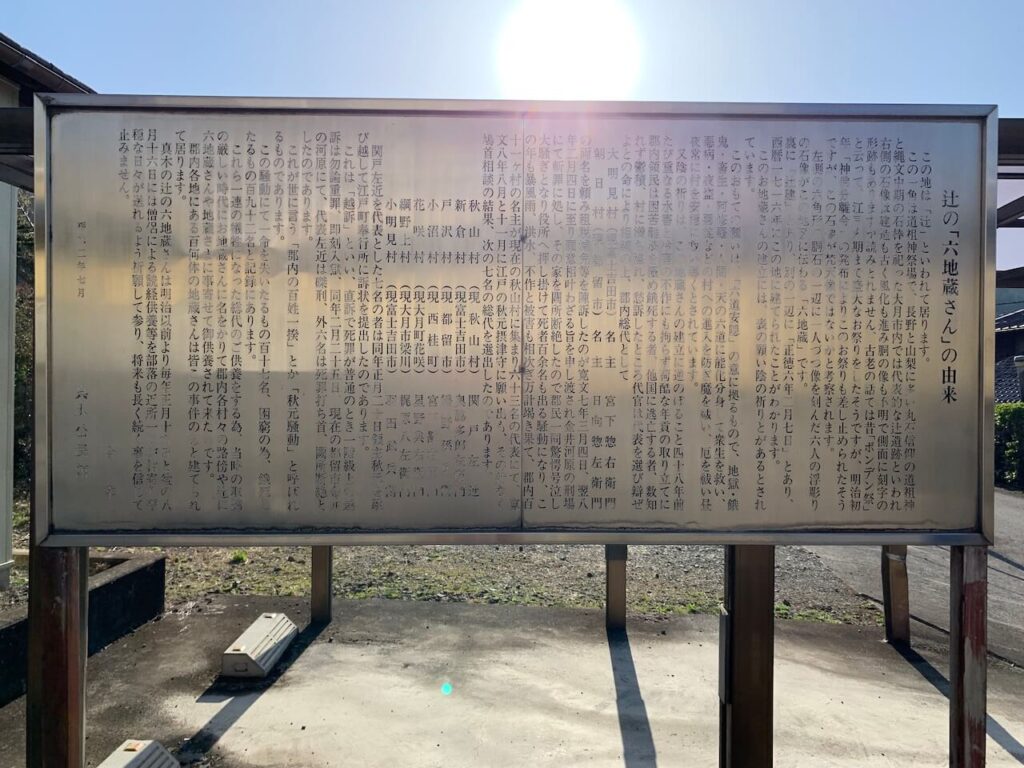

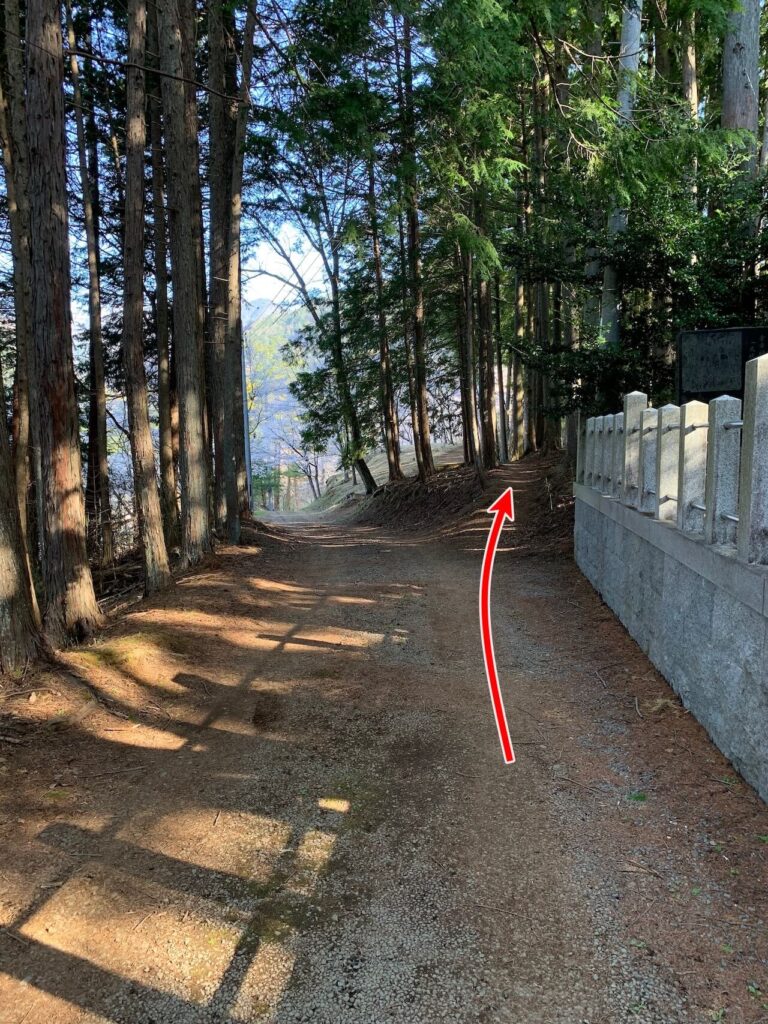

「辻停留所」に到着したら案内が出ていますので、案内に沿って進んでいきましょう。

ギャラリー

富士急バス「辻停留所」〜お伊勢山

辻停留所に着いたら、待合ベンチで身支度を整えて出発です。

ここからは「五福参り」の道順に沿って進んでいくことにします。

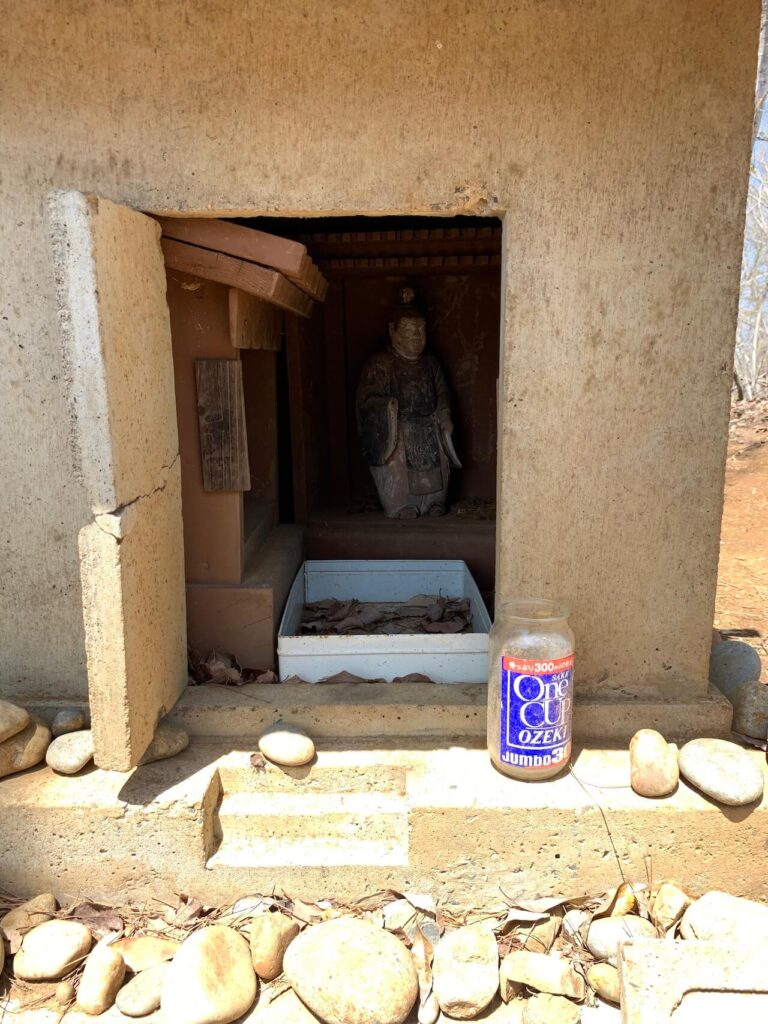

正面のお地蔵さんたちにご挨拶したら、足元にある案内に沿って民家の並ぶ方向へ進んでいきます。

しばらく案内に沿って進むと、階段道への入り口が見えてくるので登っていくと一つ目の神社に行き着くことができます。

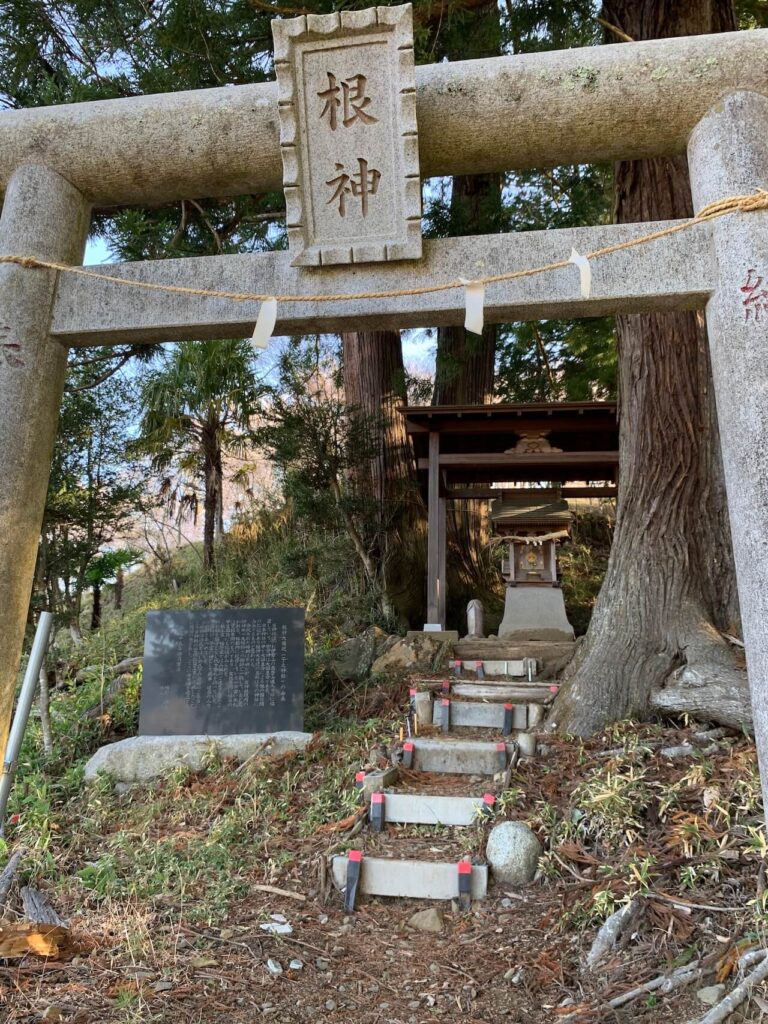

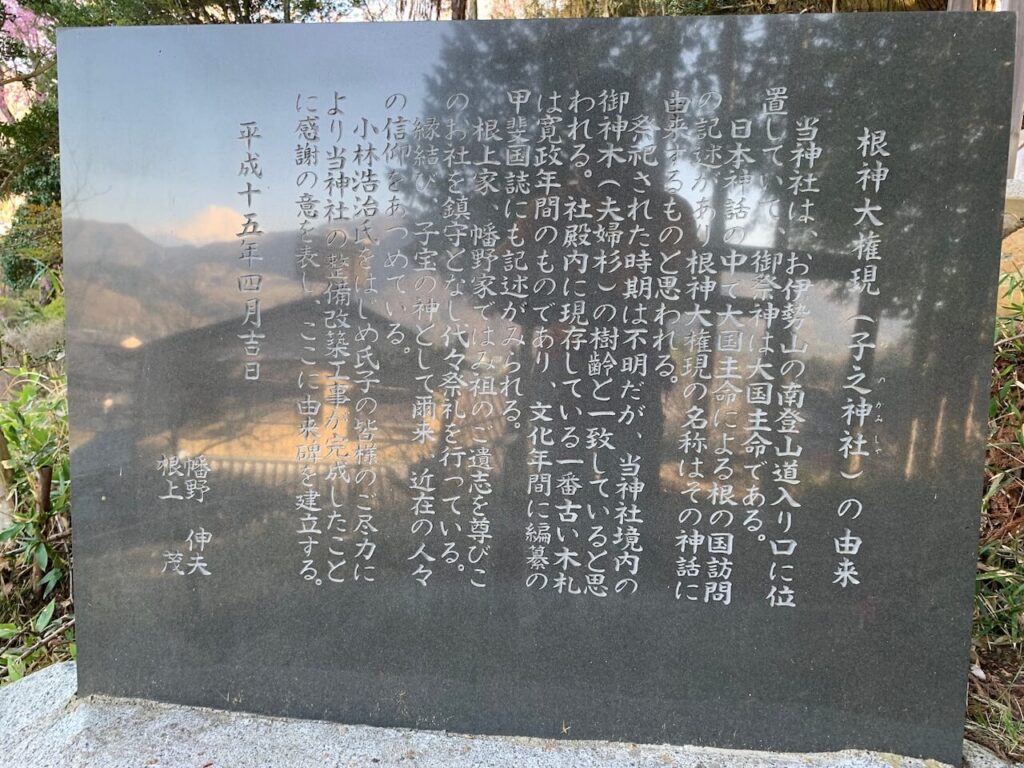

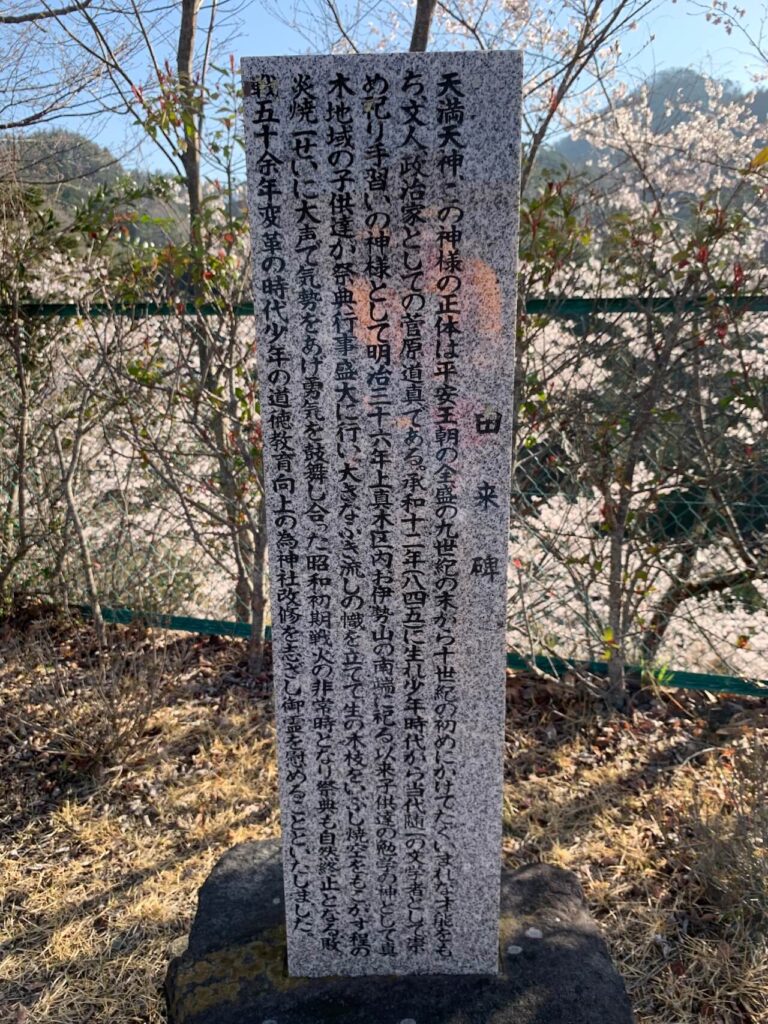

以降は一本道に進む流れになります。根神神社、天満宮、天照大神大神社、愛宕神社と4つの神社を巡った最後に、お伊勢山に到着です。

ここには、秀麗富嶽十二景選定の立役者と言われる大月市出身の写真家「白簱史朗」という方の記念碑と秀麗富嶽8番山頂の案内板が掲げてありますが、正直、ここから富士山を眺めるよりも、今まで巡ってきた神社の前で眺める富士山の方が綺麗に見えてしまいました。

わたしが、いつまで経っても思う通りの写真を残せないのはこの辺りに原因があるのかもしれませんね。

話を山行に戻しましょう。

道すがら建っている案内図によると、このお伊勢山からは来た道を少し戻って真木山福正寺に降ってゴールとなっているようですが、ちょっと気になるポイントとして「お伊勢山・富士見櫓」という記載がある点です。

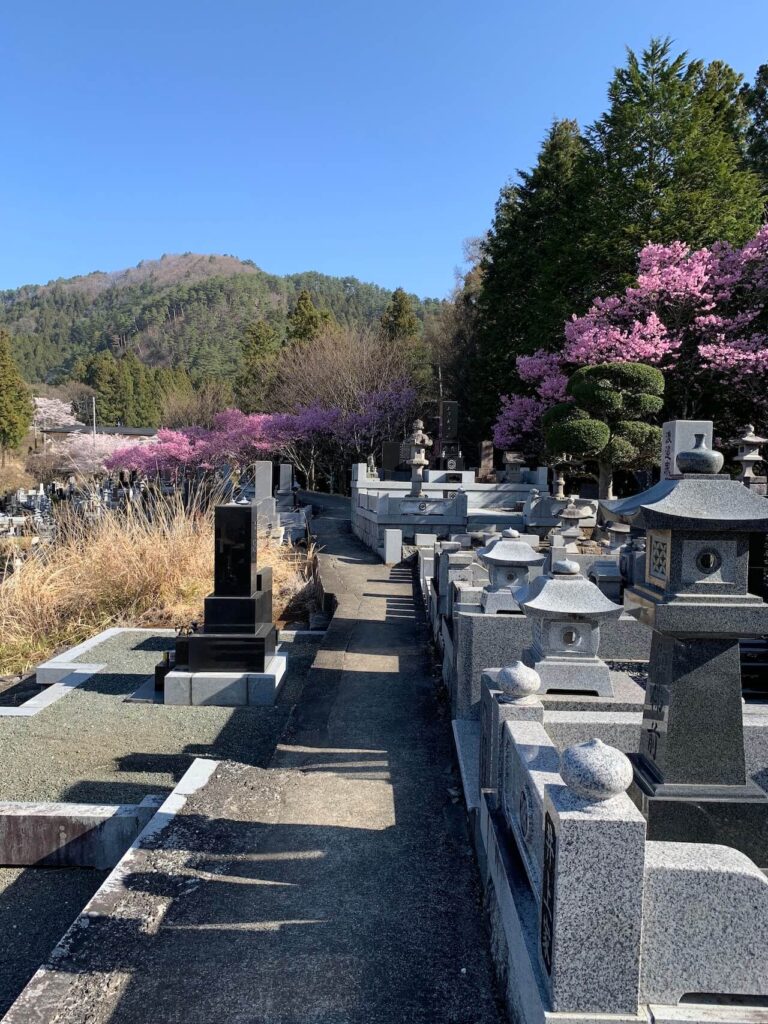

もしかしたら、奥に広がる墓地の先に何かあるのかも知れないと足を踏み入れてみました。

階段の前で、墓地で眠る皆様にご挨拶してから個人墓地の敷地に入らないよう通路を進んでいきましたが、目を引くような建物は無く、普通の車道まで抜けてしまいました。

こちらでは無かったようです。

煮え切らない思いが残ったものの、墓地の中を縦横無尽に徘徊するのも気が引けたので、来た方向に戻り福正寺へ降りて最後のご挨拶をし、「五福参り」終了としました。

ギャラリー

お伊勢山〜花咲山

すっかりお花の名所ガイドになってしまったので、ここから山行の記録に戻ります。

福正寺を後にしたら、路線バスの通る車道を大月方面へ降っていきます。

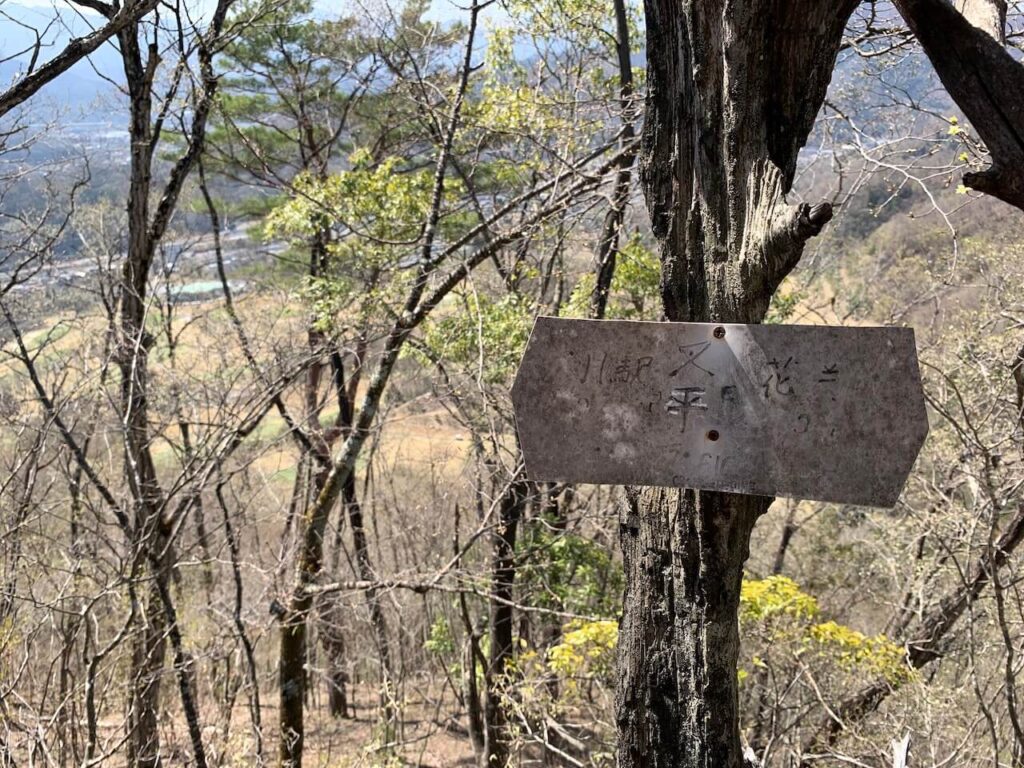

途中、飲む温泉水「弥生の舞」の工場、朝に到着した辻停留所と通過していき、郵便局の手前にある「花咲山」の案内を見落とさないように左折します。

その後、大月西小学校の裏手を進んでいくと、花咲山登山口にあたる山道の入り口に到着です。

そのまま坂を登ると、高い電波塔の麓に桃の木の群生地があり桃の花の咲き誇る様子を見ることができました。

そして、そのまま車道を跨いで反対側の山道を進んでいくことになります。

ここからは、破線ルートとなるので不安を感じるかも知れませんが、思いのほか整備されていて、最近ハマっている伊豆の里山であれば、このレベルはメジャールート認定だろうレベルに整備されていました。

唯一手間取ったのは、胎動仏道を過ぎてすぐのザレ場の急坂を降る区間です。

それも、距離にしたら10分程度の極々短い場所なので、緊張感が途切れて滑落といった心配もほとんど不要な場所でした。

むしろ、そういった不安よりも、魅力を感じるコースで、「女幕岩」からの大菩薩連嶺の眺めや、「花咲山」山頂直下からの花咲カントリークラブの眺めなどワクワクな山歩きを楽しめました。

人通りが少ないので蜘蛛の巣を払うのが面倒ですが、その点を差し引いても十分お釣りがくる楽しいルートなことがわかったのは大きな収穫でした。

ギャラリー

花咲山〜浅利登山口

花咲山からは、一旦、麓に降りて「浅利」にある登山口から「稚児落とし」へ向かうことにします。

まずは「花咲峠」まで降り、そこから細かいアップダウンを繰り返して「サス平」まで向かいます。

こちら側の山道の状態もとても良好です。

「サス平」の昇り降りで一瞬だけ岩場のような区間を通りますが、後は難しい場面はありません。

案内も適切に立っているので、その通りに降っていきましょう。

山道を降り切ると高速道路の脇に到着します。

そこから浅利の集落の中を抜けていき、浅利川を渡った先に「稚児落とし」に向かう登山口があります。

集落の中には、大月駅行きのバス停があるので、疲れた時にはここからエスケープも可能です。

覚えておくといざという時に役立つかもしれません。

ギャラリー

浅利登山口〜稚児落とし

浅利の登山口からは、のっけから急坂が続きます。

急勾配の階段を登り、鎖の垂れ下がるザレ気味の急坂を登っていきます。

ただまあ、登りなので意識するほど難しくはありません。一歩ずつ小股にヨチヨチ歩きで登っていけば問題無いでしょう。

登り一辺倒に登っていくと、途中で視界が開けて歩いてきた浅利の集落を眺めることができます。

1時間も歩いていないですが、結構な距離進んでいるように見えました。

稚児落としに近づくにつれて岩稜地帯に入っていきます。

危ないかなと思われる箇所はセメントで足場が固められているので、安定して登れます。

人気コースゆえの心遣いですね。ありがたいことです。

登り坂を登り切ると「稚児落とし」のてっぺんに到着です。

ここからの眺めは、非常に見晴らしがよく気持ちが良いです。

富士山が高川山に隠れる位置なのが残念ですが、大月から河口湖まで続く街並みや、杓子岳をはじめとした主に山中湖界隈の山々の様子が綺麗に見えました。

お天気に恵まれた日なら、ここでお弁当を広げたり、お昼寝したりするととても気持ち良いでしょう。

落ちないように注意する必要はありますが。

ギャラリー

稚児落とし〜岩殿山

稚児落としからは、超メジャールートとなるので、行き交う登山者の数が段違いに増えます。

すれ違いによる接触には注意しながら進んでください。

大きな鉄塔の脇を進むとお社があります。

このお社もいわくがあって、稚児落としで落とされた万生丸が生き延びて成人し、最後にここに祀られたという由来があるそうです。

あの絶壁から落ちても生きているとか、神憑ってますね。

お社を通過すると、天神山の山頂がありますが、こちらからの展望はありません。

速やかに先に進みましょう。

その後は、通行禁止となった兜岩を巻いて、鎖場を通過したら、あとは岩殿山に向かって登るのみです。

さまざまな名所を辿って、山頂に着くと満開の桜の花が歓迎してくれました。

この時期特有のご褒美。ありがたく受け取りましょう。

ここからは、大月市街地がよく見えます。ベンチやあずま屋も設置されているので、是非、ここでお昼休憩を取って低山特有の市街地と富士山のコラボレーションを楽しんでいってくださいね。

ギャラリー

岩殿山〜鬼の岩屋〜畑倉登山口

それでは、真の岩殿山山頂を踏んでから、下山していきます。

まずは、「馬場跡」という場所へ降ります。

昔の訓練場所だったようで、広く開けた場所ですが、桜の木が沢山植えられていて非常に綺麗です。

振り返ると富士山が見えるので、桜と富士山のコラボを楽しめます。

「馬場跡」を通過したら、少し坂を登ると「本丸跡」に到着です。

ここに立っている「烽火台」というところが、岩殿山の最高峰「山頂」となります。

ただ、木々に囲まれてしまって、展望は期待できません。

電波塔の隙間を通って裏側に出ると少し街の風景が見えますので、興味があったら寄り道してってみてください。

ここからは、「畑倉登山口」まで降り一辺倒に降ります。

ザレた道になっているので、滑らないように注意しながら降ってください。

途中に「畑倉神宮」なるお社がありますので、ご挨拶してから先に進みましょう。

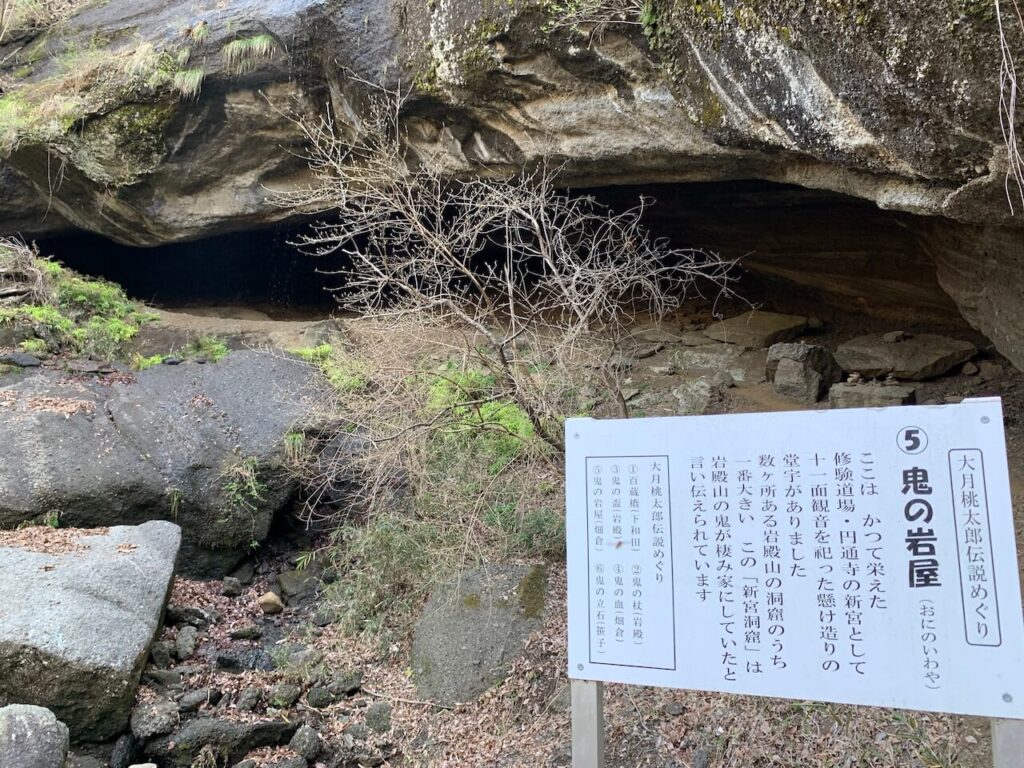

そして、桃太郎伝説ゆかりの地「鬼の岩屋」を眺めたら「畑倉登山口」はすぐそこです。

登山口は無料駐車場にもなっているようなので、車の出入りに注意しながら、「大月駅」方面へ向かいましょう。

ギャラリー

畑倉登山口〜丸山公園〜JR中央線「大月駅」

それでは、この日最後の目的地「丸山公園」に向かいます。

「畑倉登山口」からだと、大月駅に向かう途中に入り口があります。

岩殿山をぐるっと半周して鏡岩が見えてきたあたりに入り口がありますが、車道を挟んで反対側にあるので、ちょっと遠回りする必要があります。

そして、高台にあるので、少々坂を登る必要があり、ちょっと骨が折れます。

その分、見晴らしがよく大月の市街地や猿橋方面の街並みなどを楽しむことができます。

また、直上に鏡岩があり、とても迫力のある眺めを楽しむことができるのも嬉しい点です。

残念ながら、「ふれあいの館」には時間切れで入れませんでしたが、満開の桜を眺めて癒されてから帰ることができました。

ギャラリー

まとめ

山梨県大月市の桜の名所巡りの様子でした。

日本国内に住んでいると、春は桜の話題で持ちきりになりますのでお花見をしたくなるのは普通なことです。

そして、山登りをやっていると、桜と一緒に富士山も観たいと思うようになっていくのも自然な流れです。

高尾山や丹沢大山に登って楽しむのも良いことですが、下手な行楽地よりも混み合うので、今回紹介した大月界隈の名所も候補に入れて、無理なく満開の桜を楽しんでみてくださいね。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント