西伊豆の玄関口、沼津に程近い最近人気の縦走路「沼津アルプス」。

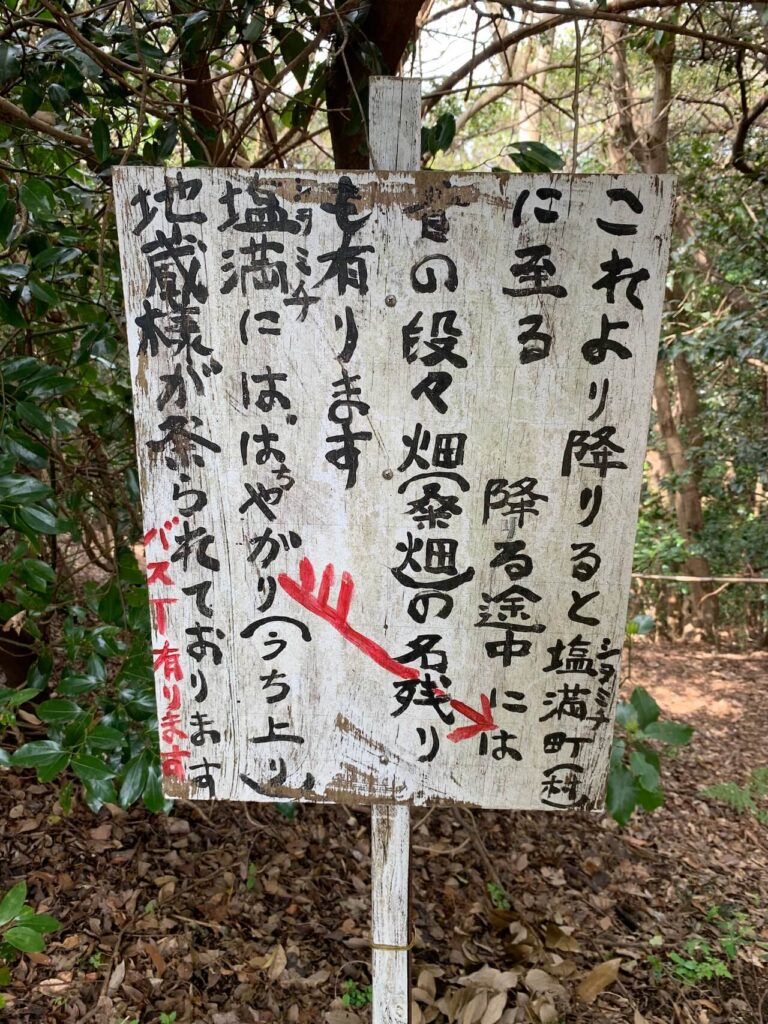

500m未満の里山を繋げるように、地元の登山愛好家たちが協力して整備したルートには、未だに手書きの案内板がメインに掲げられており、見かける度に、ほっこりと和やかな気分を味わえる癒しルートかと思いきや、全くもって違います。

実際に歩いてみれば一発でわかりますが、ロープ、鎖は当たり前な急坂のアップダウンが続く、かなり骨太な縦走路で、初見で赴く時には相応の心づもりが必要です。

そんな急坂好き垂涎な沼津アルプスですが、春の季節には綺麗な桜を見せてくれるお花の山との一面もあるようなので、見頃となっているこの時期に歩いてきてみました。

もしもあなたが、太ももパンパン、常時汗が噴き出るような急坂が大好物なら、とても魅力に感じるルートだと思いますので、是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/4/2

天候:曇りのち晴れ

エリア:伊豆エリア

コース概要:JR東海道線「沼津駅」〜香貫山登山口〜芝住展望台〜香貫山〜横山〜徳倉山〜志下山〜小鷲頭山〜鷲頭山〜多比口峠〜大平山〜多比口峠〜日守公園入口〜大嵐山〜日守公園入口〜伊豆箱根鉄道駿豆線「原木駅」

難易度:体力☆☆、技術☆☆、危険☆☆

交通機関:

(往)JR東海道線「沼津駅」からスタート

(帰)伊豆箱根鉄道駿豆線「原木駅」から、帰路へ

概要

沼津アルプス(ぬまづあるぷす)

沼津アルプスの詳細については、次の山行記録にまとめていますので、そちらをご覧ください。

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

まずは、今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高を示します。

最高点の標高: 396 m

最低点の標高: 3 m

累積標高(上り): 1603 m

累積標高(下り): -1608 m

総所要時間: 08:18:16

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の場所になります。

- 芝住展望台

- しおみち広場から志下坂峠までの稜線

- 大嵐山山頂

芝住展望台

今回の山行ルート上の展望ポイント一つ目は、「芝住展望台」です。

香貫山山頂から西に少しズレた位置に立つ電波塔を兼ねた展望台で、360度周囲を見渡すことができます。

眺めることができる代表的な山々としては、愛鷹山塊とその背後に聳える富士山、箱根山とその外輪山たち、そして、今回歩く沼津アルプスの山々とその背後に見える伊豆三山や天城山といった山々が挙げられます。

それ以外にも、沼津の市街地や港の様子、遠く太平洋まで続く駿河湾の広がりも楽しむことができます。

沼津アルプスの縦走ルートとしては少し外れてしまいますが、この縦走路を歩くなら絶対に外して欲しくない場所なので、忘れずに立ち寄ってくださいね。

ギャラリー

しおみち広場から志下峠までの稜線

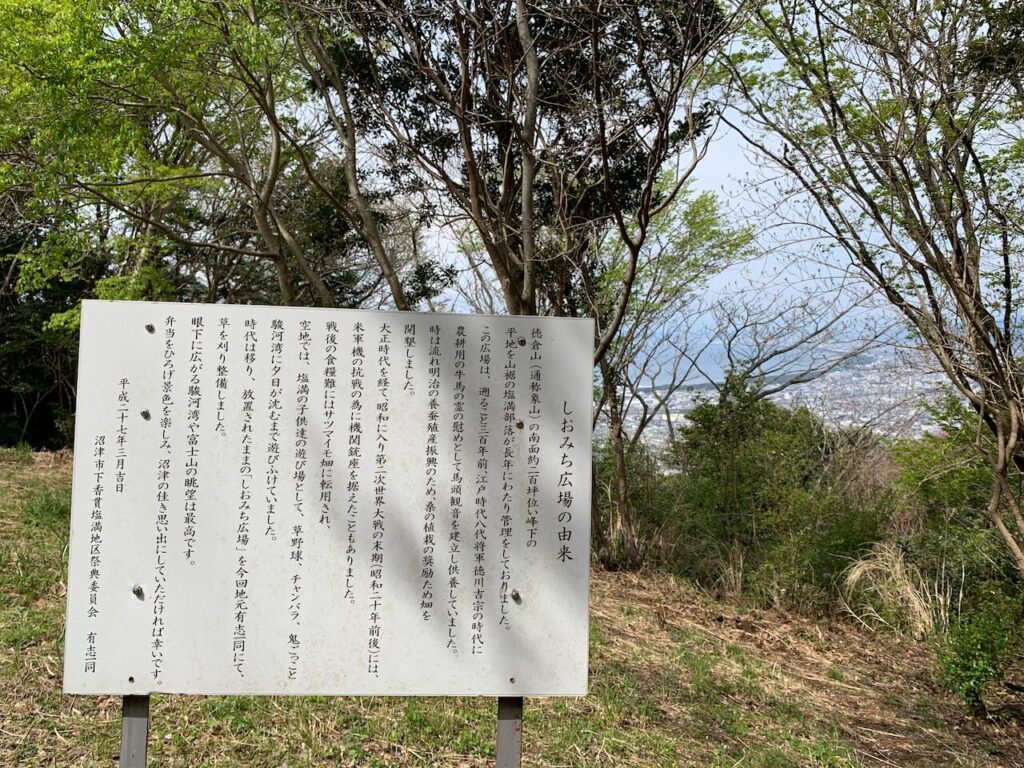

今回の山行ルート上の展望ポイント二つ目は、「しおみち広場から志下峠までの稜線」です。

徳倉山からの急坂を降ってたどり着く「しおみち広場」。

そこから更に先に進むと、緑豊かな林間の道から、いきなり視界が開けて、静浦漁港を眼下に対岸の西伊豆の海岸線へを眺めて進む稜線歩きに様変わりします。

ここの風景の変化がなかなか劇的で、奥多摩の展望皆無な稲村岩尾根を鷹取山山頂まで登り切った時のクライマックス感に似た感動を味わうことができます。

ちょっとマニアックすぎて訳わかんないですね。すみません。

要は、ここの区間を外してしまうと沼津アルプスで味わえる感動のひとつを取り逃してしまいますよということが言いたかったのです。

沼津アルプスは下山ルートが豊富であることも有名です。アップダウンに挫けそうになると途中から帰ってしまいたくなるかもしれませんが、ここの区間までは頑張って歩いてみてくださいね。

以降は、気分一新して元気に最後まで踏破できるようになりますよ。

ギャラリー

大嵐山(日守山)山頂

今回の山行ルート上の展望ポイント三つ目は、「大嵐山(日守山)山頂」です。

ここは、地元では「日守山」と呼ばれることの方が多いらしく、山麓から山頂にかけて広がる公園の名前も「日守山公園」となっています。

国土交通省の国土理知院発行の地図では「大嵐山」となっているので、以降は「大嵐山」と呼んでいきます。

ここの山頂には展望デッキが設けられていて、北方面、東方面への眺望が得られます。

無料の双眼鏡も設置されているので興味あったら眺めてみると面白いかもしれません。

そして、山頂から少しおりたところに第三展望所という開けた一角があり、そこからは西方面に伸びる沼津アルプスの山々を確認することもできます。

大した距離では無いので、気になるようだったら探してみてくださいね。

第二展望所は探し出せませんでした。これからも何度か登る場所だろうし、いつか明らかにしてみますね。

ギャラリー

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の区間になります。

- 鷲頭山から多比峠へ降る急坂区間

鷲頭山から多比峠へ降る急坂区間

今回の山行ルート上で注意したほうがよさそうな区間は、「鷲頭山から多比峠へ降る急坂区間」です。

沼津アルプスはピーク直下が全て急坂になるので、正確には全てのピーク直下で注意が必要になるのですが、中でも高低差や踏破する距離など、一番規模が大きい「鷲頭山から多比峠へ降る急坂区間」を代表として挙げました。

地面のコンディションは、滑りやすい柔らかめの黒土に大小さまざまな石や根っこが散りばめられた不安定な足場になっています。

そして、ほぼ全域に渡ってロープや鎖による補助が設置されていますので、適宜、活用して降ってください。

昔、北アルプスの山をご一緒した方が、「万が一、切れた時に為す術が無いので鎖やロープに頼り切るのは良くない」というお話を過大解釈していたのか、「ロープ、鎖、絶対使わないマン」だったのですが、そういう極端なことはしないで、あるものはしっかりと利用して安全に降ってくださいね。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:厚手のフリース

- アウター:ソフトシェル、レインウェア

- ボトムス:中厚手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

今回の活動中は、薄手の長袖Tシャツのみで歩きました。

この日は4月とは思えない寒さで、平地でも気温が一桁台止まりということで長袖Tシャツでも汗だくになるということはありませんでした。

ただ、今回は例外な日だったと思われますので、本来の4月の時期であれば半袖Tシャツの方が良いかもしれません。

交通機関での移動中は、薄手の長袖Tシャツと厚手のフリース、ソフトシェルという春先ではちょっと暑苦しく感じる出立でしたが、それでも風が吹いた時には肌寒さを感じる場面もありました。

季節の変わり目は、服装のチョイスが難しいですね。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

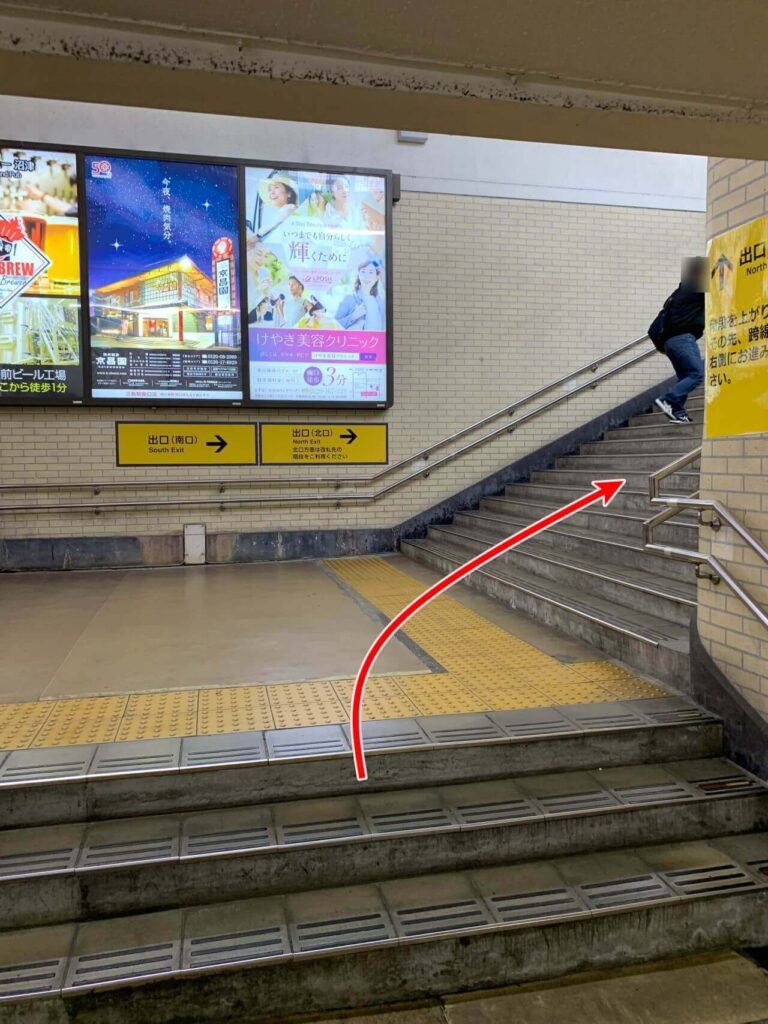

アプローチ

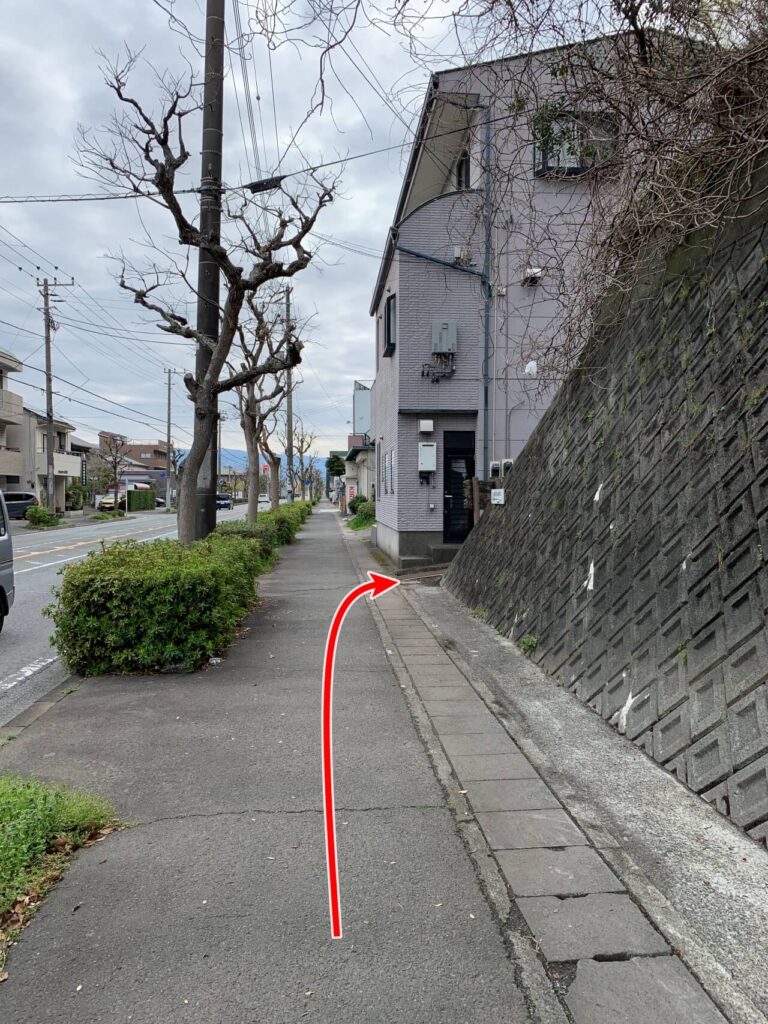

今回は「沼津駅」から歩いて「香貫山登山口」まで向かって、登り始めることにしました。

東京駅からは、JR東海道線で沼津行きに乗れれば一本で向かうことができます。

駅に着いたら、登山口のある方向「南口」改札へと向かいます。

改札前におトイレがありますが、少々小さいので混雑します。余裕があれば電車内のおトイレで済ませておいた方が良いでしょう。

そして、都内からSuicaで乗車した場合、沼津駅では有人改札で精算する必要があります。熱海駅を境に、管轄がJR東日本とJR東海道に分かれるため、情報を引き継げないらしいです。

このため、ここの有人改札も結構な人が並ぶので、できるだけ早めに改札まで赴いておいた方がストレス少なめに出れます。

無事に精算できたら、南口を抜けてスタートしていきます。

ギャラリー

香貫山登山口〜芝住展望台〜香貫山

香貫山登山口から5分ほど登山道を登ると、香貫山公園に立つ五重塔裏手に出ます。

ここから公園の正面に回って、沼津湾を見下ろすベンチで身支度を整えます。

登山のスタイルになったら、無料休憩所の前を通って山頂方面へ向かいます。

山頂に向かう方法としては、山道を通って進むスタンダードなルート、舗道を進む大回りルートの2パターンがあります。

いつも前者を使っているので、今回は後者鋪道を行くルートを使ってみました。

山道を進むよりも遠回りになりますが、芝住展望台に直接繋がるのは大変助かります。

さらに、途中から展望台への近道もあることがわか理ました。急坂の階段が続く道ではありますが、普段から山歩きしているようなら、全く問題ではありません。

見つけたら迷わず進んでしまいましょう。

展望台は、ビルの3回ぐらいの高さがあり展望抜群です。その分混雑する場所になってしまっていますが、立ち寄らない方が損です。

是非、寄り道していってください。

展望台からは、香貫山山頂へ直登できるルートが存在していますので、そちらを通って山頂を踏んでから、次のピーク「横山」へ向かうと良いでしょう。

ギャラリー

香貫山〜横山

香貫山の山頂を踏んだら、次の目的地「横山」へ向かいます。

まずは、鋪道との交差地点まで階段を降りたら、「桜台」へ向かいます。

この「桜台」は、名前の通り桜の名所です。桜の時期には、ソメイヨシノやオオヤマサクラなど、複数品種の桜が咲き競って素敵な空間を演出してくれます。

「桜台」を過ぎると「八重坂」までの降下が始まります。今まで登ってきた高度を全て吐き出す勢いで降ることになります。

「八重坂」まで降り立つと、今度は車道を辿って「横山」への取り付き口となる「八重坂峠」に向かいます。

そして「八重坂峠」から「横山」へ登っていくことになるのですが、ここからが沼津アルプス本番で、アキレス腱がピンと伸び切るような急勾配の坂道を、補助のロープを手繰りつつ登っていくことになります。

途中に小休止的な踊り場を挟んで、2つ目の急坂を登り切れば「横山」の山頂に到着です。

苦労に苦労を重ねて登った山頂ですが、ここからの展望は全くありません。

目印になる手作りの案内板以外に何も無いので、速やかに次の目的地「得倉山」へ向かうようにしましょう。

ギャラリー

横山〜徳倉山

横山から徳倉山への道のりも、沼津アルプスらしい歯応えのあるアップダウンが続きます。

まずは、急斜面の降りです。

滑りやすく急勾配なので、補助のロープ活用して気をつけて降りましょう。

「横山峠」降ったら、今度は登りです。

ちょっとわかりづらいクランクを通ってしばらく平坦な道を進むと、横山への急坂よりも更にキツい鎖付きの急坂が待ち受けています。

ここの階段は段差があるので、膝の上げ下げでバテないようゆっくり目に登りましょう。

二つの並んだお社が見えてきたら登り坂も終盤です。

最後にひと登りして視界が開けたところが、「徳倉山」の山頂になります。

木々の間から富士山が見える位置があるので、天気の良い日に探してみてください。

富士山を眺めて一息ついたら、今回のルートで一押しの海への視界が広がる稜線区間に入っていきます。

ギャラリー

徳倉山〜志下山

徳倉山から先は、海への眺望が素晴らしい稜線区間に入っていきます。

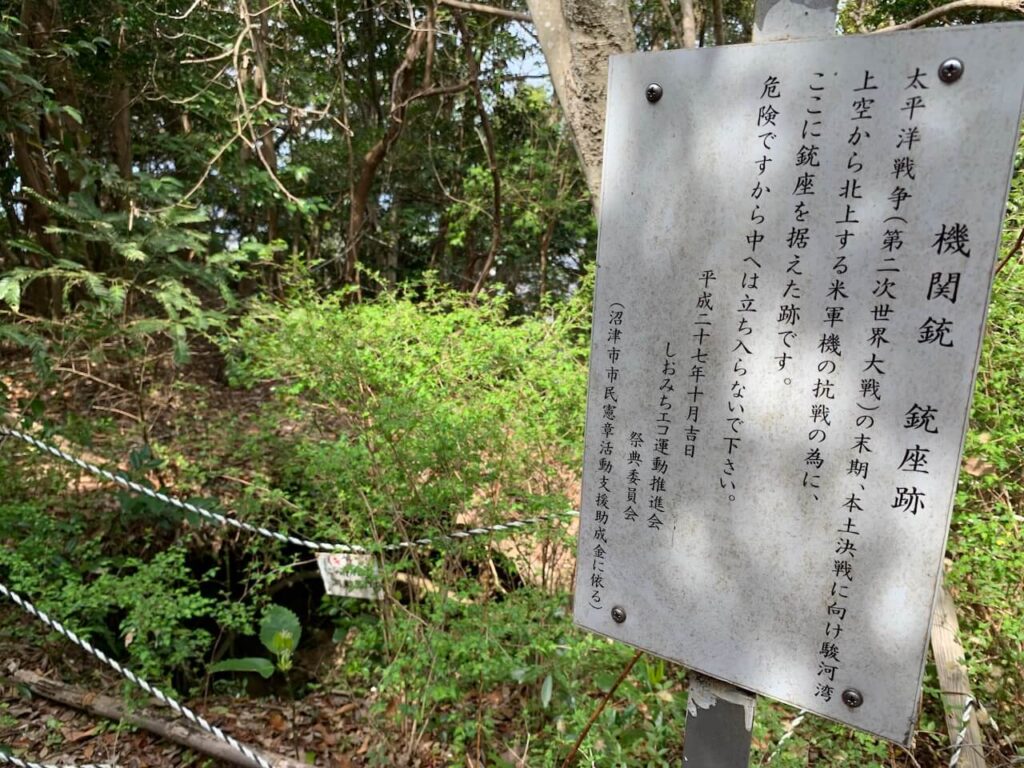

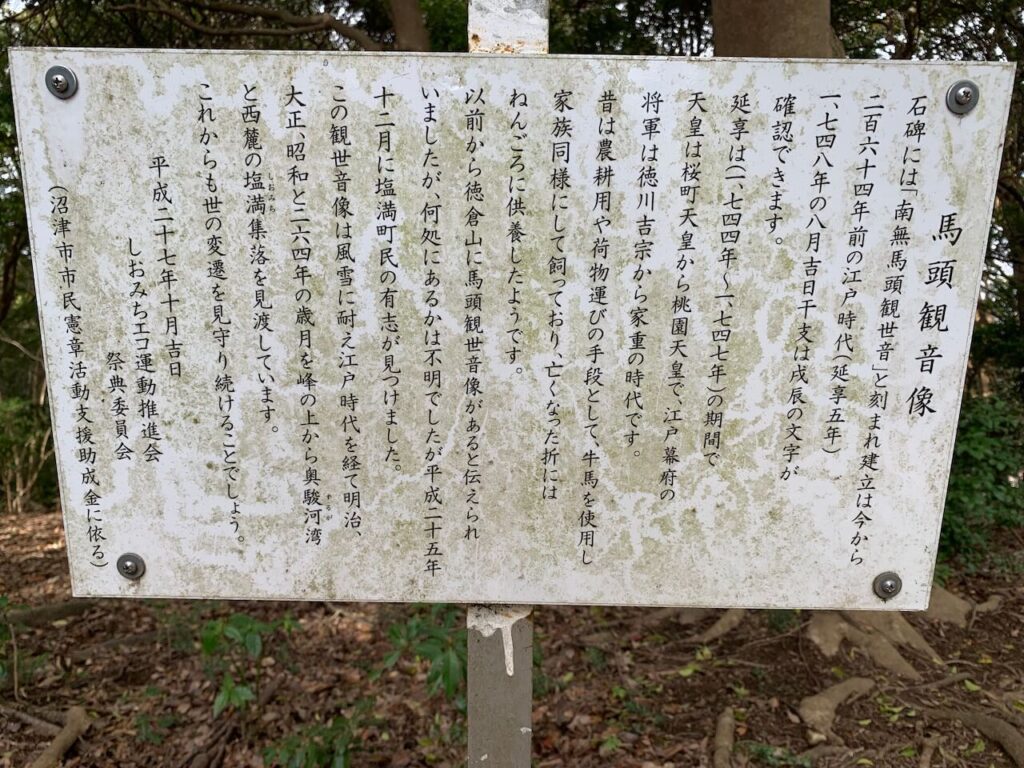

ロープの張った急坂をグッと降ったら、沼津港へ続く分岐、戦時の跡地、馬頭観音とスポットを通過して「しおみち広場」まで進みます。

「しおみち広場」では、案内板の裏手から富士山が見えることがあるようです。

そして、ここを通過してしばらくすると、いきなり前方の視界が開けて、海への眺望が広がります。

なかなか感動的なので、是非ともご自身の眼で直接確かめてみてください。

一旦、林の中に引っ込んで「志下坂峠」まで降ったら、登り返して再度稜線沿いを歩きます。

ここからは、海への眺望だけでなく、これから向かう鷲頭山への眺めも楽しむことができます。

海、山の風景を楽しみつつ歩みを進めていくと、「さざなみ展望台」という案内板が見えてきます。

そこが、「志下山」の山頂となります。

傾斜があるものの、ちょっとした広場があるので、ここにレジャーシートを広げて寛ぐのも良いかもしれません。

ギャラリー

志下山〜小鷲頭山〜鷲頭山

「志下山」を越えても、しばらくは稜線の道が続きます。

歩きやすい平坦な道、心地よい海からの潮風、そしてこの時期特有の桜の花々に癒される楽しいお散歩を堪能していくと、「パノラマ展望台」に到着します。

ここからも、海への気持ち良い眺めを堪能できます。

そして、馬処峠を通過すると今度は「きらら展望台」が見えてきます。

以前、ここにきた時には2mを越すカヤトの林が広がっていて展望皆無だったのですが、綺麗に刈り取られて展望台らしくなっていました。

「きらら展望台」を過ぎると、気持ちよくも楽しかった稜線歩きも終わりを告げて、沼津アルプス最高峰「鷲頭山」へ向かう急坂地帯へと入っていきます。

まずは、「ぼたもち岩」まで降下して、そこから一気に山頂に向けて登っていきます。

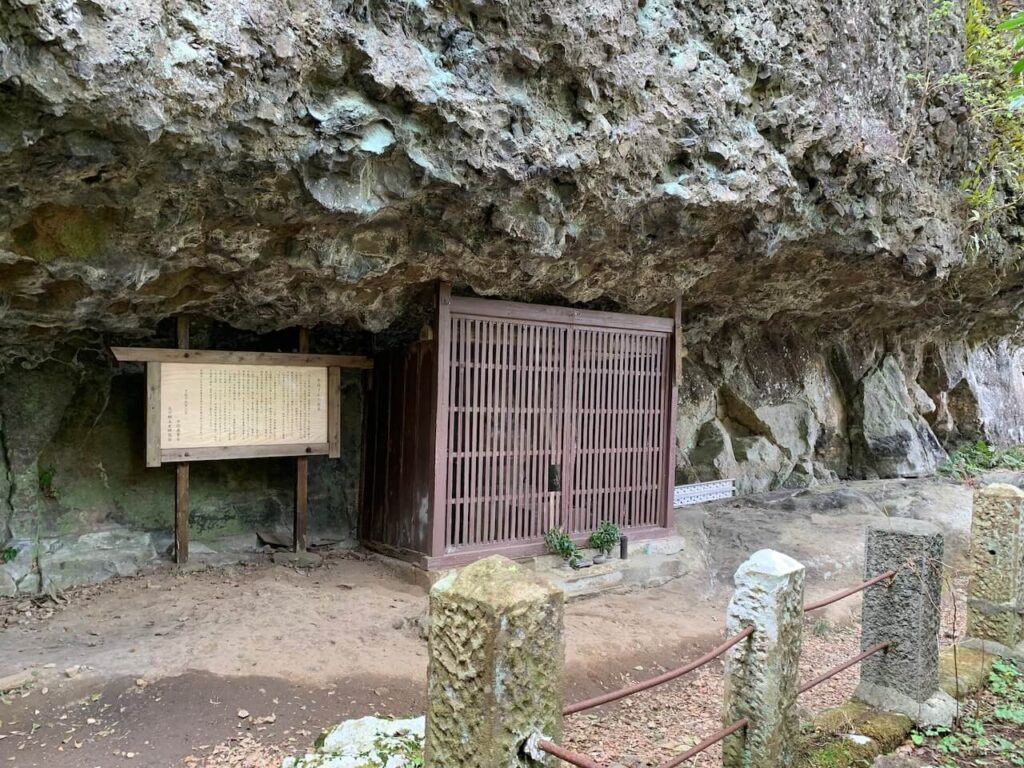

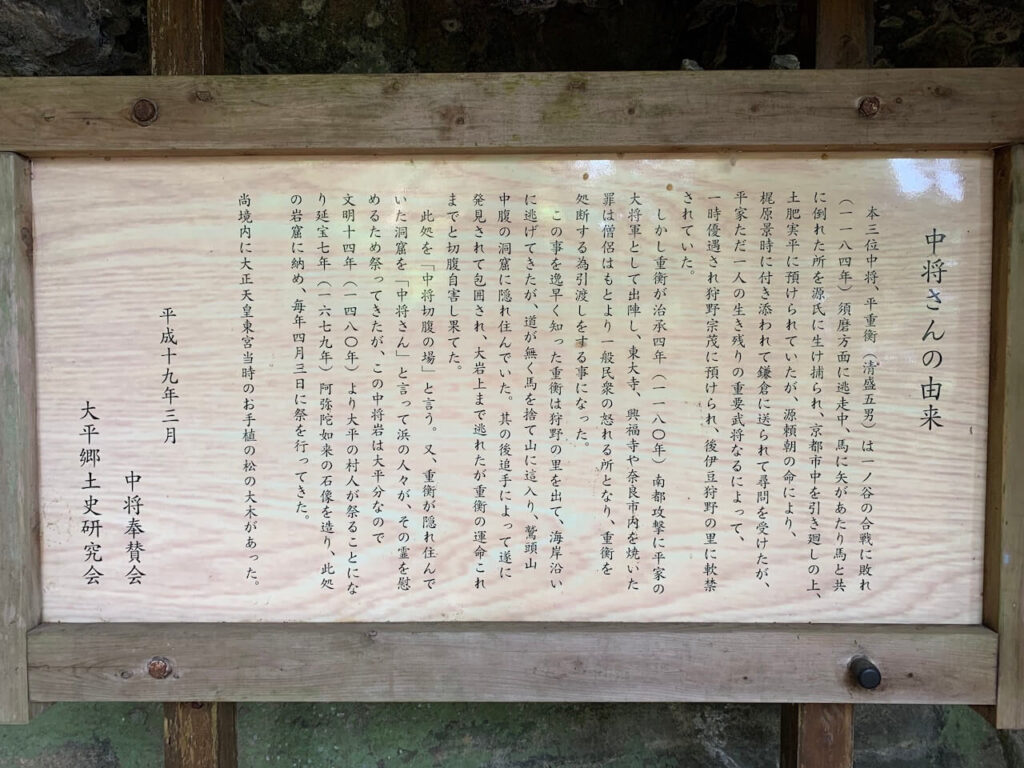

途中に「中将さん」という名前で平家ゆかりの場所があります。

平家ただ一人の生き残り武将で京都木津川の畔で斬首されたと言われる「平重衡(たいらのしげひら)」が、逃げ隠れて住んでいた大岩だという由来があるようです。

「中将さん」を過ぎると、沼津アルプス屈指の急坂地帯に入ります。

段差の大きい岩場続きの林間の急坂ですが、逆に展望皆無なことが幸いして「登る」という行為に専念できます。

このため、無心で登ることとなり、ふと気がついて顔を上げてみれば急坂地帯を通過していたというマジックを味わえるかもしれません。

そして、登り切った先には「小鷲頭山」、更に先に「鷲頭山」の山頂が控えています。

展望としては「小鷲頭山」の方が良いように感じます。

山頂の案内の裏手からは駿河湾の湾曲した海岸線が見えて、満足感のある眺めを楽しめます。

「鷲頭山」の山頂では、この海岸線が木々に隠れてしまい見ることができません。

先に「小鷲頭山」で見えてるだけに少々残念な思いが残るかもしれません。

ただし、山頂広場の広さをとったら「鷲頭山」の方が2倍ほど広いので、長期休憩を取るのであれば最高峰ということもありますし「鷲頭山」の方を推しておこうかと思います。

ギャラリー

鷲頭山〜多比口峠〜大平山

「鷲頭山」から「太平山」までの降りもなかなかの急坂です。

特に「多比峠」までの区間の傾斜が厳しく、場所によっては掴んだロープがバンザイする位置まで上がってしまうこともあり、全身を使って降っていくイメージになります。

一般的には、ここより先にある「多比峠」から「多比口峠」の間に広がる細尾根区間が、沼津アルプス一番の核心部と言われますが、わたし的にはこちらの急坂の降りの方が数倍神経を使いました。

そして「多比峠」を通過して、細尾根区間に入るわけですが、よくよく足元をみるとガッチリとコンクリートで固められています。

高度感はあるものの、足場はかなり安定していますので、見た目ほど難しくなく通過することができるでしょう。

細尾根区間を過ぎて仕舞えば、後はただキツいだけの急坂地帯です。

今までの疲労の蓄積もあるかと思いますが、最後のピークということで気合一発登り切ってしまいましょう。

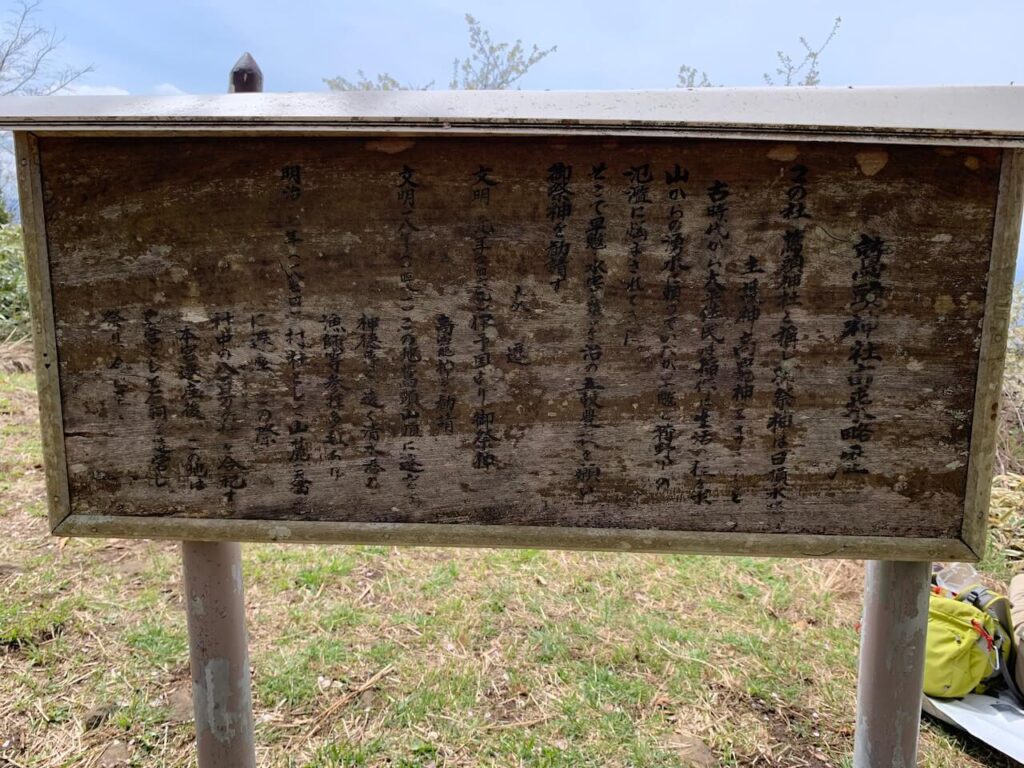

「太平山」の山頂も広い平地となっていて、お社が立っています。ベンチもあるので休憩するには適している場所です。登りで疲れたら一服入れるのも良いかなと思います。

そして「太平山」から先も尾根道は続きます。

ここから先は「奥沼津アルプス」と名前を変えて、更に岩場の続く深部となっていきます。

最終的には「大嵐山」を越えて、狩野川の川辺に降り立つことができるのですが、実はこのルート私有地の中を通っています。

「大嵐山」から入ろうとするとわかるのですが「立ち入り禁止」を示す「函南役場」の看板が掲げてあります。

以前、役場に問い合わせてみたところ「原則として立ち入り禁止」と言い渡されたので、以降、わたしはこのルートに足を入れることは控えています。

参考にその時呟いたツイートも載せておきます。

そのような訳で、尾根づたいの縦走行為としてはここまでにして、別のルートを使って奥沼津の「大嵐山」へ向かうこととします。

ギャラリー

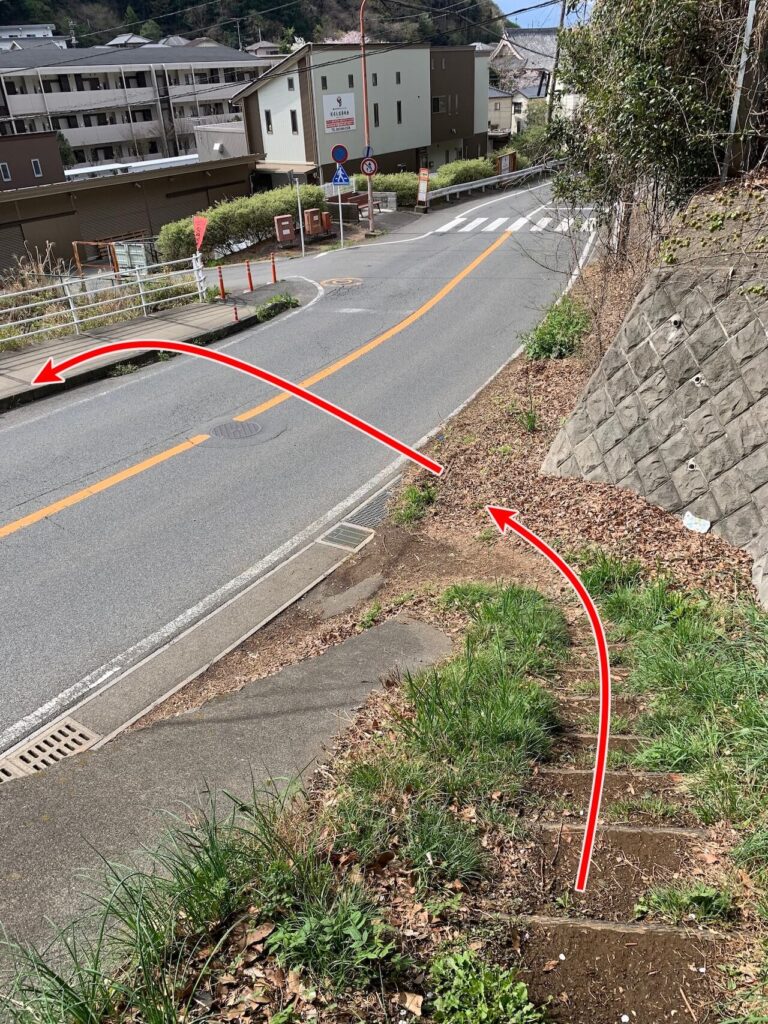

大平山〜多比口峠〜日守公園入口

通り抜け禁止エリアに入り込むのを避けるため来た道を「多比口峠」まで戻ります。

そして、そこから太平方面に下山する道をたどります。

ここの区間は沢筋を降るルートとなっており、ザレた泥濘の道を降ることとなりましたが、民家の脇まで降りることができれば、後は無難な車道歩きです。

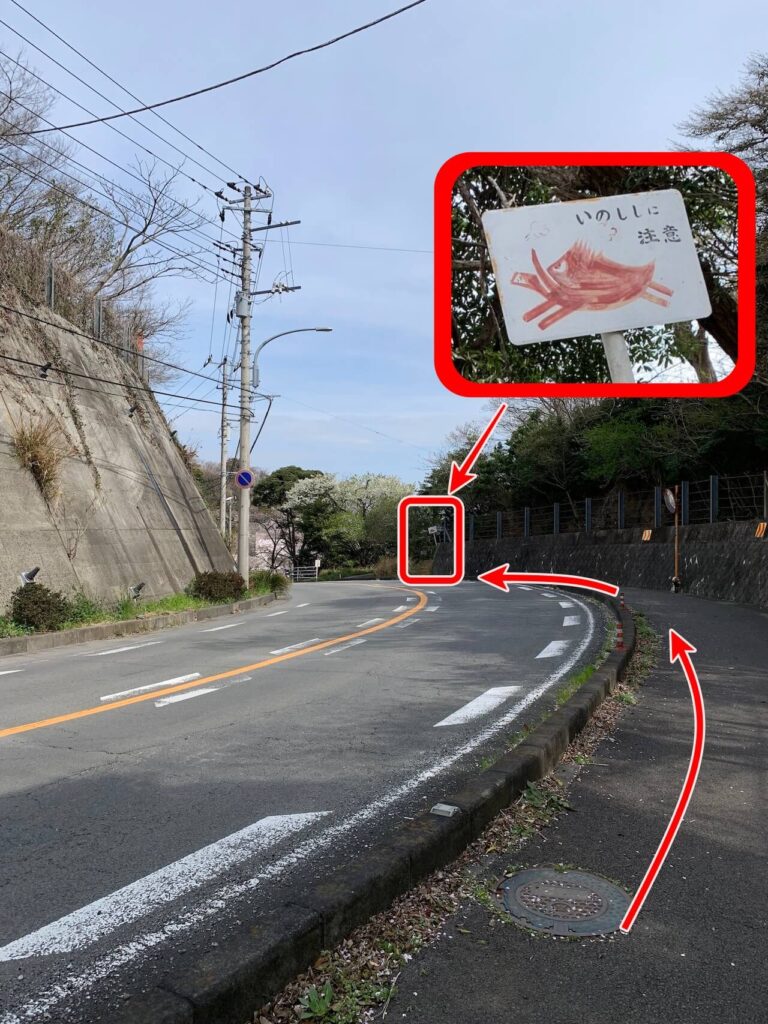

農家や田畑を通り過ぎて、バスの通る大通りに出たら大嵐山の登山口「日守公園入口」方面に向かって進んでいきます。

ここからは歩道が狭いわりに、通行量が増えていくので車の往来に注意しながら進んでください。

正面に「大守大橋」が見えてきたら目的地ももう少しです。

公園の駐車場を越えて、公共トイレを超えたら「日守公園入口」です。

公園とはなっていますが、木の階段の続く道となりますので、気合を入れ直して最後のひと登りに挑むことにしましょう。

ギャラリー

日守公園入口〜大嵐山〜日守公園入口〜伊豆箱根鉄道駿豆線「原木駅」

「日守公園入口」から、この日最後の登り坂を登ります。

公園の敷地内ということで、非常に整備の行き届いた道で、段差の低い木の階段が続きます。

蛇行した散策路といった感じでしょうか。

道の至る所にお花が植えられていて、人工で作られた自然という感じは否めませんでしたが、いろんな種類のお花が楽しめたのはよかったかもしれません。

山頂まで上り詰めると、山頂の案内板を囲むように展望デッキが設置されていて、一段高い位置から沼津、三島の市街地の様子や、蛇行する狩野川とその先に聳える愛鷹山塊や富士山の様子を眺めることができます。

無料の望遠鏡もあるので、興味があったら覗いてみるのも良いかもしれません。

覗いている人の声を聞くと、三島スカイウォークが見えたとはしゃいでいたので、案外楽しいかもしれません。

展望デッキの裏側は、桜の木に囲まれた芝生が広がっていてレジャーシートを広げて寛ぐご家族の方もいらっしゃいました。

山頂で展望とお花を堪能できたら、来た道を降って伊豆箱根鉄道駿豆線「原木駅」へ向かいます。

公園の入口から車道を進むのが近道ですが、狩野川の防波堤に乗ってしまうと周囲の様子を眺めながら気持ちよく歩けるのでおすすめです。

日の出橋を越えて、石堂橋を渡ったら、住宅街をまっすくと進み、「原木駅」に到着です。

ここの駅はホームが2つありますが、基本的に手前の2番ホームに上り電車も下り電車も停まるようです。1番ホームは車両すれ違いの時だけ使うみたいなので、時刻表に書いてあるホームの番号をしっかりと確認してから正しいホームで待つようにしてくださいね。

ギャラリー

おまけ

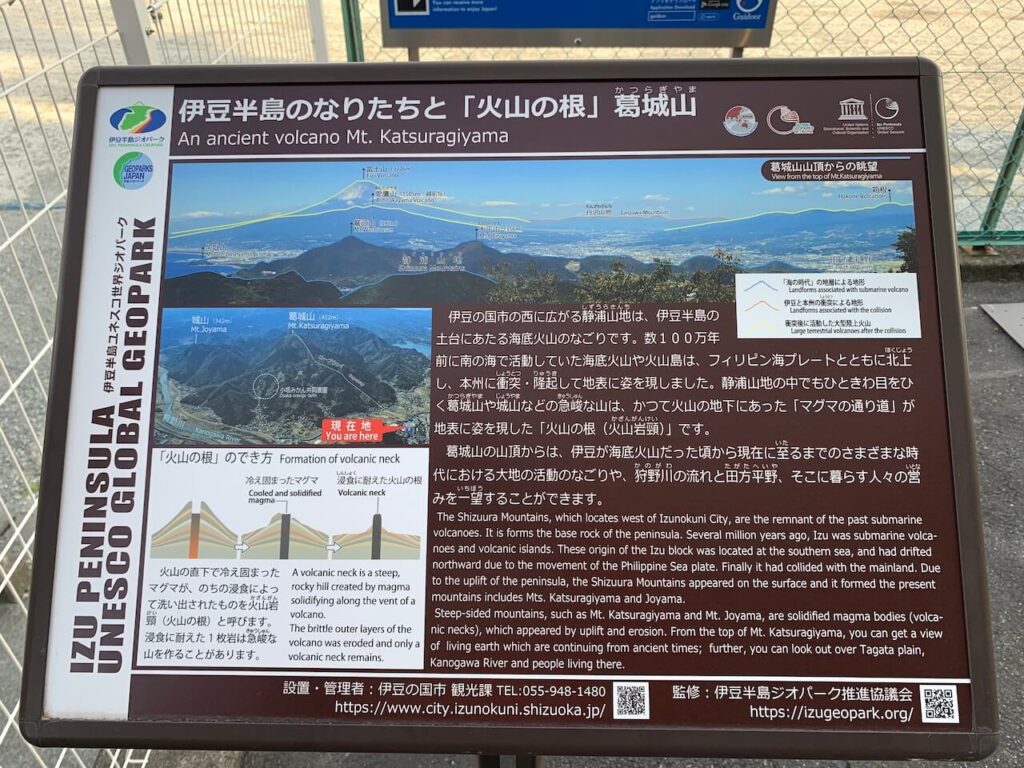

この日は、4月1日から開催されている伊豆パノラマパークの夜桜ライトアップを覗きに葛城山へ寄り道していくことにしました。

折角なので、20時まで延長しているロープウェイにも乗ってみようと、田京駅から歩いて向かいます。

大体30分ほどでロープウェイの麓駅に到着し、ロープウェイで山頂に向かいます。

ここのロープウェイは、4人乗りの小さいサイズが数珠繋ぎに登っていくタイプで、ご家族やカップルを想定した作りになっていました。

山頂駅に到着すると、夕暮れ時に入るかどうかといった感じで徐々に暮れていく空を眺めながら、駿河湾の様子や山頂のライトアップされていくソメイヨシノたちを楽しむことができました。

日が暮れると海からの風も冷え込んで、かなり寒くなるのでしっかり着込む必要はありますが、夕暮れに染まった街並みが徐々に灯りを灯して夜景に変わっていく様はなかなか素晴らしいものがありました。

注意点としては、割引チケットは購入してから有効になるまで一日待つ必要があるので、当日購入してしまうと泣きを見る点と、自由に歩き回れる空間がロープウェイの山頂駅周辺の狭い空間に限られる点でしょうか。

暗くなって事故を起こさない配慮なんだとは思いますが、山頂の櫓に登って夜景をみるというのはできないようでした。

それでも、碧テラスと呼ばれるビュースポットからの夜景は秀逸ですので、機会が合えば、是非、足を運んでみてくださいね。

関連リンク

伊豆パノラマパークの公式サイトを載せておきます。詳しくは、こちらをご確認ください。

ギャラリー

おまけ2

伊豆パノラマパークを後にしたら、後は寄り道せずに帰る予定だったのですが、あまりに体が冷えたので、急遽、熱海に寄り道して駅前温泉に立ち寄ることにしました。

到着が20時を回っており、時短営業21時までと短時間しか入れなかったので、カラスの行水になってしまいましたが、そこは熱湯風呂で有名な熱海のお湯です。芯まで温まって帰路に着くことができました。ありがとうございました。

ギャラリー

まとめ

桜が満開な沼津アルプスを縦走したときの様子でした。

沼津アルプスは、急坂のアップダウンの続く骨太な縦走路ですが、山、海、市街地と様々な風景を楽しめる眺望のルートでもあり、桜などの草木を愛でるのにも向いている万能型な縦走路であることがわかりました。

黙々と急坂を昇り降りする山行も楽しい物ですが、ふと目を向けた先に綺麗な風景やお花があると、得した気分を味わえてさらに楽しいものになります。

沼津アルプスで、是非、そのような一つ得した気分になれる山行を楽しんでいただければ幸いです。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント