毎年12月から翌年2月までの冬季期間の関東圏は、乾燥しつつも快晴が続くお天気のボーナス期間です。

この時期は、空気中の水分が飛んで遠方までしっかりはっきりと見通せるようになるので、展望優先の山行に最適なんです。

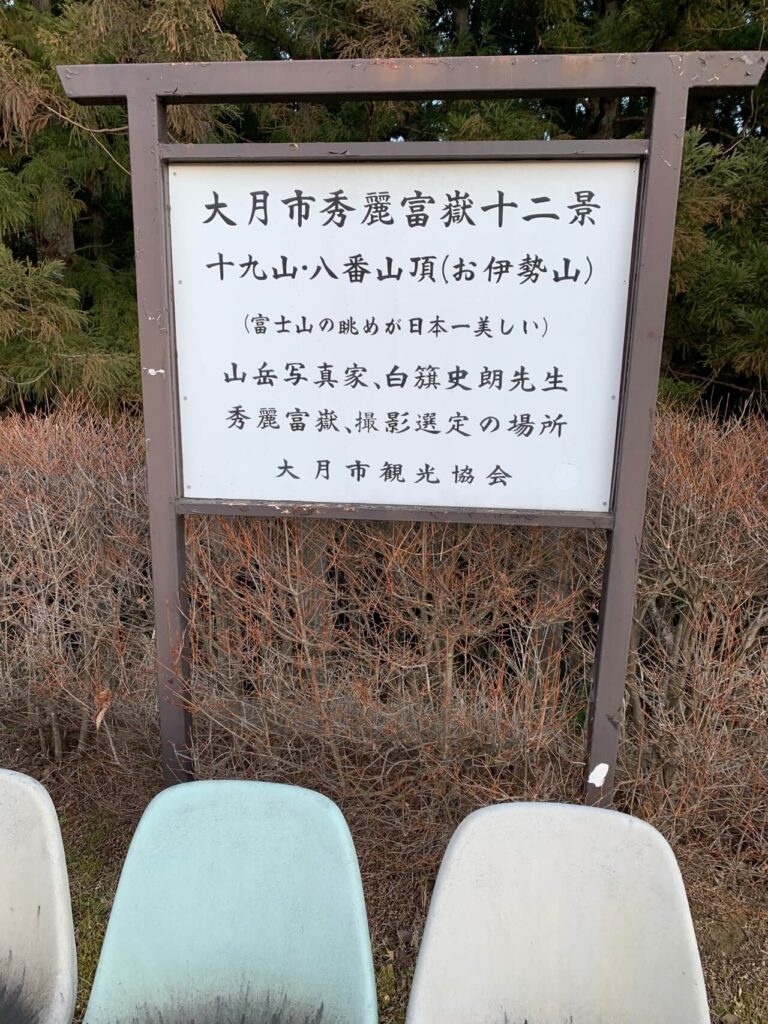

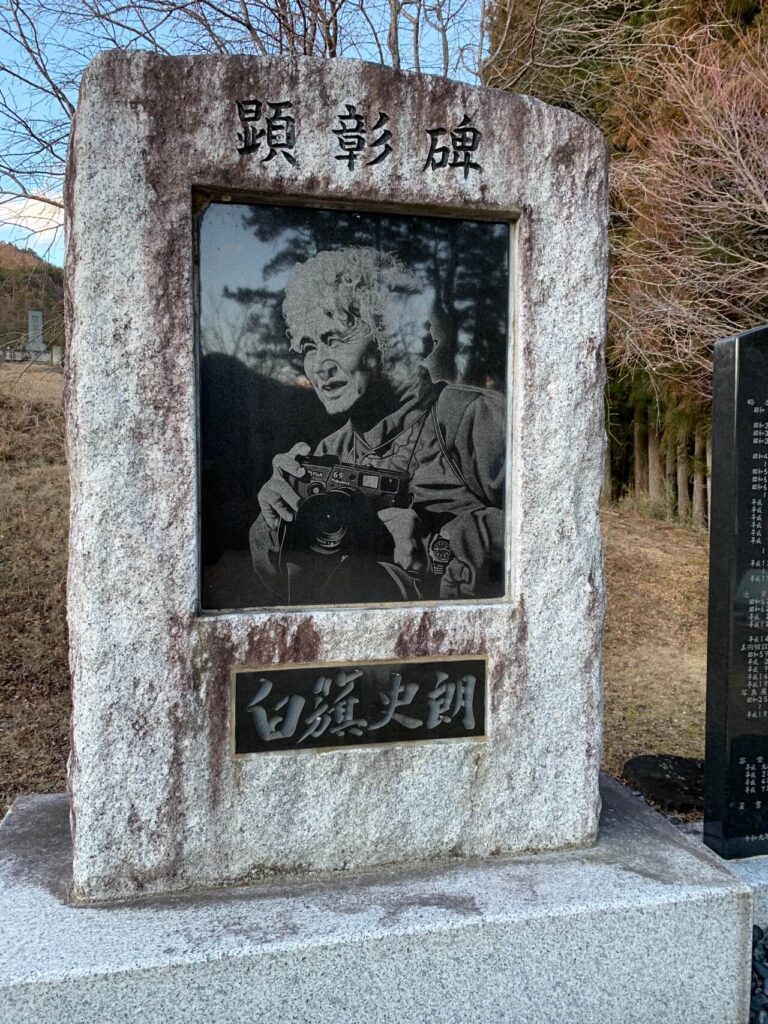

この展望に恵まれる期間を狙い、山梨県大月市選定の秀麗富嶽十二景の山々を巡ってステキな富士山を眺めて歩いているのですが、今週もその一環で未踏だった笹子雁ヶ腹摺山とお伊勢山の2座に足跡をつけつつ、それぞれの場所からの富士山を眺めてきました。

今回は、その時の様子となります。

あなたの山登りの目的が「高所からの綺麗な眺め」ということでしたら、今回の記録も満足してもらえる内容になっていると思います。

是非、最後まで読んでいって下さいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/2/5

天候:晴れ

エリア:大月エリア

コース概要:JR中央線「笹子駅」〜笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山〜お坊山〜大鹿山〜滝子山〜JR「初狩駅」〜お伊勢山〜富士急バス「上真木停留所」

難易度:体力☆☆☆、技術☆☆、危険☆☆

交通機関:

(往) JR中央線「笹子駅」 からスタート

(帰)富士急バス「上真木停留所」から、JR中央線「大月駅」へ

概要

秀麗富嶽十二景

秀麗富嶽十二景は、名前の通り「美しくすっきりと富嶽(富士山)が見える十二の場所」として、山梨県の大月市が選定した富士への眺望に優れた山々を指します。

詳しくは、別の山行記録にまとめてますので、そちらをお読みください。

今回の山行上でのポイント

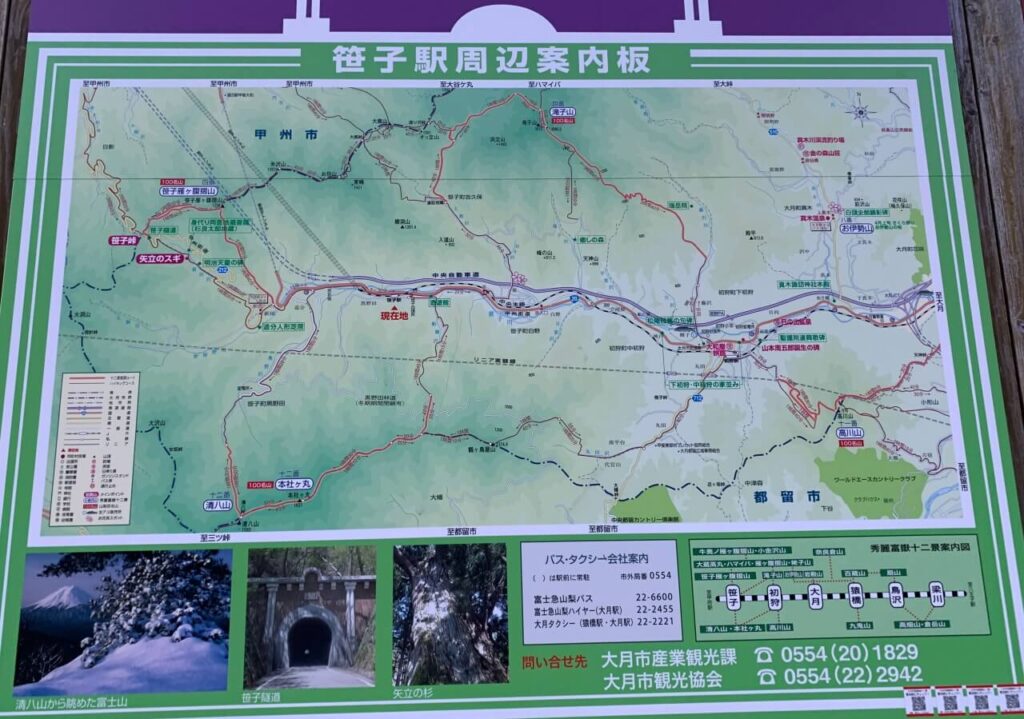

地図上の位置と標高

まずは、今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高を示します。

最高点の標高: 1616 m

最低点の標高: 422 m

累積標高(上り): 2405 m

累積標高(下り): -2501 m

総所要時間: 10:07:06

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上で、展望の楽しめたポイント5箇所についても述べておきます。

お伊勢山の山頂広場の一角からも富士山が綺麗に見えたのですが、どうも他人のお墓の敷地内だったみたいなので一旦、掲載は控えました。再訪したら改めて書きたいと思います。

- 笹子雁ヶ腹摺山山頂直下の電波反射板裏

- 笹子雁ヶ腹摺山山頂のベンチ前

- 笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山間の展望所

- お坊山山頂

- 滝子山山頂

笹子雁ヶ腹摺山山頂直下の電波反射板裏

展望がよかったポイント1つ目は「笹子雁ヶ腹摺山山頂直下の電波反射板裏」です。

笹子駅や笹子峠から登ってくると、山頂直下に電波反射板が立っているのが目に付くかと思います。

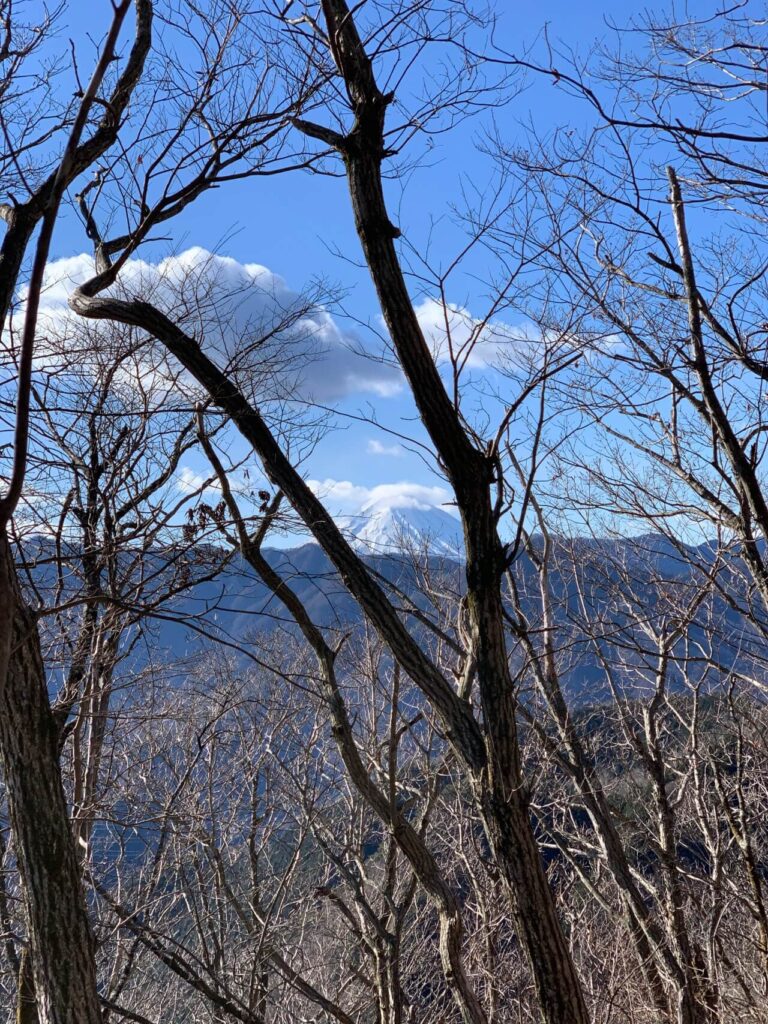

見えて直ぐの位置だと木々が邪魔になってしまうのですが、反射板の裏手にあたる場所まで登ってしまうと、木々の背の高さに邪魔されずに、南方面へ広がる眺望を楽しめます。

笹子雁ヶ腹摺山山頂では、木々の間からの眺めしかないので、開放感はこちらの方が上に感じました。

ギャラリー

笹子雁ヶ腹摺山山頂のベンチ前

展望がよかったポイント2つ目は「笹子雁ヶ腹摺山山頂のベンチ前」です。

先に述べた通り、木々の合間から富士山を眺める形となりますが、丁度ベンチの目の前が富士山への眺望が一番良い場所になります。

開放感はそれほど高くはないですが、座ってゆっくりと富士山の眺めを楽しめるのはポイント大きいかなと思います。

ギャラリー

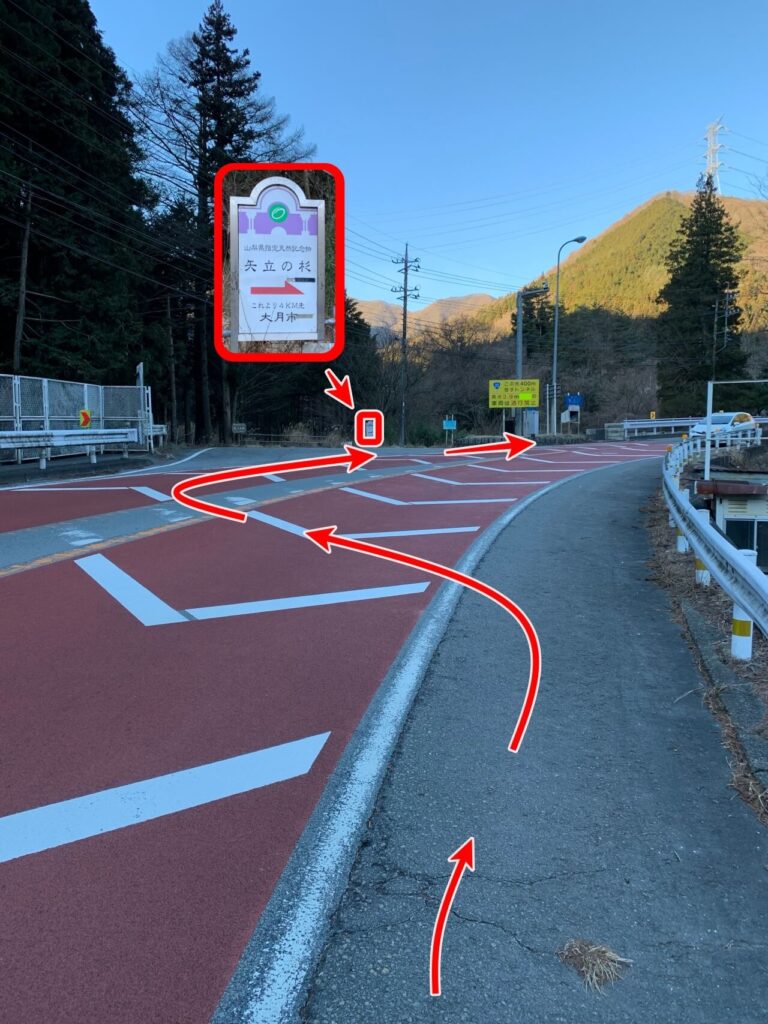

笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山間の展望所

展望がよかったポイント3つ目は「笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山間の展望所」です。

より具体的な場所としては、米沢山山頂直下の鎖場に入る直前になります。

案内は何も出ていませんでしたが、本道から南方面に向かってかなりはっきりとした分岐が出てくるので、そちらに向かうことで辿りつくことができます。

道の行き止まりからは、南方面への眺望が広がっており、鶴ヶ鳥屋山から本社ヶ丸、清八山に向かって伸びる尾根筋の向こう側に冠雪した富士山を眺めることができました。横に目をやると今さっき通過した笹子雁ヶ腹摺山も確認できて、非常に解放感のある展望所になっています。

今回の山行内では、滝子山山頂からの眺めの次に解放感のある場所です。

分岐を見つけることができたら、そこからは1分で到着できます。

見かけたら、是非、寄り道をしていって下さいね。

ギャラリー

お坊山山頂

展望がよかったポイント4つ目は「お坊山山頂」です。

この場所からは、北方面の甲府盆地やその奥に広がる南アルプスへの眺望が楽しめます。

その他にも、直ぐ横を走る大菩薩連嶺や秩父の山並みも眺めることができるので、バラエティに富んだ眺望が得られます。

知名度の高いピークでは無いので、わたしも訪れるまではただの通過ポイントとの認識でいましたが、スルーしてしまうのは勿体無い眺めなので、是非、足を止めて楽しんでいってください。

ギャラリー

滝子山山頂

展望がよかったポイント最後となる5つ目は「滝子山山頂」です。

今回の山行で訪れた中では、一番の眺望を誇ります。

南方面からは、三つ峠を前座に従えた富士山への眺望が楽しめて、北方面からは、本ピークから北に伸びる大菩薩連嶺の山々を見通すことができます。

切り立った足元にはJR中央線沿線上の街並みも眺めることができて、そこからの高度感も楽しめます。

山頂は東西に長い広場になっていて、ここで昼食やティータイムをとる方も多く混雑しやすいのが難点ではありますが、それを補って余りある眺望を楽しめますので、もし、登ったことが無いようだったら、是非、機会を作って訪れてみてください。

ギャラリー

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間については次の点でした。

- 笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山間の米沢山寄りの鎖場区間

笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山間の米沢山寄りの鎖場区間

今回、注意が必要と思われた区間は「笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山間の米沢山寄りの鎖場」の区間です。

より具体的に示すと、米沢山山頂直下に差し掛かる前に出くわす細い鎖の垂れた短い鎖場です。

通過に掛かる時間は10分程度なので、距離的にも高度差的にも、難易度は高く無いですが、足を滑らせれば大怪我に繋がります。驕らずに丁寧に通過してくださいね。

そして、どちらかというと、技術的な難易度よりも鎖のコンディションの方に注意が必要と感じました。いますぐどうにかなるようなものでは無いですが、なかなか年季の入った鎖のようで、一部の鎖は巻き付けてある木に深く食い込んだ状態で錆びついていました。

万が一があるといけないので、なるべく自然に生えている木々や岩も併用して、負荷分散させつつ通過するようにしてみてください。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:厚手のフリース

- アウター:ソフトシェル、レインウェア、ダウンジャケット

- ボトムス:中厚手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、毛糸の手袋

今回は、日が昇ってからのスタートということで、日差しが暖かくスタート地点「笹子駅」から長袖Tシャツ、ソフトシェルという登山スタイルに着替えてのスタートとしました。

稜線上では、風が冷たく風景を撮影している最中はしょっちゅうブルっとなりましたが、動いていれば体が温まり、丁度良いくらいの涼しさで快適に活動することができました。

この日は、全く空腹を感じることが無かったため、休憩の類は入れずに最終ポイント「お伊勢山」まで通しで歩いてしまったので、山中での休憩でどのような服装が良かったか実例を示せませんが、感覚的にソフトシェルの下には厚手のフリースも着込んでおかないと厳しい状況だったろうと思います。

交通機関利用時は、長袖Tシャツに厚手のフリース、ダウンジャケットのフル装備です。

窓全開の冬場の奥多摩線に比べれば、中央線車内は暖かく、これら組み合わせでも十分に耐えられるものでした。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、秀麗富嶽の山々の中でも、全く足を踏み入れていなかった山を巡ろうということで、笹子雁ヶ腹摺山とお伊勢山の2座を繋げて歩くプランとしました。

それぞれの山は中央線2駅分離れているようだったので、中間地点に滝子山を入れて秀麗富嶽3座縦走という風な体裁にして歩くことにしました。

まずは、出発地点JR東京駅より、中央線を乗り継いで笹子駅に向かいます。

笹子駅に到着したら、駅構内のおトイレで御用を済ませ、改札を出て直ぐに設置されている待合ベンチで身支度を整えます。

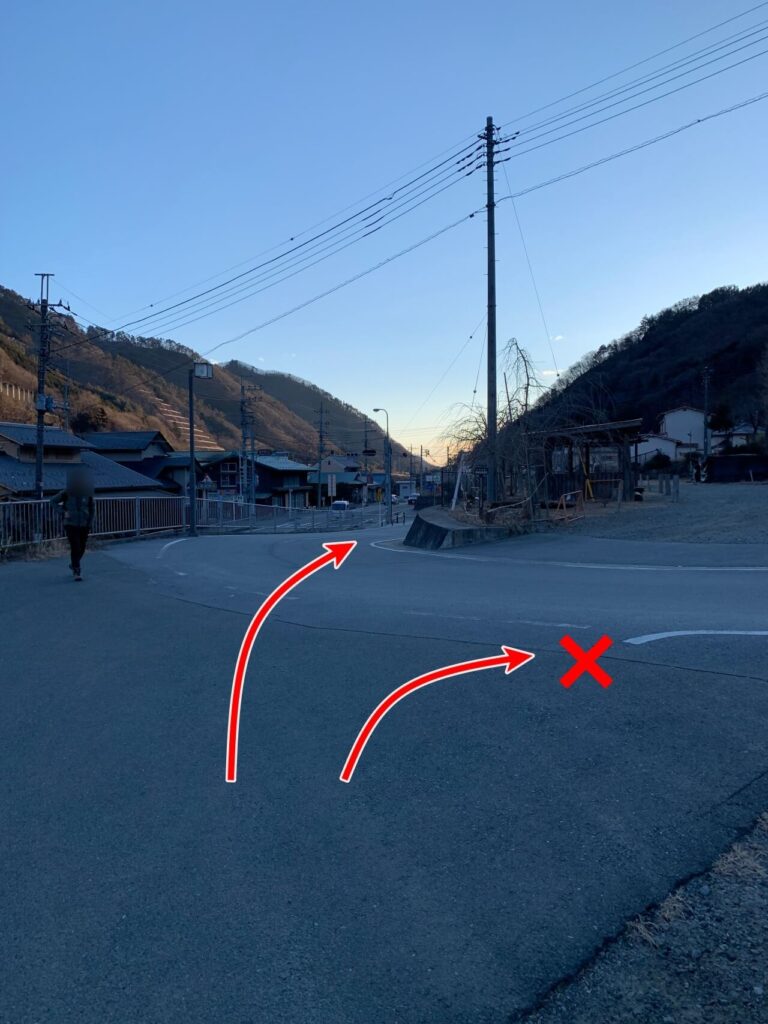

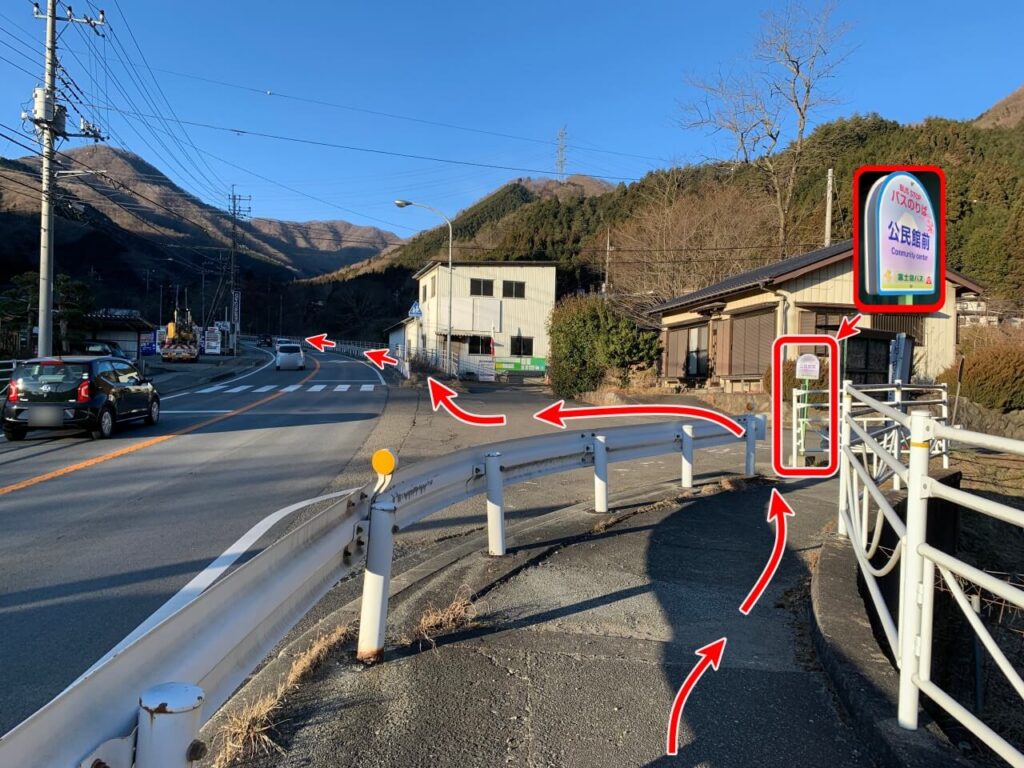

ここから笹子雁ヶ腹摺山方面に向かう人は少ないようで、この日も一人甲州街道を西へ歩いて行きます。

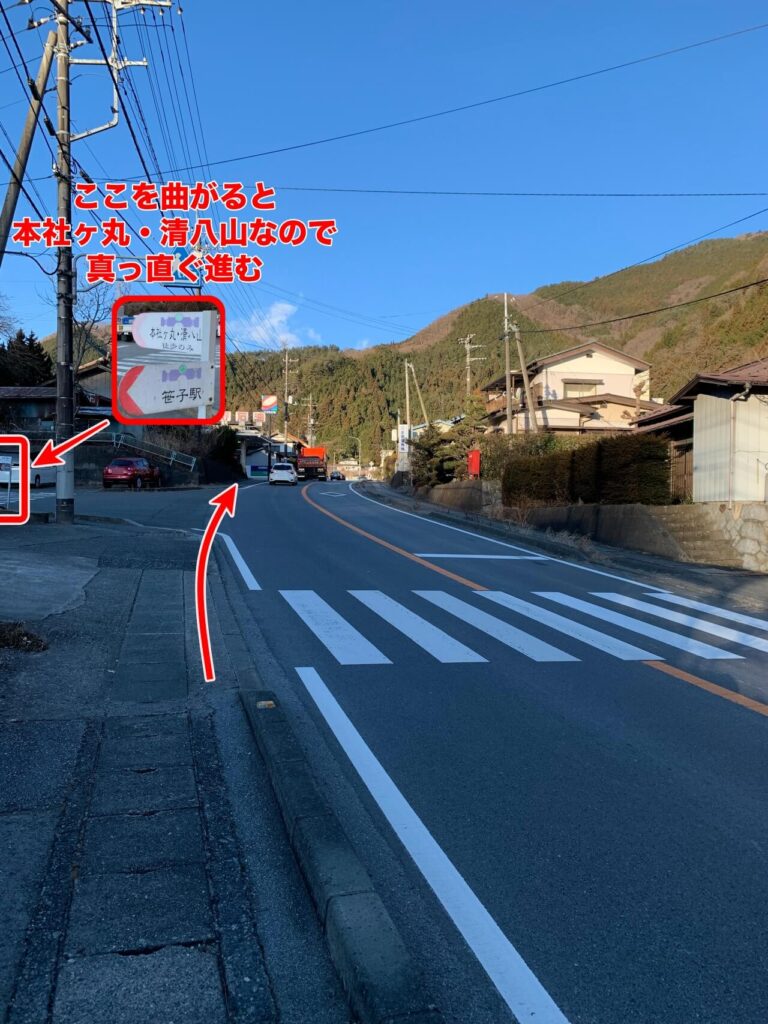

途中で清八山へ向かう分岐が見えてきますが、分岐は折れずにそのまま甲州街道を直進すると、新笹子トンネルに入る一歩手前に「笹子雁ヶ腹摺山登山口」が見えてきます。

登山口の案内には「笹子雁ヶ腹摺山」と山名しか記載されていません。

「登山口」と明確には書かれていないので、地図上でもしっかり確認した上で登り始めて下さいね。

ギャラリー

笹子雁ヶ腹摺山登山口〜笹子雁ヶ腹摺山

登山口から少しだけ林間の薄暗い平地を進みますが、1つ目の案内を通過して直ぐから急坂の登りに変化します。

ここからは、登り一本調子の坂が山頂直下まで続きます。

展望もほぼ皆無なので、ちょっとした苦行です。

似たようなシチュエーションとして、丹沢塔の岳の大倉尾根が頭に浮かぶことでしょう。

しかし、大倉尾根の方は一定間隔に山小屋が立っていたり、お隣を並走する表尾根への展望が秀逸だったりと、実は歩いてみるとバカ尾根の異名に似つかわしくない変化に富んだ楽しい尾根道です。

翻って、この笹子雁ヶ腹摺山への道は、本当に申し訳程度の眺めしかない急坂なので、黙々と足をすすめる他にやることがありません。

こういった単調な登り坂は、先が見えないことから心が折れやすく、ある時点でがくっと歩みが止まることもありえます。

出来る限り一定ペース、ゆっくりペースを保って登るようにしてくださいね。

心折られずに山頂直下まで登りきると、麓からもみえていた電波反射板が見てきます。

この大きな銀色の板を通過したあたりで振り返ると、丁度良い感じに富士山が正面に見えてくれます。

実は、山頂からの眺めよりも、こちらの眺めのほうが良いので、電波反射版まで来たら是非振り返って確認してみてください。

電波反射板を通過して5分も登れば山頂に到着です。

山頂には長椅子が設置されていて、そこから富士山を眺めることができます。

急坂で酷使した足を休ませつつ、富士山の眺めを楽しむと良いでしょう。

一息付くことができたら、次のピーク米沢山へ向かうこととします。

ギャラリー

笹子雁ヶ腹摺山〜米沢山

米沢山へは尾根筋を歩いて向かいます。

木々の合間から少しだけ周囲の様子が見えますが、細かな枝が邪魔になって、あまりすっきりとは見通せません。

また、要所要所に現れる両側の切れ落ちた細尾根や、年季の入った鎖の垂れ下がった鎖場といった、少しスリルのある場所を通過することになるので、一つずつ丁寧にパスしていってください。

米沢山山頂は、展望にはあまり恵まれていません。

唯一の展望は、山頂碑の裏から見える甲府盆地方面への眺望ですが、正直、次のピークお坊山の山頂から眺めたほうが開放感があるので、ここでは停滞せずに、早めに次へ向かったほうがよいです。

そのようなわけで、ささっと次のピークお坊山へ進むことにします。

ギャラリー

米沢山〜お坊山

米沢山からお坊山へ向かう区間も、細かなアップダウンと細尾根の続く、スリルある尾根道歩きとなります。

寧ろ、こちらの区間のほうが本番のようです。

まずは、枯れ葉の積もった急坂を降っていき、その後に現れる両側の切れ落ちた細尾根を通過し、降った分だけ登り返すとお坊山山頂にたどり着くことができます。

笹子雁ヶ腹摺山から米沢山へ向かう道のりよりも短い分、登って降りての高度差が大きいので、足腰への負担軽減のためにも、ゆっくりと一歩ずつ踏みしめながら進むと良いでしょう。

お坊山山頂からは、北方面への眺望が望めます。

南アルプスや秩父、大菩薩の山並みに加えて、甲府盆地の街並みを見渡すことができます。

残念ながら休憩するための設備はありませんので、一息つくにはそぐわない場所ですが、暫し佇んで、意外と大きな甲府の街並みを眺めてみるのも良いものですよ。

ギャラリー

お坊山〜大鹿山

お坊山で、甲府の街並みを楽しんだら、滝子山までの中継地点、大鹿山に向かいます。

ここの区間は、大鹿峠まで降ったあとに大鹿山へ登り返す手順です。

峠となっていますが、標高1,105mとなかなかの高台です。お坊山1,421mとの高低差は300m。高尾山の半分の高さと考えれば、身構えるほどではないでしょう。

ただ、足元のコンディションはあまり良くは無く、滑りやすい砂地の急坂区間や枯れ葉のラッセルが必要な区間もあるので、慎重さは求められます。

大鹿峠まで降りきってしまえば、大鹿山への道のりは容易いです。

100mくらい登るだけで山頂に到着できますが、展望無し、休む設備も無しな場所なので、通過点として通過してしまいましょう。

そして、ここからは沢伝いに滝子山へ向かって進んでいくことになります。

ギャラリー

大鹿山〜滝子山

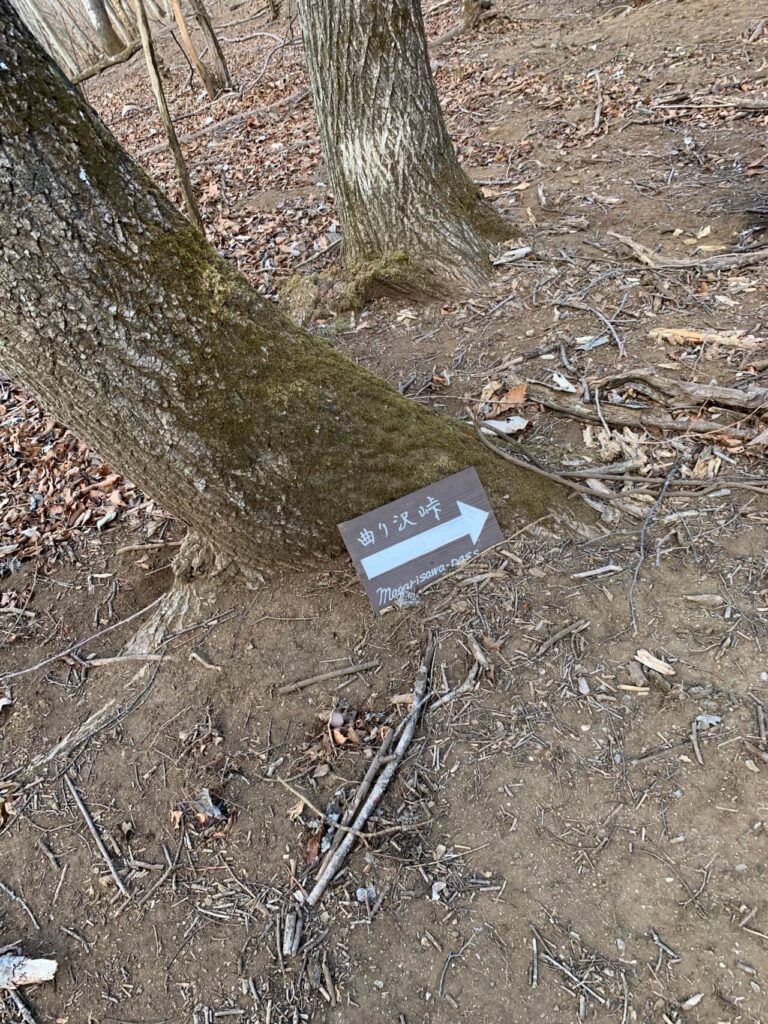

大鹿山から滝子山へのルートは、曲り沢峠まで降ったら、すみ沢の沢筋を遡って滝子山まで登り詰める流れになります。

まず、曲り沢峠までの道ですが、明るくて歩きやすい尾根道を降ることになります。

この日のルートの中では一位、二位を争うほど、歩きやすい道ですんなりと峠まで到着できるはずです。

峠からは、滝子駅方面へ進むことになりますが、ここも非常に歩きやすくて高低差皆無の日当たり良好な木々の中をハイキング感覚で進むことができます。

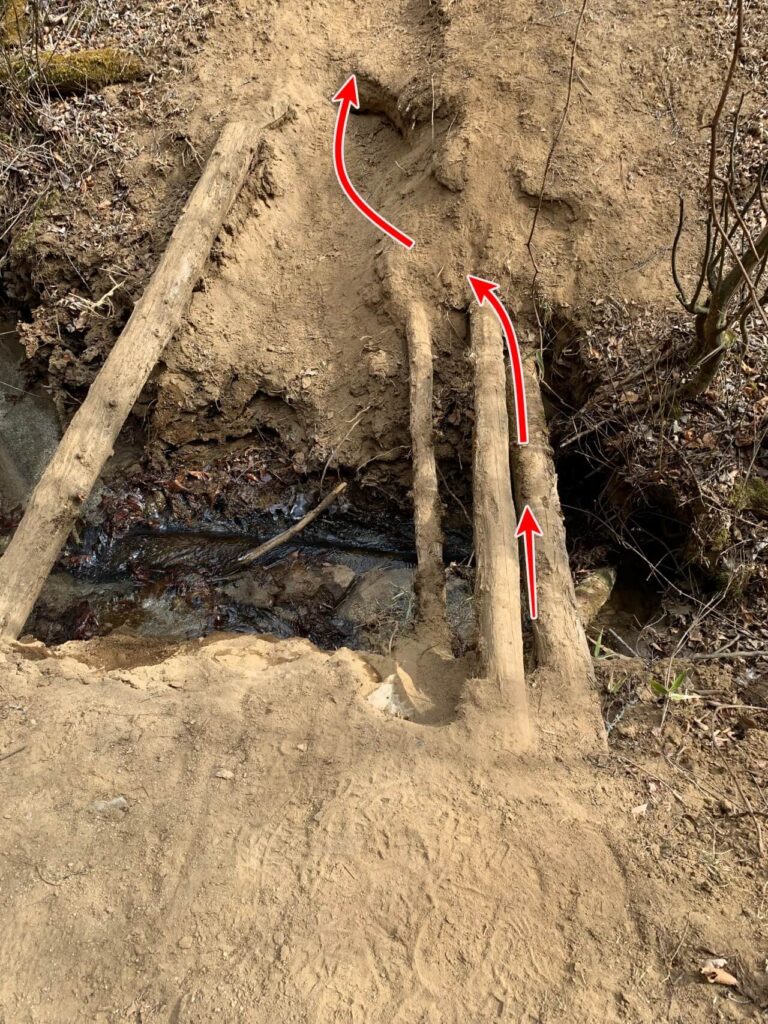

暫くは、そんなハイキング道もどきを進みますが、あるタイミングから沢筋と合流し、遡っていくこととなります。

こちらの沢筋の道は、尾根の中腹に付いた巻道を進むので、沢に落ちないように少し慎重に進む必要がありますが、しっかりと整備されている人気の山道なので、普通に歩いていれば問題は無いでしょう。

沢の流れる水の音を楽しみつつ進んでみてください。

何度かの丸太橋を通過して高度を稼いでいくと、日影で積雪のある道に入っていきます。

登りであればチェーンアイゼンなどは不要かと思いますが、場所によっては凍りついているところもあります。不安に感じたらアイゼン装着して進んで下さい。

積雪区間を過ぎて、最後の尾根道を登りきれば、滝子山山頂に到着です。

本日一番高い場所ということで、南面も北面も絶景です。

時間の許す限り楽しんでいってくださいね。

ギャラリー

滝子山〜JR「初狩駅」

滝子山山頂からの眺めを楽しんだら、この日ラストのピークお伊勢山に向かうことにします。

まずは、藤沢を経由して初狩駅まで下山してしまい、そこから甲州街道を東に進んでいくことにします。

もと来た道を戻って、その延長上にある檜平まで降ります。

その先も降り一辺倒に降っていき、沢と合流して藤沢まで降下します。

藤沢まで降下できれば、あとは車道を伝って甲州街道まで進めば「初狩駅」まで到達できますが、目的ちは初狩駅ではないので、ここから先は甲州街道を東に向かうことになります。

ギャラリー

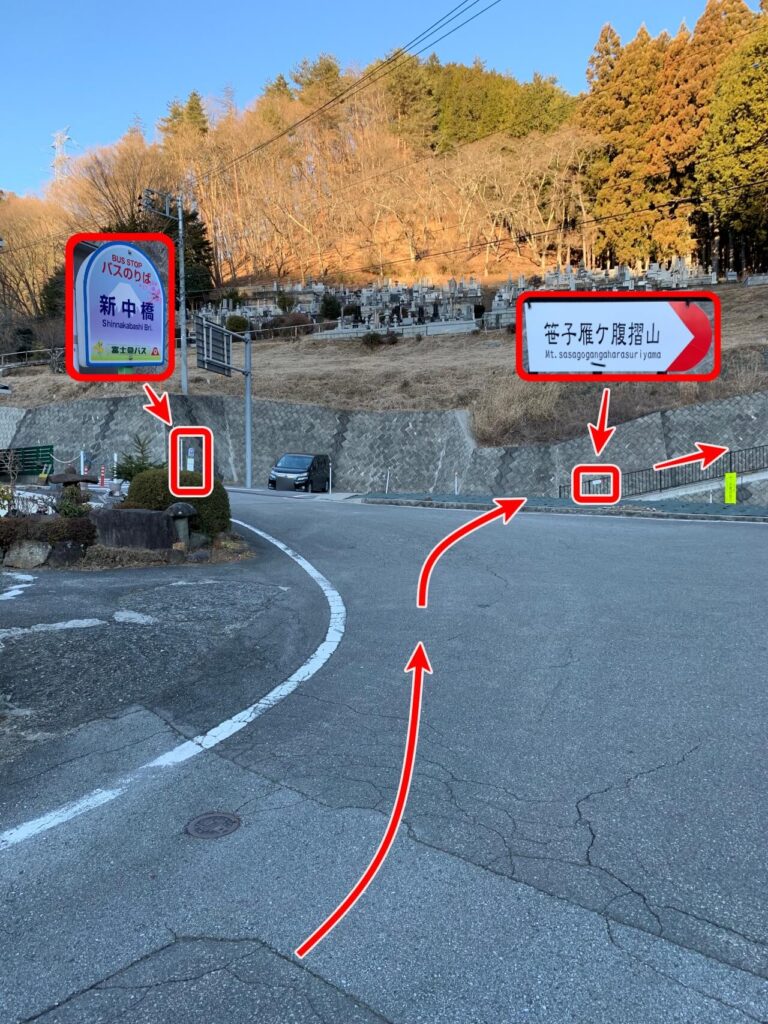

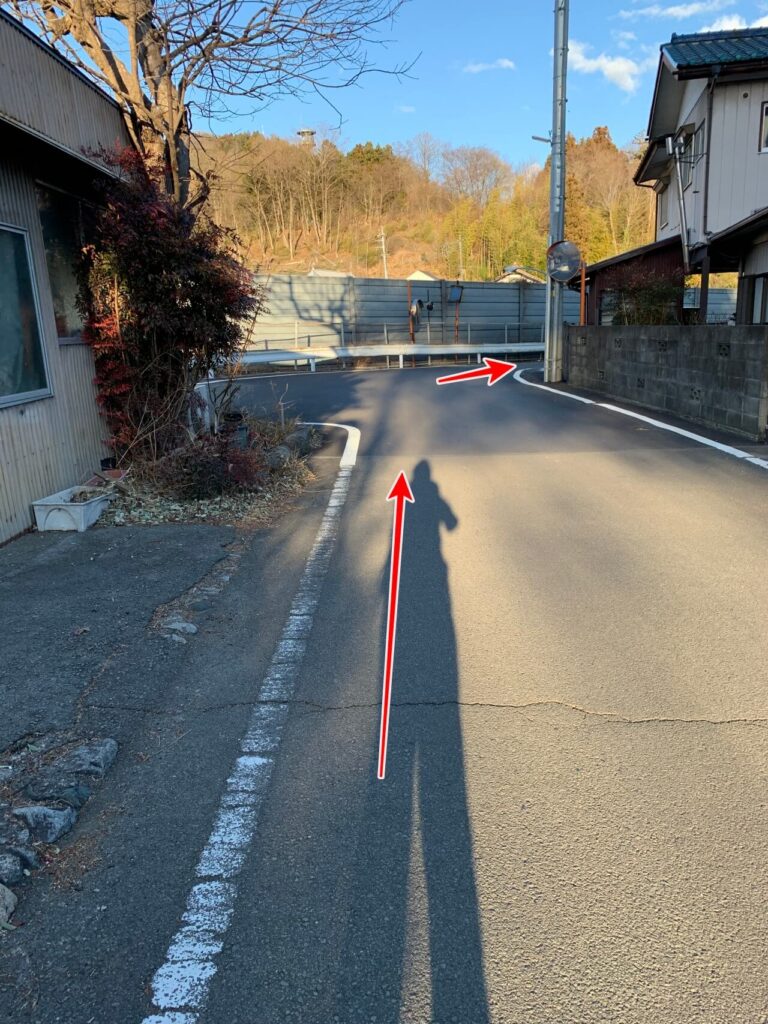

JR「初狩駅」〜お伊勢山〜富士急バス「上真木停留所」

それでは、この日最後のピーク「お伊勢山」に向かいます。

お伊勢山は、初狩駅と大月駅の間にある真木温泉街の小高い丘です。

山ではありません。

現地に三角点を見つけることはできず、旺文社の地図にも名前だけは掲載されていますが、そこに至るルートまでは記載されていません。

このため、アクセス方法については予め入念に調べておく必要があります。

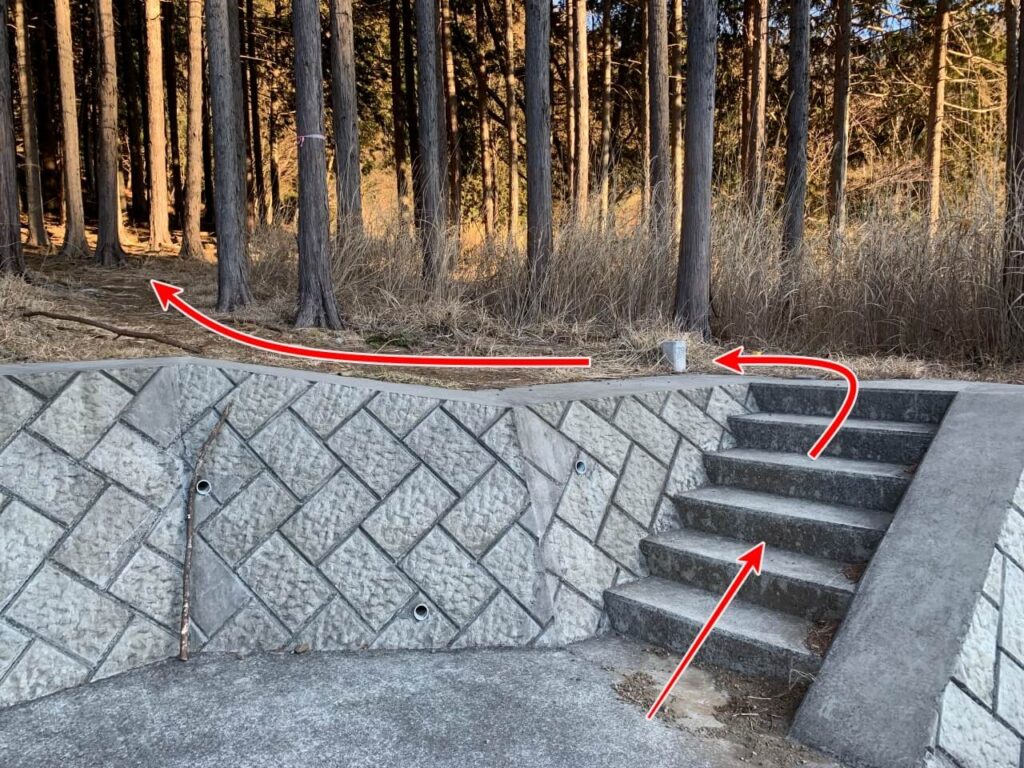

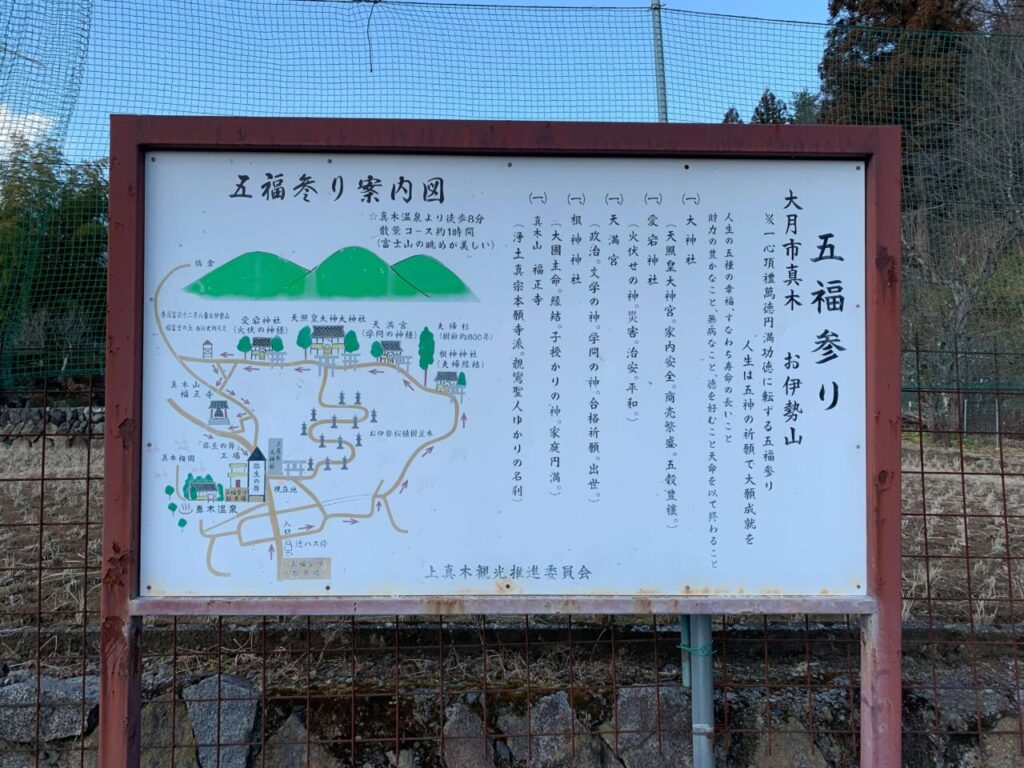

ただ、これから調べるとなるとなかなか面倒臭いと思うので、正解をお話ししておくと、富士急バス「辻停留所」から現地に立っている「五福参り案内図」の順序で巡っていくことで、一番最後に到達できるようになっています。

そして「辻停留所」には、大月駅から富士急バス「ハマイバ前」行きに乗れば15分ほどで辿り着くことができます。

この方法なら、岩殿山を始めとする他の秀麗富嶽の山々を巡った後、大月駅に戻ってからバスを使って寄り道するという手段も取りやすいでしょう。

正直、このお伊勢山だけのために県外から大月まで赴くのはあまりに勿体無いので、どこかの山に登ったついでに訪れるのがおすすめです。

なお、この場所も秀麗富嶽の案内が立っている場所からは富士山が見えません。

そして、この日、わたしが富士山を撮影した場所は、他人のお墓の敷地内でしたので、ここに撮影した場所を掲載するのは控えさせていただきます。

桜の咲く時期に再訪して、改めて公に撮影してよさそうな場所を探した後に、改めてお知らせいたしますね。

最後となりますが、このサイトに訪れてもらえる機会は無いと思いますが、無断で入り込んでしまったお墓の持ち主に対して、心よりお詫び申し上げます。

関連リンク

辻停留所に向かうバスの時刻表は富士急バス公式HPより「大月駅~上真木~桑西~ハマイバ前」の項をご確認ください。

ギャラリー

まとめ

秀麗富嶽十二景のうち、未踏だった笹子雁ヶ腹摺山、お伊勢山に登った様子でした。

いずれも秀麗富嶽に選ばれるだけあって、富士山への眺望は見事でした。

しかし、これら名前の通った山以外にも、お坊山からの眺めや、名も無き展望台からの眺めなど、実際にその場所に立ってみて初めて見えた風景もありました。

今回の記録を通じて、これら里山に少しでも興味を持たれましたら、是非、実際に自分の足で赴いて、自分の目で確かめてみて下さいね。

あなたにしか見えてこない新しい風景、新しい発見があるかもしれませんよ。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント