2022年のシルバーウィークは、絶対山で遊ばせないマンな台風が連続して訪れてくれまして、全くもって予定通りに行きませんでしたが、ようやく最終日にはお天気が回復するとの予報がでました。

そこで、どうせなら至近距離から富士山を眺めてみようと愛鷹山塊の黒岳、越前岳と歩いてきてみました。

残念ながら、訪れるには1日早かったみたいで、肝心の富士山は雲の中に入っていましたが、下山口とした十里木高原周辺では青空の元、微風にそよぐススキ達を眺めて楽しむことができました。

規模はそれほど大きくはありませんが、十里木のススキもなかなか見応えがあるので、秋空の元、のんびりお散歩する場所を探しているなら参考になるかもしれません。

是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/9/25

天候:曇り

エリア:愛鷹山エリア

コース概要:富士急バス「愛鷹登山口停留所」〜黒岳〜越前岳〜十里木高原展望台〜富士急バス「十里木停留所」

難易度:体力☆、技術☆☆、危険☆

交通機関:

(往)JR東海道線「三島駅」から富士急バスで、「愛鷹登山口停留所」へ

(帰)「十里木停留所」から富士急バスで、JR御殿場線「御殿場駅」へ

概要

越前岳(えちぜんだけ)

越前岳は、富士山の南の麓に座してる愛鷹山塊(あしたかさんかい)の最高峰で、標高1,504.2mの里山です。

愛鷹山塊は、標高こそ低いですが生まれはとても古く、活発に活動していたのは今から10万年前から40万年前と言われています。

長い間、噴火していないため山体が崩れて噴火口らしきものは残っておらず、現在は数々の峰に分かれた山の集合体のような形になっています。

越前岳は、その峰達の一つという位置づけとなります。

登山道は三方から伸びていて、次のルートがあります。

- 十里木登山口から登ってくるルート

- 愛鷹登山口から登ってくるルート

- 呼子岳から縦走してくるルート

いずれのルートにもガイドロープが張ってある場所がありますが、攀じ登るような危険な箇所はありません。

ただ、粘土質の滑りやすい地面や、火山岩の突き出たゴツゴツした地面がありますので、歩くときには一定の注意は必要です。

一番人気は、歩行距離の短い十里木登山口をピストンするルートで、短期間に登り降りできるためか、訪れる登山者の多くはこのルートを使っているようです。

登山口が無料駐車場の脇なので、マイカー組には更に登りやすいルートになっているようです。

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高です。

「Download file」のリンクからGPXデータとしてダウンロードできます。

ご自由にご活用ください。

最高点の標高: 1504 m

最低点の標高: 719 m

累積標高(上り): 1059 m

累積標高(下り): -907 m

総所要時間: 05:45:46

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の通りです。

- 馬ノ背見晴台

- 十里木高原展望台

馬ノ背見晴台

今回の山行ルート上での展望ポイントの一つ目は「馬ノ背見晴台」です。

山の地形で「馬ノ背」というと、両側が切れ落ちていたり、結構な傾斜で下っている痩せ尾根を指しますが、ここは複数のベンチが設置されている平坦で北西方面に見晴らしの良い場所になっています。

天候が良ければ、至近に大きな富士山を眺めることができ、そのほか富士宮市街地やチラッとですが駿河湾の沿岸まで楽しむことができます。

これから説明する一段下の「十里木高原展望台」に比べると北側の眺めは限定的ですが、こちらのほうが高さがあり遠方まで見渡せるポイントは大きいです。

ただし、ベンチに座ってしまうと背の高いススキにせっかくの展望を遮られてしまいますので、その点は我慢が必要です。

ギャラリー

十里木高原展望台

今回の山行ルート上での展望ポイントの二つ目は「十里木高原展望台」です。

前出の「馬ノ背見晴台」に比べて標高が低いので、駿河湾まで視界に入りませんが、北に進んだ分、富士山の迫力も増してきます。

残念ながら、この日は雲に隠れてその迫力ある眺望を得られませんでしたので、快晴の日を狙って再訪したいと思います。

そして、展望台の周囲にはベンチや椅子は無いものの、緩い傾斜の芝生が広がっているので、レジャーシートや携帯座布団などを敷いてのんびり休むこともできます。

時間に余裕があれば、ザックを枕にお昼寝してもいいかもしれませんね。

ギャラリー

Instagramにアップした動画も載せておきます。一緒に見ていってください。

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は特にありません。

高尾山や丹沢大山などスニーカーでも歩けてしまうほど整備されまくった登山道と比べてしまうとだいぶ足元が不安定で、手を使わざるを得ないシーンもありますが、立ち往生してしまうような区間はありませんので、落ち着いて通過してみてくださいね。

- 特になし

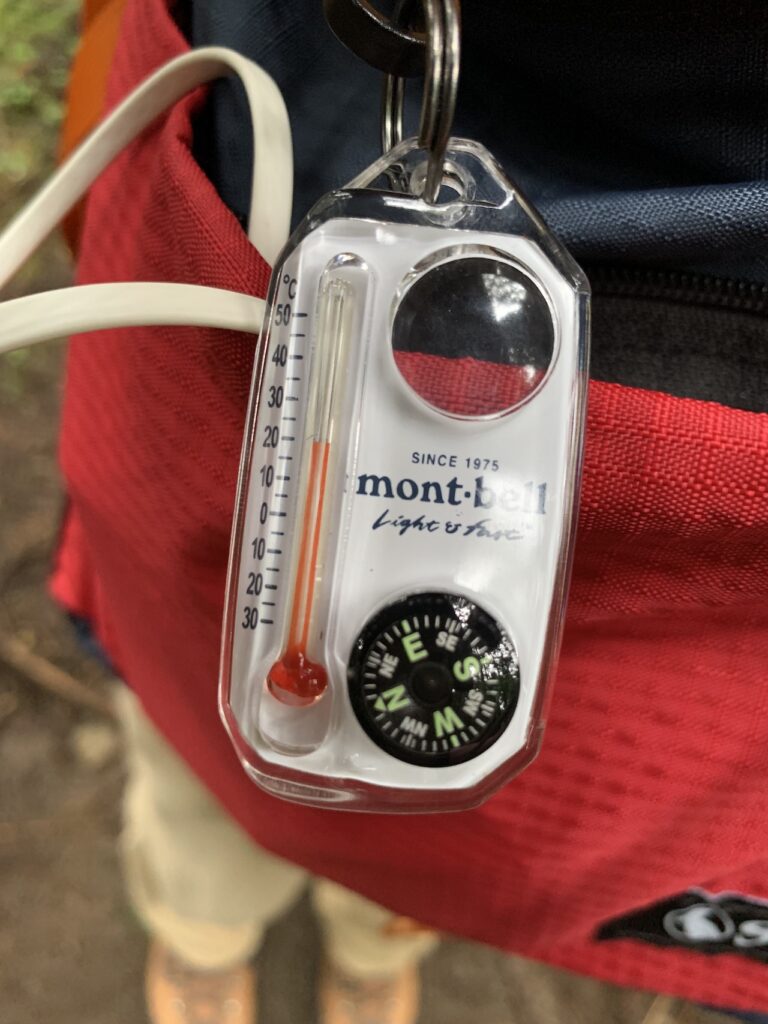

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:半袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- アウター:ソフトシェル、レインウェア

- ボトムス:薄手の長ズボン、厚手のソックス、スパッツ

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

今回の山行のコンディションは次の通りでした。

- 天候:曇り

- 気温:早朝歩き始めで20℃前後、日中下山時で26℃前後

- 活動場所:標高1,500m前後の里山

始終半袖Tシャツで歩きましたが、山行のほぼ半分は湿気の多い雲の中を歩いていたので、汗が噴き出て背中がじっとりとした状況が下山まで続いていました。

帰りは高速バスを使いましたが、冷房も抑え気味だったので半袖Tシャツのままで震えることなく都内まで帰ってこれました。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

ギャラリー

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、「愛鷹登山口停留所」から黒岳に寄り道した後、尾根筋を登っていくルートを進むプランとしました。

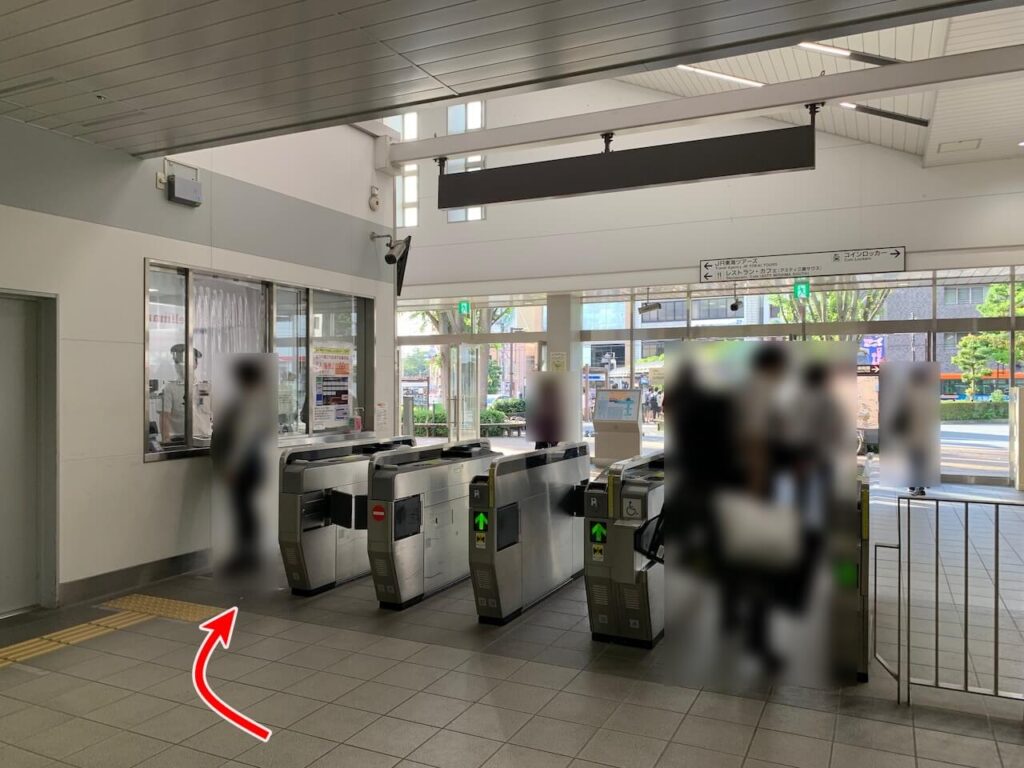

「東京駅」から「愛鷹登山口停留所」までのルートは

- JR東海道線で「三島駅」へ向かい、富士急バスに乗り換えて「愛鷹登山口停留所」で下車

となります。

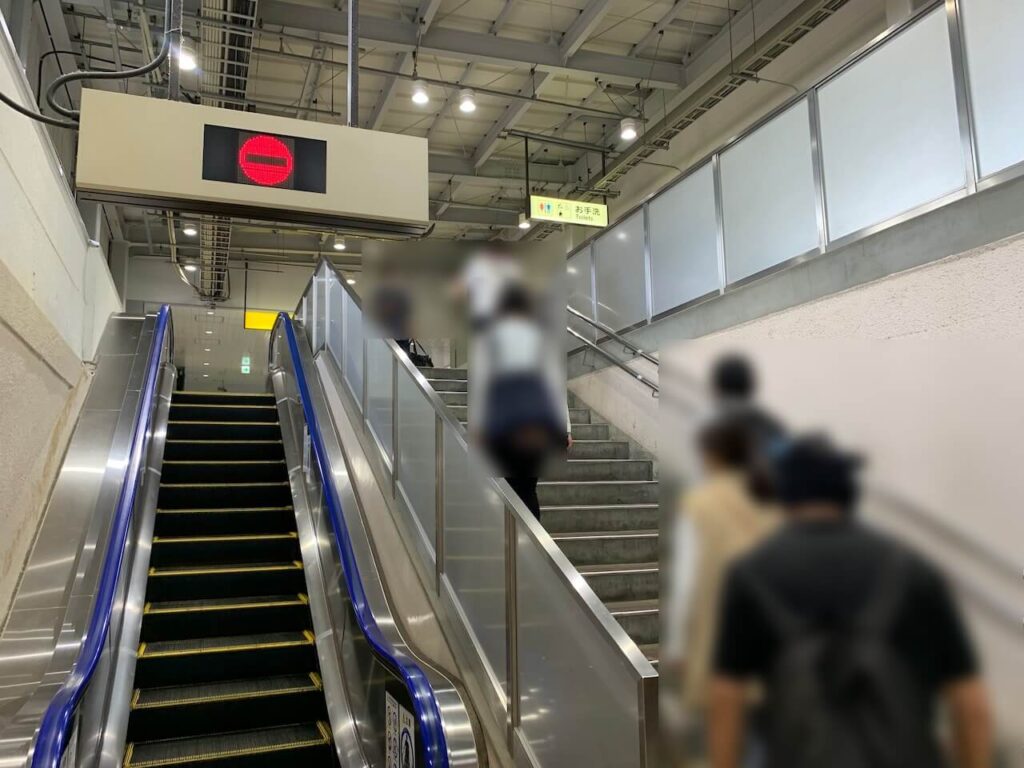

途中で立ち寄れるおトイレは、次の4つになります。

- 行きの電車の車内トイレ

- 三島駅南口改札前の構内トイレ

- 三島駅南口改札を出た後の公衆トイレ

- 「愛鷹登山口」の駐車場にある簡易トイレ

「愛鷹登山口」の簡易トイレが登る直前でお手軽に感じますが、工事現場にある臨時のトイレみたいなものなので、済ませた後に手洗いできないのが痛いです。

バスへの乗り換え時間がタイトな場合は、行きの電車内で済ませてしまうのが良いでしょう。

乗り換え時間に余裕があるなら、それぞれの混み具合を見て三島駅構内のトイレか構外の公衆トイレを使いましょう。

バス乗り場は、改札を出てまっすぐの2番のりばです。

河口湖行きの高速バスが出るのりばでもあるので、結構、混雑します。

間違わないとは思いますが、河口湖行きに乗ってしまわないようにご注意ください。

なお、「愛鷹登山口停留所」を降りてからは身支度できる場所はほぼありません。

もしバスの車内が混み合っていないようなら、車内である程度の身支度を整えてしまっても良いかもしれません。状況によって柔軟に対応してみてください。

ギャラリー

富士急バス「愛鷹登山口停留所」〜黒岳

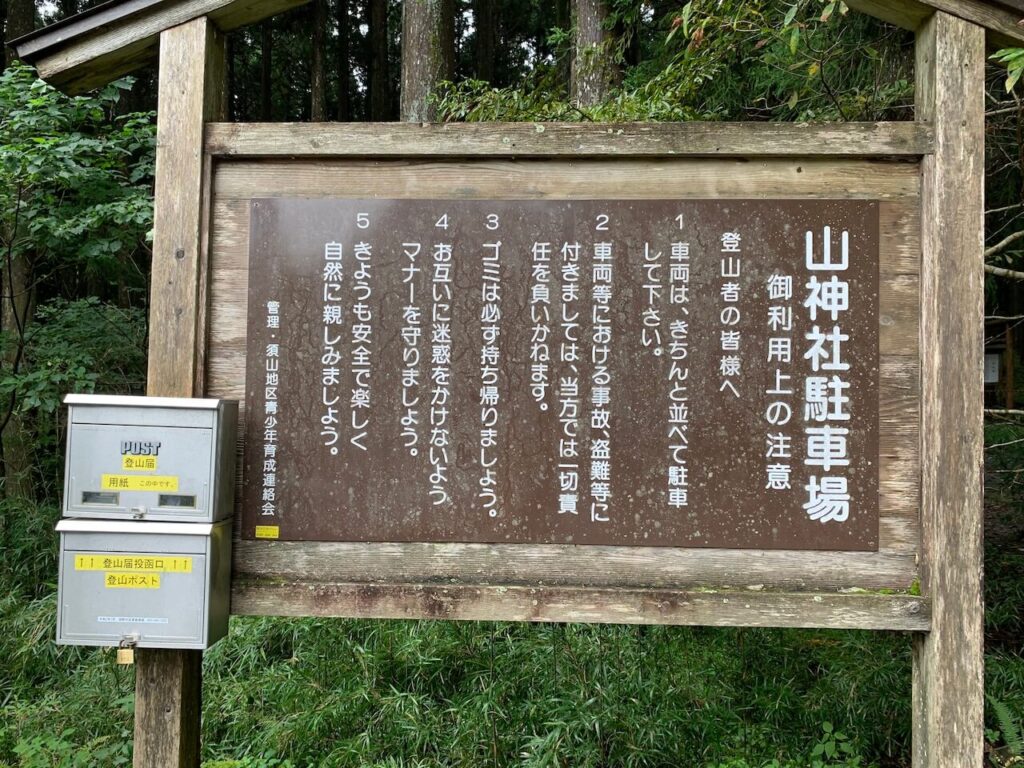

「愛鷹登山口停留所」を下車したら、まずは無料駐車場を目指して車道を歩きます。

この車道は無料駐車場に向かう唯一の車道となるため、タイミングによっては頻繁に自動車の往来があるので近づいてくるエンジン音に気をつけておくと良いです。

無料駐車場まで進んだら、山神社の脇から尾根に出て進むか、大沢沿いを進むかの2パターンとなります。

今回は、黒岳に寄り道するプランなので、前者のルートで進んでいきます。

針葉樹林帯の中を30分ほど登っていくと柵で遮られた小屋がみえてきます。

ここが地図でいうところの愛鷹山荘で、無人の山小屋となっています。

外見は老朽がが進んでいる感じでしたので、使えるかどうかは定かではありません。

そして、愛鷹山荘から更に10分ほど登ると、富士見峠という尾根に乗っかる地点に到着します。

ここから、向かって左は「越前岳」へ向かうルートとなるので、まずは右へ進み「黒岳」を目指します。

いままでよりも傾斜のキツい坂を登って、黒岳展望広場を通過すると「黒岳」山頂に到着です。

ここからは、天候に恵まれていれば富士山への眺望や、木々の隙間から辛うじて見える箱根の山並みを確認することができます。

ベンチも2台設置されているので、腰を下ろしてしばし休憩をとるもの良いかと思います。

展望を楽しんだら、もと来た道を戻って「越前岳」へと向かいます。

ギャラリー

黒岳〜越前岳

「黒岳」での滞在を終えたら、もときた道を戻っていきます。

急坂を降って、富士見峠を通過したら、その後は比較的穏やかな尾根筋を登っていくことになります。

この尾根筋の道は、侵食が進み大きく抉られた山道と、それを迂回するための枝道が交互に現れるルートとなっており、どちらを進めばいいのか迷う場面が多々あります。

そんな時は、ガイドとなるカラーテープの貼ってある方を選んで進んでいけば、概ね苦労の少ないルートを辿っていけますので参考にしてみてください。

鋸岳展望台、富士見台と眺望の良いポイントを通過していくと「越前岳」山頂に到着です。

可愛らしいお地蔵様が出迎えてくれますので、ご挨拶をしてから山頂の広場へ向かいましょう。

山頂の広場は南西に向けて眺望が開けています。

ベンチも3台ほど設置されていますので、椅子に座って昼食をとりつつ海への眺望を楽しむと良いでしょう。

ギャラリー

越前岳〜十里木高原展望台

「越前岳」での滞在を終えたら、後は下山です。

今回は「十里木高原展望台」へ向けてのルートを降下していきます。

このルートは、踏み跡が無数にあるルートで、正直初見では迷うと思います。

その場合は、GPS地図を小まめにチェックして方向だけは見失わないように進んでください。

山道を示す線に沿って降っていけば、どのルートからでも下山できるはずです。

下山する中で、ガイドロープが目に入ったら、なるべくそちらへ進むようにすると比較的安定した足元の道を降って行けるはずなので、目安にすると良いでしょう。

途中、平坦でもない「平坦地」、痩せ尾根でもない「馬ノ背見晴台」を通過し、大きな電波塔や無線反射版が見えてきたら「十里木高原展望台」はもうすぐです。

ススキに多れた坂道をおりていくことで、独特の形をした展望台が見えてくることでしょう。

「十里木高原展望台」の周囲は、芝生の開けた空間が広がっています。

レジャーシートや携帯座布団を敷いて寛ぐには最適の場所なので、是非、時間をとってのんびりと休憩していってくださいね。

ギャラリー

十里木高原展望台〜富士急バス「十里木停留所」

「十里木高原展望台」での滞在を終えたら、十里木高原の登山口までは10 分もあれば降れます。

道中、正面に見える富士山や裾野のゴルフ場、別荘地などを眺めながら焦らずのんびり降ってきてください。

十里木高原の登山口には、公衆トイレの他に靴の泥を落とすための洗い場もありますので、泥で汚れた靴を洗っていくと良いでしょう。

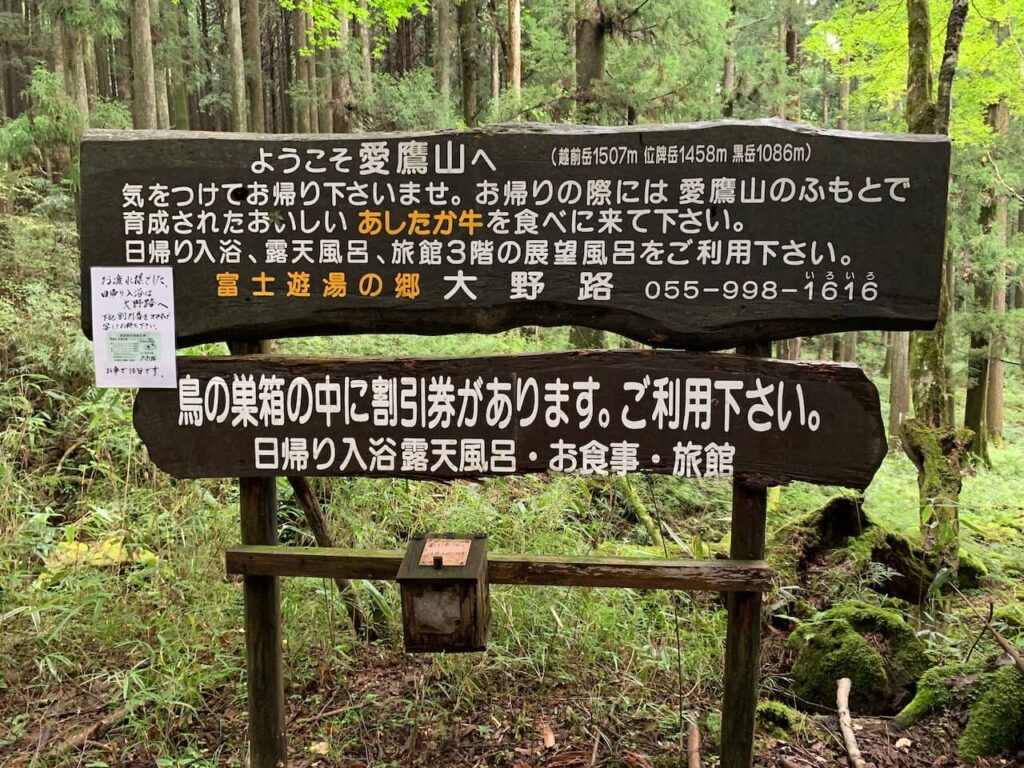

また、帰路の途中に立ち寄れる「大野路」の日帰り入浴割引券が入った箱が出入り口にありますので、もし立ち寄る予定でしたら蓋を開けて中身をカメラで撮影していくと200円ほど割り引いてもらえます。

うまく活用してみてください。

ゴールとなる「十里木停留所」は、富士サファリパーク方面へ車道を10分ほど進んだ場所にあります。

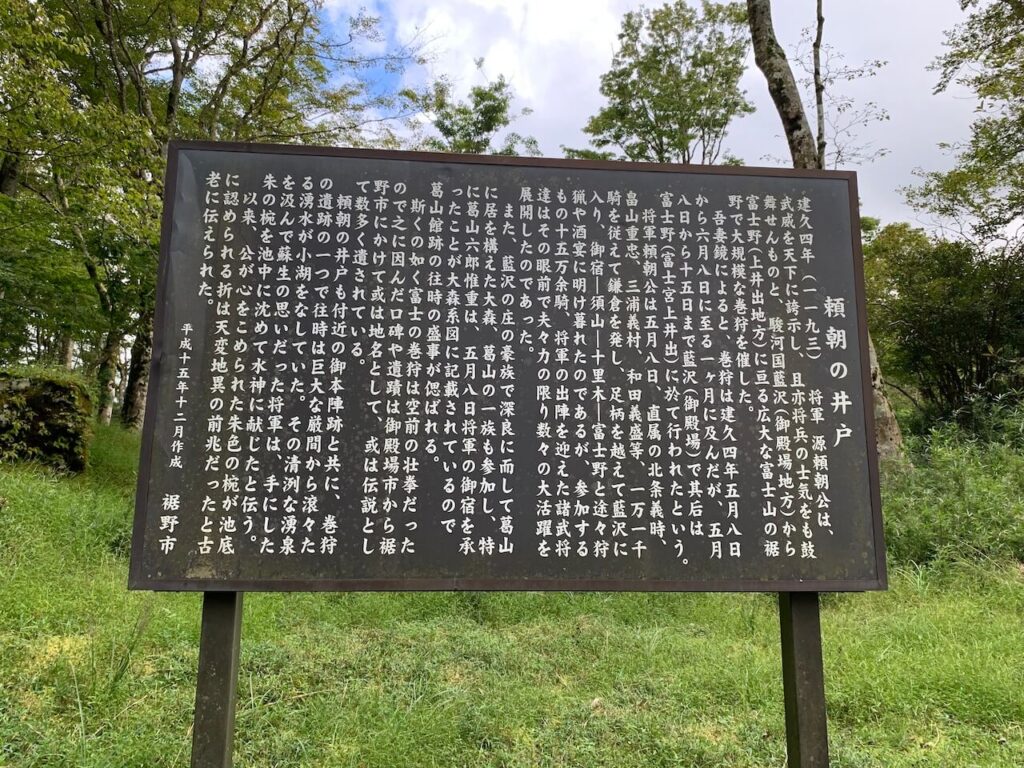

近場に「頼朝の井戸」なる源氏ゆかりの地があるので、バスの待ち時間を生かして立ち寄ってみるのも悪くありません。

「十里木停留所」からは、御殿場駅までバス一本です。

始発でもあるので、座ってゆっくりと帰路に着くと良いでしょう。

ギャラリー

おまけ

今回は湿気たっぷりの雲の中を歩いたので大汗をかいてしまったので、御殿場駅へ帰る途中にある「富士遊湯の郷 大野路」の日帰り温泉に立ち寄って汗を流してから帰ることにしました。

隣接のキャンプ場が賑わっていないと露天風呂は営業していないようで、宿泊施設の3階にある展望風呂という大きな内風呂一つの施設へ案内されてそちらでお風呂をいただきました。

営利施設なので、一人、二人程度ではお湯沸かす燃料費のほうが高くつくということなんでしょう。

それでも、ボディーソープやシャンプー、リンスは備え付けがありましたので、汗を流すには十分です。

体も頭も綺麗に洗って、大きな湯船に足を投げ出してゆっくり山行の疲れを癒してから帰ることができました。

最寄停留所に泊まるバスの本数が少ないのでタイミングが難しいですが、また機会あったら立ち寄ってみたいと思います。

ギャラリー

高速バスが到着しました。予約者優先でしたが、座席には十分な余裕があってザック持ち込みでも乗ることできました。渋滞に巻き込まれて1時間オーバーでしたが、何事も無く家路に着くことができました。お疲れ様でした。

まとめ

富士山の南麓に広がる愛鷹山塊で、黒岳、越前岳と重曹してきたときの様子でした。

愛鷹山塊は、富士山の裾野に被るほど近場の里山群です。

天候に恵まれれば、正面に宝永火山口の見える大迫力の富士山への眺望が楽しめます。

お天気が良く無い場合であっても、十里木方面に降ってくることで、ススキの草原を眺めながらのんびりと寛ぐこともできますので、ストレス多寡な時にのんびりゆっくり自然に触れるには良い場所です。

何かイライラが止まらない時なんかに訪れてみると、気分も晴れると思いますので、そんな時にはこの記事を思い出して、足を運んでみてくださいね。

結構、ストレス発散になると思います。

それでは、ここまでお読みくださりありがとうございます。

コメント