奥多摩の代表的な里山に「大岳山」があります。

標高1,500mにも満たない低山なのですが、山頂だけポコっとした特徴的な山容は奥多摩のどこにいても存在感を放っていて、奥多摩三山に名前を連ねるほど人気の里山です。

そんな奥多摩のアイドル「大岳山」ですが、オオカミ信仰の根付いた信仰の山であることご存知でしょうか。

対象の神社は大嶽神社という大岳山の山頂直下に奥宮を、山麓の白倉に里宮を持つ古社で、秩父の三峯神社、奥多摩の武蔵御嶽神社と併せて狼信仰を持つ神社として有名なんだそうです。

そんな訳で今回は、大岳山登山の次いでに大嶽神社の奥宮と里宮をハシゴしてみました。

次いでの次いでに、大嶽神社への入り口とも言われるパワースポット「神戸岩」にも足を運んでみましたので、もしあなたが、登山だけでなくパワースポット的な場所にもビビッとくるタイプでしたら、とても興味深い内容になっているかと思います。

是非、最後まで読んでいってくださいね。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2022/3/26

天候:曇り

エリア:奥多摩エリア

コース概要:西東京バス「大岳鍾乳洞入口停留所」~大滝〜大嶽神社奥宮〜大岳山〜鋸山〜大ダワ〜神戸岩〜大嶽神社里宮〜払沢ノ滝〜西東京バス「和田向停留所」

難易度:体力☆☆、技術☆☆、危険☆☆

交通機関:

(往)JR五日市線「武蔵五日市駅」から、西東京バスに乗車して「大岳鍾乳洞停留所」へ

(帰)「和田向停留所」から、西東京バスに乗車してJR五日市線「武蔵五日市駅」へ

概要

大嶽神社(おおだけじんじゃ)

大嶽神社は、東京都西多摩郡檜原村にある神社です。

大岳山の山頂直下に奥宮、同山の麓にある白倉という集落に里宮があります。

一般的に、同じ場所に二つの社殿を持つ神社の場合、山頂に近い方が本宮で、山麓にある方は遥拝所(遠くから眺め拝する場所)として建立されたというパターンが多いようです。

実際に、里宮からは小さいながらも大岳山の頂を拝むことができます。

創建は非常に古く、日本武尊東征の折りというお話なので、西暦で言うと100年とか110年とかその辺りになるみたいです。

そして、神社の両脇を固める狛犬が狼となっていて、道に迷った日本武尊を導いた狼を祀った形になっているようです。

特に、奥社の両脇に佇む狛狼がとても愛嬌のある風貌で、この子をデフォルメさせてキャラクター化させた御朱印帳が里宮の一角で販売されていました。

祭神は、大国主命、少彦名命、日本武尊、広国押武金日天皇、源家康朝臣。

最後の源家康朝臣というのは聞き慣れないですが、徳川家康のことです。

天下統一した家康が、箔付けのために武の名門「源」の姓を欲して無理矢理につけた名前のようです。

大嶽神社は、江戸時代には江戸城守護の祈願が行われていたようなので、その繋がりで祀られるようになったのかもしれませんね。

関連リンク

宗教法人東京都神社庁公式HPの大嶽神社ページのリンクを載せておきます。ここで基本情報が確認できます。

ギャラリー

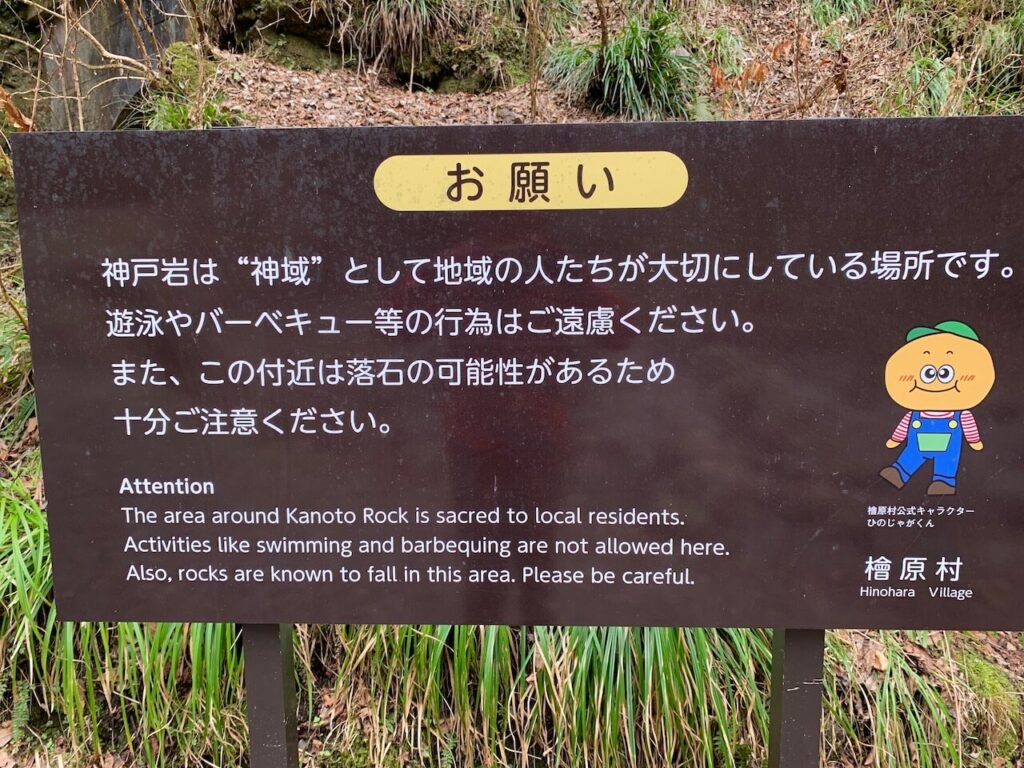

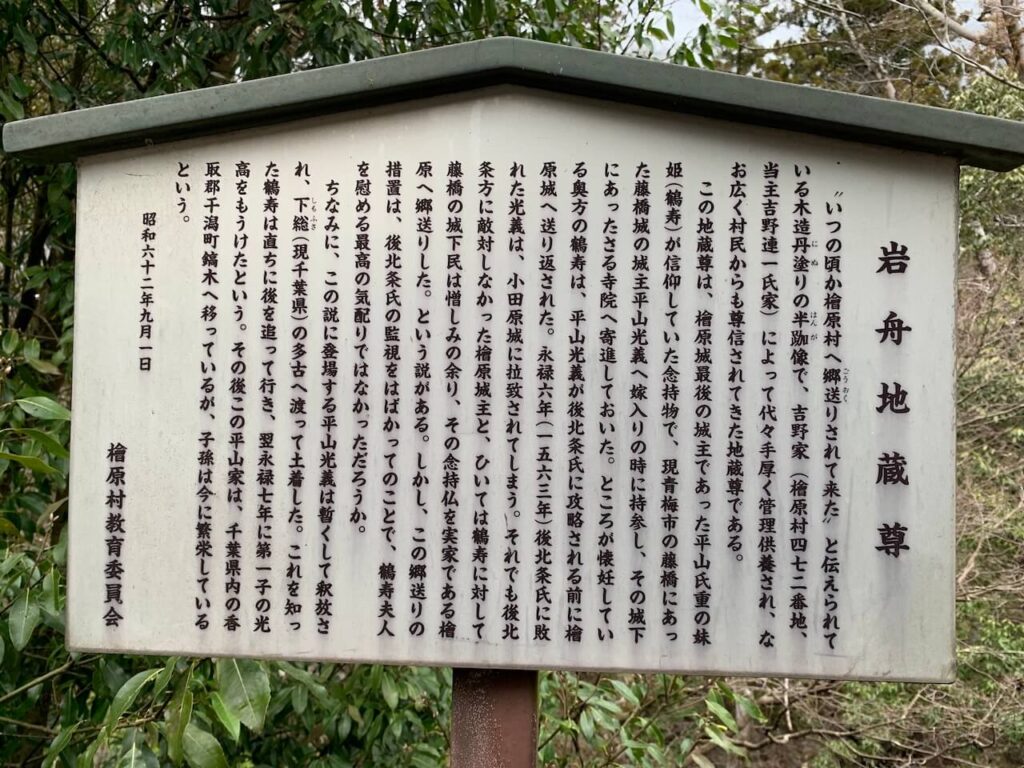

神戸岩(かのといわ)

神戸岩は、東京都西多摩郡檜原村にある都指定の天然記念物です。

北秋川の支流である神戸川にて出来上がった短い渓谷で、長さは60m、谷底の幅は4m、西岸の岩の高さが100mあります。

渓谷の片側には鎖が張られており歩いて通過することができるので、実際に通過してみましたが、勢いよく注ぎ込む神戸川の流れを覆い隠すように両側から聳り立つ巨岩の姿からは、非常に強い圧迫感がありました。

また、通過の際には道幅の狭い、滑りやすい岩場を歩くことになりますので必ず鎖を掴んで、一歩ずつ慎重に進む必要があります。

渓谷の中心には、小さなお社があってその手前が唯一気を抜ける場所になっていますので、撮影などはその場所からすると良いでしょう。

なお、名前の由来ですが、二つの巨岩の間から見える大岳山山頂方面への風景を、岩戸の隙間から見える神域に見立ててつけられたという説が有力なようです。

このため、山頂にある大嶽神社への入り口であるとの意味も込められているのだそうです。

関連リンク

一般社団法人檜原村観光協会公式HPの神戸岩ページのリンクを載せておきます。宗教法人東京都神社庁公式HPの大嶽神社ページのリンクを載せておきます。ここで基本情報が確認できます。

ギャラリー

今回の山行上でのポイント

地図上の位置と標高

まずは、今回の山行で歩いた場所について、地図上の位置、標高を示します。

最高点の標高: 1266 m

最低点の標高: 255 m

累積標高(上り): 2284 m

累積標高(下り): -2406 m

総所要時間: 09:22:33

歩いた軌跡

続いては、GPSデータを元にした軌跡です。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

おすすめ展望ポイント

今回の山行ルート上の展望ポイントは、次の場所になります。

- 大岳山山頂

- 鋸山林道赤井沢方面の上流部

大岳山山頂

今回の山行ルート上の展望ポイント一つ目は、「大岳山山頂」です。

南方面から西方面にかけての視界が開けており、天候に恵まれれば富士山への眺望が得られます。

同じく奥多摩三山に名を連ねる三頭山や御前山への眺望も優れ、三山の縦走路となる尾根筋も確認することができます。

山頂には休憩に適したベンチも数基設置されているので、昼食を伴う大休憩に適した場所となっています。

反面、晴れの日は非常に多くの登山客が訪れるので、もし、あなたがわたしと同じく人酔いしやすいタイプだったら長居は無用です。記念写真を撮ったら速やかに降りてしまいましょう。

ギャラリー

鋸山林道赤井沢方面の上流部

今回の山行ルート上の展望ポイント二つ目は、「鋸山林道赤井沢方面の上流部」です。

鋸山林道は、大岳山と御前山の間にある「大ダワ」を最高峰地点にして、奥多摩町へ降る大沢方面と、檜原村へ降る赤井沢方面に分かれます。

今回は後者、赤井沢方面にある展望ポイントです。

上流部分に大規模な伐採地帯があり、鋸山から大岳山に続く尾根筋を至近に見上げることができます。

また、この日は天候に恵まれずに確認できませんでしたが、南面に開けていたことから富士山も見ることができそうでした。

そして、中流部分まで降ると、今度は御前山への眺めも楽しめて、飽きやすい長い林道歩きの良いアクセントになりました。

ただ、植林などが進んで木々が生い茂ってくるまでのお話なのかもしれませんので、今後の成り行きを見ていきたいと思います。

ギャラリー

注意した方が良さそうな区間

今回の山行ルート上で、注意したほうがよさそうな区間は、次の区間になります。

- 神戸岩

神戸岩

今回の山行ルート上で注意したほうが良い区間は「神戸岩」の通過です。

公式情報での長さは60mで、多少蛇行していたとしても100mには達しない短い区間ですが、道幅が狭くて滑りやすい岩場を通過することになります。

隣を通る神戸川は川底が見えるくらい浅いので、万が一足を滑らせて落下しても、その場で命を落とすことは無いとは思いますが、全身水浸しは必須なので季節によっては体温低下により心肺停止というリスクは残ります。

補助の鎖をしっかりと掴みながら、一歩ずつ慎重に進むようにしてください。

また、人がすれ違いできるスペースは、最奥のお社の前しか無いです。お見合いになってしまった場合は、譲り合いの心を持って対処していってください。

通過に不安を感じる場合は、無理は厳禁です。

隣のトンネルを使って通過することも可能なので、必要により活用してください。

ギャラリー

今回の山行での服装

今回の山行では、次のような服装の組み合わせを持参していきました。

同じ時期に赴かれるときの参考にして見てください。

- ベースレイヤー:薄手の長袖Tシャツ

- ミドルレイヤー:厚手のフリース

- アウター:ソフトシェル、レインウェア

- ボトムス:中厚手の長ズボン、厚手のソックス

- その他:手ぬぐい、ネックゲーター、薄手の手袋

今回の活動中は、薄手の長袖Tシャツのみで歩きました。

もうこの時期になると半袖の方が良いですね。出だしから汗が背中を流れる状況となり失敗したと感じました。

稜線に出てからは突風に晒されて体感温度が下がって適温になってくれましたが、半袖にソフトシェルという格好なら耐え切れる気温だったので長袖であるメリットはほぼ皆無だった気がします。

交通機関での移動中は、薄手の長袖Tシャツと厚手のフリースで問題なしです。移動中の電車もバスも窓が開いた状態でしたが、全然快適に過ごせました。

以下の記事にわたしが里山登山に使っているウェアの具体的な品名や組み合わせについてまとめていますので、詳細知りたいようでしたら合わせて読んでみてください。

あなたが、同じ時期の同じ界隈に赴くときの参考になれば幸いです。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

今回は、大嶽神社巡りというお題目ではありましたが、折角、奥多摩くんだりまで出向くので、未踏ルートだった大滝経由で馬頭刈尾根に登り詰めて大岳山山頂を向かうルートとしました。

東京駅から中央線で立川駅へ、そこから青梅線で拝島駅へ向かい、五日市線に乗り換えて終点の武蔵五日市駅へと進みます。

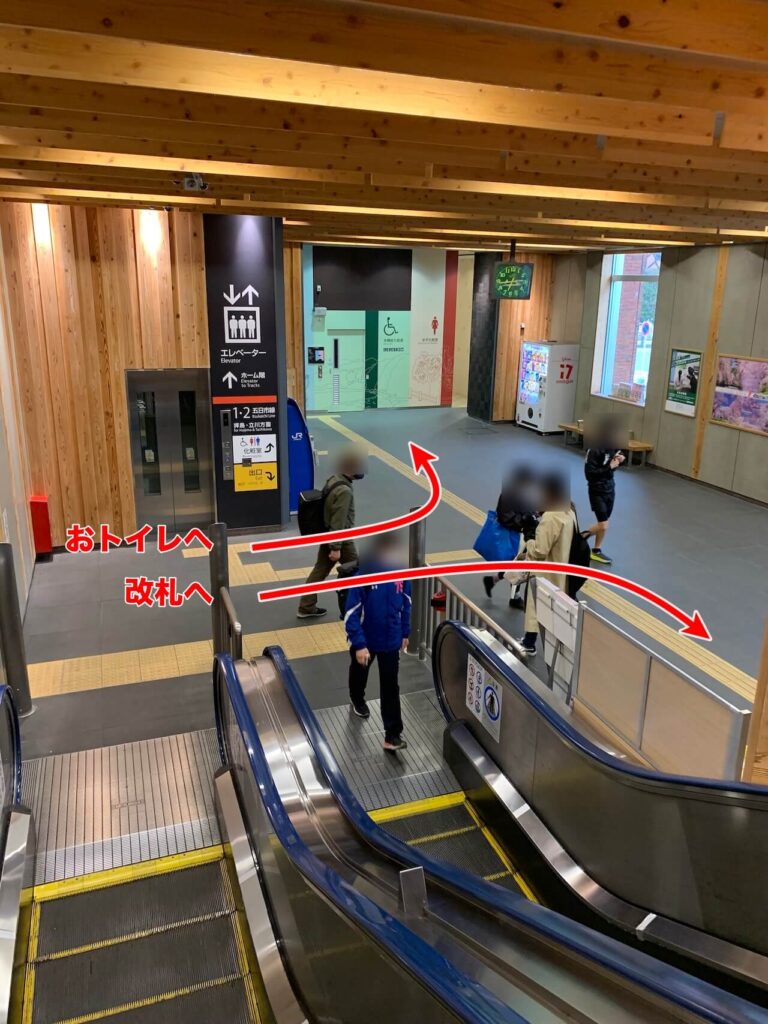

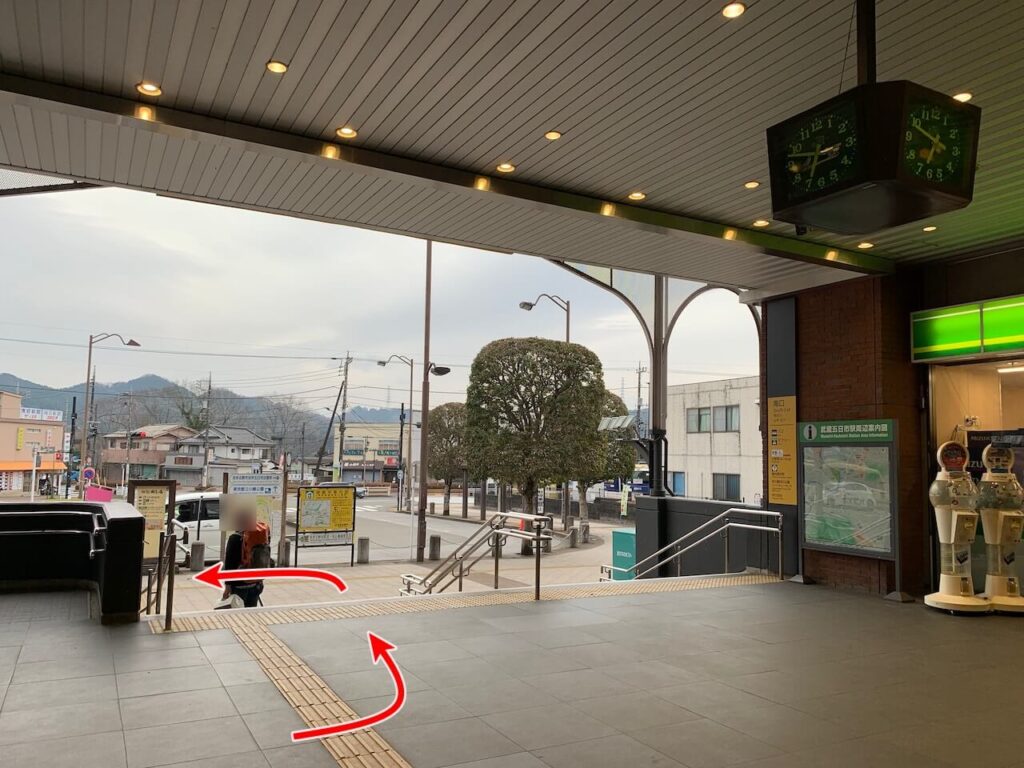

武蔵五日市駅に着いたら、駅構内の綺麗なトイレで御用を済ませて、駅前ロータリーにあるバスのりば1番を目指します。

西東京バスの大幅なダイヤ改正が来月4月1日に控えていて、3月31日までの時刻表は紙で補助的に張り出されているようだったので、短期間ですが注意する必要がありました。

数馬行きのバスと異なり、上養沢行きのバスは乗客が元々少ないのでしょうミニサイズのバスに搭乗していきます。

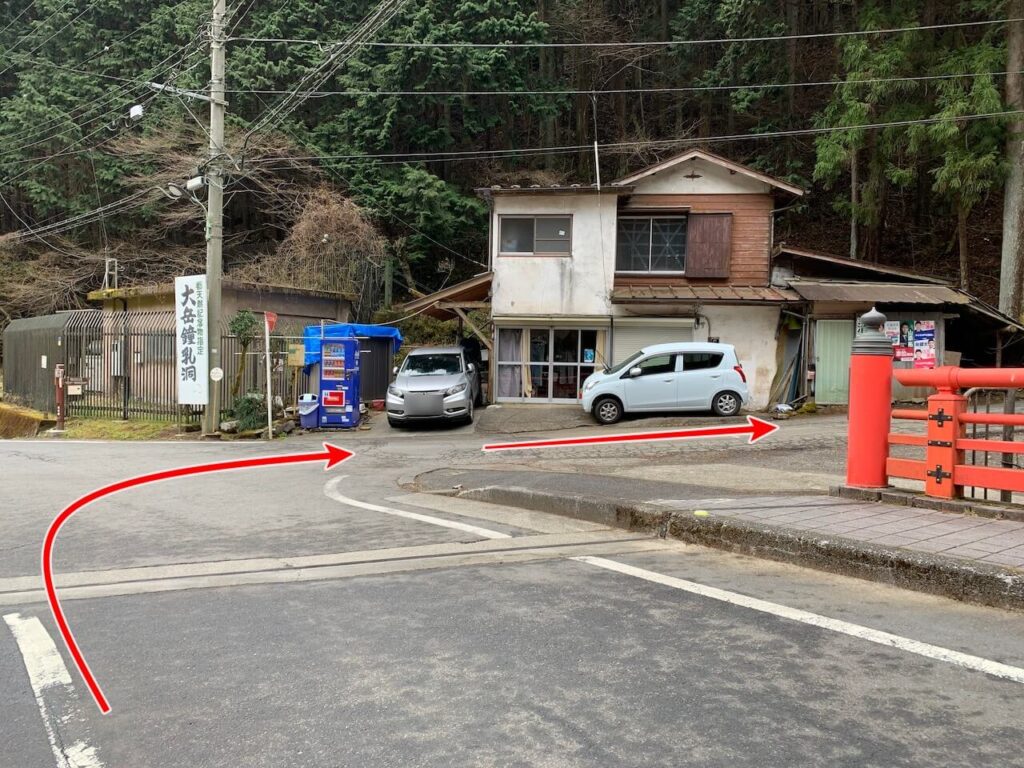

蛇行する道を通って概ね30分でスタート地点「大岳鍾乳洞入口停留所」に到着です。

停留所にある長椅子をお借りして身支度を整えたら「大岳鍾乳洞」と大きく達筆な文字で記された案内に従って分岐道を進んでください。

ギャラリー

西東京バス「大岳鍾乳洞入口停留所」~大滝

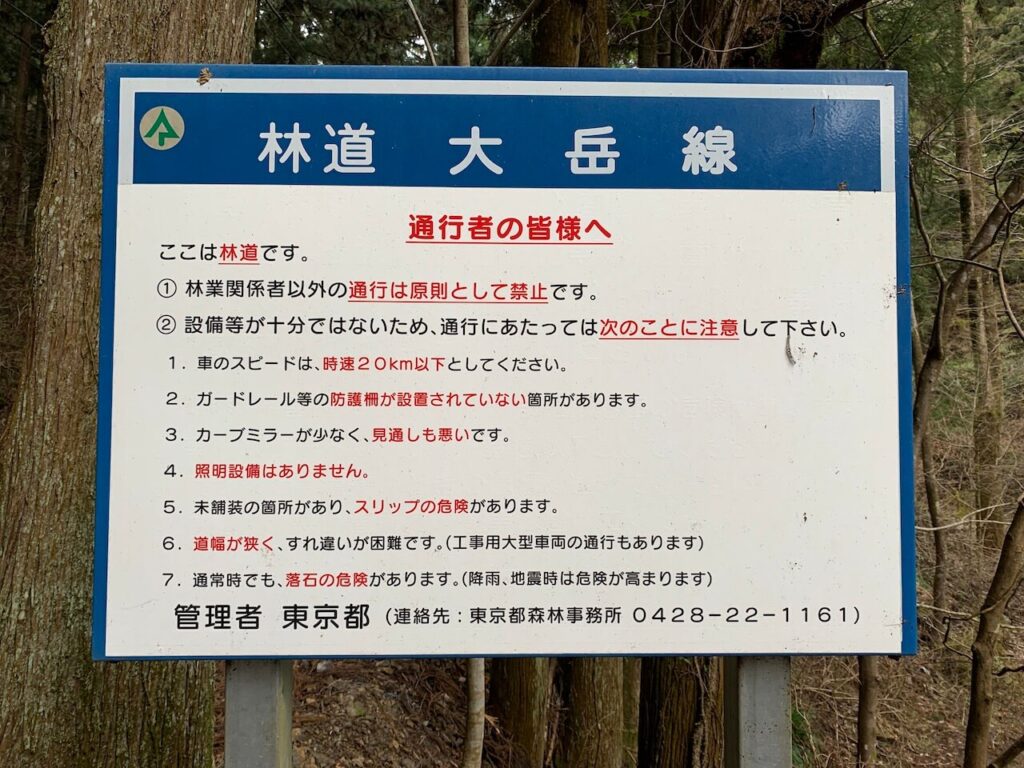

大岳鍾乳洞入口方面へ向かう道は車道となります。

登山口に到着するまで概ね1時間の長い長い道のりを歩くことになります。

唯一の救いは、澄み切った水の流れる大岳沢が並走していることでしょう。

そんな、マイナスイオンたっぷりな道を進んでいくと、砕石工場とトンネルが現れます。

このトンネルのは半分外が見えるので、お化けが出そうな雰囲気は全くありませんので、例えあなたが霊感に優れているとしても、気にせずに通過できることでしょう。

工場地帯を過ぎると、大岳キャンプ場、大岳鍾乳洞とアウトドア施設が連続して現れます。

どちらも興味をそそられる施設でしたが、登山の目的からは逸脱してしまうので、遠目に眺めるだけで通過です。

そして、車道が終わりになるとそこから山道に入ります。

山道も沢沿いを進んで行きます。

何本かの橋を通過すると、大滝へ向かう道と馬頭刈の尾根へ向かう道とに分岐しますが、どちらに進んでも、最終的には合流することになるので、今回は大滝へ向かう道を進んで行きます。

大滝は、落差30mと名前の通り大きな滝で見応え抜群です。しかも、至近に寄るまでその全貌が明らかとならないので、発見の楽しさも味わうことができます。

豪快に流れ落ちる大滝を堪能したら、ここからが登山本番になります。

気合を入れ直して登っていくことにしましょう。

ギャラリー

大滝〜大嶽神社奥宮

大滝から本道に合流してからも、しばらくは沢筋を歩くことになります。

まずは、大滝の上流部分まで登り、沢の脇を遡行していきます。

1、2度渡渉する場所がありますが、水量は少ないので濡れずに渡れるはずです。

そして、馬頭刈尾根に近づくにつれて沢から離れて高度を上げていくことになります。

この辺り、少々勾配がキツめな坂や階段が続くのでバテないようにペース配分に注意すると良いです。

尾根に出ると直接に風を浴びるようになり、途端に肌寒くなります。

強風厳しい日は、前もってウィンドブレーカーなどを羽織っておくと良いでしょう。

尾根道を山頂に向けて進むと2カ所ほど分岐が現れます。

それぞれエスケープルートとして機能するかと思いますので、本ルートを歩く時には押さえておくと良いでしょう。

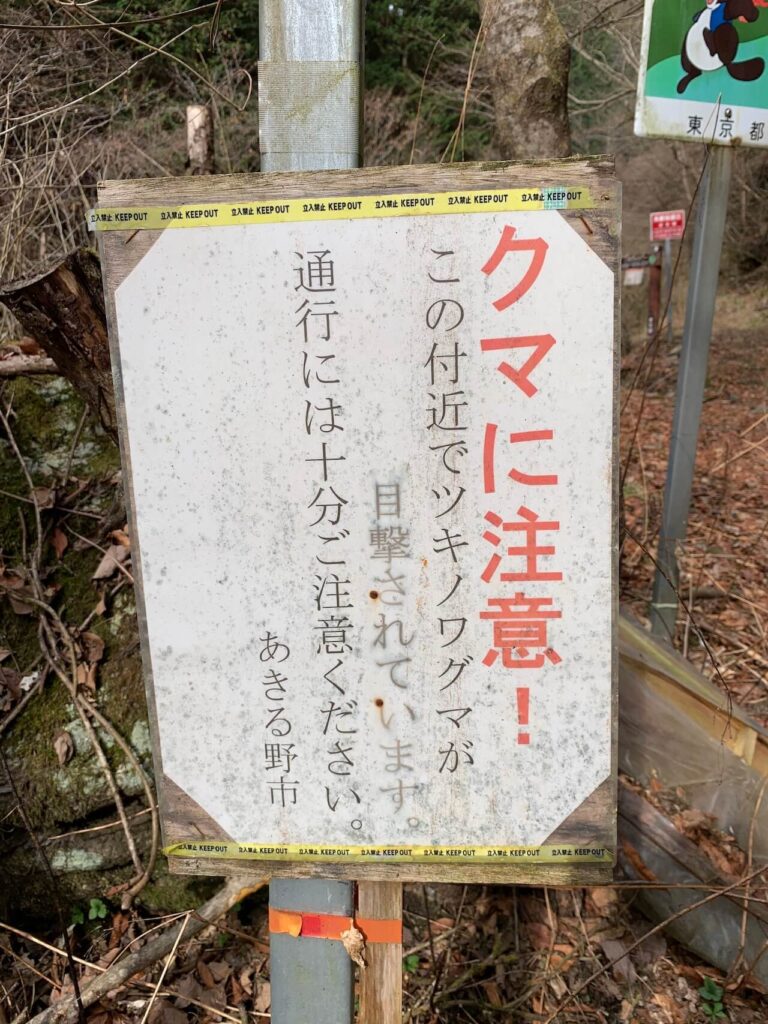

そして、落石注意の看板が出ている巻道を注意深く進み、大岳小屋の廃屋を通過すると大嶽神社奥宮の境内に到着です。

入口の鳥居前が広場になっていて休憩できますが、眺めは良くありませんのでそのつもりでいてください。

鳥居を入って石段を登ると、拝殿に到着です。両脇を固める狛犬が可愛らしい狼になっているので、確認してみてくださいね。

しっかりとご挨拶できたら、山頂に向かってもう少しだけ登っていくことになります。

ギャラリー

大嶽神社奥宮〜大岳山

大嶽神社奥宮まで登ってこれば、大岳山山頂までは30分ほどの距離です。

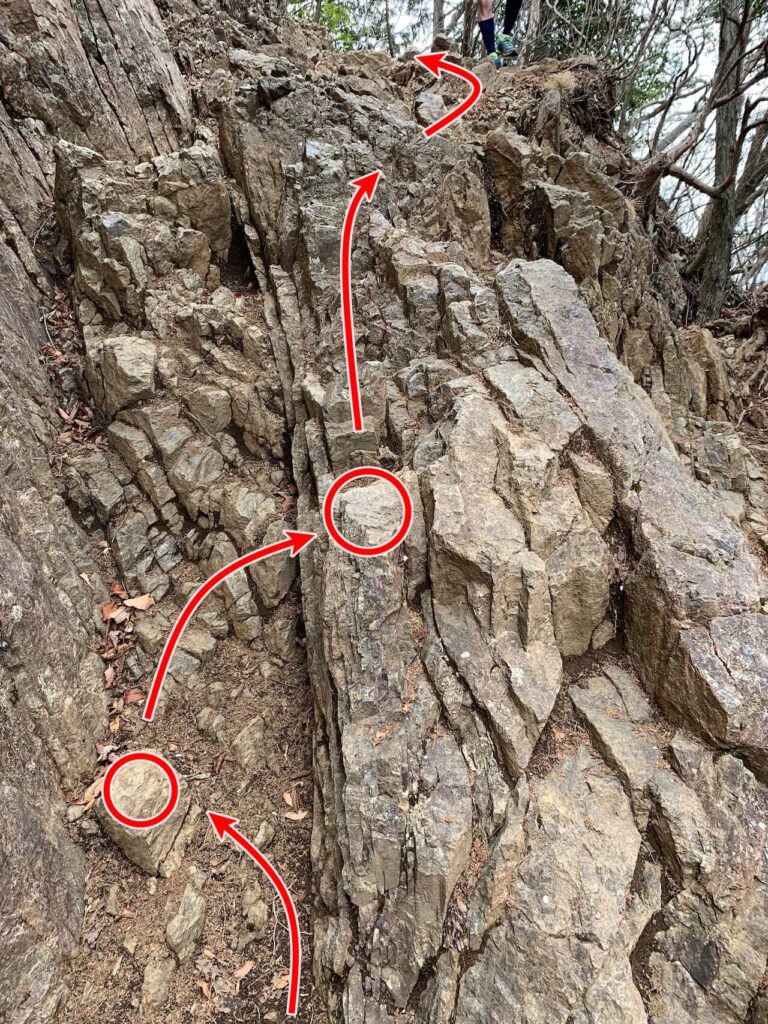

しかし、滑りやすい粘土質の道と急坂の岩場をクリアする必要があります。

どちらも、大した距離は無いものの、足を掬われやすい区間になりますので、一歩ずつ慎重に進むようにしてください。

山頂は、五組から六組くらいのグループが滞在できる広さのある広場で、ベンチも2基設置されています。

展望にも優れているので、天気の良い日はかなり混雑する場所です。

日によっては山頂碑の前に記念写真を撮るための行列ができることもありますので、混雑が苦手ということでしたら、写真残してすぐに撤収してしまっても良いかもしれません。

ギャラリー

大岳山〜鋸山

大岳山から鋸山方面への下りは、途中に急坂の下り坂があったり、鎖場があったりしますが、総じて一発アウトな場所は無く、滑落しても頑張れば戻って来れそうなところがほとんどです。

馬頭刈尾根からの道と合流したあとは、緩やかなアップダウンの続くトレラン向きの尾根道が続きます。

ほとんど木々の中を進むので、展望には期待できませんが、新緑の頃や紅葉の頃には気分良く歩くことができるでしょう。

鋸山の山頂も展望はありません。ベンチが4基あるので一休みするには悪く無いですが、長居には向かないので、落ち着いたらすぐに移動してしまいましょう。

ギャラリー

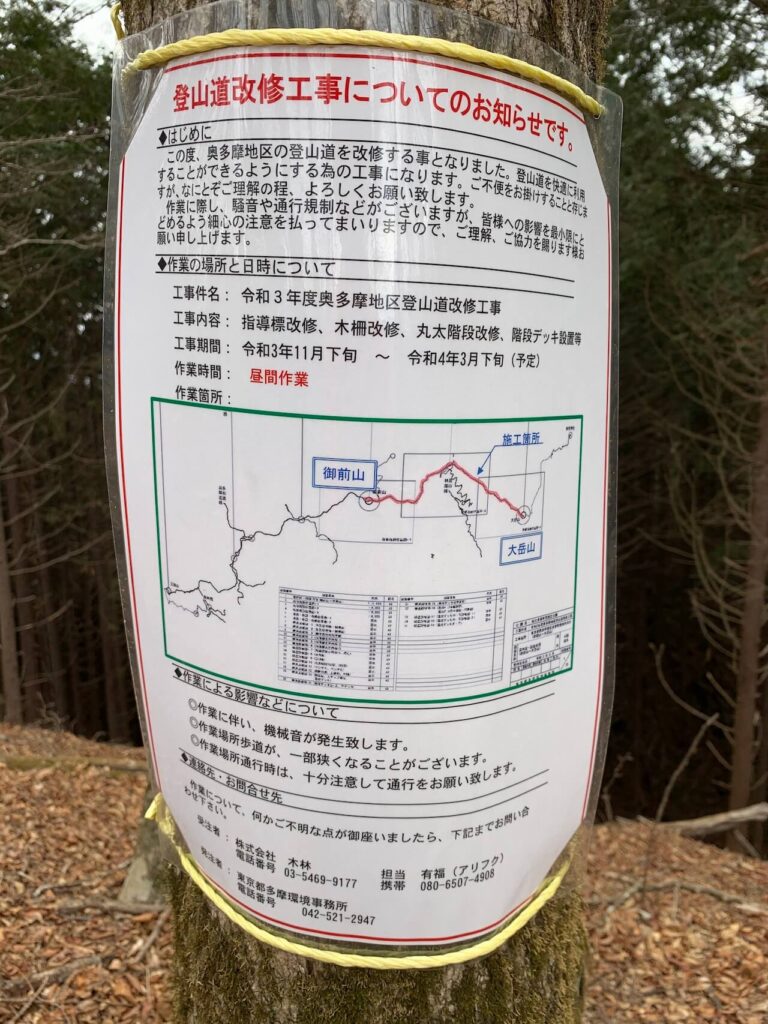

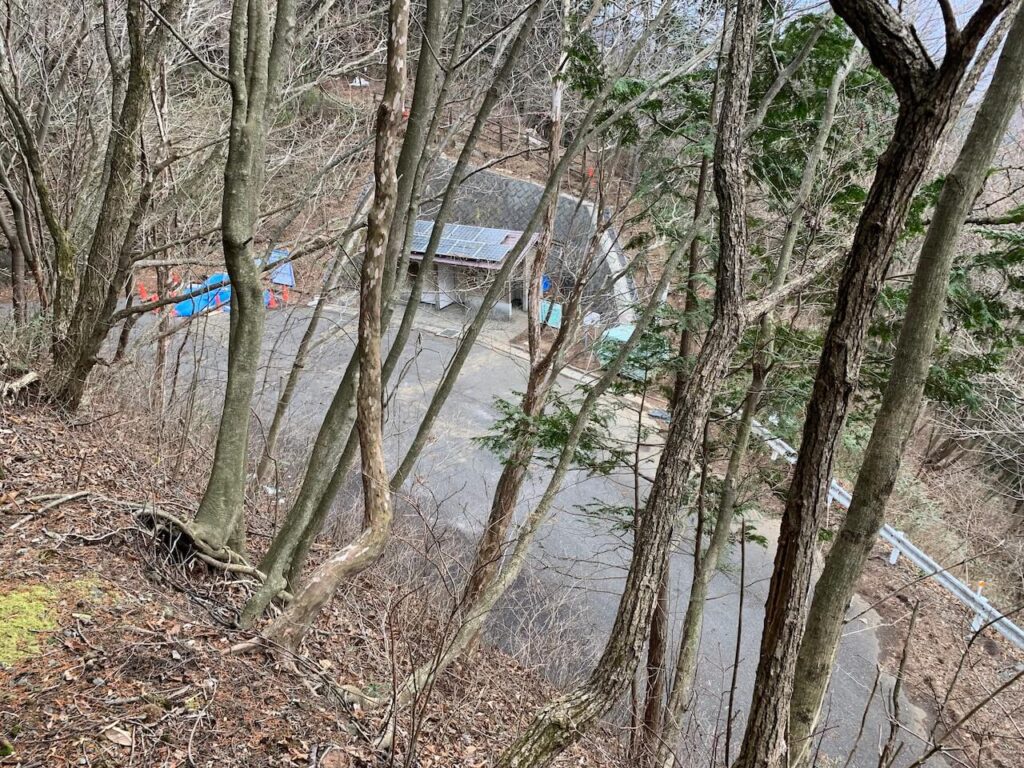

鋸山〜大ダワ

鋸山の山頂を踏んだら、奥多摩駅方向に降ります。

降ってすぐに、大ダワへの分岐が見えてくるので、今回はそちらに折れて降って行きます。

急な階段と細い巻道を降っていくと、反対側からの巻道との合流地点が見えてきますが、本道をそのまま直進です。

30分ほど降れば、眼下に林道が見えてきて、大ダワに到着です。

ここには、おトイレが設置されているので必要によりお借りしましょう。確か、冬季閉鎖はされなかったはずです。

林道の方は、冬季は車は通れなかったはずですが、それ以外はここまで車やバイクも入って来れたはずなので、念の為、注意は怠らないようにしましょう。

今回は、ここから南側の鋸山林道を降って「神戸岩」に向かいます。

ギャラリー

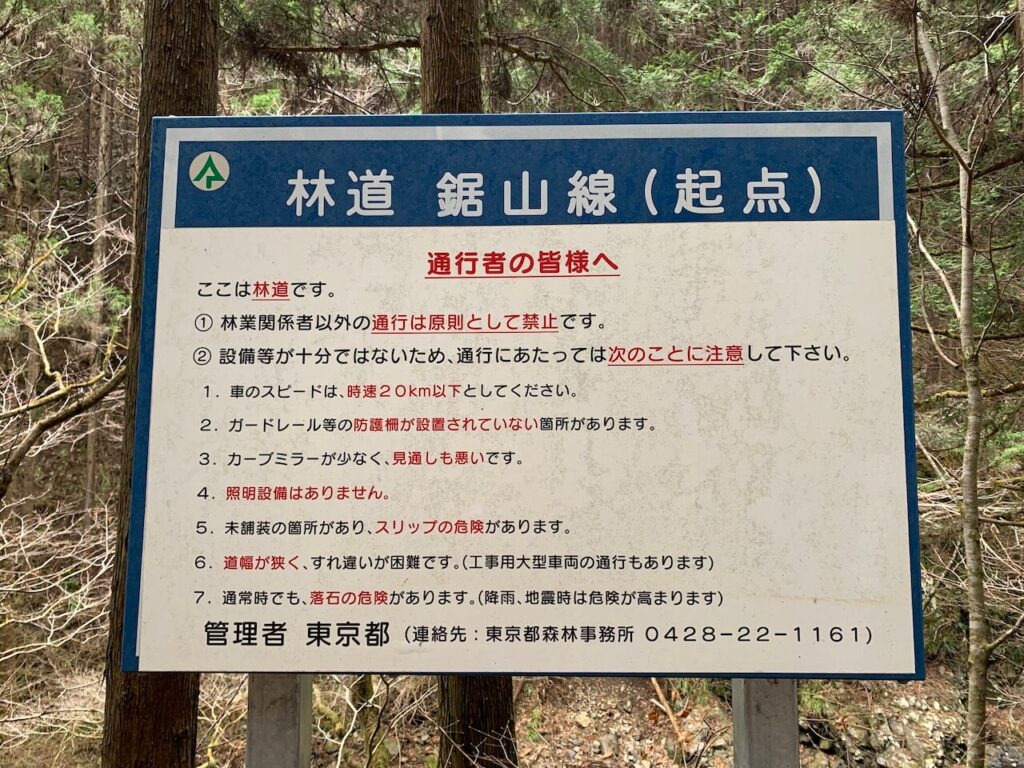

大ダワ〜神戸岩

大ダワから鋸山林道を南へ降ります。

歩き始めから、大きな岩の転がる林道を進みます。

この状況を見ると、結構長い期間通行止めになっているのだろうと考えられます。

立ち止まっているとちょっと不安なので、足早に降ってしまいましょう。

順調に降っていくと、植林のために大規模伐採を施した区間に出ることができます。

この日は、ここからの眺めが一番よかった印象です。

少し足を止めて大岳山から南方に続く山々を眺めてから先に進むと良いでしょう。

丁度、中間地点に「赤井沢神社」というお社がありますので、余裕あったらご挨拶しておきましょう。

そのまま、1時間ほどアスファルトと砂利道を交互に進めば、麓側のゲートが見えてきます。

ゲートの隙間から外に出て、10分も降れば「神戸岩」の裏手に到着です。

暗いトンネルがあるので、それが目印です。

「神戸岩」は、短い渓谷となっていて、滑りやすい細い岩場を進む事になります。

足を滑らせて落ちても、下は浅い川なので一発アウトとはならないと思いますが、とても痛いと思われます。冬場だと、濡れた衣類に体力を持って行かれて低体温症を発症するかもしれません。

備え付けの鎖をしっかりと握って、慎重に進んでください。

最深部にあたる窪みに、小さな祠がありますのでご挨拶しておきましょう。

正面に回ると、パンフレットなどでよく見る、大岩を二つに割ったような特徴的な風景を楽しむことができます。

しばし、眺めを楽しんだら、次の目的地「大嶽神社里宮」へ向かうことにしましょう。

ギャラリー

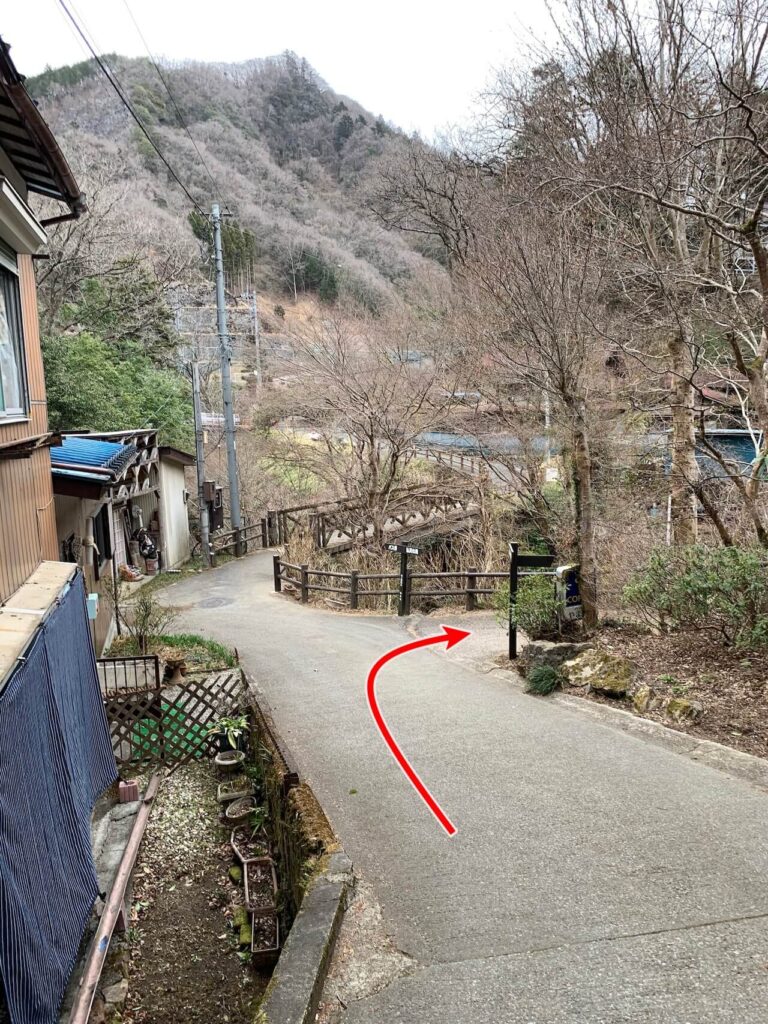

神戸岩〜大嶽神社里宮

神戸岩を後にしたら、大嶽神社里宮へ向かいます。

ここからは永遠車道を降っていく事になります。

靴紐は少し緩めた方が歩きやすいでしょう。

途中に「神戸岩」の持ち主「ロッヂ神戸岩」があります。

普通のアウトドア施設に見えるのですが、天然記念物所有企業ってなんだかレアな響きです。

更に道を降っていくと、今度は「神戸園」という名前のマス釣り施設が見えてきます。

ここから、デマンドバスが出てくれているようですので、お時間が合うならバスに乗って移動してしまうのも一つの手です。

そして、30分ほど道なりに降ることで、西東京バスの通る国道205線に出ることが出来ます。

あとは、白倉に向かって車道脇を進み、白倉のバス停手前の坂道を登っていくことで「大嶽神社里宮」に訪れることが出来ます。

「大嶽神社里宮」はこじんまりとした神社ですが、しっかりお掃除もされていて気持ちよくお参りできる神社です。

近くまで立ち寄る機会があるようだったら、ご挨拶していくと良いでしょう。

ここまでで、この日のプランは全て消化してしまいましたが、まだ時間は15時。

近くに、檜原村きっての名所「払沢ノ滝」(ほっさわのたき)があることに気がついたので、寄り道してから帰ることとしました。

ギャラリー

大嶽神社里宮〜払沢ノ滝

大嶽神社里宮でご挨拶を済ませたら、近くにある「払沢ノ滝」に寄り道してから帰る事にしました。

まずは、白倉のバス停まで戻って、そこから秋山方面に歩きます。

1時間ほど車道を歩くと、有名なとうふ屋さんが見えてきます。

後は「払沢ノ滝」の案内に沿ってウッドチップを敷き詰めた遊歩道を歩き、行き止まりまで着けば、「払沢ノ滝」まで到着することが出来ます。

「払沢ノ滝」は、非常に大きい滝で4段階に落ちる落差60mの滝です。

遊歩道からは、最後の4段目だけしか見え無いようなのですが、それでも20mの落差になるようです。

滝壺の至近まで寄れることもあり、大迫力の落差を楽しむことができ非常に満足度の高いスポットとなっていました。

その分、観光に訪れる方も多いですが、滝の音が大きいので周囲の会話とかは気になりません。

その点もポイント高いかなと感じました。

ギャラリー

払沢ノ滝〜西東京バス「和田向停留所」

払沢ノ滝を楽しんだら、後は帰るだけです。

入り口のバス停からバスに乗って帰るつもりだったのですが、1時間ほど待ち時間があるようだったので、歩けるところまで歩いて運賃を節約する事にしました。

橋を渡って、役場を通過して、郵便局や現地販売所を超えたところで、バスに追いつかれたので乗車。

そのまま、武蔵五日市駅まで運んでもらいました。

ギャラリー

まとめ

大岳山にある大嶽神社の奥宮と里宮、大嶽神社入口と呼ばれている神戸岩を巡った様子でした。

現代の日本人であるわたしも例に漏れず宗教というものに懐疑的ではありますが、気持ちを穏やかにしてくれる場所として、神社や小さなお社、お地蔵さまに手を合わせたり、パワースポットと呼ばれるような場所に足を運ぶことは嫌いではありません。

山々には、このような気持ちを落ち着かせてくれる場所がたくさんあります。

今後も、山行に合わせて訪れたいと思いますので、あなたも同じ感覚をお持ちだったら、ちょいちょい、眺めていってもらえたら幸いです。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント