富士五湖の中で、山中湖と並ぶ観光地として賑わう河口湖。

同湖の北面に伸びる山域に御坂山地があります。

東は大月市の高川山から、西は見延町の蛾ヶ岳まで東西に長く伸びる山域ですが、今回はその中で一番標高の高い黒岳を中心とした区間を歩いてきたときの様子となります。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2021/04/11

天候:曇り

エリア:河口湖エリア

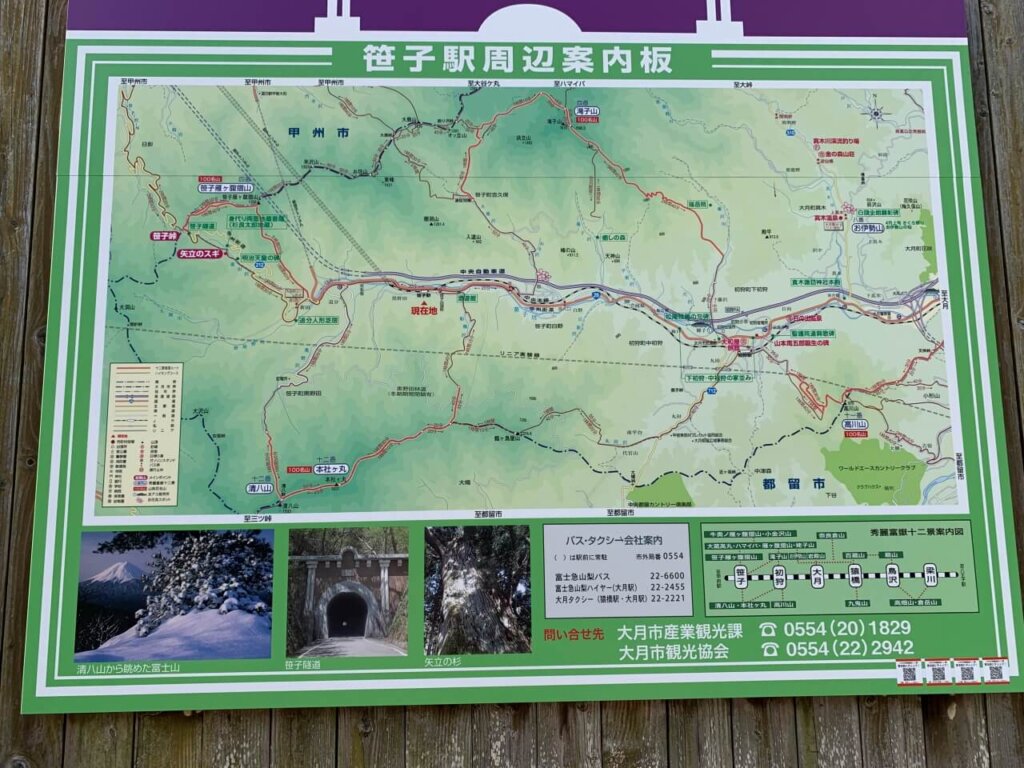

コース概要:JR中央線「笹子駅」~清八山~八丁山~御坂山~御坂黒岳~破風山~中藤山~不逢山~大石峠~富士急バス停留所「大石プチペンション」

難易度:体力☆☆、技術☆、危険☆

交通機関:

(往)JR中央線「笹子駅」下車、徒歩2時間の清八峠登山口から

(帰)富士急バス停留所「大石プチペンション村」から、徒歩1時間のバス停「河口湖美術館前」から富士急行線「河口湖駅」へ

概要

御坂黒岳

御坂黒岳は富士五湖の北面に東西に長く広がる御坂山地の最高峰となる山で、標高は1,793mです。

大菩薩連嶺や愛鷹山塊の黒岳と区別するのに御坂黒岳と呼ばれることがあります。

同山域で一番高い場所になるのですが、同じ御坂山地にある三つ峠や高川山といった、低山の中では頭ひとつ抜けた人気を誇る山々に比べると、知名度は今ひとつとなってます。

実際に、富士山近隣で黒岳と聞くと大菩薩連嶺や愛鷹山塊にある黒岳の方が頭に浮かぶのではないでしょうか。

山容としては、木々の生い茂るどっしりとした風貌をもち、北西に隣立する釈迦ヶ岳の尖った風貌とのギャップで認識しやすい山となっています。

山頂からの眺望は皆無で、200mほど南に降りた場所にある展望台まで行くことで富士山と河口湖の眺めを楽しむことができます。

御坂山地

御坂山地は、東端となる山梨県大月市の高川山から、西端となる同県見延町の蛾ヶ岳までと、東西に長く伸びる山域です。

河口湖から西湖、本栖湖に至る富士五湖エリアの北面に位置するため、各湖面を眼下に収めつつ富士山への眺めも楽しめるのが特徴です。

主なピークには次のような山々が名を連ねています。

- 高川山

- 本社が丸

- 清八山

- 三つ峠

- 御坂山

- 黒岳

- 足和田山

- 十二ヶ岳

- 鬼ヶ岳

- 節刀ヶ岳

- 王岳

- 三方分山

- 蛾ヶ岳

また、河口湖周辺はバスの本数が多く公共交通機関での移動に向いていますが、西湖、精進湖周辺はバスの本数が少ないので、下山時刻のリミットを把握するためにも、予め運行時刻は確認しておくのが無難でしょう。

ちなみに、西湖の西端にある「西湖いやしの里根場」バス停から富士急線「河口湖駅」まで徒歩で戻るのに3時間30分かかりました。こんなことにならないためにも、事前確認はしっかりとしておきましょう。

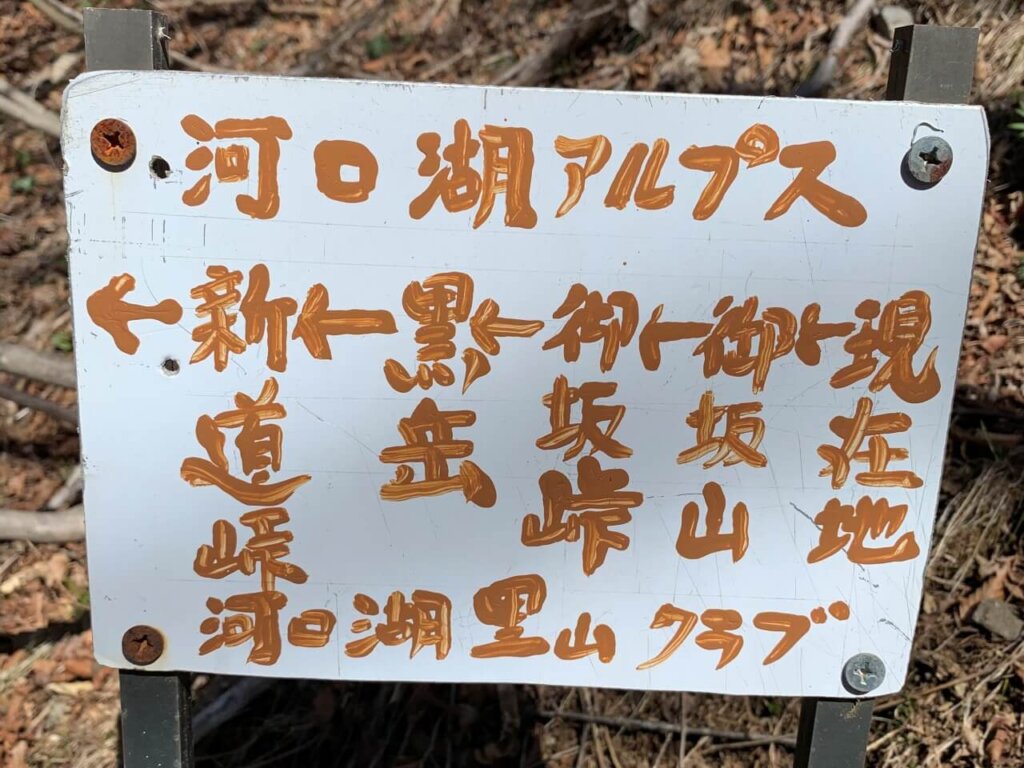

河口湖アルプス

今回の山行で見かけた看板で初めて知った呼び名です。

清八山から御巣鷹山に向かう山道の途中にある、黒岳への分岐点を支点に、御坂山~黒岳~新道峠までの区間を呼ぶ(呼ばせたい?)らしいです。

看板によると、河口湖里山クラブという団体による命名のようで、帰宅後にインターネットで調べてみたのですが、ホームページ等を見つけることはできず詳細不明です。

登山を取り扱っている趣味ブログなどにその名前が見られるので、一部で認知はされているようですが、区間も短く、見どころも少ないので、パッとしない印象ですね。

三つ峠や節刀ヶ岳といった人気の山々を繋げることができれば、一気に知名度があがるかもしれませんね。

今回の山行ルート

地図上の位置と標高

地図上での位置や標高は次のとおりです。

歩いた軌跡

実際に歩いた軌跡は次のとおりです。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

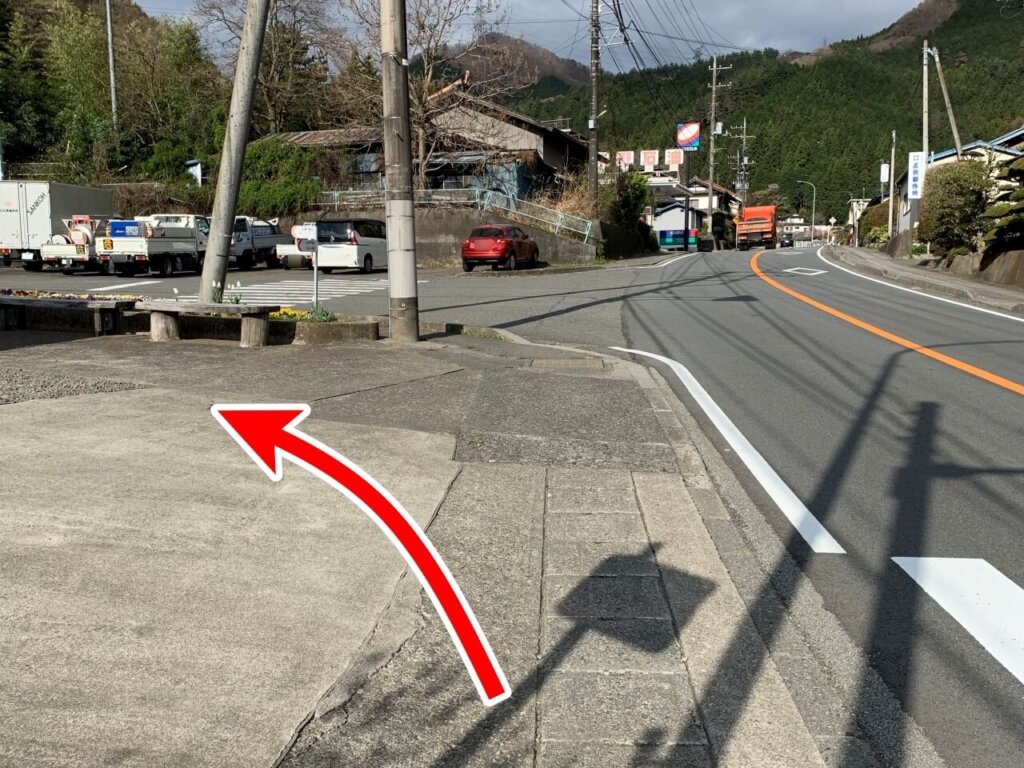

今回のアプローチは、JR中央線「笹子駅」からとなります。

笹子駅は無人の小さめの駅で、改札でてすぐに椅子の備え付けがあるので、そちらで身繕いすると良いです。

また、トイレは改札内となるので忘れて外に出てしまわないように注意です。

駅周辺にコンビニなどが無く、トイレは駅内の一箇所のみとなります。もし、忘れて改札出てしまった場合は、心の中でお詫びをしつつ再入して済ませておきましょう。

笹子駅から御坂山地へ入るのには次の3つのルートが存在しています。

- 船橋沢を並行に登る急登が続くルート

- 庭洞山を経て尾根道に至る長い登坂の続くルート

- 甲州街道を西に向かい変電所を経て向かうルート

上の2つは何度も歩いているので、今回は初めてとなる3つ目のルートを取ることにしました。

甲州街道を西へ向かい変電所を抜ける約2時間の舗道歩きとなります。

登山靴で長時間の舗道歩きはなかなか骨が折れますので、心して歩くことにします。

ギャラリー

清八山登山口~清八山~八丁山~御坂山~御坂黒岳

登山口からは、急登というほどではないですが傾斜のある登坂が続きます。

途中から、九十九坂になっていき尾根道とぶつかる清八峠に出ます。

峠からは右手に折れて尾根筋を登っていくと、直ぐに清八山山頂に出ることができます。

清八山は、秀麗富嶽十二景に選ばれている通り、2つの松の木の間から覗く富士山の眺めが秀逸です。

天気の良い日には、赴きたくなる場所の一つですね。

清八山から先に向かう道は、少し段差のある箇所を通ることになりますので、注意して向かうようにしてください。

階段が出てきて少し下ったところに、八丁山方面へ向かう道への分岐点があります。

分岐の表札は無いので見落とさないように注意しつつ進みましょう。

ちなみにこの分岐から河口湖アルプスとなるようです。

分岐を右手に折れたら、穏やかなアップダウンの続く道が続きます。

道中、木々の合間から河口湖周囲の街並みや富士山の雄姿を楽しめますが、逆側の甲州方面の眺望はイマイチです。本コースでは、期待せずにいたほうが良さそうです。

なお、八丁山、御坂山と続くピークでの眺望はあまり良くはありません。これは御坂黒岳山頂も同様で、本コースでのピークは達成感を味わうだけの場所になりそうです。

鉄塔の立つ八丁峠、御坂黒岳山頂から南に200m降りた先の展望台といった場所であれば周囲の展望が楽しめるので、風景撮影はそちらで行うのがよいでしょう。

ギャラリー

御坂黒岳~破風山~中藤山~不逢山~大石峠~富士急バス停留所「大石プチペンション村」

御坂黒岳から破風山に向かう区間は、傾斜のある降り坂が続きます。

スピードに乗って駆け下りれば時間短縮になりますが、枯葉や泥濘に足を取られて転倒するリスクがありますので、慎重に確実性を持って降るようにしてください。

また、長い降り道は膝や腰に疲労が蓄積しやすいです。

折角の山行です。急かさずゆっくり周囲の眺めを楽しみながら進むのも良いでしょう。

残念ながら、御坂黒岳から先のピークも眺望は期待できません。

新道峠の展望台や、中藤山から不逢山までの間に現れる木々の合間から眺めると良いでしょう。

今回は、大石峠から南方面に下っていく下山ルートを取りましたが、六十曲がりという九十九坂になっていて傾斜が抑えられた降りやすい道でしたが、バス停のある「大石ペンション村」まで1時間弱の舗道歩きがあります。

登山靴で舗道を歩くのは意外と疲れます。山行で疲労した足だと更に難儀なので、この下山ルートを取る場合は予めそのつもりで計画しておくと良いでしょう。

ちなみに、このバス停ですが休日は18時台の1便しかバスが通っておらず、河口湖周遊バスの出ているバス停「河口湖美術館前」まで降りてから帰路に着くことになりました。

事前確認は大事ですね。

それでも、疲れはしましたが、今まで歩いてきた山々を見上げつつ逆戻りに歩くのもなかなか新鮮で面白かったです。

ギャラリー

おまけ

今回は富士山の眺めが期待できたのでバス停「浅川温泉街」で途中下車し、「ホテル美富士園」に再訪したてみたのですが、残念なことに休館日。そのまま帰ることとなりました。

本当に、事前確認は大事ですね。

その代わりに、富士山と湖畔の桜のコラボを楽しめたので、これも良しとします。

まとめ

御坂黒岳縦走の様子でした。

富士五湖界隈の山行は、やはり天候が良い日が一番ですね。

この界隈の山道は、登山客が多いからでしょうか、とても整備されて歩きやすいので、登山やり始めのタイミングにおすすめです。

青空の中、眼下に広がる青い湖面と銀色の街並み、間近に末広がりに佇む富士山の雄姿なんてものを見てしまうと、一発で登山にハマってしまいます。

週末の天気予報、富士五湖方面が快晴となっていたら、是非足を運んでみてくださいね。

それでは、ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント