登山計画書ちゃんと提出していますか?

「近場だし、いつも登ってし別にイイや」

「お昼には下山できるような低山相手に毎回書くのはコスパ悪い」

「そもそも書き方知らないし」

などなど、書くこと端折ってしまってませんか?

実は、わたしも最近登山計画の届出を端折ったことで、少々やらかしてしまったので、今回は登山計画書を出さないことにより発生するリスクと、届出を簡単にするために使えるアプリについて紹介していきます。

- 登山計画書を出さなかったときに発生するリスクが解る

- 登山計画書を簡単に届出するために使うことのできるアプリが解る

登山計画書を出さなかったときに発生するリスク

まずは、登山計画書を出さなかったときに発生するリスクについてです。

様々なリスクがありますが、今回は次の5つについて解説していきます。

- 遭難時、命を落とす可能性がでてくる

- 必要装備を忘れてくる可能性が出てくる

- 乗り継ぎが杜撰になって時間ロスしやすくなる

- ペース配分が適当になり疲れやすくなる

- 良きしない天候不順に出くわす可能性が出てくる

遭難時、命を落とす可能性が出てくる

登山計画書を出さなかったときに発生するリスクの1つ目は「遭難時、命を落とす可能性がでてくる」です。

万が一、登山計画を提出しないまま遭難してしまった場合、場所の想定ができないため救助範囲が広がってしまいます。そうなると救助者の負担や疲労を強いることとなり、発見される可能性が激減してしまいます。

自力で下山できればいいですが、怪我などで動けない状況だったりすると、発見される時期が伸びれば、徐々に体力が消耗していき、最後には死に至るかもしれません。

「山で死ねるなら本望」なんていうセリフもありますが、そこまでの覚悟で山に行くことも少ないと思いますので、死にたくないなら、ちゃんと登山計画書の届出をしておくほうがよいでしょう。

必要装備を忘れてくる可能性が出てくる

登山計画書を出さなかったときに発生するリスクの2つ目は「必要装備を忘れてくる可能性が出てくる」です。

登山計画の記載項目に、持ち物リストというのがあります。

これから向かう予定の山行で、どういった装備が必要になるかを考えてリストアップし記載するのですが、この行為が忘れ物の防止に役立ちます。

特に普段持ち歩かないものについてはザックに入れ忘れる可能性が高く、積雪地帯に来たのにアイゼンを忘れたり、テント泊のハズがシェラフを入れ忘れたりと場合によっては、山行始まる前に撤退を余儀なくされる可能性もあります。

このような状況にならないよう、しっかりと登山計画の中で、装備品のチェックも行うようにするとよいでしょう。

乗り継ぎが杜撰になって時間ロスしやすくなる

登山計画書を出さなかったときに発生するリスクの3つ目は「乗り継ぎが杜撰になって時間ロスしやすくなる」です。

登山計画書には、コース取りに合わせて、入山時刻や下山時刻、中継地点の到着時刻などの予定時刻も記載します。

中でも移動に公共交通機関を使うシーンでは、乗り継ぎ時間も考慮して計画を立てる必要があり、運行状況によっては別の交通機関に切り替えるなどの判断が必要となってくる場合もあります。

最近では、コロナ禍により運行を取りやめる交通機関が増えてきていますので、登山計画を作るのと合わせて、しっかり確認しておく必要があります。

先日、わたしがやらかしたのはこの点で、登山計画書を端折ってしまったことで、いつの間にか運行ダイヤが変わっていることに気が付かず、結果、登山靴でアスファルトを1時間30分無駄に歩く羽目になりました。やるべきことはやらないとダメですね。

ペース配分が適当になり疲れやすくなる

登山計画書を出さなかったときに発生するリスクの4つ目は「ペース配分が適当になり疲れやすくなる」です。

登山計画を作るためには、対象の登山ルートの詳細を調べることになります。一般的なコースタイム、走破距離、高低差、岩稜地帯を通るのか、沢を渡るのか調べることになるかと思います。

場合によっては、インターネットで近日訪れている登山者のブログを見たり、山小屋に電話して聞いたりということもする必要が出てきます。

このように調べていくことで、自然どのように歩くかというのが頭の中に出来上がってきますので、当日、自分に見合ったペース配分ができるようになっていきます。

これが、行き当たりばったりの山行だと、道中にどれぐらいアップダウンが続くのか把握できずに、ペース配分が適当になり、結果バテてしまうことになります。

特に、この急登登りきれば頂上と思い込んで登りきってみたら、まだ先があったという「ニセのピーク」は体力だけでなく気力も消耗するため、どっと疲れがでます。

これが続くと本当にバテやすくなるので、登山計画書を作るのにあわせて、事前にどれぐらいアップダウンを繰り返すのか把握しておくことをおすすめします。

予期しない天候不順に出くわす可能性が出てくる

登山計画書を出さなかったときに発生するリスクの5つ目は「予期しない天候不順に出くわす可能性が出てくる」です。

登山計画書を書く段階で、当日のお天気も必ずといって良いほどチェックすると思います。それ以外にも、対象地域の普段の天候状況を調べて、今月は雨が振りやすそうだとか、突風になる恐れがあるという点も把握していくことが多いと思います。

最近は、ネットを使ってその場で天気予報の確認が出来ますが、麓の状況であることが多く、山に登ってみたら全然違っていたなんてこともザラにあります。

途中撤退程度で済むなら良いですが、停滞を余儀なくされてしまうと最悪の場合、次の日の予定も狂ってしまうかもしれません。

このような事態に陥らないよう、登山計画書を書くようにするのがよいです。

登山計画書の届出状況

ここまで、登山計画書を書かないことで発生するだろうリスクについて述べていきました。

我ながら、絶対に書いたほうが良いことを改めて理解できたところで、ここからは、世間一般の登山計画書の届出状況について、自治体やメディアの発表を元に調査してみます。

長野県HPの発表

まずは、日本有数の山岳地帯を有する長野県のHPからです。

令和元年度、登山計画書届出状況のまとめと題して、登山者の数と届出件数についての発表が出ています。

以下、引用です。

登山者数合計526,642人に対し、登山計画書の届出件数221,905件ということで届出率42.1%。

山に登りに来ている約半数は登山計画書を出していないという、ちょっとビックリする結果になっています。

ヤマケイオンラインの記事

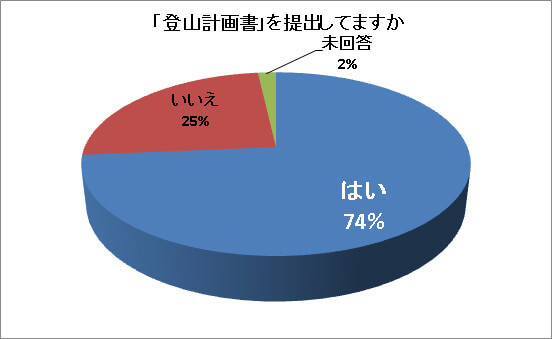

続いては、かなり古い情報となってしまいますがヤマケイオンラインで実施されたアンケート記事です。

2014年に同サイトで実施した「登山計画、登山届に関するアンケート」という記事の中で、登山計画書(登山届)を提出しているかという問いに74%が「はい」と答えています。

文中にもありますが、同サイトは登山者向けの情報サイトで、その利用者が対象ということでこのような高い数値になっているようです。

登山計画書を義務化している自治体

一般登山者の登山計画書未届出の状況を改善するため、登山計画書届出を義務化するための条例を取り決める自治体も出てきています。

罰則規定を設けているところもあるようなので、対象地域で登山活動をする際には特に提出することを心がける必要がありますね。

- 群馬県谷川岳遭難防止条例

- 富山県登山届出条例

- 岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例

- 長野県登山安全条例

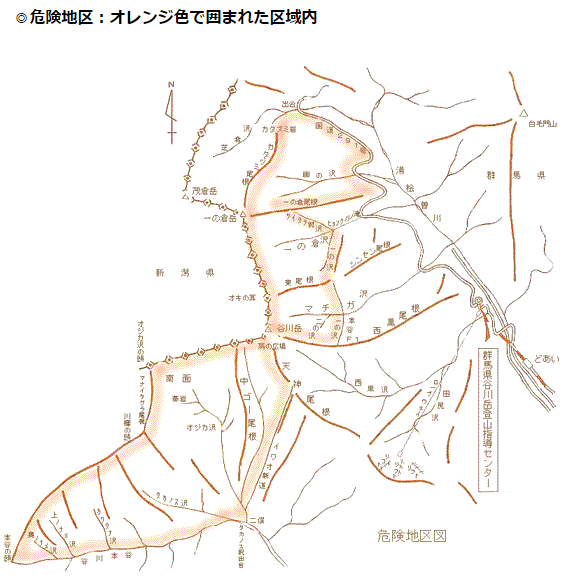

群馬県谷川岳遭難防止条例

現在、制定されている登山届提出条例の1つ目は「群馬県谷川岳遭難防止条例」です。

「死の山」などと呼ばれて、山中での死者数がギネス記録に掲載されいる谷川岳ですが、この岩場地帯を対象に「3月1日~11月30日」の登山を規制したり、規制期間外の登山であっても登山届の届出を促したりといった内容になっています。

登山届は、HPにてテンプレートを配布しているのでそちらをダウンロードして必要事項記載の上、入山の10日前までに「谷川岳登山指導センター」へ提出する必要があります。

詳しくは「谷川岳登山指導センターHP」をご確認ください。

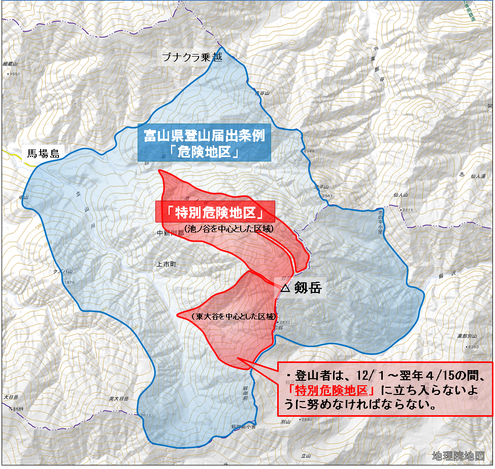

富山県登山届出条例

現在、制定されている登山届提出条例の2つ目は「富山県登山届出条例」です。

剱岳及び早月尾根を中心とした地域に対して、登山届の提出を義務付ける内容です。

届出書は、入山する20日前までに届ける必要があり、届出の無い登山に対して「5万円以下の罰金又は科料」を科される場合があります。同地域へ登山する際には必ず届出たほうが良さそうです。

なお、届出先は富山県警察です。

同県警HPのリンクを貼っておくので、詳しくはそちらを参照ください。

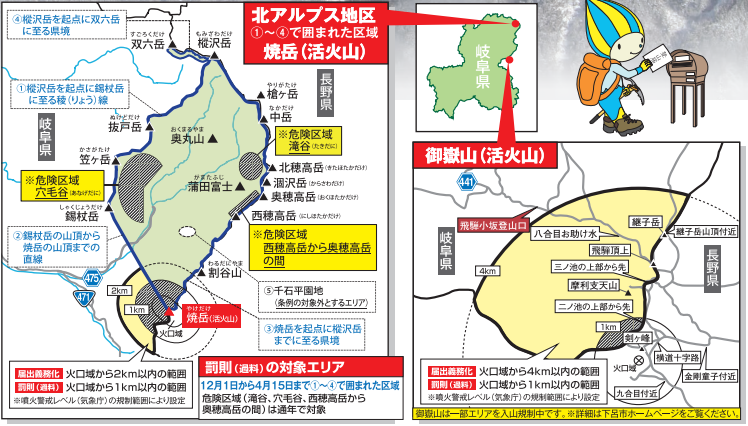

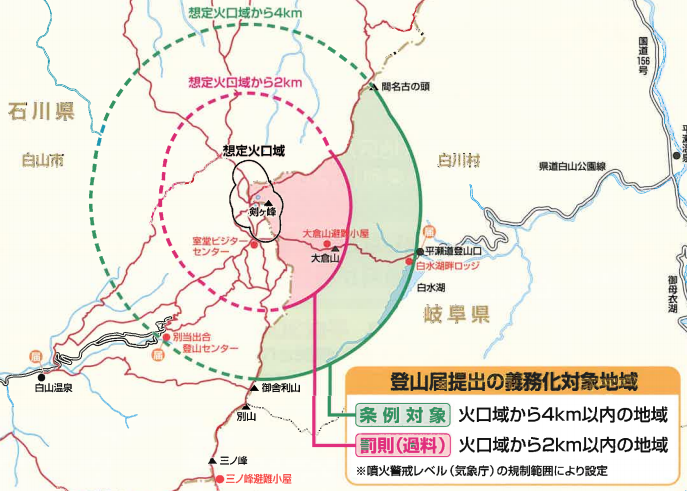

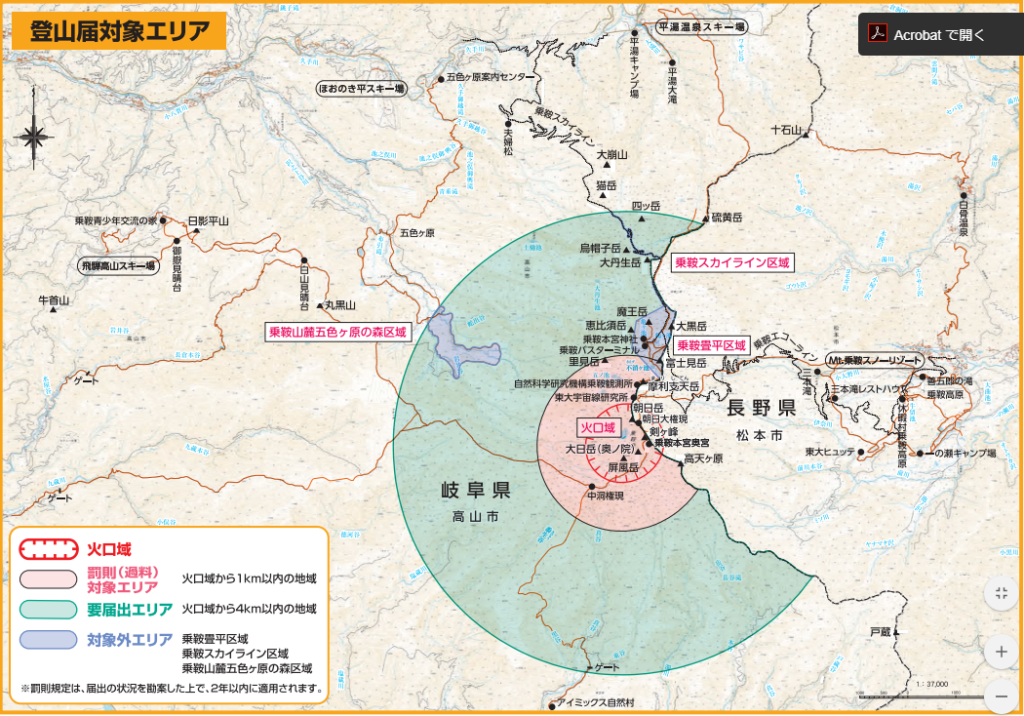

岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例

現在、制定されている登山届提出条例の3つ目は「岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例」です。

北アルプス地区をメインに火山地区である御岳山や焼岳、白山、乗鞍岳などへの登山活動に対して、登山届の届出を義務付ける内容です。

同地区の届出については何日前といった制限は特にないようで、事前に登山ポストへ投函したり、関係期間への郵送、FAX、メールなどで届出をすれば良いようです。

また、ここでも罰則規定があり、未提出や虚偽の届出をしたことが発覚すると5万円以下の科料が科せられるようです。

詳しくは岐阜県HPをご確認ください。

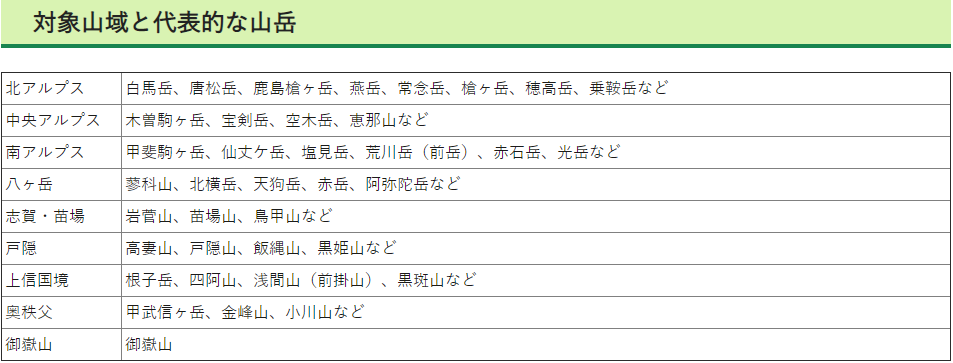

長野県登山安全条例

現在、制定されている登山届提出条例の4つ目は「長野県登山安全条例」です。

長野県内で指定された登山道を通行する場合には届出が必要だという内容です。

届出は、前述の岐阜県と同様に、現地の登山ポストへの投函を始め、FAXや郵送による方法がとれます。特にWebページからの届出を推奨しており、以下の4サイトより可能となっています。

長野県HPへのリンクを貼っておくので、詳しくはそちらをご確認ください。

登山計画書の届出を簡単にできるアプリ

最後に、登山計画書の届出を簡単にできるアプリの紹介です。

色々あるなか今回は次の3つを紹介します。

- 山と自然ネットワーク Compass for APP

- YAMAP アプリ

- ヤマレコ(Android版/iOS版)

山と自然ネットワーク Compass for APP

登山計画書の届出に使えるアプリの1つ目は「Compass for APP」です。

内閣府の登山届に関するお知らせ「登山者の努力事項ご存知ですか?」にて、国が推奨する届出方法として紹介されている「Compass(コンパス)」のスマホアプリ版です。

各自治体、警察署でも利用を推奨しており、このアプリで届出しておけばいざというときに安心です。

登山計画書の入力方法は、地図上をポイントしていく方法と入力フォームに入力していく方法の2つがあります。

わたしもこのアプリを使って届出してますが、一度作った計画書はコピーして使い回すことができるので、なかなか重宝しています。

YAMAP アプリ

登山計画書の届出に使えるアプリの2つ目は「YAMAPアプリ」です。

YAMAPは地図アプリとして利用している方が多いかと思います。

GPSにより現在位置が確認できるので、圏外になっても現在位置が把握できるのが大きな魅力です。

また、YAMAP内のSNSもなかなか人気でそちらを目的として使っている方もいるのでは無いでしょうか。

このYAMAPアプリですが、登山届の届出機能も付いています。そして、作成した登山届は印刷することもできるので、予備として印刷して家に置いていくといった使い方もできます。

ただ、2020年11月現在、本アプリより自動提出できる自治体は長野県のみのようです。

他の自治体に関しては、印刷して別途提出する必要があるので注意が必要です。

ヤマレコ (Android版/iOS版)

登山計画書の届出に使えるアプリの3つ目は「ヤマレコ(Android版/iOS版)」です。

山行記録を残せるブログサービスとして定番のヤマレコのスマホアプリ版ですが、このアプリにも登山届の届出ができる機能が付いています。

届出自体は前出「Compass」経由で行われるようです。

このアプリのメリットとしては、らくルートというルート計画を作る機能を使って登山届を作れるので、ヤマレコを良く使っているユーザだと楽に操作ができるという点になります。

まとめ

- 遭難時、命を落とす可能性がでてくる

- 必要装備を忘れてくる可能性が出てくる

- 乗り継ぎが杜撰になって時間ロスしやすくなる

- ペース配分が適当になり疲れやすくなる

- 良きしない天候不順に出くわす可能性が出てくる

- 長野県に限定されるが届出率42.1%と過半数を割っている

2020年11月現在、制定されている条例は以下の4つ

- 群馬県谷川岳遭難防止条例

- 富山県登山届出条例

- 岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例

- 長野県登山安全条例

- 山と自然ネットワーク Compass for APP

- YAMAP アプリ

- ヤマレコ(Android版/iOS版)

登山計画書は提出することが大事ですが、登山活動を計画するという行為自体も大事と考えます。

事前に必要な情報を集めて、発生するだろうトラブルへの対処方法を考えていくというのは、大変ではありますが、自分の登山におけるレベルアップにも繋がります。

加えて、届出に使える便利なアプリも増えてきて、昔に比べて簡単に計画書を作る環境も整いつつあります。

当日の山行でも助けになること多いと思いますので、端折らずに取り組むことをおすすめします。

ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント