富士山の西側に位置する南北に長く伸びる天子山地。

富士山との間に遮るものが無く、至近から裾野を広がる雄大な富士山の眺望が期待できることで人気の高いエリアです。

今回は、その中でも特に人気の高い毛無山から雨ヶ岳を経て竜ヶ岳に至るルートを縦走したときの記録となります。

基本情報

まずは、今回の山行についての基本情報です。

日付:2021/04/24

天候:晴れ

エリア:天子山地エリア

コース概要:バス停「朝霧グリーンパーク入口」~毛無山~雨ヶ岳~竜ヶ岳~バス停「本栖湖」

難易度:体力☆、技術☆、危険☆

交通機関:

(往)富士急バス停留所「朝霧グリーンパーク入口」から、徒歩1時間「毛無山登山口」から

(帰)富士急バス停留所「本栖湖」から、JR見延線「富士宮駅」へ

概要

天子山地

天子山地は富士山の西側に位置する山脈です。

具体的には、本栖湖の南岸に接する竜ヶ岳を北端に、雨ヶ岳、毛無山と南へ伸びていき、白水山というところまでを指します。

特徴として富士山への眺望に優れているというものがあります。

富士山との間に遮るものが無く、至近に位置していることから、富士山の裾野までしっかりと確認することができます。

中でも、本栖湖近隣の竜ヶ岳、雨ヶ岳、毛無山、田貫湖近隣の長者ヶ岳、天子ヶ岳が人気で週末になると多くのハイカーで賑わうようです。

なお、毛無山から長者ヶ岳までの中央部分の稜線は道が不明瞭とのことなので、もし挑戦したいとなったら登山に関する経験、知見を蓄えてからにしたほうが良さそうです。

毛無山

毛無山は標高1,964m、天子山地最高峰のピークです。

同じ名前のピークが西湖北面という至近にあるので、なかなか紛らわしく注意が必要です。

アプローチの仕方は3つで、

- 雨ヶ岳から縦走してくる北方面

- 朝霧高原から不動の滝や富士山展望台を経て到達する東方面

- 直ぐ南にある丸山から北上してくる南方面

となっています。

山頂は10名程度停滞できるぐらいのスペースがあり、レジャーシートを敷いて食事をとったり寛いだりするのに適しています。

富士山への眺望は、東方面途中にある展望台や雨ヶ岳への稜線の方が正直優れていますので、山頂が混雑している場合は場所を移したほうがよいでしょう。

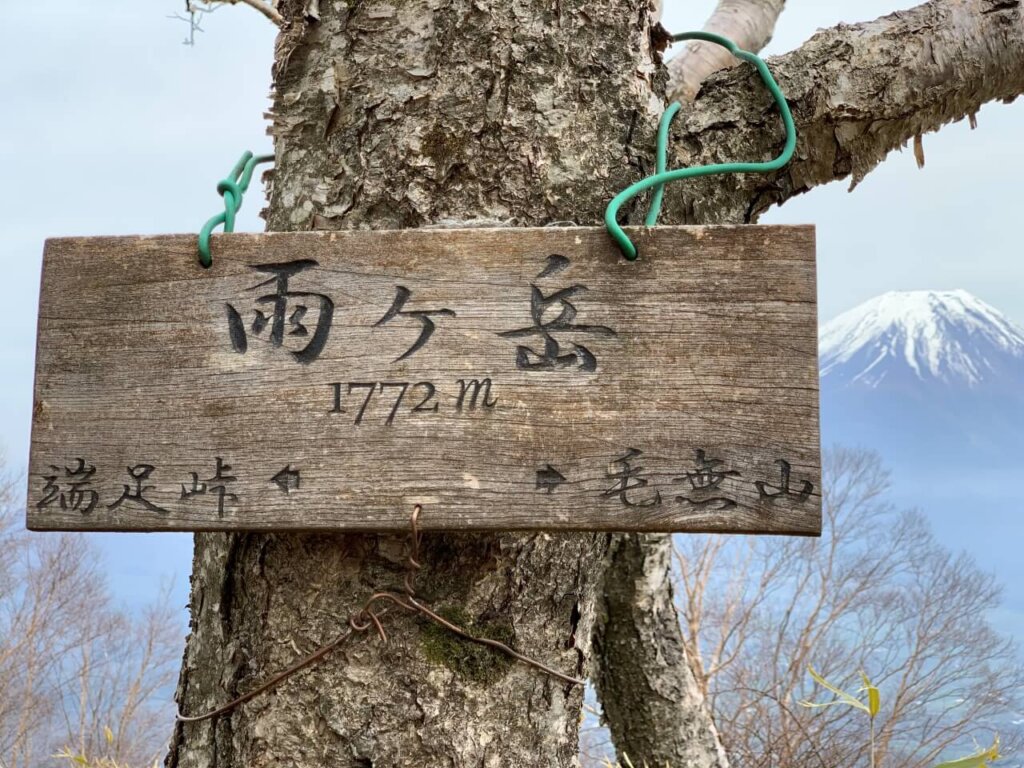

雨ヶ岳

雨ヶ岳は毛無山の北側に位置する標高1771.7mのピークです。

頂上がササで覆われていて富士山への眺望に優れています。

アプローチの仕方はこちらも3つで、

- 端足峠から南下してくる北方面

- 毛無山から縦走してくる南方面

- 御飯峠から登ってくる西方面

となってます。

この中で、御飯峠からのルートは道が不明瞭で迷い安く健脚コースになっているようです。

山頂には、多少のスペースはありますが、2,3名が滞在したら満員となりますので、通過地点として考えておくのが良いでしょう。

竜ヶ岳

竜ヶ岳は、本栖湖の南岸に接する標高1,099mのピークです。

元旦にダイヤモンド富士が見れるということが有名ですが、普段から富士山の眺望に優れているため、とても人気のあるピークとです。

頂上は背の高いササに囲まれているため、眼下を見下ろすような眺めには適していませんが、2mを超えるような高さは無いので、富士山の眺望が妨げられるということはないでしょう。

アプローチの仕方は2つで、

- 本栖湖南岸から南下してくる北方面

- 端足峠から北上してくる南方面

となっています。

山頂には滞在しやすいように3組ほどベンチが設置されていますので、富士山を眺めながらゆっくり過すのに適しています。

不動の滝

不動の滝は、朝霧高原から毛無山に登る登山道の途中から眺めることのできる大きめの滝です。

2段の落差が合わさって一つの滝になっているという面白い特徴をもっています。

遠目で見た感じ落差50m以上はあるので、登山道を登っていても直ぐに気がつくことができるでしょう。

今回の山行ルート

地図上の位置と標高

地図上での位置や標高は次のとおりです。

歩いた軌跡

実際に歩いた軌跡は次のとおりです。

市販の地図

今回の山行ルートが掲載されている市販の地図も載せておきます。

本来であれば、国土交通省国土地理院のサイトから2万5千分の1地形図を購入、印刷して持参するのが正しい在り方ですが、毎回それだと面倒なので、紙面の地図は5万分1の市販地図をザックに入れて持って行くことにしています。

わたしの山行でのメイン地図はGPSアプリに移っており、紙面地図は予備扱いなため、今のところこの運用で困った事態には陥っていません。

ただ、読図の勉強をちゃんとしたい場合は、2万5千分の1地形図を購入した方が良いです。

5万分の1の等高線は荒すぎて地形把握には、ほぼ役に立たないのでご注意くださいね。

山行の記録

ここからは、今回の山行について述べていきます。

アプローチ

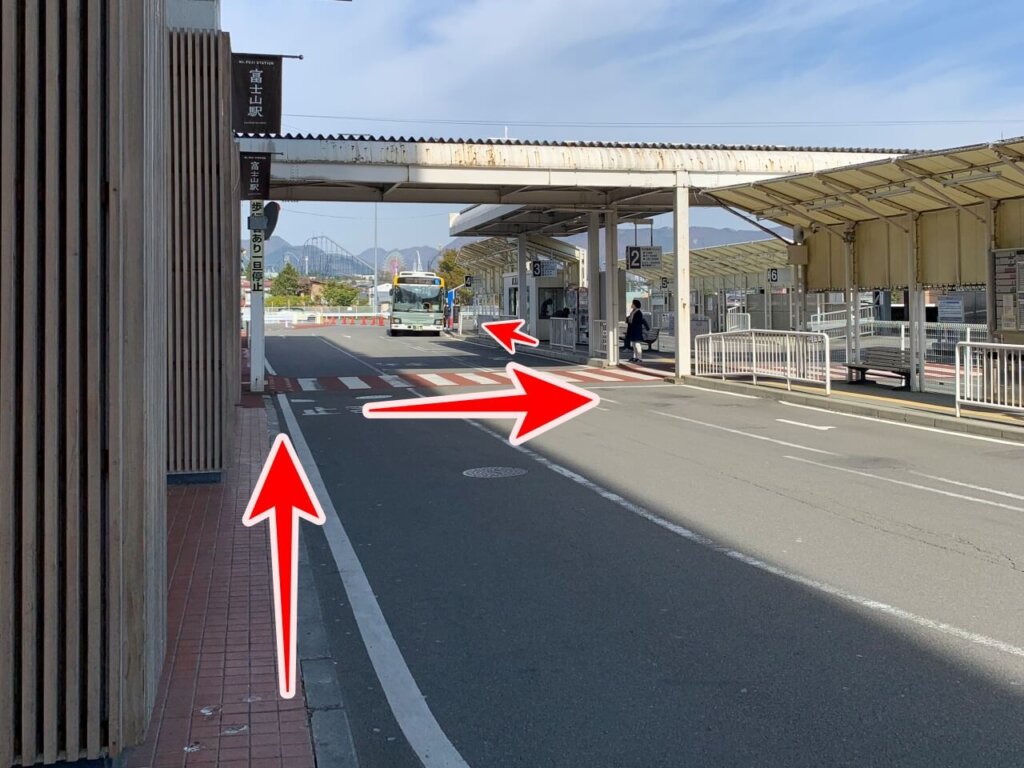

今回のアプローチは、毛無山登山口からになります。

バス停「本栖湖」から南下しつつ標高を上げていくコースが一般的ですが、時間的に厳しそうに感じたので元気なうちに一気に標高を稼いで、後は重力を味方につけて早足で降りきってしまおうと考えて、逆周りにしてみました。

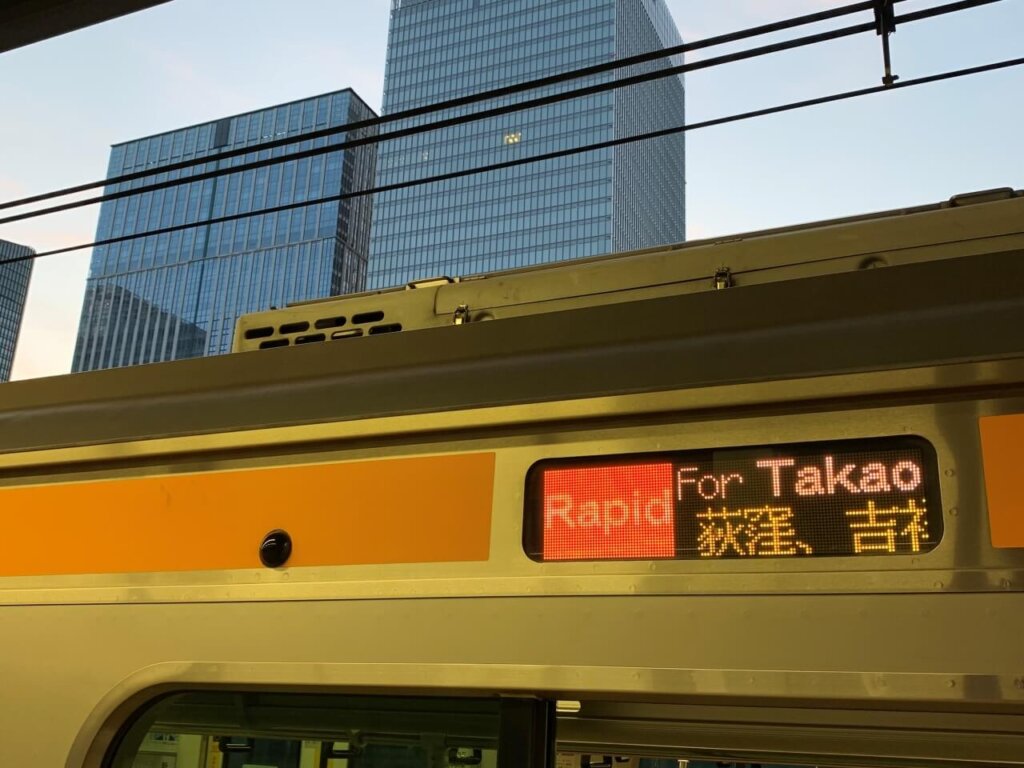

まずは、最寄りのバス停となる「朝霧グリーンパーク入り口」ですが、都内から公共機関だけを使って赴いた場合、一番早い時間で10時4分になります。

ここから、1時間の舗道歩きとなりますが、同じ方向にふもとっぱらキャンプ場という超有名なキャンプ場があり、結構頻繁に車が通るので注意が必要です。

キャンプ場を過ぎて行くとT字路にぶつかるのですが、右折して直ぐにベンチ付きの新しめのトイレがあります。

登山口付近には、ザックの中を広げるようなスペースは無いので、こちらで見繕いしてから進むとよいでしょう。

登山口付近は十字路になっていますが直進が正解です。

登山口からは早いタイミングから傾斜のある坂道を登っていくことになるので、最初から薄着で臨むのがよいでしょう。

ギャラリー

毛無山登山口~毛無山

登山口を越えて10分ほど進むと分岐が見えてきます。

2021年4月の時点で、地蔵峠方面は通行止めとなっているので不動の滝方面に向かいます。

そのまま、30分ほどすると水音と共に右手に不動の滝が見えてきます。

滝を過ぎると、本格的に傾斜のキツい登りに入っていきます。

毛無山山頂まで約2時間30分。この状態が続くのでバテないようにゆっくりペースで進みましょう。

中間地点とな五合目にヘリのレスキューポイントとなる小さな空き地があり、八合目過ぎて直ぐに、富士山展望台の表札が出てきます。

ここからの眺めは絶景なので、是非立ち寄ることおすすめします。

展望台を過ぎてからも急坂続きですが、15分ほどで山頂です。

もうひと頑張りに上り詰めてしまいましょう。

山頂は東面に眺望が開けていて、10名ほど滞在できるスペースがあります。

この日もレジャーシートを広げて寝転がったり、凝った山飯を作ったりと思い思いに寛ぐ人たちで賑わっていました。

毛無のみの山行でしたら、小一時間程度ゆっくりするというのも良いかもしれませんね。

ギャラリー

毛無山~雨ヶ岳

今回の山行では一番眺望に恵まれた区間となりました。

特に雨ヶ岳への降下地点までの稜線歩きの区間が素晴らしく、右手が常に開けて、始終富士山を横目に歩くことができました。

降下地点を過ぎてからタカデッキというピークを挟んで1時間30分ほど進むと雨ヶ岳に到着です。

雨ヶ岳山頂は、3名ほどであれば滞在できそうな小さな広場になっています。

ここも富士山方面の眺望はバッチリ確保されていますが、正直、ここで休憩するなら竜ヶ岳まで進んでベンチで休憩したほうが良いので、よほど疲労困憊していないようだったら少し停滞したら先に進んでしまいましょう。

ギャラリー

雨ヶ岳~竜ヶ岳~バス停「本栖湖」

雨ヶ岳を過ぎると長い降りに入ります。

傾斜もあるので、足への負担に気を配りつつ確実に降下していきましょう。

傾斜を降りきると端足峠に到着します。

今回のコースではエスケープルートへの分岐と考えていた地点です。

ここまでの山行で、残りの時間や体力が足りないようだったら、東海自然歩道に降って最寄りのバス停から帰ろうと思ってたのですが、この時点で15時30分。体力もまだ残っている状態だったので、計画していた通り竜ヶ岳に向うことにします。

竜ヶ岳への登りは九十九坂となっており、いままでたどってきた登り坂の中では、比較的ラクに登れる区間となりました。

そのまま、ゆっくりと登りきって頂上に到着です。

ここでも富士山への眺望は素晴らしかったのですが、湖から吹き上がってくる冷たい突風で一気に体温を持って行かれてしまったので、一通り写真を撮ったら速やかに撤収することにします。

本栖湖方面への降りの最中に西湖や河口湖、三つ峠までの眺めを得られて最後のご褒美となりましたが、山頂で体を冷やしたのが良くなかったのでしょう。あまりペースは上がらず、本栖湖バス停の到着は17時となりました。

それでも最終便までは1時間30分を残しての到着なので、途中もっとゆっくりできるということが判っただけでもよかったです。

次にこの界隈に赴いたときは、もう少しゆっくり目に更に風景を楽しみつつ歩いてみたいですね。

ギャラリー

まとめ

毛無山~雨ヶ岳~竜ヶ岳の縦走の様子でした。

このコースは、至るところに富士山方面への眺望が開けていて、富士山好きは是非赴くべきコースだということがわかりました。

都内から交通公共機関を使ってのアプローチには不向きですが、そんな面倒も素晴ら良い眺望が吹き飛ばしてくれます。

是非、機会を見つけて赴いてみてくださいね。

ここまでお読みくださり、ありがとうございます。

コメント